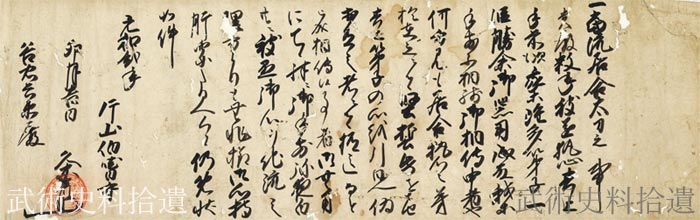

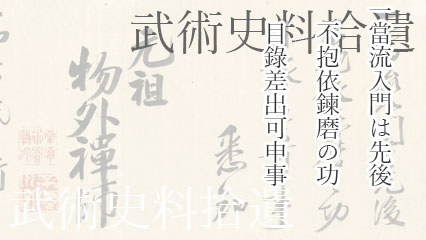

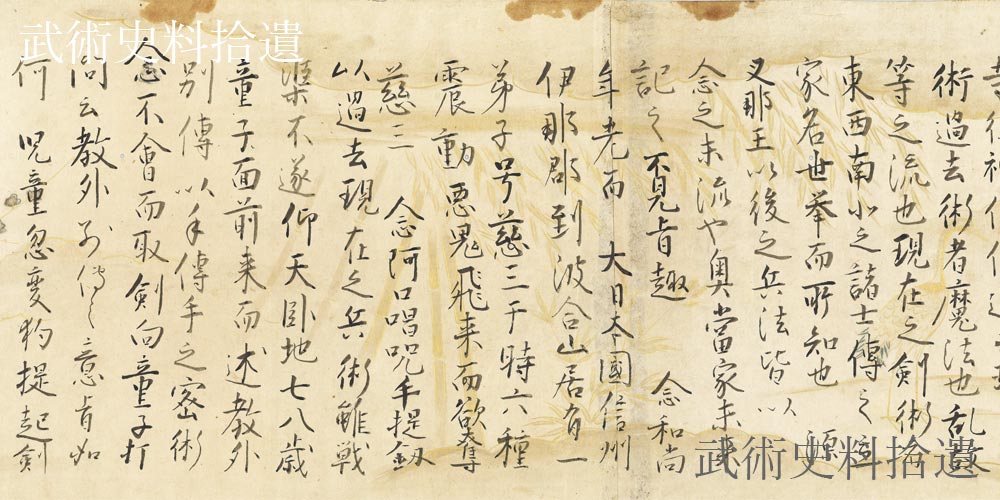

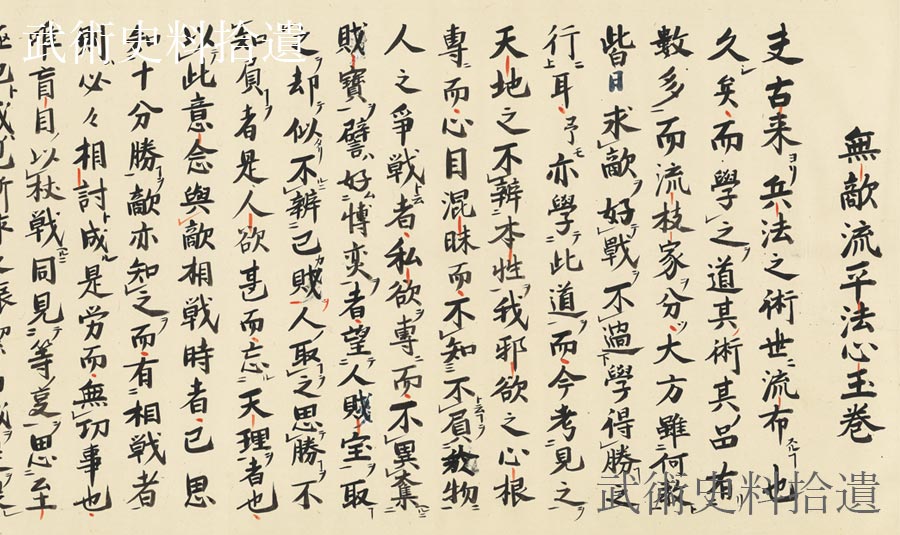

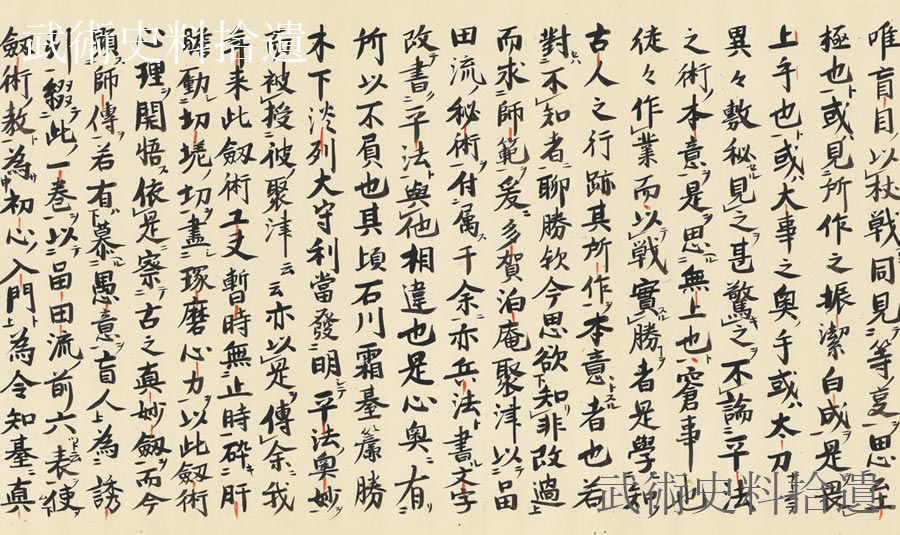

こゝに取り上げる傳書は、『念流正法兵法未來記兵書』(筆者藏)です。念流は兵法諸流派の源流の一つとされ、武術に興味をもつ人ならば、知らないということないでしょう。

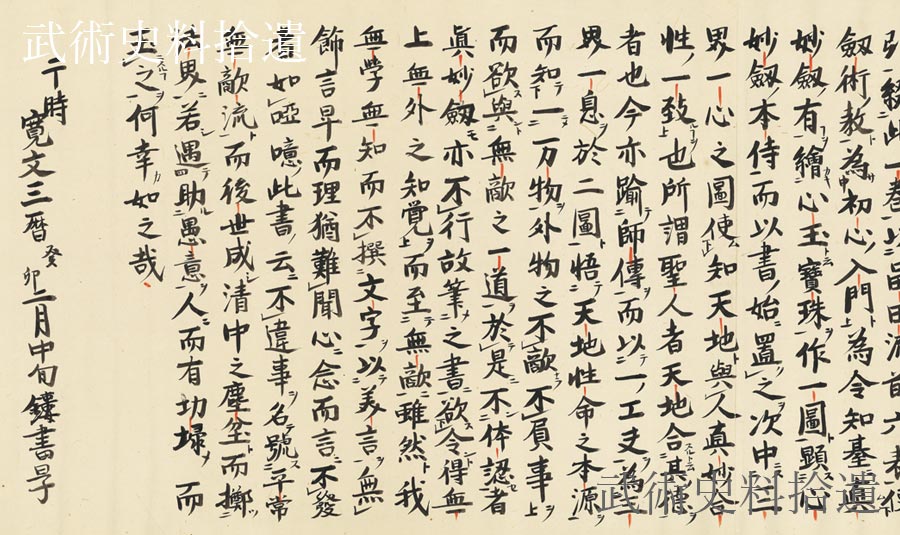

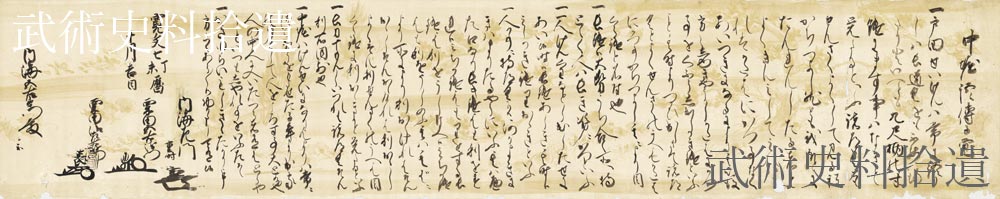

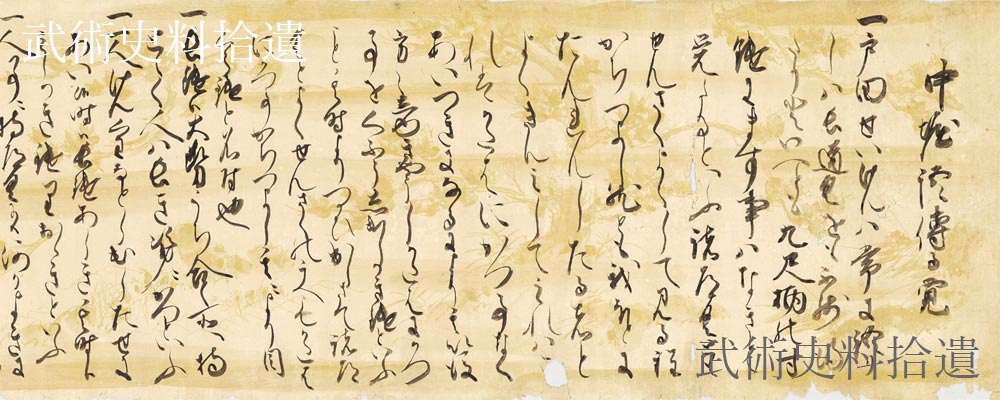

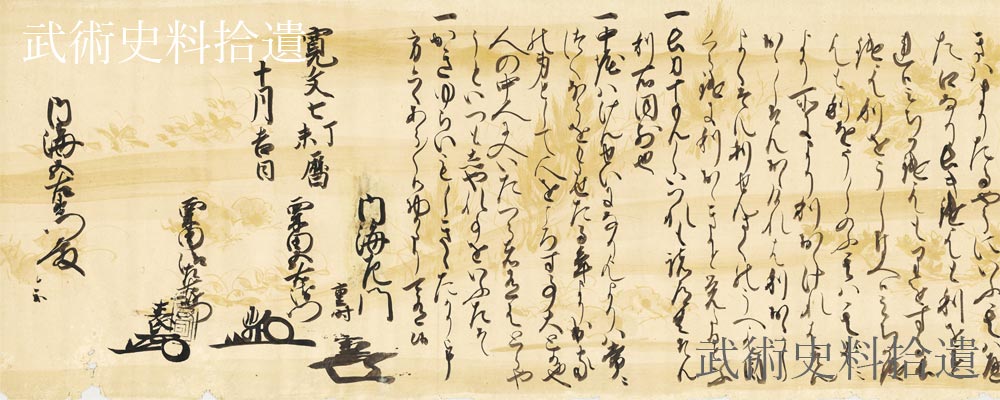

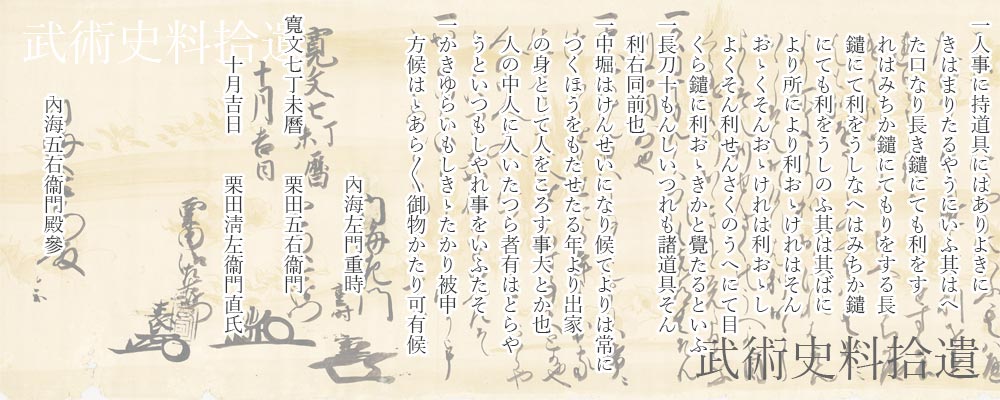

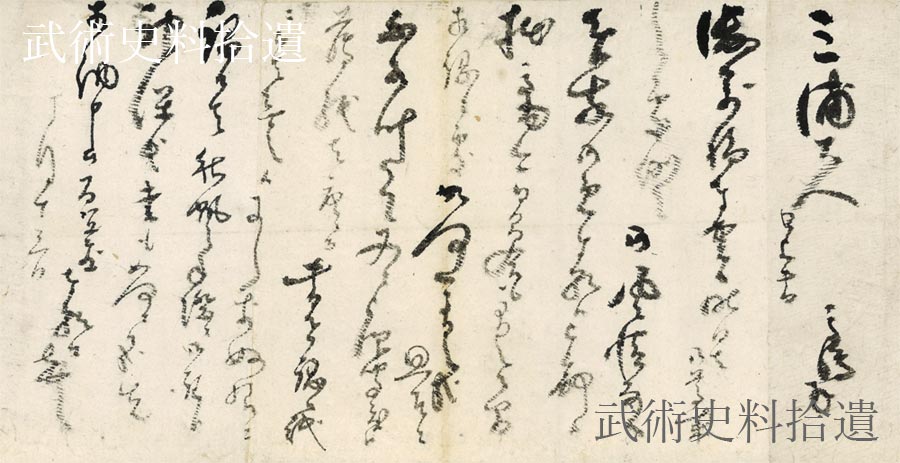

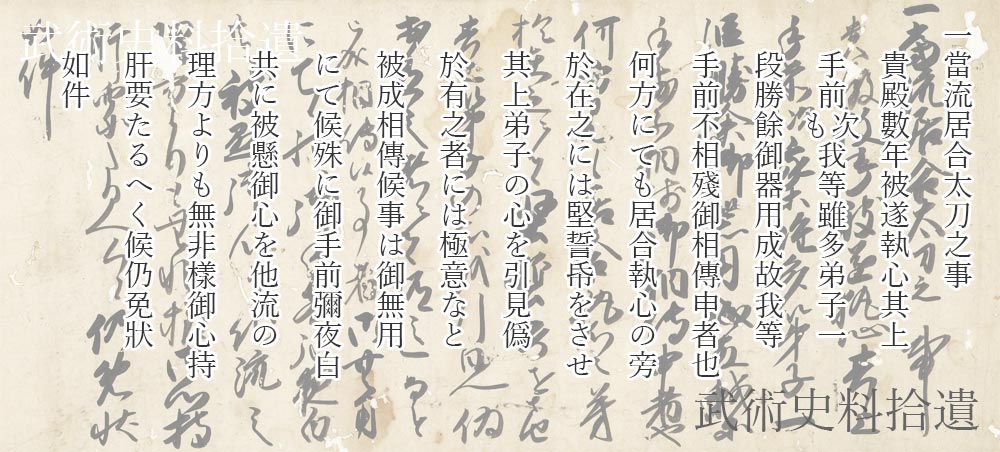

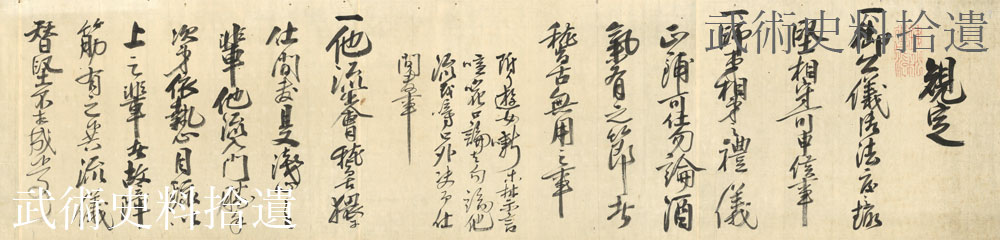

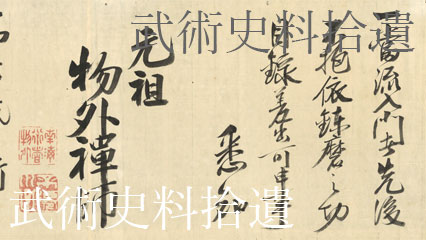

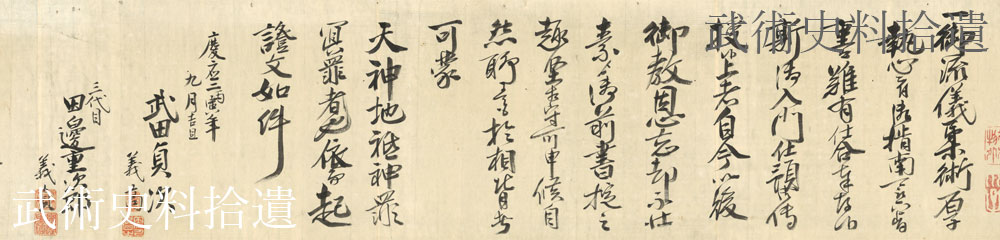

この『念流正法兵法未來記兵書』は、入門卷・獅子卷・豹卷・象卷・龍卷・後序を合して成る長卷にて、念流未來記七代の知識友松僞庵(當時彥根井伊家の臣、祿三百石)の筆により、年月日を缺くも、寬永期のものと推測され、脇豐次(彥根井伊家の臣)に傳授されたものです。

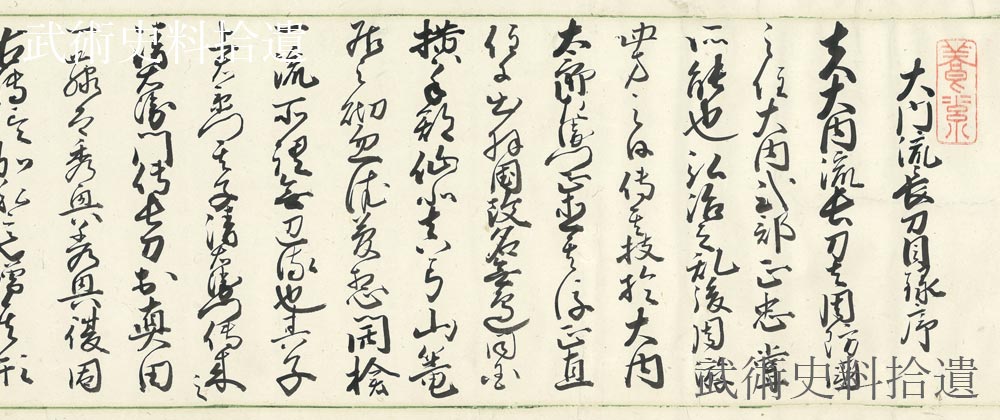

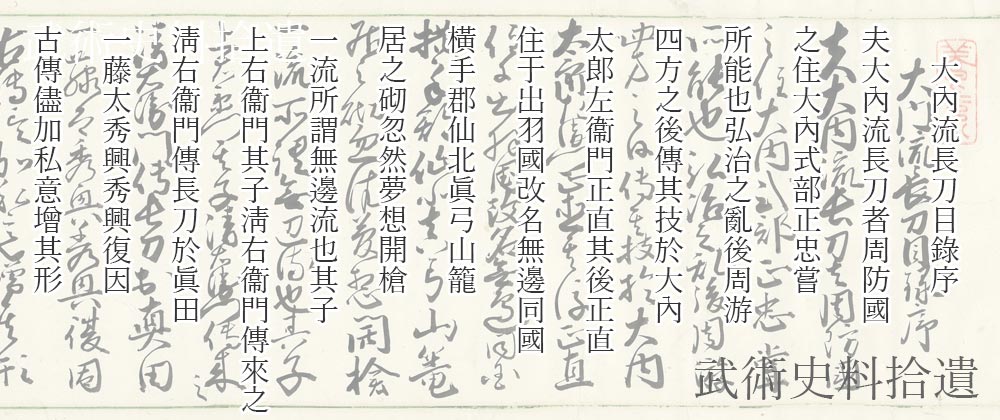

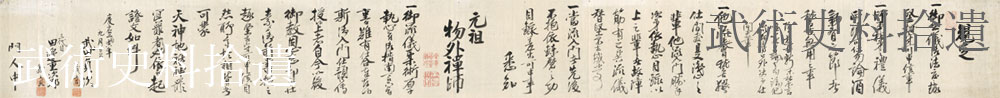

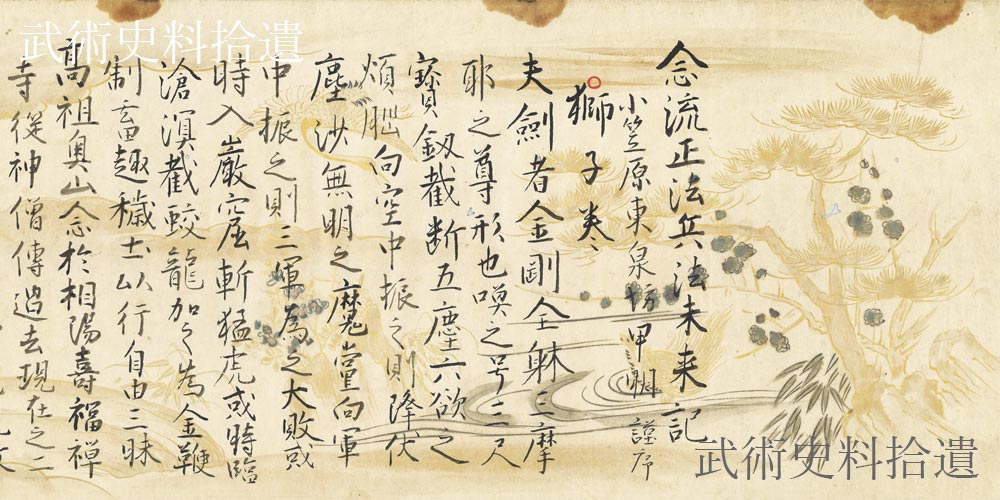

今囘はその中の『獅子卷:小笠原東泉坊源甲明謹序』を讀みます。

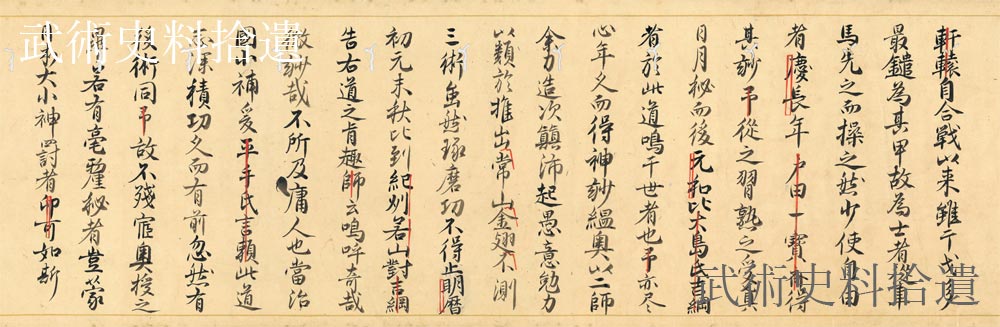

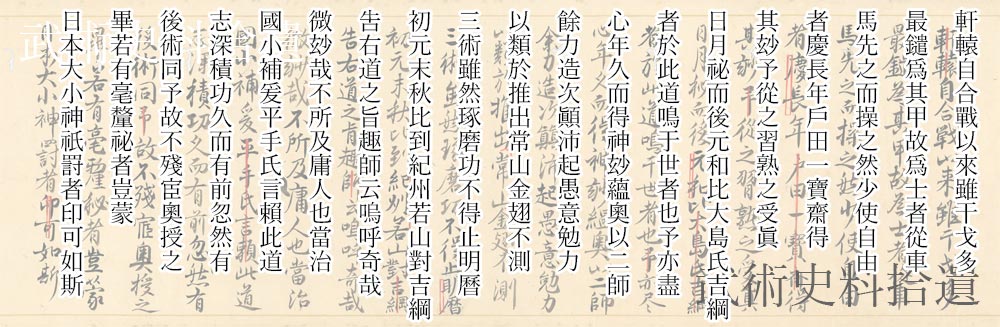

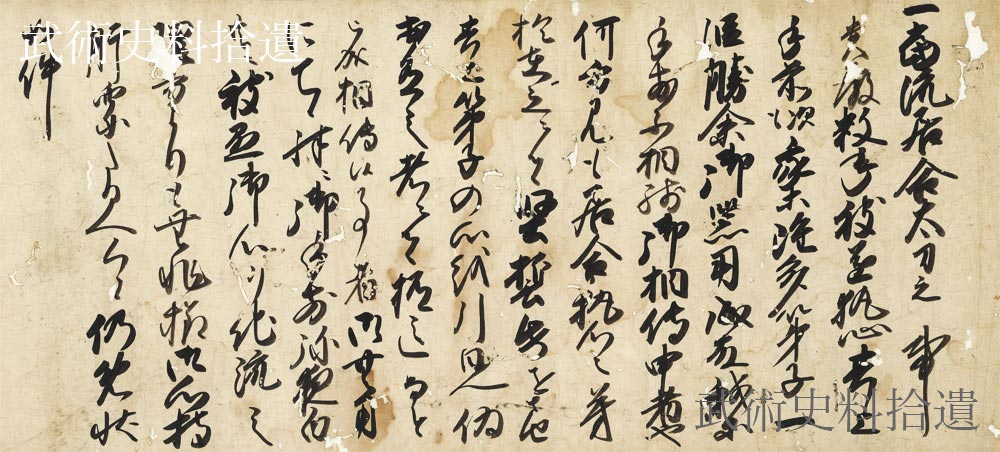

この「小笠原東泉坊源甲明謹序」には、念流正法兵法未來記の高祖念大和尙が、摩利支尊天より劒術を傳えられ開悟したという傳說が記されています。

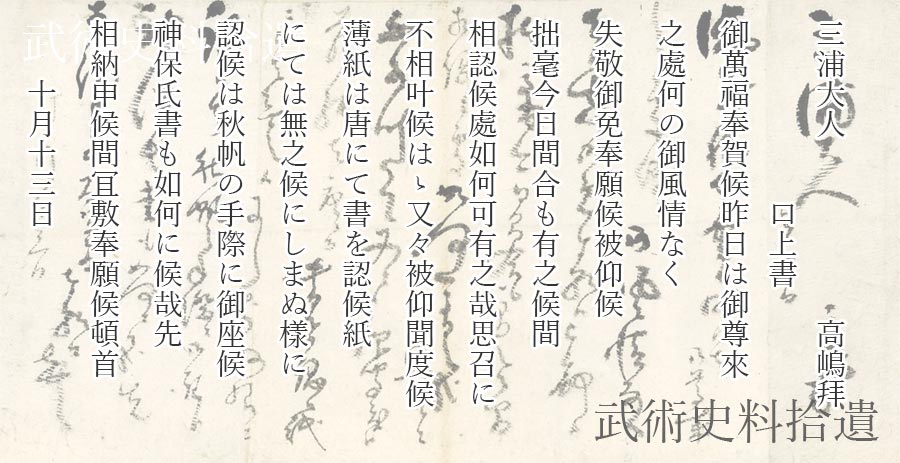

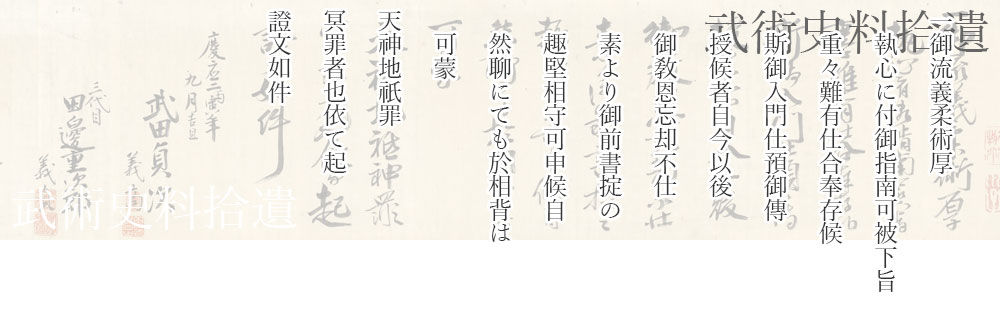

小笠原東泉坊源甲明謹みて序す

*「小笠原東泉坊源甲明」・・・序に登場する「慈三(赤松三首坐禪師)」の後繼者。

○獅子の卷

夫れ劍は金剛全躰三摩耶の尊形也。之れを喚びて三尺の寶釼と號し、五塵六欲の煩惱を截り斷つ。

そもそも劍というものは、諸佛諸尊の請願を象った毀壞しない法器である。名付けて三尺の寶釼と稱し、五塵六欲の煩惱を截り斷つものである。

空中に向ひ之れを振へば、則ち塵沙無明の魔黨を降伏す。軍中に向ひ之れを振へば、則ち三軍之れが爲に大に敗る。

空中に向って振るえば、塵沙無明の魔黨を降伏し、軍中に向って振るえば、三軍を大敗させる。

或る時は巖窟に入り猛虎を斬り、或る時は滄溟に臨み蛟龍を截る。之れに加へて金鞭と爲り、畜趣を穢土に制す。以て行へば自由三昧なり。

ある時は、巖窟に入って猛虎を斬り、ある時は滄溟に臨んで蛟龍を截る。それだけでなく、金鞭と爲して惡業を働く者共を現世に制すれば、自由三昧に至る。

*この段まで劍の靈威を說き、次段より高祖念大和尙が、摩利支尊天に因って開悟した光劍光身の位の話へと移る。

高祖奧山念、相陽壽福禪寺に於いて、神僧より過去現在の二術を傳へらる。過去の術は、魔法也、亂故等の流れ也。現在の劍術は、東西南北の諸士之れを傳へ、家名を立て、世[よゝ]擧て知る所也。

高祖(念流の元祖)奧山念は、(十六歲のとき)相模國壽福禪寺に於いて、神僧より過去・現在の二術を傳えられた。過去の術は魔法であり、亂故(・古江・玄心)等(など)がこの末流である。現在の劍術は、東西南北の諸士が承傳して、家名を立てた。これは世間に知られている。

*「高祖奧山念」・・・幼少のとき父を亡し、游行上人の門弟となり念阿彌陀佛と稱す。後ち還俗して相馬四郞義元と稱し、亡父の仇を討ち、再び禪門に入り慈恩と稱し、また念大和尙とも稱す。諸國修行の末、晚年波合に住む。

*「亂故等流也」・・・管見の限り、現在の諸書にはこの一節に關して諸說あり。しかし、同流の「入門卷」(筆者藏)または樋口家の『當流傳來覺書』を參照すれば、「次傳魔法亂故古江玄心等此末葉也」、「次傳魔法亂故古江玄心云者此末流也」の記述を約めたものであることが分る。則ち、鞍馬寺に於いて天狗より術を傳えられ判官流と號した。それから魔法を傳えられた。これは亂故・古江・玄心という者がこの末流である、ということ。

*この段、記述が錯誤していて、『入門卷』や『當流傳來覺書』に據れば、「魔法」を傳えられたのは十歲のとき鞍馬寺に於いて。十六歲のとき壽福禪寺に於いて神僧より傳えられたものが「現在」と考えられる。そして更に、十八歲のとき安樂寺に於いて觀音大菩薩より術を傳えられたとされる。更に諸傳を閱すると、紛糺するため、取り敢えず詮索をこゝに止む。

源叉那王以後の兵法は、皆以て念の末流也。粤(こゝ)に當家未來記の旨趣を見(あら)はさず。

つまり、源義經以後の兵法は、すべて念の末流であると言える。こゝには當家未來記の詳細を書き留めない。

*「當家未來記」・・・『念流正法兵法未來記:入門卷』の「小笠原備前守氏景序」に、「皆以て念の末流」たる所以が詳述されている。樋口定次が著した『當流傳來覺書』も同樣の內容が書かれている。則ち、この「小笠原東泉坊源甲明謹序」に於いては、その所以が省略されている。故に「旨趣不見」と記される。尙、原文「奧當家未來記」と記されるが、諸書を閱すると「粤」字が正しいと考えられる。

念和尙年老ひて、而して大日本國信州伊那郡、波合に到て山居す。

嘗て、念和尙は年老いて、大日本國信州伊那郡の波合に山居した。

「波合」・・・現在の長野縣下伊那郡浪合村。念和尙は、こゝに摩利支尊天を本尊とする長福寺を建立したとされる。

一の弟子有り、慈三(赤松三首坐)と號す。時に六種震動、惡鬼飛來して.而して慈三を奪はんと欲す。

一人の弟子がいて、慈三(赤松三首坐)と號した。ある時、六種震動して、惡鬼が飛來して、慈三を奪おうとした。

*「慈三」・・・赤松三首坐禪師。奧山念の二番目の門弟にして舍弟。<『(樋口家)當流傳來覺書』>

*「六種震動」・・・佛が說法をする時の瑞相と說明されるが、後の惡鬼飛來と鑑みて、こゝではたゞ大地の震動のみを指すと考えられる。

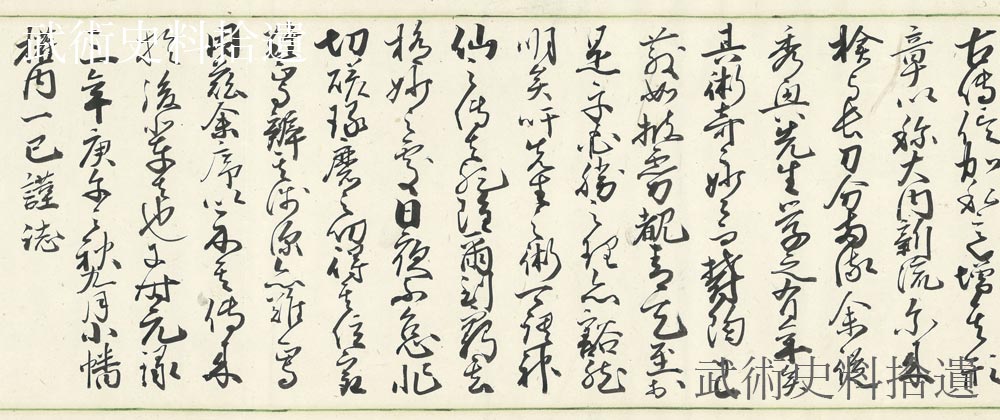

念阿、口に呪を唱へ、手に釼を提(ひつさ)げて、過去現在の兵術を以て戰ふと雖も、渠(なん)ぞ遂げざらん、天を仰ぎ地に臥するや、七八歲の童子面前に來て.敎外別傳、以手傳手の密術を述(傳述)ぶ。

これに對して、念阿は口に呪を唱え、手に釼を提(ひつさ)げて、過去・現在の兵術を以って戰ったが、惡鬼に對抗できず、天を仰ぎ地に臥したところ、七,八歲の童子が面前に來て、敎外別傳、以手傳手の密術を敎えた。

*「七八歲の童子」・・・摩利支尊天の化身。

*「敎外別傳」・・・佛祖の心印を直傳するという佛語から轉じて用いられる語。

「禪林用語。不依文字、語言,直悟佛陀所悟之境界,卽稱爲敎外別傳。」<佛光大辭典>

*「以手傳手」・・・この語の典據を見ないが、劒術という實體に卽した敎えにつき、敢えて「以心傳心」の「心」と「手」とを入れ替えて用ゐたものかと察せられる。

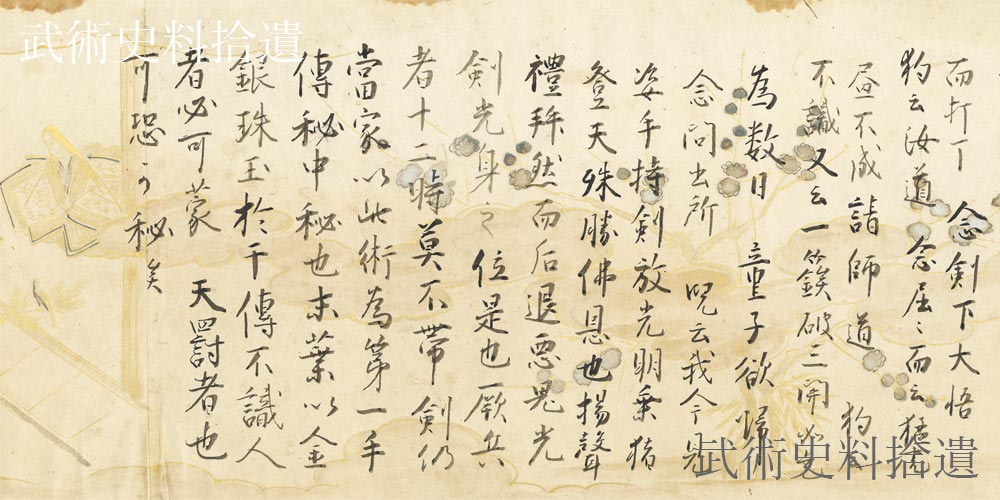

念會(え)せずして、而して劍を取て、童子に向ひ打て問ふて云く、「敎外別傳の意旨如何(いかん)。」と。兒童忽ち狗(天狗)に變じて、劍を提げ起て丁と打つや.念劍下に大悟す。

念は會得できず、劍を取って、童子に向って打ちかゝり、「敎外別傳の意旨とはどのようなものか?」と問いかけたところ、兒童は忽ち天狗に變り、劍を提げ起って丁と念を打った、それで念は劍下に大悟した。

狗の云く、「汝が道は。」と。念屈屈して云く、「猛虎畫けども成らず、師に道を請ふ。」と。狗の云く、「識らず。」と。又た云く、「一鏃、三關を破る。」と。

天狗は尋ねた、「汝が道は?」と。念は畏服して答えた、「猛虎を畫こうとしても、その眞を畫くことはできない、師よ道を敎えて下さい。」と。天狗は「識らない。」と答え、次いで、「一鏃、三關を破る。」と答えた。

*「一鏃、三關を破る」・・・「欽山因巨良禪客參問、一鏃破三關時如何。師曰、放出關中主看。」。

「禪宗公案名。又作欽山一鏃破三關。以一箭射破三道關門,比喩一念超越三大阿僧祇劫、一心貫徹三觀、一棒打殺三世諸佛,不經任何階段而直參本來面目者。」<佛光大辭典>

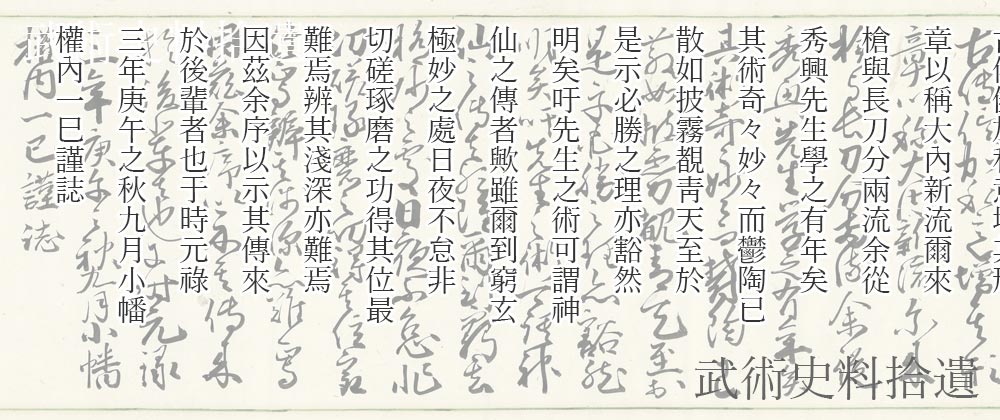

是くの如く爲(す)ること數日、童子歸らんと欲す。念、出所を問へば、兒の云く、「我今姿を見(あら)はし、手に劍を持て、光明を放ち、猪に乘て天に登る。」と。

このようにして數日を過ごしたところ、童子が去ろうとしたので、念はその居所を尋ねたところ、兒が言うには、「我は今姿を現わし、手に劍を持て、光明を放ち、猪に乘て天に登る。」と。

殊勝なる佛恩也。聲を揚げて禮拜して、然り而して后ちに惡鬼退く。劍を光らし身を光らすの位、是れ也。

殊に勝れた佛の惠みである。聲を揚げて禮拜したところ、惡鬼は退いた。劍を光らし身を光らす(光劍光身)の位というものはこれである。

厥(そ)れ兵は十二時、劍を帶びざること莫し。仍て、當家此の術を以て第一の手傳、祕中の祕と爲す也。

兵というものは、常時劍を帶びるものであるから、當家はこの術を以て第一の手を以て手に傳える祕中の祕として扱うものである。

末葉、金銀珠玉を以て、不識の人に傳ふるに於いては、必ず天罰を蒙るべき者也。恐るべし、祕すべし。

後の代の者たちは、金銀珠玉と引き換えにして、流儀を傳えるに相應しくない者に傳えたならば、必ず天罰を蒙るから、恐れて祕すべきものである。

註 太字:譯文 赤字:意譯文 *:筆者註

今囘の「小笠原東泉坊源甲明謹序」の讀解は、刊行圖書の恩惠に浴し、正確とは言えないまでも甚しくは過ったものにはならなかったと思います。全日本劍道聯盟の『劍術關係古文書解說』と『鈴鹿家文書解說(二)』とに於いては、樋口家の念流史料の圖版が載せられており、擴大複寫して利用することで、大に讀解の助けとなりました。そして、森田榮氏の著書『堤寶山流祕書』と『源流劍法平法史考』とに於いては、念流慈恩・奧山念阿彌に關する考證が詳しく述べられており、「小笠原東泉坊源甲明謹序」を讀み解く際の善き指針となりました。

『日本武道大系』に於いても、この「小笠原東泉坊源甲明謹序」は收められていますが、その訓點に慊らず、これを采りませんでした。

令和三年八月三十一日 因陽隱士著

後年、彥根藩の念流指南役の古文書を得たことによって、この記事は大幅に改善の餘地があると分りましたが、現在はこのまゝにして置きます。

令和五年四月廿五日 附記

參考史料 『念流正法兵法未來記』筆者藏/『堤寶山流祕書』森田榮著/『源流劍法平法史考』森田榮/『劍術關係古文書解說』全日本劍道聯盟/『鈴鹿家文書解說(二)』全日本劍道聯盟

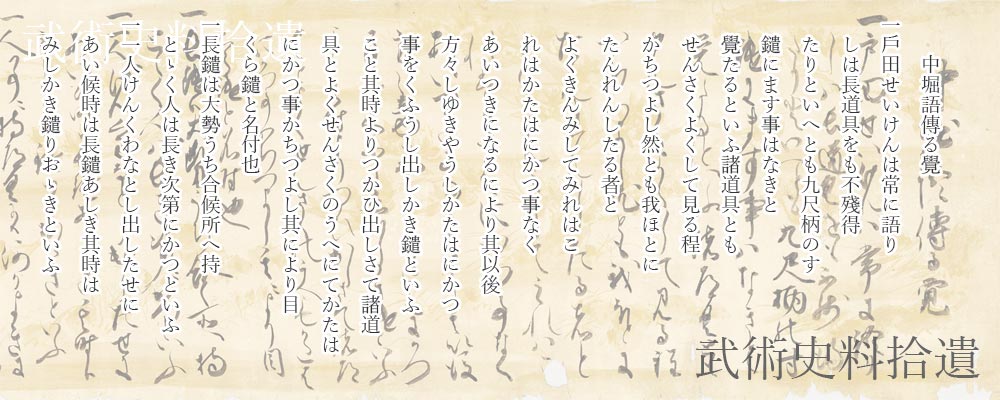

(おぼつ)かなき事也。

(おぼつ)かなき事也。