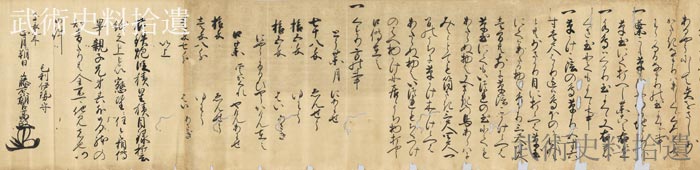

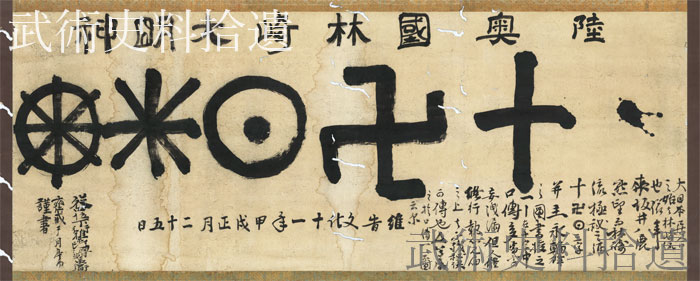

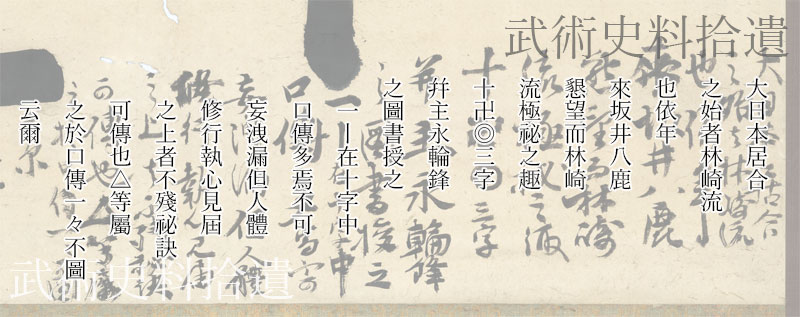

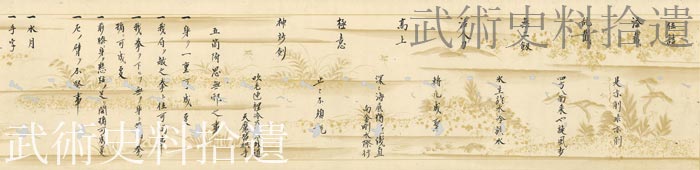

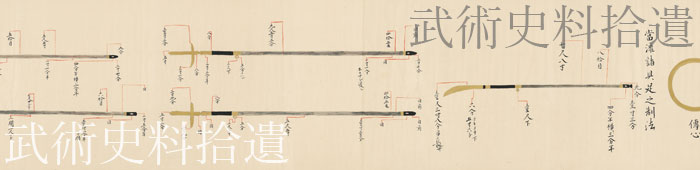

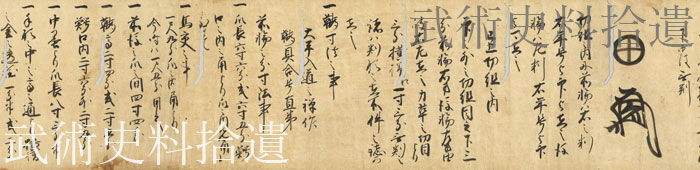

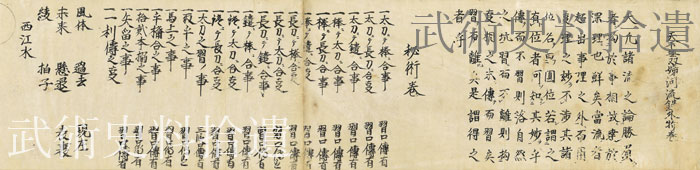

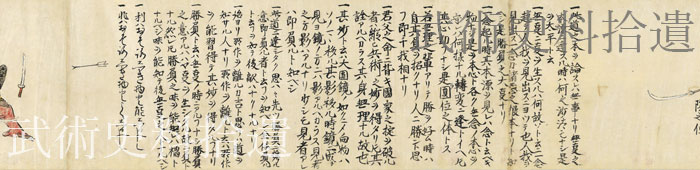

今囘こゝに取り上げる古文書は、『蝙也齋行狀』です。蝙也齋は、夢想願流を開いた松林左馬助のこと。同流七巻の伝書や英名録と共に保管されていたものです。『所藏史料紹介:夢想願流居合次第』は、その七巻の内の一巻。

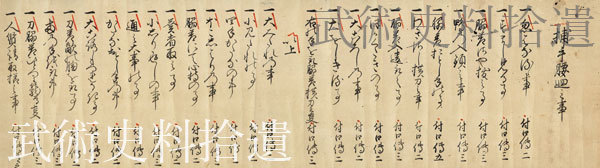

『蝙也齋行狀』に書かれていることは、既に知られていると思いますが、これ自体を取り上げた記事を見なかった爲、拙劣ながらも敢えて現代語訳を試みました。またその原文と、傳書中に書き込まれた朱筆に依って書き下しも載せてありますので、それぞれ見比べて文意を汲み取ってもらえれば幸いです。

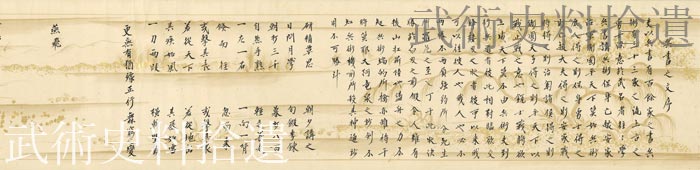

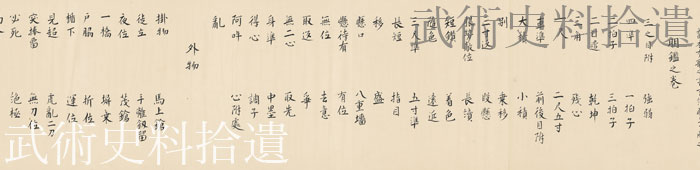

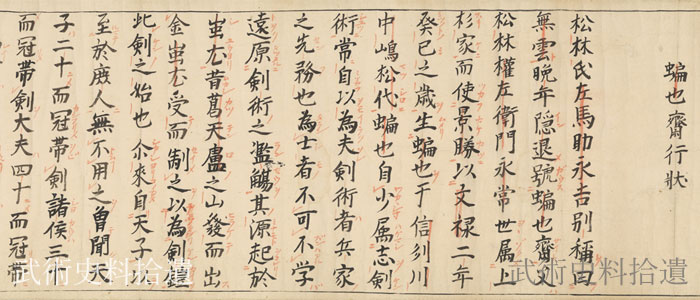

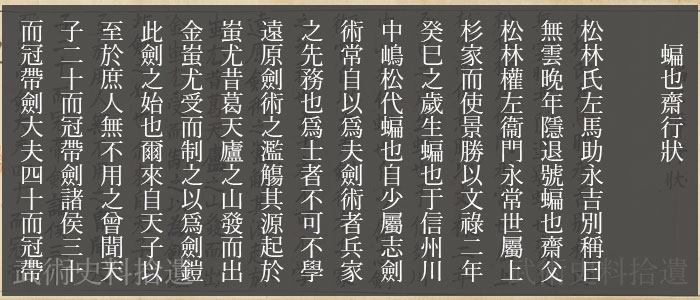

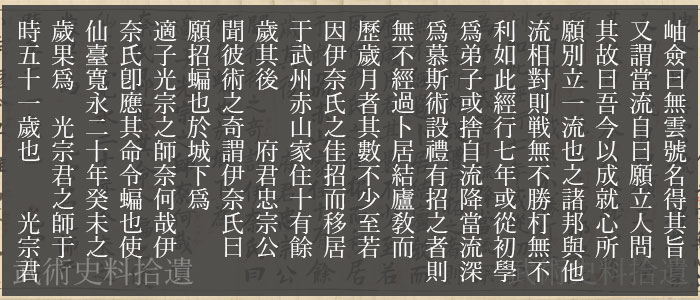

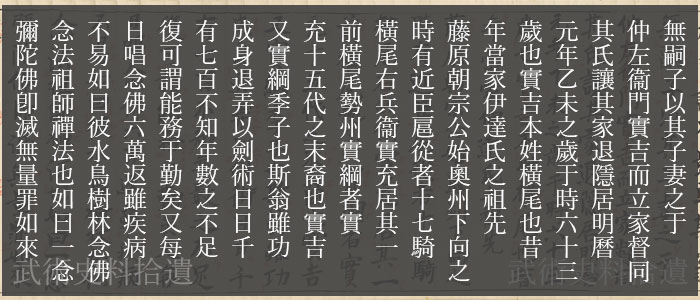

蝙也齋行狀 松林氏左馬助永吉。別稱を無雲と曰ふ。晚年隱退して蝙也齋と號す。父は松林權左衞門永常。世〃(よゝ)上杉家に屬して景勝に使ふ。文祿二年癸巳の歲を以って、蝙也を信州川中嶋松代に生(むめ)り。

蝙也齋の行狀(生前の事蹟・言行を敍述した文章) 松林氏左馬助永吉は別稱を無雲と云う。晚年隱退して蝙也齋と號す。父松林權左衞門永常は代々上杉家に屬し景勝に仕えた。文祿二年癸巳の歲、信州川中嶋松代に蝙也を生む。

蝙也少(わか)かりしときより志を劍術に屬(はけま)し。常に自ら以爲(おもいらく)。夫れ劍術は兵家の先務也。士たらん者(もの)學ばずんはあるへからす。遠く劍術の濫觴(らんせう)を原(たつぬ)るに。其の源(みなもと)蚩尤(しゆう)より起れり。昔葛天廬(かつてんろ)の山發(ひら)けて金出づ。蚩尤受てこれを制して。以て劍鎧(けんかい)を爲せり。此れ劍の始り也。

蝙也は若かりしときより志を劍術に勵まし、常に考えていた。劍術というものは兵家が第一に爲すべき務めであり、士でありたい者は學ばないわけにはいかない、と。劍術の起源を原(たづ)ねれば、その源は蚩尤(しゆう)のときに始まる。昔、葛天廬(かつてんろ)という山から金が掘り出され、蚩尤はこれをもって劍や鎧を製造した。これが劍の始りである。

○<管子:數地篇>「昔葛天廬之山。發而出金。蚩尤受而制之。以爲劍・鎧・矛・戟。此劍之始也。」

爾來(しかしよりこのかた)天子より以て庶人に至るまてこれを用ひさると云ふこと無し。曾て聞く天子は二十にして冠(かんふり)して劍を帶び。諸侯は三十にして冠して劍を帶ひ。大夫は四十にして冠して劍を帶ひ。隸人は冠することを得す。庶人は事有れは劍を帶ることを得たり。禮の興(おこ)る所也。

それから天子より庶人に至るまで、劍を用いないということは無かった。曾て耳にした、天子は二十歲にして冠して劍を帶びる、諸侯は三十歲にして冠して劍を帶びる、大夫は四十歲にして冠して劍を帶びる、隸人は冠することはできない、庶人は事有れば劍を帶びることができた。この邊りから禮が興ったのである。

○<賈子>「古者天子二十而冠帶劍。諸侯三十而冠帶劍。大夫四十而冠帶劍。隸人不得冠。庶人有事得帶劍。無事不得帶劍。」

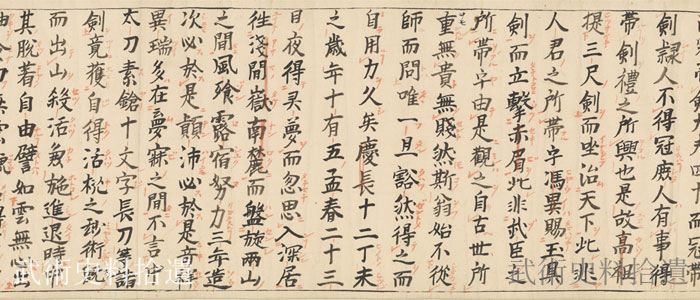

是の故に高祖は三尺の劍を提(ひつさ)けて、坐(いなか)ら天下を治む。此れ人君の[劍を]帶ふる所に非さるや。馮異(ひやうい)は玉具の劍を賜(たまはつ)て立(たちところ)に赤眉を擊つ。此れ武臣の帶ふる所に非さるや。

是に由てこれを觀れは古へより世〃重んする所貴と無く賤と無く。然れとも斯の翁始め師に從(したか)つて問はす。唯(たゝ)一旦豁然としてこれを得て自ら力を用ること久し。

こういうわけで、高祖は三尺の劍を提げて、居ながらにして天下を治められた。これこそ人君が劍を帶びる理由ではないだろうか。馮異(後漢の武將)は玉具の劍を賜り、たちどころに赤眉(叛亂軍)を擊った。これこそ武臣の劍を帶びる理由ではないだろうか。こういうわけで古(いにしへ)より世々劍を重んじる身分に貴賤は無かった。

しかしながら、蝙也翁は始め師に就いても問わず、唯(たゞ)ふとして悟り、これより自ら努力して長い時が經った。

○<史記>「高祖云吾以布衣提三尺劔取天下」

○<大學>「必使學者卽凡天下之物。莫不因其已知之理而益窮之。以求至乎其極。至於用力之久,而一旦豁然貫通焉。則衆物之表裏精粗。無不到。而吾心之全體大用。無不明矣。此謂物格。此謂知之至也。」

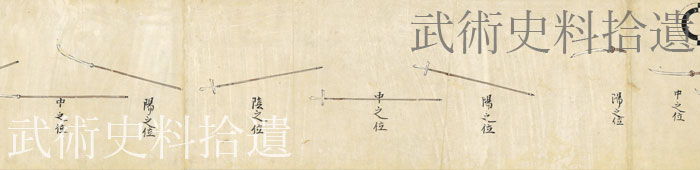

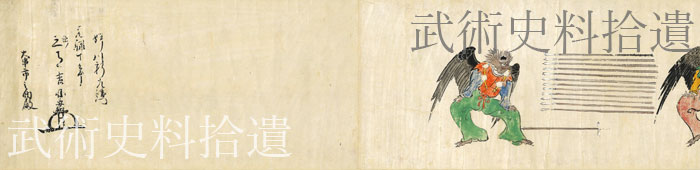

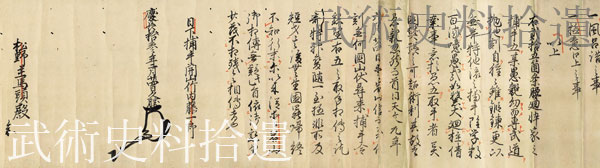

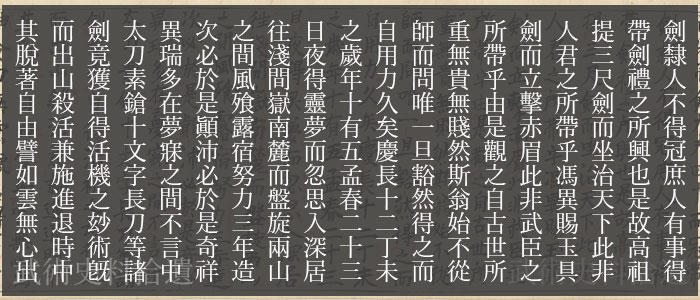

慶長十二丁未(ひのとのひつじ)の歲。年十有五の孟春二十三日の夜。靈夢を得て忽ち深居に入んこと思ふに。淺間嶽(あさまのたけ)南麓に往(ゆい)て。兩山の間に盤旋(はんせん)し。風飱(ぞん)露宿。努力すること三年。造次にも必す是に於てす。顚沛にも必す是に於てす。奇祥(きせう)異瑞(いつい)多は夢寐(むび)の間に在り。中太刀・素鎗・十文字・長刀等の諸劍を言はす。竟(つい)に自得活機(くはつき)の玅術を獲たり。

慶長十二年正月二十三日の夜、十五才のとき、靈夢に導かれるようにして、俄かに奧深い處に閉じ籠ろうと思い立ち、淺間嶽の南麓に往き、兩山の間を廻り、露に宿し、風を餐とし、努力すること三年。僅かの時にも必ずこれを忘れず、僅かの間にも必ずこれを忘れなかった。奇祥・異瑞の多くは夢寐の間に在るもので、中太刀・素鎗・十文字・長刀等の諸劍は言うまでもなく、竟(つい)に自得して活機の玅術を獲た。

○<論語>「君子無終食之間違仁。造次必於是。顚沛必於是。」

旣にして山を出て殺活(せつくはつ)兼ね施(ほとこ)し。進退時に中す。其の脫著(たつちやく)自由なること。譬(たと)へは雲無心にして岫(くき)を出つるか如し。僉(みな)曰ふ。無雲號名其の旨を得たり。又當流を謂(いつ)て自ら願立(くはんりう)と曰ふ。人其の故を問ふ。曰く吾今心の願ふ所を成就するを以て別に一流を立つる也。

やがて山を出て殺活を合わせて施し、進退見事であった。その脫著自由な樣は、譬(たと)えば、雲は無心にして岫(山穴)から出るが如く、皆が「無雲という號名は言い得て妙である」と稱した。また當流を自ら願立と言った。人がその譯を問うと、答えて言うには、「私は今心の願う所を成就したから、旣存の流儀とは別に一流を立てたのだ」と。

○<臨濟錄>「儞若慾得生死去往脫著自由卽今識取聽法底人無形無相無根無本無住處活鱍鱍地」

○<陶淵明:歸去來辭>「雲無心出岫。鳥倦飛忘歸。」

○<大藏經:閏六>「若慾成就別法。先誦此呪十萬遍。一日一夜必須斷食設大供養。取遏迦木作火。烏麻牛酪酥蜜呪一千八遍少少投其火中卽得成就。心所願者皆得圓滿。」

諸邦に之(ゆい)て他流と相對するときんは戦(たゝかつ)て勝たさると云ふこと無し。打て利せさると云ふこと無し。此の如く經行すること七年。或は初め從(よ)り學んて弟子と爲(な)り。或は自流を捨てゝ當流に降(かう)し。深く斯の術を慕ふか爲に。禮を設(まふ)けこれを招く者有るときは。經過(けいくは)せさると云ふこと無し。

諸國に往き他流と相對するときは、戰って勝たないということは無く、打って不利ということは無かった。此くの如く、修行すること七年。或は初めより學んで當流の弟子となり、或は自流を捨てゝ當流に降った。深くこの術を慕うあまり、禮を篤くして私を招く者がいるときは、決して見過ごすことは無かった。

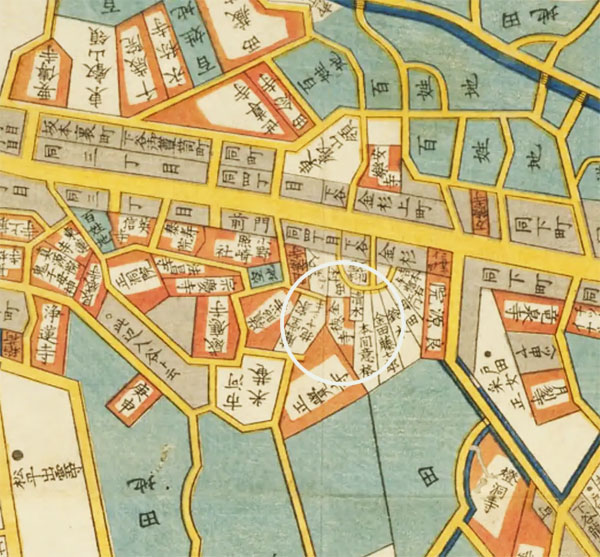

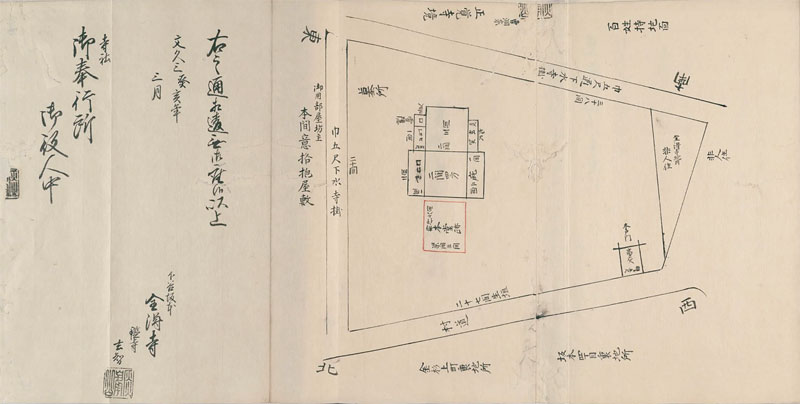

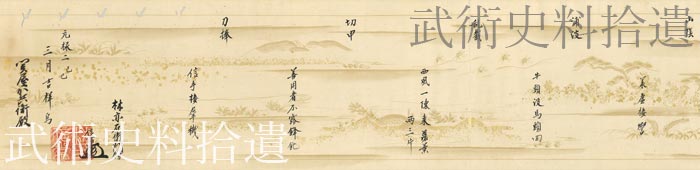

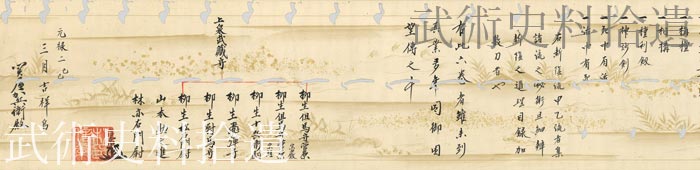

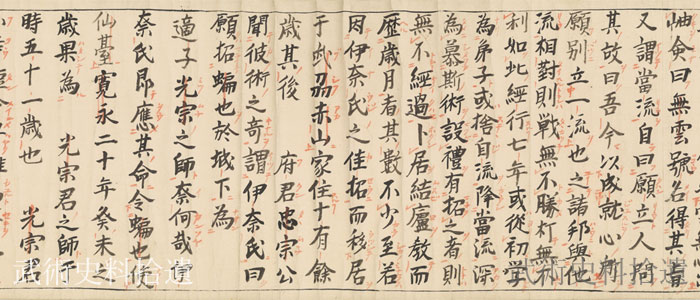

居を卜(ほく)し廬を結び敎て歲月を歷者其の數少からす。至若(しかのみならす)伊奈氏の佳招に因て。居を武州赤山に移して。家住すること十有餘歲。其の後府君(ふくん)忠宗(たゝむね)公彼の術の奇なるを聞て。伊奈氏に謂(いつ)て曰く。願くは蝙也を城下に招いて。適子光宗(みつむね)の師と爲さん。奈何哉(いかんそや)。伊奈氏卽ち其の命に應して。蝙也をして仙臺に使いせしむ。

居所を定め廬(いおり)を結び敎授していると、長い歲月が經った。そればかりでなく、伊奈氏の厚い招きによって、居を武州赤山に移して、住むこと十年餘り。その後、府君伊達忠宗公が蝙也の術の珍しきことを聞き、伊奈氏に言うには、「願くは、蝙也を城下に招いて、嫡子光宗の師にしたい、どうであろうか?」と。伊奈氏は直ちにその命に應じて、蝙也を仙臺に招聘した。

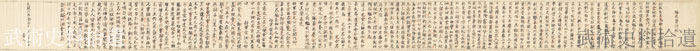

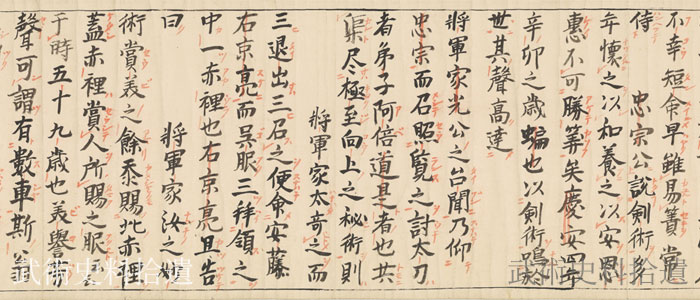

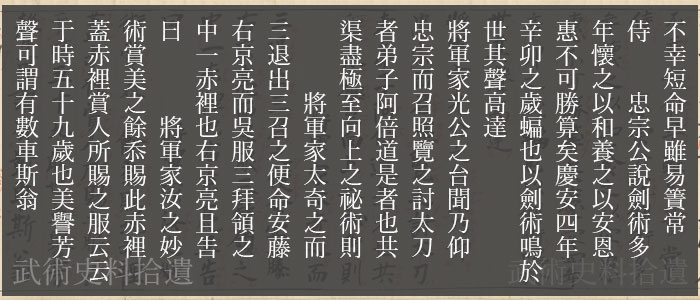

寬永二十年癸未の歲。果して光宗君の師と爲る。時に五十一歲也。光宗君不幸短命にして早く。簀(せき)を易(か)ゆると雖も。常に忠宗公に侍(はんへつ)て。劍術を說くこと多年。これを懷(なつ)くるに和を以てし。これを養ふに安を以てす。恩惠(をんけい)勝(あけ)て算(かそ)ふへからす。

寬永二十年、果して蝙也は光宗君の師となった、時に五十一歲。光宗君は不幸短命にして早く逝ってしまったが、蝙也は常に忠宗公の近くに仕え、長い年月劍術を說き、和をもって親しみ、安をもって成長を促した。忠宗公から受けた恩惠を殘らず數えることはできないだろう。

○易簀・・・「曾子易簀」

慶安四年辛卯の歲。蝙也劍術を以て世に鳴る。其の聲高く將軍家光公の台聞に達して。乃(すなは)ち忠宗を仰て召してこれを照覽す。討太刀は弟子阿倍道是といふ者也。渠(かれ)と共に極至(きよくじ)向上の祕術を盡すときは。將軍家太(はなはた)これを奇として。三ひ退出するときは三ひこれを召す。便(すなは)ち安藤右京亮に命して。吳服三つこれを拜領す。中か一つ赤裡(あかうら)也。右京亮且つ吿けて曰く。將軍家汝の妙術賞美(せうび)の餘り。忝(かたしけな)くも此の赤裡を賜ふ。蓋し赤裡は人を賞して賜ふ所の服なりと云云。時に五十九歲也。美譽(びよ)芳聲(はうせい)數車(すしや)有りと謂つへし。

慶安四年、蝙也は劍術を以て世に知られた。その聲名は高く、將軍家光公の耳にも屆き、忠宗を召して蝙也を招きこれを照覽した。討太刀は弟子の阿倍道是というものが勤め、彼と共に極致向上の祕術を盡したところ、將軍家は甚だこれを珍しく思われ、三たび退出すると、三たびこれを繰り返させた。そして安藤右京亮に命じて、吳服三つを與えた。その中一つは赤裡(あかうら)であった。右京亮が吿げるには、「將軍家は汝の妙術を賞美のあまり、忝くもこの赤裡を賜ったのだ、察するに赤裡は人を賞して賜ふ所の服であろう」と云々。きっと、車に積むほどの名聲を得て天下に知られたことだろう。

○<贈魏三十七:李羣玉>「名珪似玉淨無瑕。美譽芳聲有數車。」

斯の翁嗣(つく)子無し。其の子(むすめ)を以てこれを仲左衞門實吉に妻(めあはせ)て。家督に立つ。其の氏を同じうし其の家を讓る。退(しりそい)て隱居す。明曆元年乙未の歲。時に六十三歲也。

蝙也には嗣子が無く、その娘を仲左衞門實吉に妻(めあはせ)て家を相續させ、その氏を同じくしその家を讓り、自身は隱居した。明曆元年、時に六十三歲。

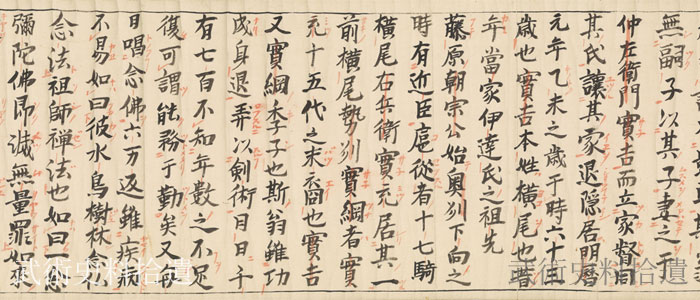

實吉本姓は橫尾也。昔年(そのかみ)當家伊達氏の祖先藤原朝宗公。始て奧州下向の時。近臣有り扈從(こせふ)する者十七騎。橫尾右兵衞實充(さねみつ)其の一(いつ)に居れり。前(さき)の橫尾勢州實綱(さねつな)は。實充十五代の末裔(ばつえい)也。實吉又實綱季子(きし)也。

實吉、本姓は橫尾という。昔、當家伊達氏の祖先藤原朝宗公が始めて奧州に下向した時、近臣として扈從する者が十七騎あり、その中に橫尾右兵衞實充がいた。先代の橫尾勢州實綱は、實充より數えて十五代後の末裔であり、實吉は實綱の末子である。

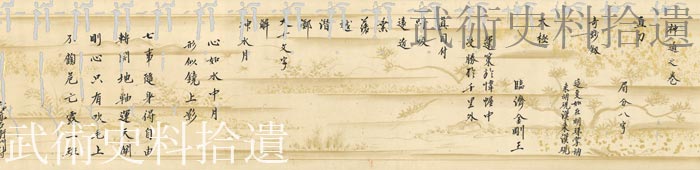

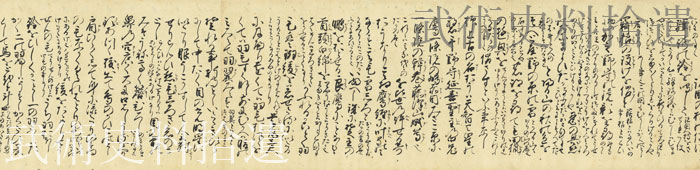

斯の翁功成り身退くと雖も。弄(ろふ)するに劍術を以てすること日日に千有七百。年數の足らさることを知らす。復た謂つへし能く勤めを務めたりと。又每日念佛を唱(との)ふこと六萬返。疾病なりと雖も易(か)ゑす。彼の水鳥樹林念佛念法と曰ふか如きは。祖師禪法也。一念彌陀佛卽滅無量罪と曰ふか如きは。如來の敎法也。

蝙也は功を立て致仕した後も、劍術に沒頭し、日々劍を振ること千七百囘、壽命というものを知らないようだった。また勤めをよく果したと言うべきだろう。また、每日念佛を唱へること六萬返、病を患っても止めなかった。あの「水鳥樹林念佛念法」と云うものは、祖師の禪法である。「一念彌陀佛卽滅無量罪」と云うものは、如來の敎法である。

○「功成身退天之道也」

○「弄以劍術日日千有七百」の「千有七百」は、假に劍を振った囘數とする。

○<南浦文集:轉讀般若配帙>「有純一之敬心能務于勤」

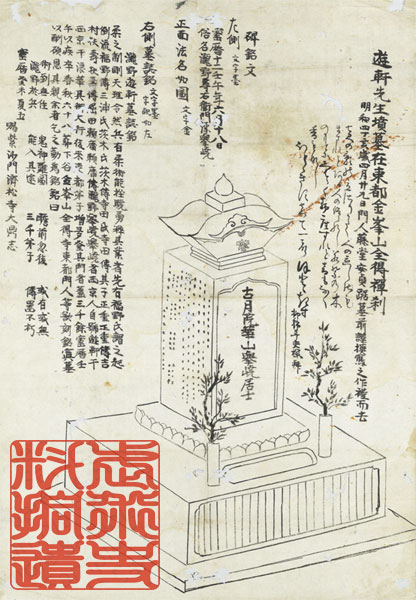

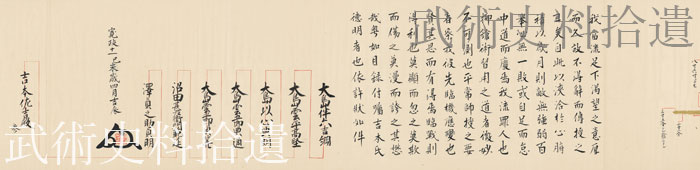

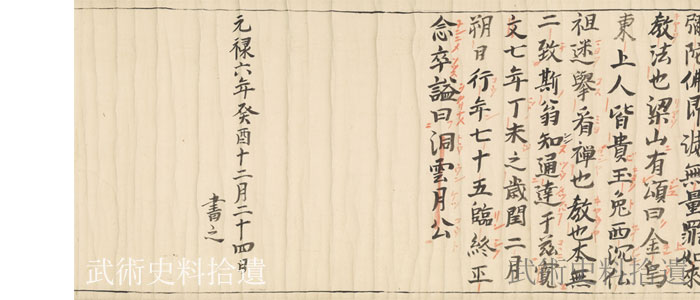

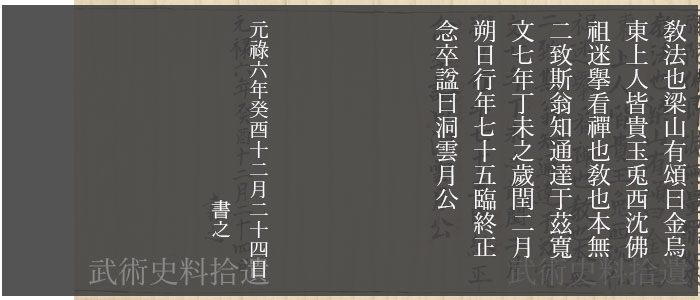

梁山に頌(じゆ)有り曰く。金烏(きんう)東上人皆貴く。玉兎(きよくと)西沈(せいじん)佛祖迷ふ。擧(こ)す看(み)よ禪や敎や本二致無し。斯の翁知(しん)ぬ茲に通達すること。寬文七年丁未之歲閏二月朔日。行年七十五。臨終正念にして卒す。諡(をくりな)す洞雲月公(とううんけつこう)と曰ふ。元祿六年癸酉十二月二十四日これを書く。

梁山の頌(じゅ)に、「金烏(日)が東に上れば人皆貴く、玉兎(月)が西に沈めば佛祖迷ふ」と云う。禪といゝ敎といゝ、元から異なることは無い。蝙也は悟った、この境地に達したことを。寬文七年閏二月朔日、行年七十五。末期に臨んで心は平らかにして逝く。諡は洞雲月公。元祿六年十二月二十四日、これを書く。

○<禪林類聚>「梁山僧問祖意敎意是同是別師云金烏東上人皆貴玉兎西佛祖迷」

註 太字:譯文 赤字:解說

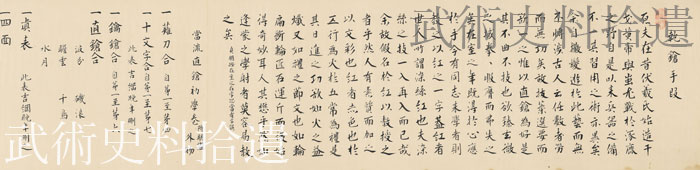

現代語譯の難しさを改めて實感しました。

何が難しいのか?

一つに、どの程度の現代語に譯すのが適切かということ。これは歷史小說を讀める人なら讀めるだろうと想定して。ただ、見慣れない單語が頻出して讀みにくいのは仕方なしと諦めました。

一つに、私自身の語彙力の無さ。日頃から、古文書を讀んでも現代語に置き換えないので、そう容易く適切な譯が思い付かない。恐らく、原文への理解の淺さが露呈したものかと思いつゝ、自身の勉强にもなると思い譯しました。

一つに、この手の傳書は、根柢に漢籍や唐詩、禪語への理解を求められます。つまり、讀者は敎養として知っているだろうという前提のもと、漢籍・唐詩・禪語などから語句を引用するので、短い語句といえども、それを用いた意圖が壓縮されている爲、一つ一つ調べなければなりません。

難しいと言っても、これらは特別なことではなく、當然のことであり、漢文を讀むときは、およそ斯ういった過程を踏みますが、今囘は取り分けて讀みやすい現代語譯を試みた結果、悩みました。

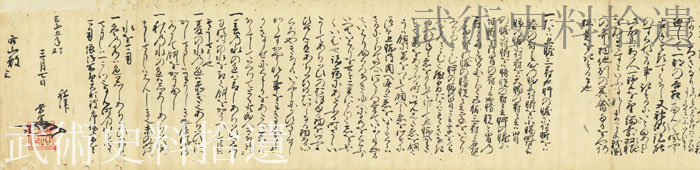

令和七年三月十四日 因陽隱士著

參考史料 『蝙也齋行狀』筆者藏