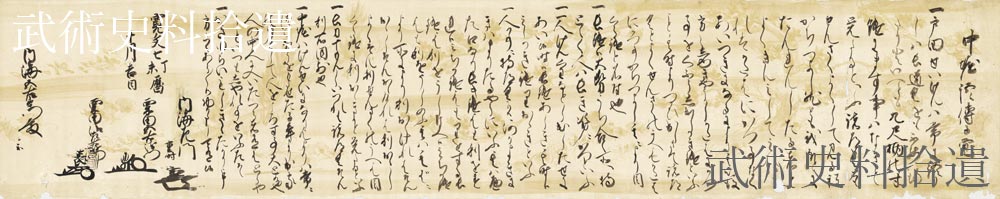

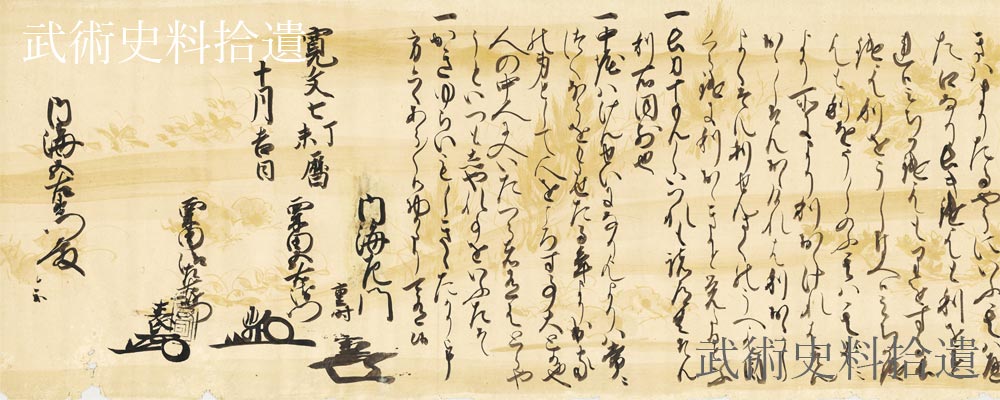

こゝに取り上げる傳書は、內海流の『中堀語傳る覺:寬文七年十月吉日付』(筆者藏)です。『中堀語傳る覺』は、流祖內海重次が師事した中堀玄淸が語ったことを覺書にしたものです。故に題名は『中堀 語(かた)り傳(つたふ)る覺(おほへ)』と讀めます。中堀玄淸とは、戶田淸玄に學んだ人で、通稱は彥右衞門と云い、當時蒲生飛驒守氏鄕に仕えていたというほか、詳しいことは傳えられていません。內海重次もまた、藤堂高虎に仕える以前、蒲生氏鄕に仕えていましたので、同じ家中に居たとき敎えを受けたものと思われます。

それでは、『中堀語傳る覺』の文面を讀みます。今人に讀み易いよう、適宜漢字に換え、讀み假名を振り、句讀點を打ち、濁點を附けました。赤字は『古傳集解』より拔萃。

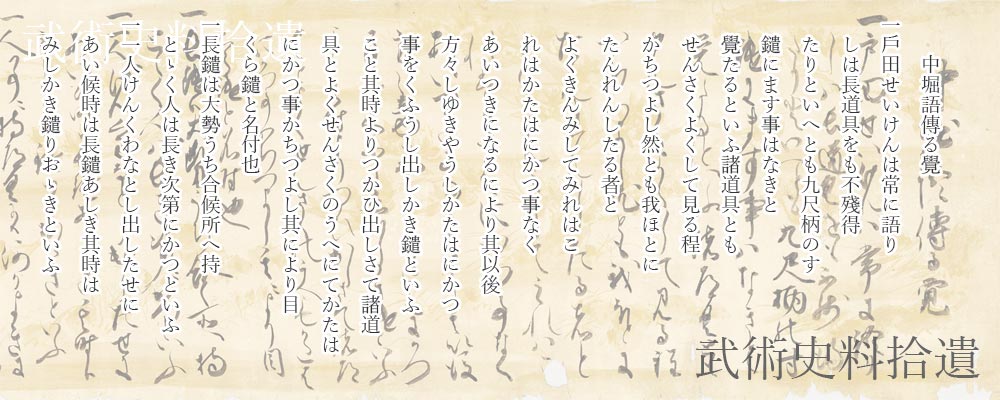

中堀語(かた)り傳(つたふ)る覺(おほへ)

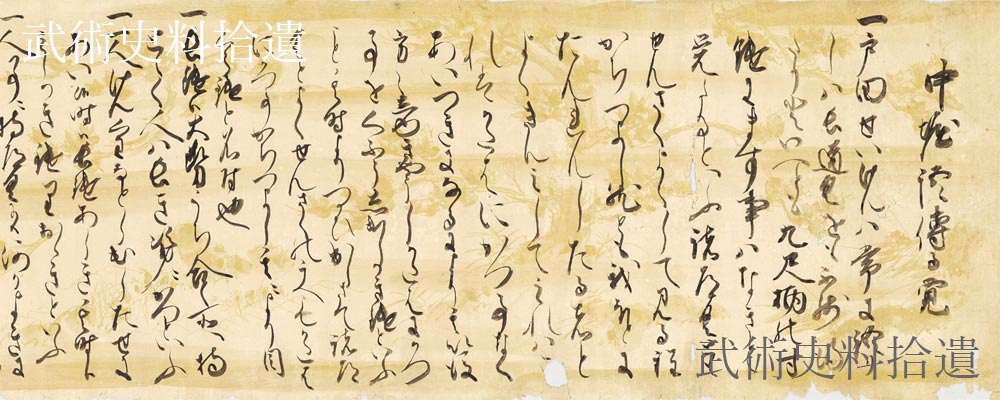

一、戶田淸玄は常に語りしは、長道具をも殘さず得たりといへど(雖)も、九尺柄のす(素)鑓にま(增)す事はな(無)きと覺たるとい(云)ふ。諸道具とも穿鑿よくして見る程、かち(勝)つよ(强)し。然れども、我ほどにたんれん(鍛鍊)したる者とよ(能)くきんみ(吟味)してみれば、これはかたば(片端)にか(勝)つ事なく、あいつき(相突)になるにより、其(それ)以後方々しゆぎやう(修行)し、かたば(片端)にか(勝)つ事をくふう(工夫)し出し、かき(鉤)鑓といふこと、其(その)時よりつかひ出し、さて諸道具とよ(能)くせんさく(穿鑿)のうへ(上)にて、かたは(片端)にか(勝)つ事かち(勝)つよ(强)し其(それ)により、目くら(盲)鑓と名付(なづく)也。

「戶田は富田と書くがよし。淸玄先生は五郞左衞門入道と云。越前宇阪庄一乘淨敎寺村の產。」『古傳集解』

「かたはは片端(かたば)也。胴を捨て面とかゆるは當流の主意にて、他に皮肉骨などいふと同じ。」『古傳集解』

「盲鎗とは、此鉤を盲人の杖と見て、無分別に進み入るに、勾倍矩合自然に合ふて片端に勝つ事と見てよし。深く工夫を凝らさば、此うちより玄妙の微意を探り得べし。」『古傳集解』

*註 「勾倍矩合自然に合ふて片端に勝つ」とは、「一、分紅梅の事 愚曰、紅梅は屋作りの勾倍のごとし。先師絕妙の工夫にて、初て此鉤鎗を造り給ふ。矩合勾倍を以てわり進むに從ふて、敵の鎗自然と分れ散る也。」『古傳集解』

*註 戶田淸玄は當初九尺柄の素鎗を以て無上と爲すも、同格を相手にしてよくよく吟味したところ、片端を用ゐられゝば相突となり、全き勝を得られず。これによって淸玄は遠近修行して、鉤鎗を以て片端に全き勝を得るところに達したという。

一、長鑓は大勢うち(打)合(あひ)候所へ、持(もち)とゞく人は、長き次第にか(勝)つといふ。

一、一人けんくわ(喧嘩)などし(仕)出し、たぜ(多勢)にあ(合)い候時は長鑓あ(惡)しき、其(その)時はみしか(短)き鑓り(利)おゝ(大)きといふ。

一、人事(ごと)に持(もつ)道具には、あ(有)りよ(善)きにきはま(極)りたるやう(樣)にい(云)ふ。其(それ)はへた(下手)口なり。長き鑓にても利をすれば、みちか(短)鑓にてもり(利)をする。長鑓にて利をうしな(失)へば、みちか(短)鑓にても利をうしの(失)ふ。其(それ)は其(その)ば(場)により所により、利おゝ(大)ければそん(損)おゝ(大)く、そん(損)おゝ(大)ければ、利おゝ(大)し。よくそん(損)利せんさく(穿鑿)のうへ(上)にて、目くら(盲)鑓に利おゝ(大)きかと覺(おほへ)たるとい(云)ふ。

一、長刀・十もんし(文字)、いづれも諸道具そん(損)利右同前也。

「扨是までを中堀翁が其(その)師のこと(言)葉を口うつしに紹節(內海重行)君に語られし也。」『古傳集解』

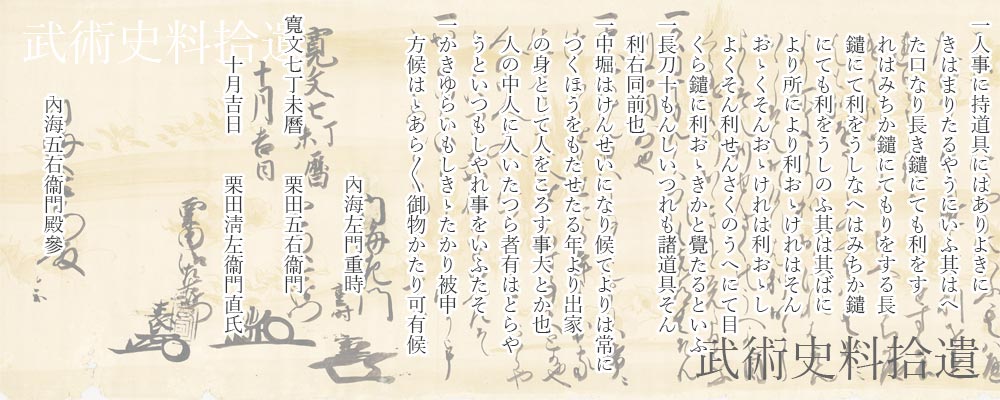

一、中堀はげんせい(玄淸)になり候てよりは、常につくほう(突棒)をもた(持)せたる。年より(寄)出家の身として、人をころ(殺)す事大とか(科)也。人の中(ちう)人に入(いり)、いたづら者有(あら)ば、とら(捕)やうと、いつもしやれ(洒落)事をい(云)ふたぞ。

「此一段は紹節(內海重次)君の御こと(言)葉にて、中堀翁のひとゝなり(爲人)、又此(この)ものがたり(物語)ありしさま(樣)などをあらまし(荒增)しる(記)し給ひたる也。」『古傳集解』 *この一條、『古傳集解』にはもう少し詳しく記されていて、「...いつもざれごと(戲れ言)をい(云)ひ、せけん(世間)のことをおかし(可笑し)がり、わら(笑)ひゝゝ申されし也。」とつゞく。

一、かぎ(鉤)ゆらい(由來)、もし(若)きゝ(聞)たがり申さる方候はゞ、あらゝゝ(粗々)御物がた(語)り有るべく候。

*註 他者に鉤の由來を語り聞かせて宜しい、というこの文言から察するに、『中堀語傳る覺』は流儀の免許以上に相當するものかと思われます。

註 平假名・漢字の表記によっては、やゝもすれば文言の意味を取り違えてしまうことがあり、特に類似の傳書が無い孤立した傳書の場合は、その意味を考えるとき全き讀を得ること難しいものです。私の周圍を見渡すと、『中堀語傳る覺』と類似の傳書は見當らないのですが、幸いに內海家八代目當主內海重陳の著『古傳集解(冩)』(筆者藏)にその註釋があり、これと照らし合わせて文面を見ることで、ある程度讀み誤りを避けられたと思います。

その一二を例せば。「一、中堀はけんせいになり候てよりは常につくほうをもたせたる年より出家の身として」のところ、「けんせい」という語を、入道してから名乘った「玄淸」とすべきか、なにか流儀の階級と見て「見性(或は別字)」とすべきか決めかねます。

また、「もたせたる年より出家の身」は一續きの文と見え、「持たせたる年より、出家の身」と讀んでしまいそうですが、『古傳集解』を見ると「持たせたり年寄出家の身」と記されており、「持たせたる年より」と讀まぬように配慮されています。これは『古傳集解』が無ければ、誤讀を避け難いところです。

奧書の署名は、どのように解釋するべきか、少し調べた程度ではどうもはっきりとしません。一見したところ、「栗田五右衞門」「栗田淸左衞門」が連署したところに、後から「內海左門」の名が書き加えられた樣です。そして、その名の下に一度抹消した形跡が認められます。この抹消部分には何が書かれていたのか、傳系を記すにしては餘白が狹く、また消された文字數も少なく、單に書き損じたものか、なぜこゝに「內海左門」の署名が加えられたのでしょうか?筆蹟は、栗田二氏と別人にて、內海左門本人の筆蹟と見えます。

「內海左門」家は代々(二代目は名乘らず歟)が「左門」の稱を用ゐており、「重時」も「內海左門」家の人と思われますが、ざっと資料を見たところ實名が一致しません。そこで、私藏の傳書に貞享貳年付の『內海流目錄』あり、これを見ると「內海左門」の署名に『中堀語傳る覺』と同じ花押が書かれています。實名は屢々改名されるものにて、單に記錄されていない丈けとすれば、年代から推して、この「內海左門」は三代目の內海重直が該當すると思われます。內海重直は、萬治元年藤堂高久に召し出され、延寳六年家督を相續し、長らく主に御使番向きの役儀に攜わり、寳永八年病歿。

一つ分っていることがあり、同藩の士「保田次右衞門」の『親類書(元祿十六年付)』(筆者藏)に、「內海左門」の名が「從弟 實方も同斷」として記載され、その名の橫に「內海左門姉」を妻とする「栗田淸左衞門」の名が記されてます。(栗田淸左衞門は「高次公へ讓り玉ふ諸士分限」を見ると高「四百石」。)更にその名の橫には「從弟 實方も同斷 內海左門弟 內海玄休(牢人)」の名あり。宛名の「內海五右衞門」は、或はこの「內海玄休」なのかと想像しますが、裏付けとなる史料を得られず何とも言えません。

こゝで改めて、奧書の署名を見て推測すると、當時高弟であった栗田二氏が內海五右衞門に傳授し、その後內海左門が長じてこの傳授を追認して、署名を加えたものかと察せられます。しかし、假にそうだとすれば、なぜ敢えて別帋を用ゐず、本文と栗田二氏の署名との狹い隙間に署名したのか、どうも異例なことにて判然としません。

奧書の人名については追々調べることにして、本文についてはおよそ前記の通りの讀み方で良いものかと思い、こゝで記述を止めます。

令和三年七月三十一日 因陽隱士著

令和五年四月廿四日 校了

參考史料 『中堀語傳る覺:寬文七年十月吉日付』筆者藏/『內海流目錄:貞享貳年七月吉日付』筆者藏/『保田次右衞門親類書(案):元祿十六年二月晦日付』筆者藏/『古傳集解(冩)』內海重棟著 筆者藏/『三重縣史 史料編近世2』三重縣編/『日本武道大系 第七卷』/『〔增補〕藤堂高虎家臣辭典 附分限帳等』佐伯朗編/『三百藩家臣人名事典5』家臣人名事典編纂委員會編