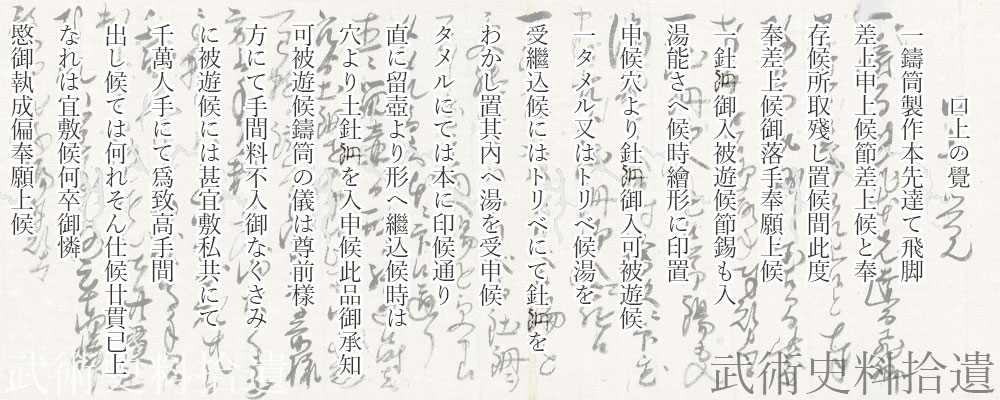

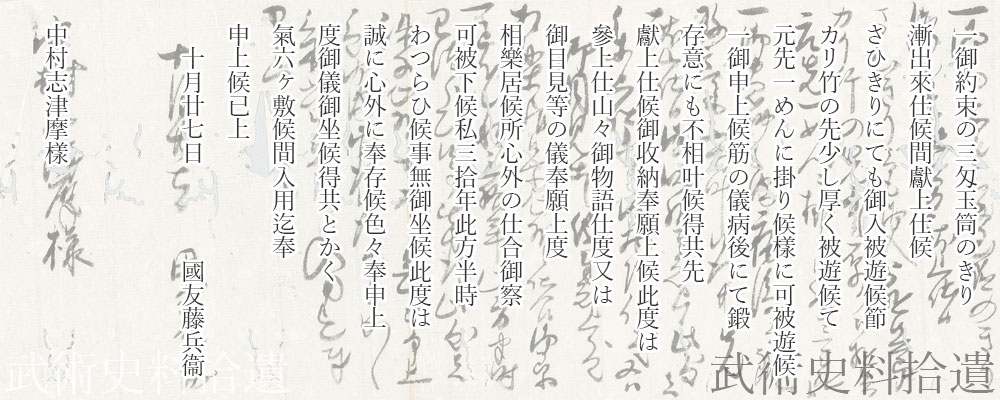

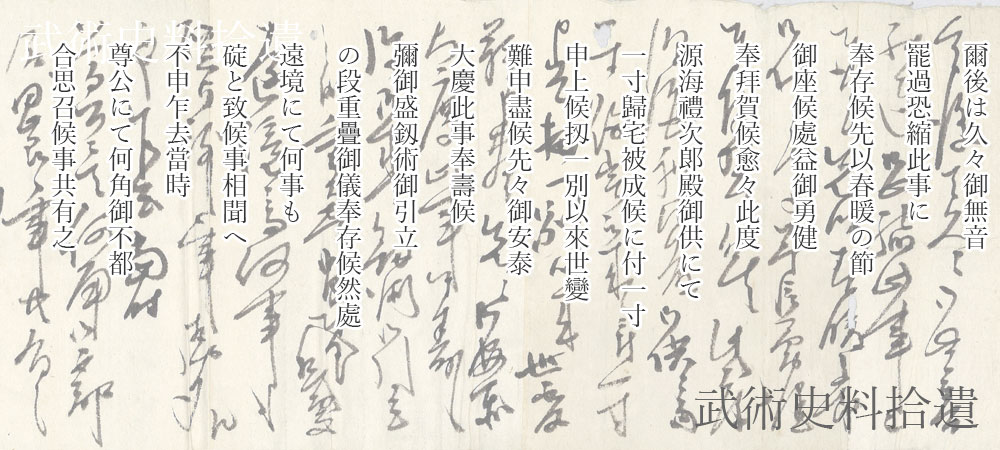

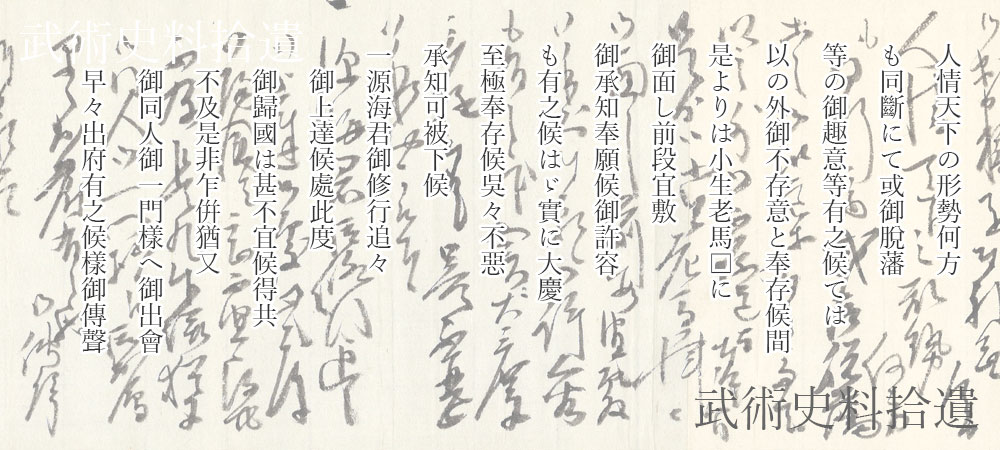

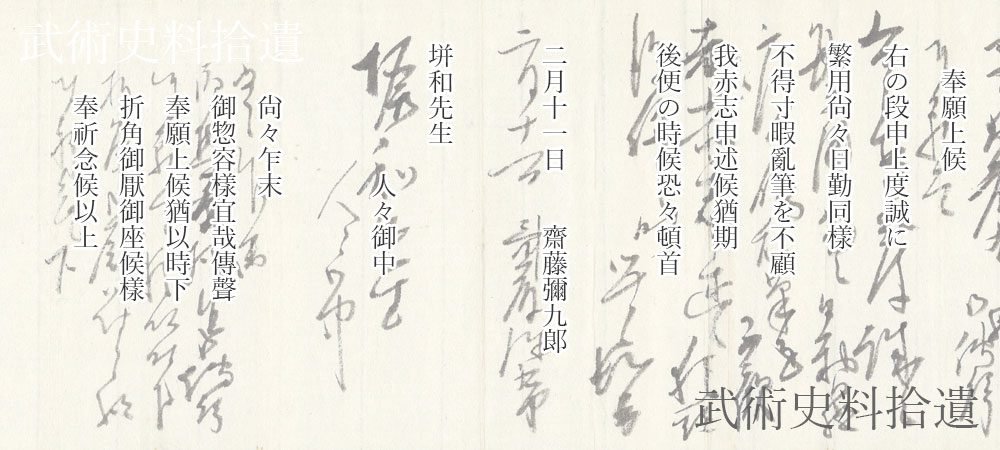

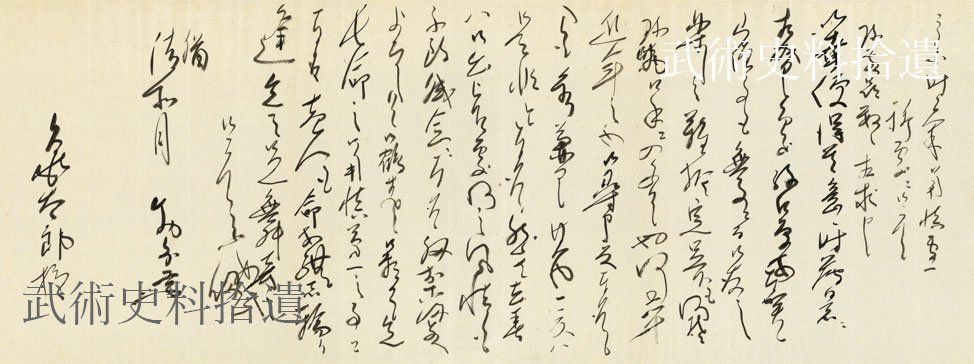

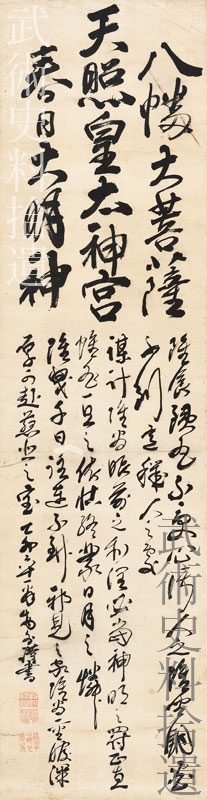

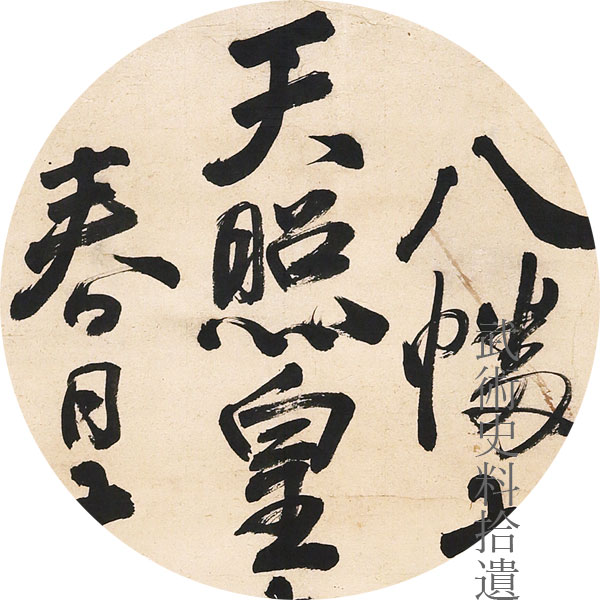

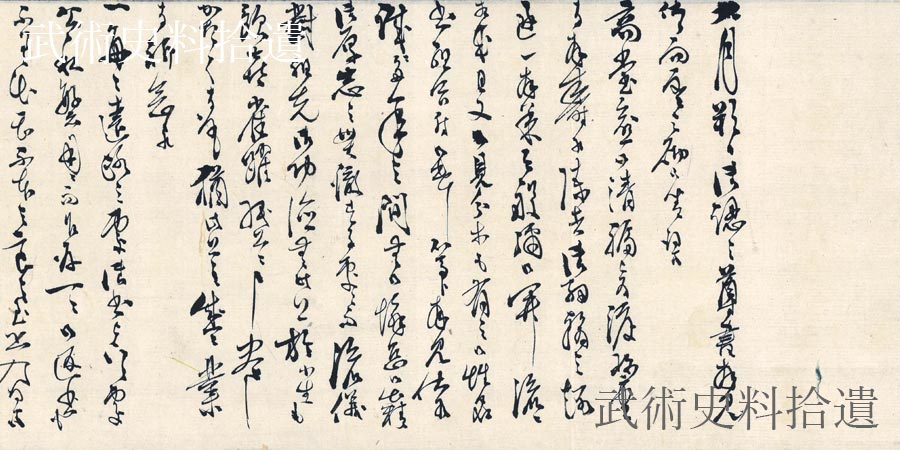

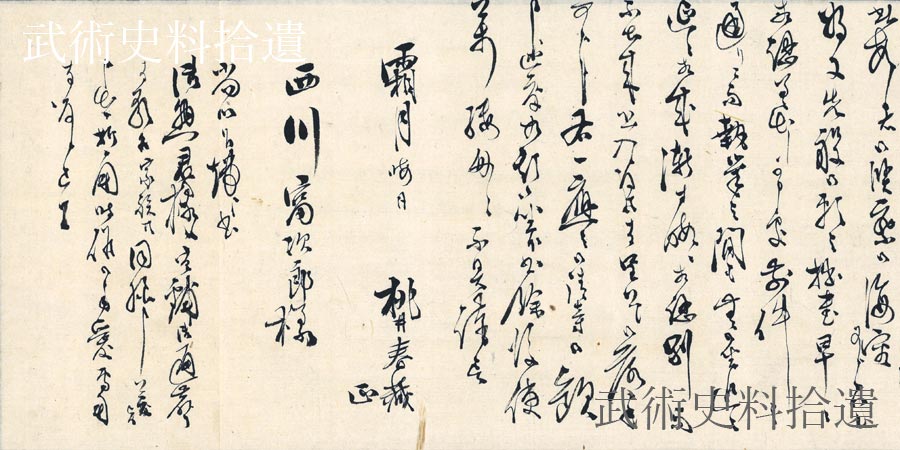

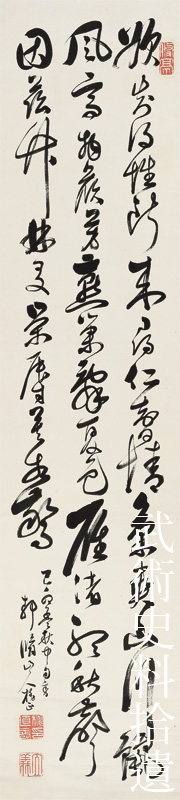

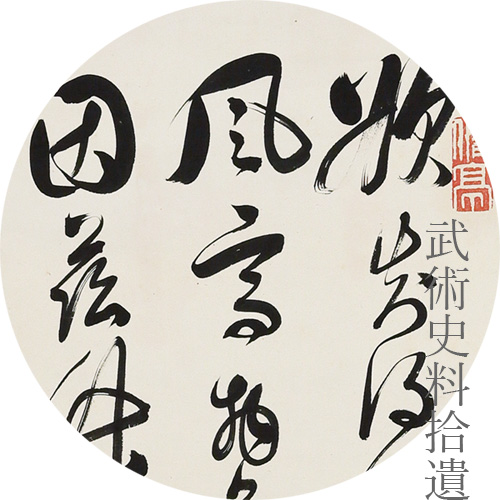

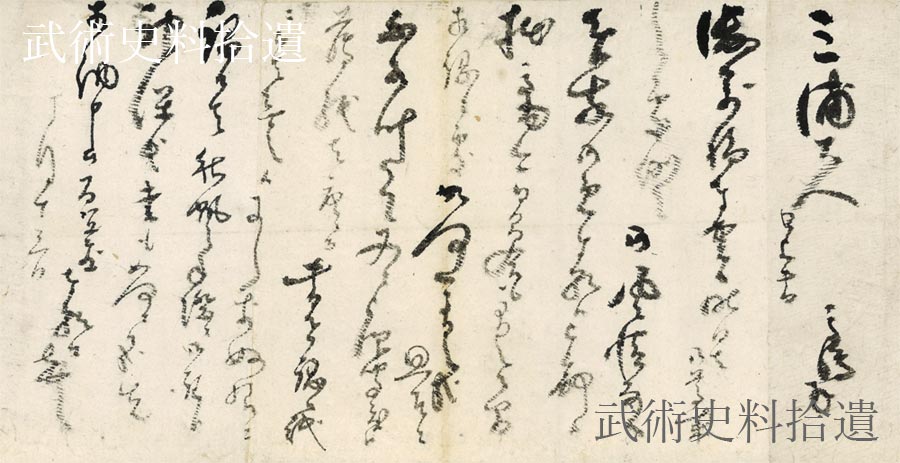

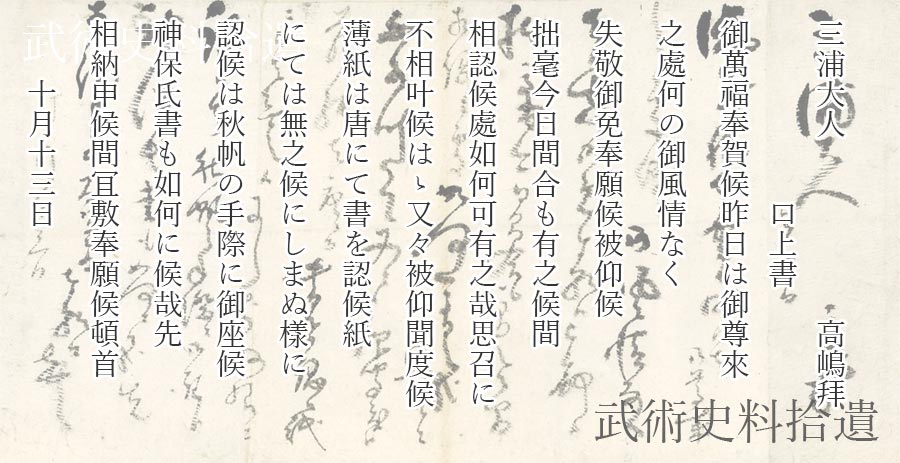

今囘、こゝに紹介する古文書は、『國友一貫齋書簡:文政十二年十月廿七日付』です。

○ 沿革

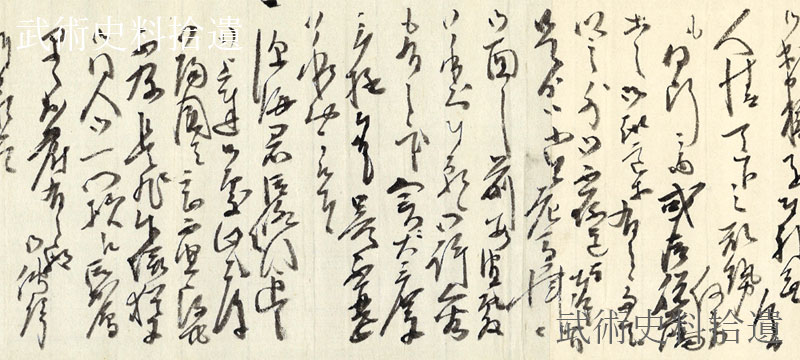

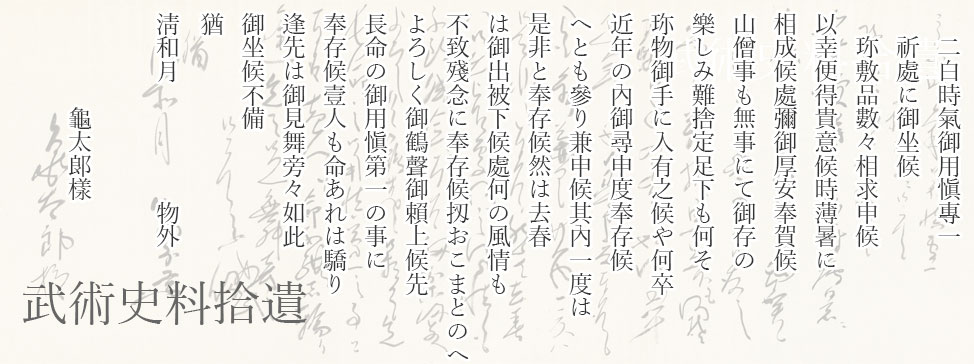

この手紙は越前大野藩、土井家の家来中村家が所藏していたものです。中村氏といえば彼の明君土井利忠公の側近中村重助が世に知られています。その中村重助の父には軍學者の弟がおりました。これが初代中村志津摩です。その初代志津摩は次男坊なので家督を繼ぐことは出来ず、軍學を以て身を立て、また良いところの家柄でしたから特別に別祿を賜り一家を立てられました。これを假に中村志津摩家としておきましょう。二代目、三代目も志津摩と名乘ります。その軍學者初代志津摩の子二代目志津摩こそ、今囘紹介する書簡の嘗ての持ち主でした。

〇 二代目中村志津摩

二代目志津摩は父のように軍學はやらなかったようです、そういった形跡は見當たりません。彼は砲術家としての道を撰びました。自由齋流という歷史があって著名な流派を修行し、遠境の京都に住まう津田算緜という人物に師事して印可を相傳されます。

印可というのはつまり、その流派の全てを學び終えて獨立し、一家を立てゝ弟子を敎え、目錄や免許を與えることが出來る立場のことです。この段階に至ることは實に難しく、ただ伎倆が優れていてもなれるものではありません。流派の身分にもよりますし、さまざまな條件によっても異なるのですが、自由齋流の場合は士筒ですから、印可を得るには伎倆・經驗・智識・人格に加え、指導者として相應しい家柄が必要だったと考えられます。この點、彼は重臣の家から一つ分かれた家柄であり、身分も用人に昇るほどですから全く問題なかったと思います。

〇 國友藤兵衞

扨て、本書簡を認めた國友藤兵衞のことです。國友藤兵衞といえば國友鍛冶の一家を指し、代々藤兵衞を名乘るものが多くいました。そのため書簡などの名を見ても、はたしてその人物が何代目に該當するものか、一見して判斷の付きかねるものです。

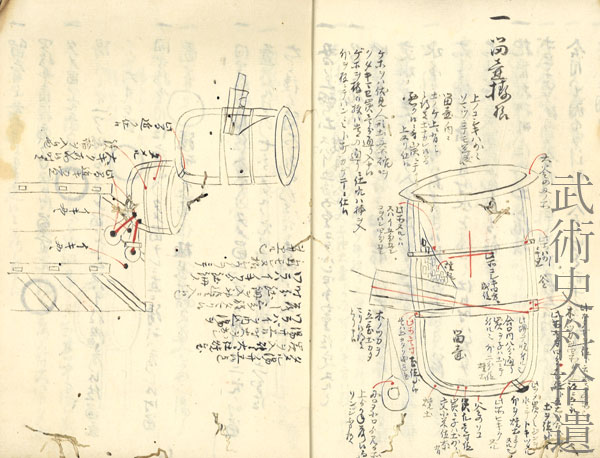

今囘こゝに紹介する書簡は『能當流鑄筒製作法』と題する一冊に挾み込まれていたもので、且つ書中に鑄筒製作本を送ったとありますから、書簡と冊子と共に同一人物・同時期の作成であることが明らかです。

しかし、國友藤兵衞の筆蹟を確認し得る資料が見當りません、つまり筆蹟を見るかぎりにおいては何代目なのか比定できないのです。けれども『能當流鑄筒製作法』には年號が書かれています、文政十二年八月、この年國友一貫齋(九代目重恭)は五十二歲、現役でありました。そして八代目重倫は寬政十一年歿、十代目元俶が跡を繼ぐのは天保十一年のこと、すなわち『能當流鑄筒製作法』は間違いなく國友一貫齋の作成にして、手紙もまた同一人物の作成だと云えるのです。

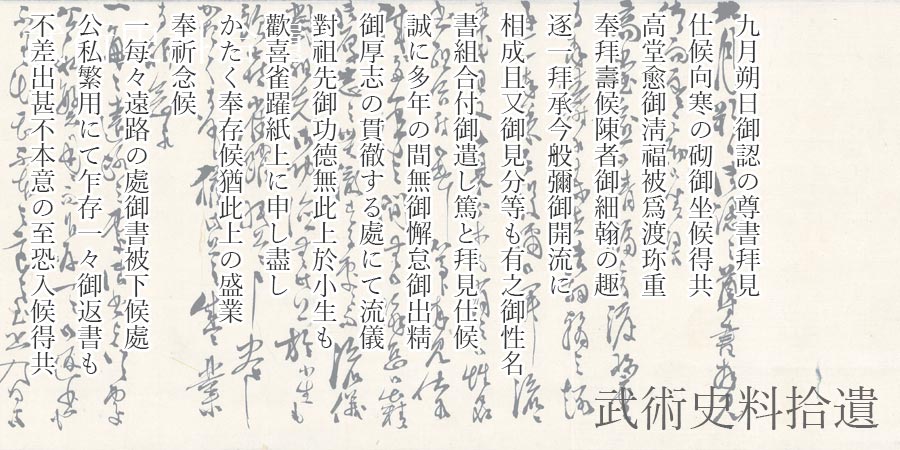

以上、書簡の差出人・受取人について知った上で讀んでみましょう。

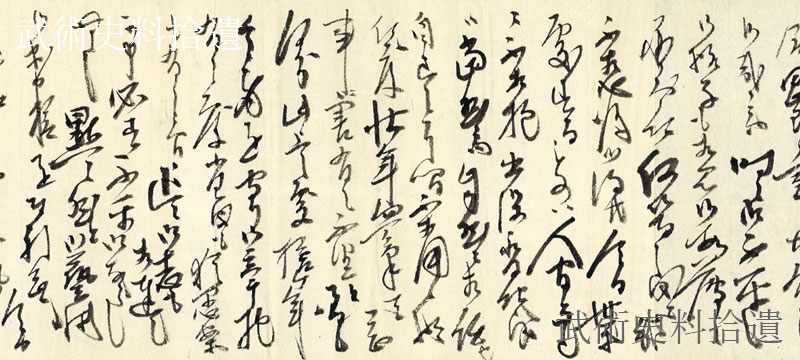

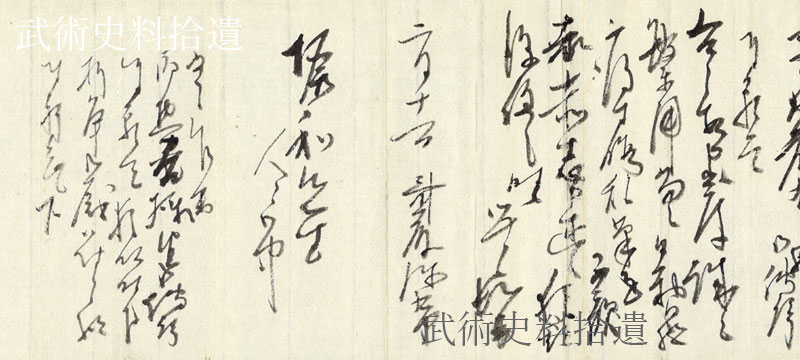

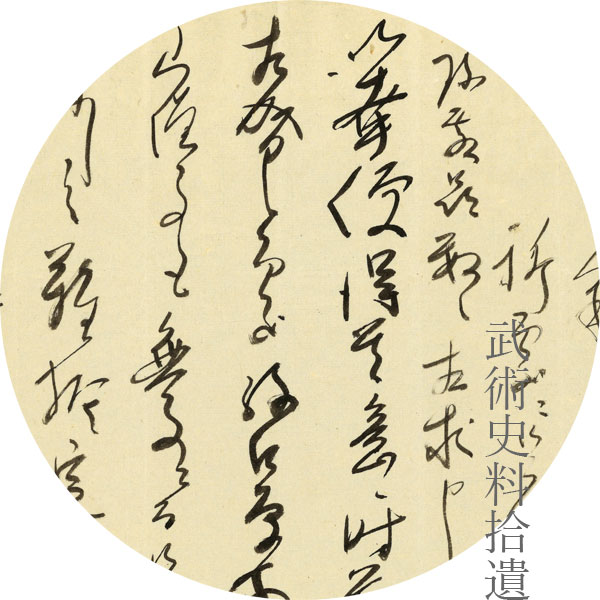

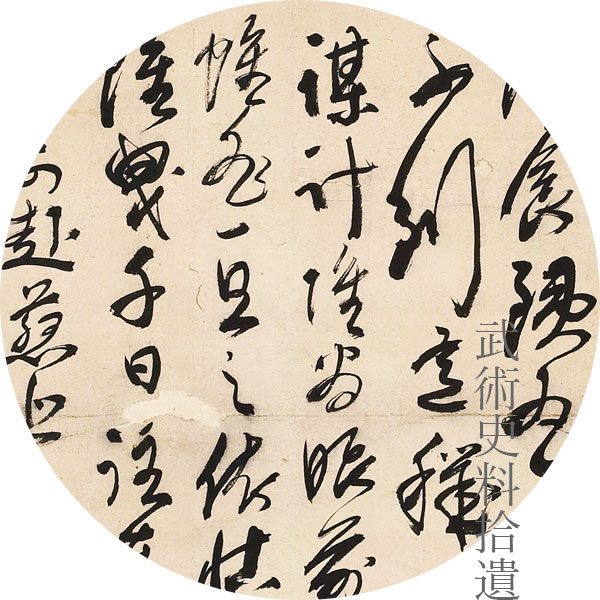

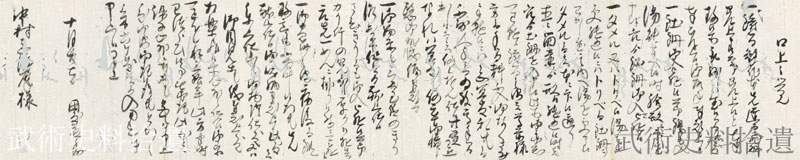

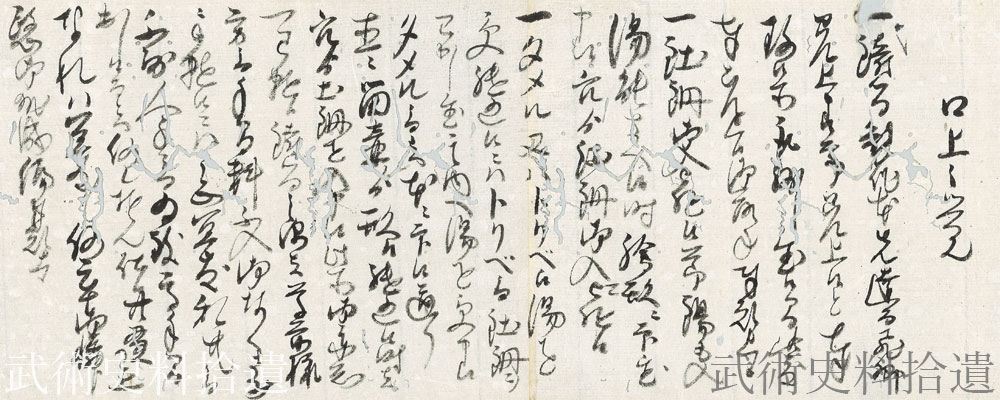

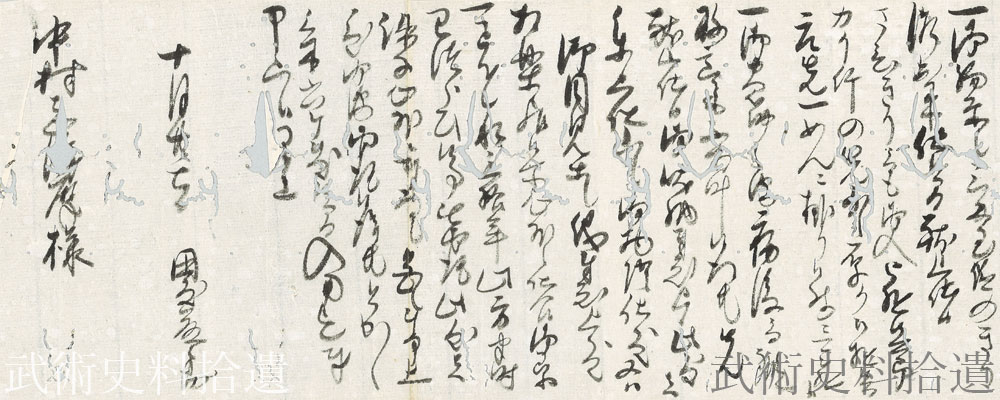

一、釷■御入れ遊ばされ候節、錫も入れ湯能くさへ候時、繪形に印し置き申し候穴より釷■御入れ遊ばさるべく候。

『鑄筒製作本』の內容を補足。釷■の「■」の文字が表示されず、「金」へんに「丹」か、造語歟。金屬の名。

一、タメル又はトリベ候湯を受け、繼ぎ込み候には、トリベにて釷■をわかし置き、其內へ湯を受け申し候。タメルにては、本に印し候通り、直に留壺より形へ繼ぎ込み候時は、穴より土釷■を入れ申し候。此品御承知遊ばさるべく候。

「タメル」とは「タメ留」と書く、金屬製の鍋。留壺(ルツボ/坩堝)から一旦これに流し込み、溫度を調整したり藁灰を入れたりする、そして鑄型に注ぎ込む。

「トリベ」とは「取鍋」と書く、金屬製の鍋で取っ手に竿を二本通したもの。湯二十貫目入。用途は「タメ留」と似たようなものか、少し小型なようです。

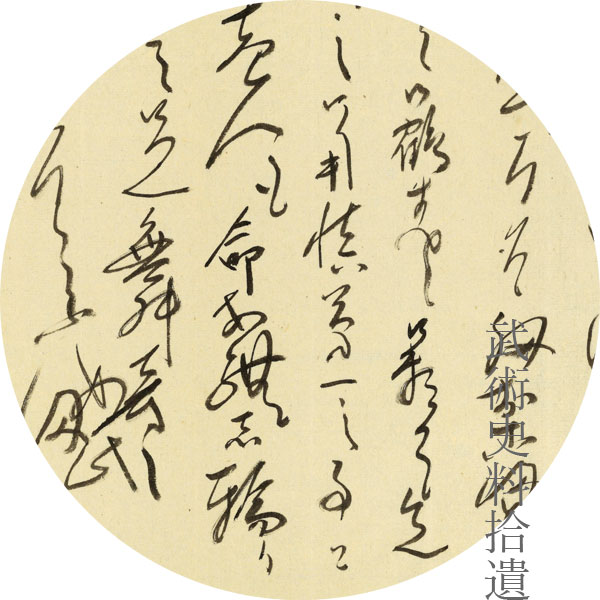

鑄筒の儀は、尊前樣方にて手間料入らず、御なぐさみに遊ばされ候には甚が宜敷く、私共にて千萬人手にて致させ、高手間出し候ては何れそん[損]仕り候。廿貫已上なれば宜敷く候。何卒御憐愍御執成し偏に願ひ上げ奉り候。

鑄筒は、ある程度なら外註せず、自前で製作した方が出費を抑えられる。言外に、特別に製作方法を敎示する。代りに、難しい大型の製作であれば、是非とも當方へ註文してくだされ、との意歟。*こゝの解釋は推測です。

一、御約束の三匁玉筒のきり[錐]、漸く出來仕り候間、獻上仕り候。さびきりにても御入れ遊ばされ候節、カリ竹の先少し厚く遊ばされ候て、元先一めんに掛り候樣に遊ばさるべく候。

三匁玉筒の手入れ用具ですね。

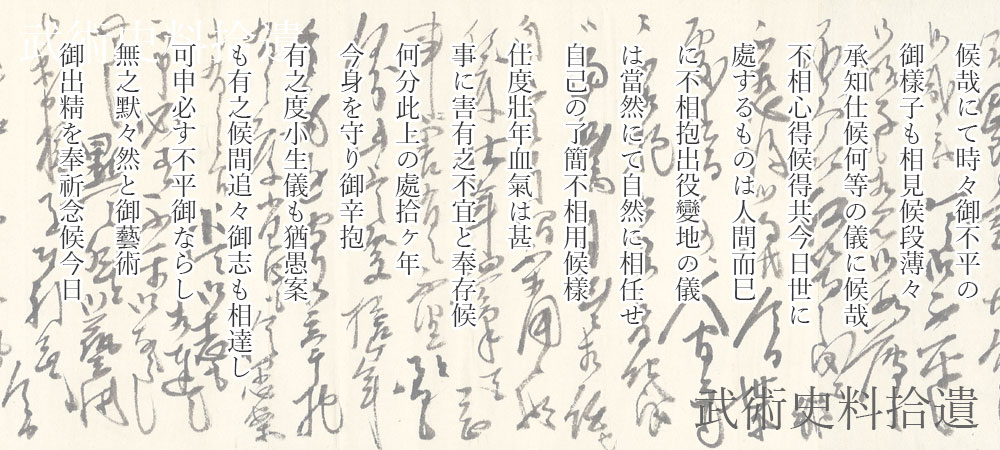

一、御申し上げ候筋の儀、病後にて鍛へ存意にも相叶はず候得共、先づ獻上仕り候。御收納願ひ上げ奉り候。此度は參上仕り、山々御物語仕りたく、又は御目見等の儀願ひ上げ奉りたく、相樂み居り候所、心外の仕合、御察し下さるべく候。

顧客との取引に至って丁寧な一貫斎。後段のごとく、どうしても体調不良で参上できないとのこと。

私三拾年此方、半時わづらひ候事御座無く候。此度は誠に心外に存じ奉り候。色々申し上げ奉りたき御儀御座候得共、とかく氣六ヶ敷く候間、入用迄申し上げ奉り候。已上。

頑健な方だったようですが、何らかの患いによって參上できず、用件のみを傳える。

註 太字:譯文 赤字:解說

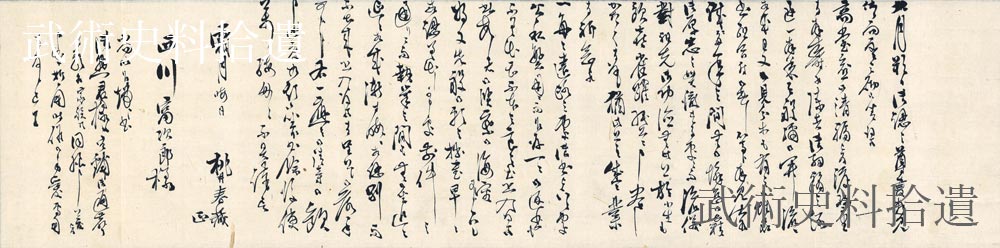

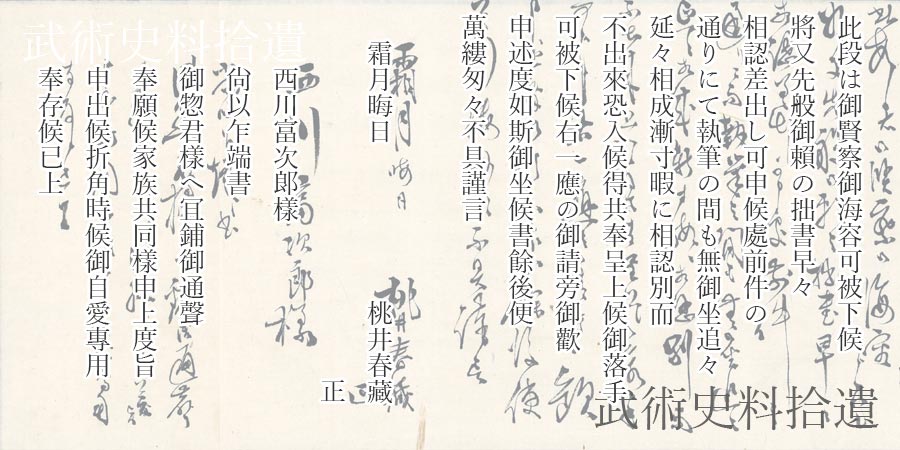

『一貫齋國友藤兵衞傳』を引っ張り出し「一貫齋文書」を見ますと、當時國友に依賴された諸方面からの註文書のなかに中村志津摩の名を見付けることができます(「鐵炮製作關係:其一、註文書」)。

中村志津摩の註文は76.77そして84の項目にあり、その間同流と書かれているものや前後も大野藩關係の註文だと思います。そのなかには殿樣御筒も見られます(同書中、津田流と記されているのは、自由齋流の別名です)。

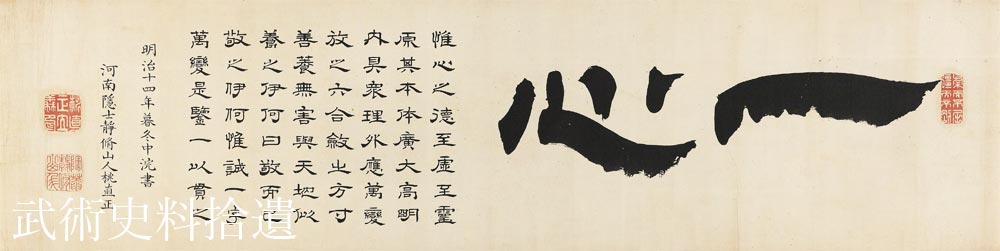

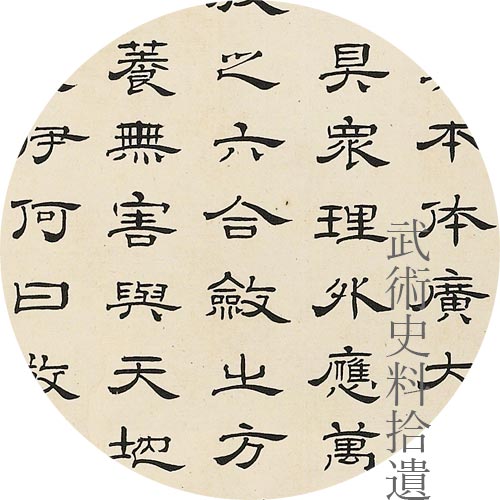

令和五年十月二十八日 因陽隱士著

參考史料 『國友一貫齋書簡:文政十二年十月廿七日付』筆者藏 /『能當流鑄筒製作法』筆者藏 /『越前大野藩中村家文書』筆者藏 /『大野市史:藩政史料編一』大野市 /『一貫齋國友藤兵衞傳』有馬成甫著