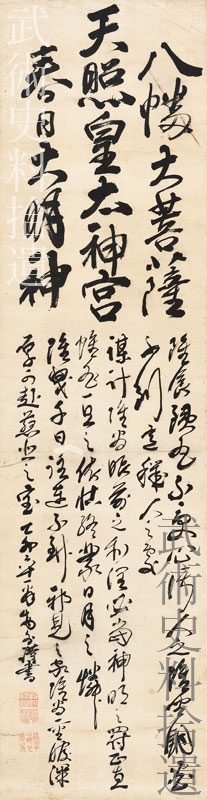

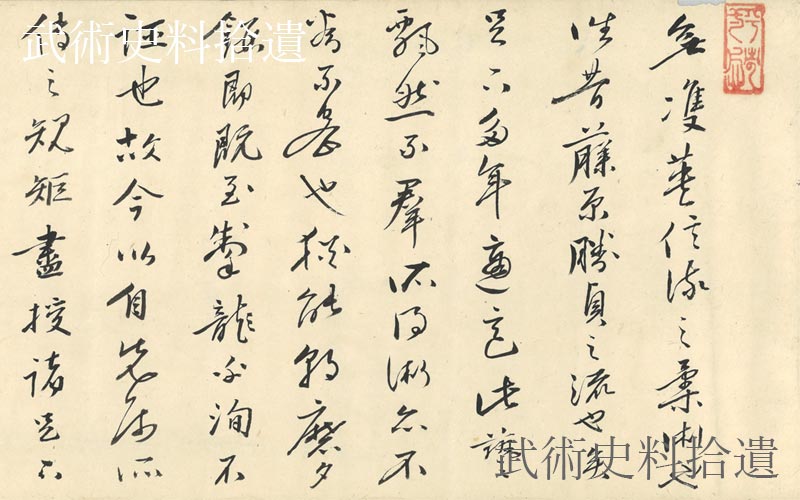

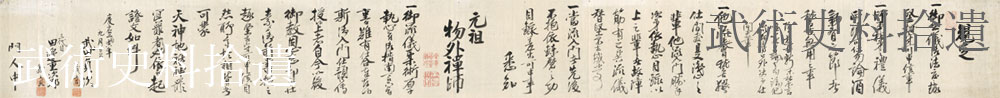

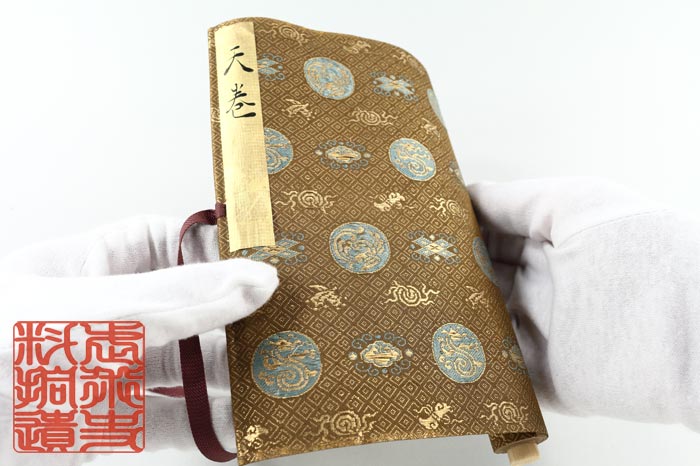

表裂には、鳳凰と龍に加えて宝尽しの文様

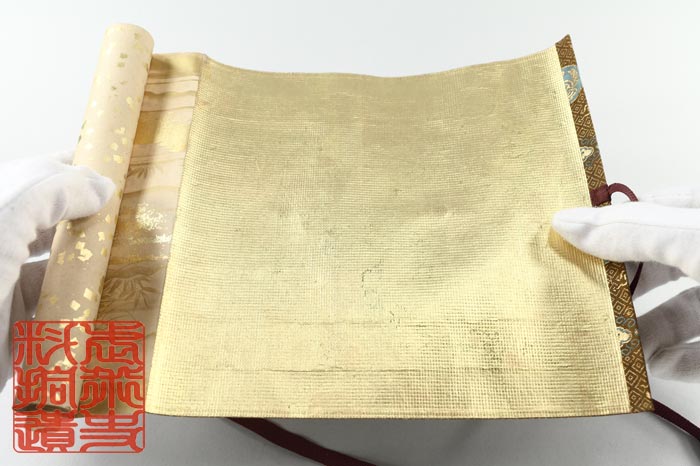

料紙の金泥に調和するよう配慮された見返し

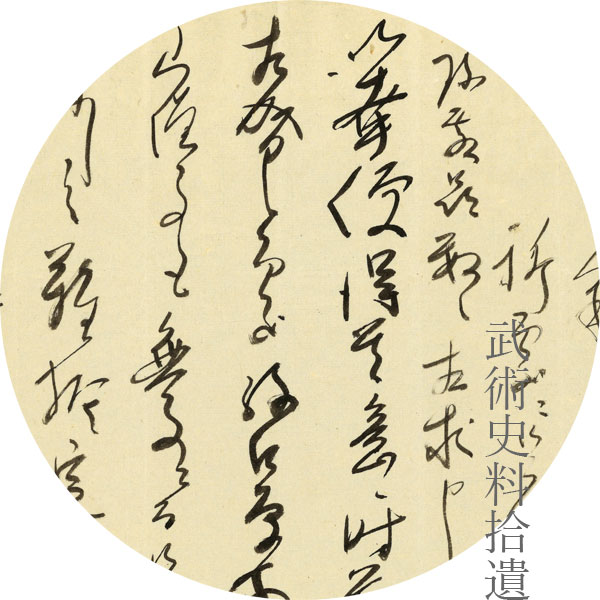

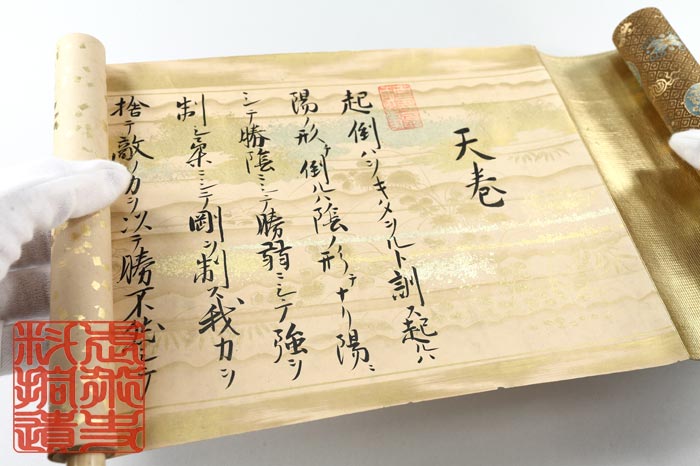

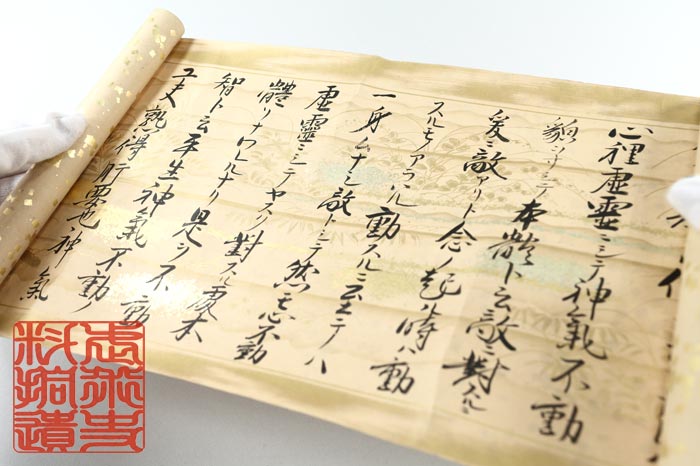

料紙は上下罫引に金泥絵、そして霞のように撒かれた金砂子

裏には金箔を散らす

金砂子は光の加減によって青緑色に光る

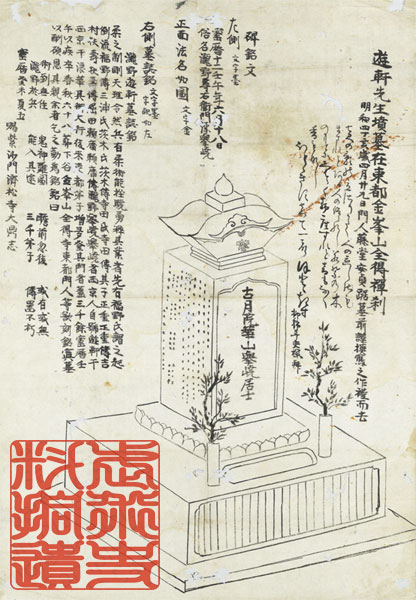

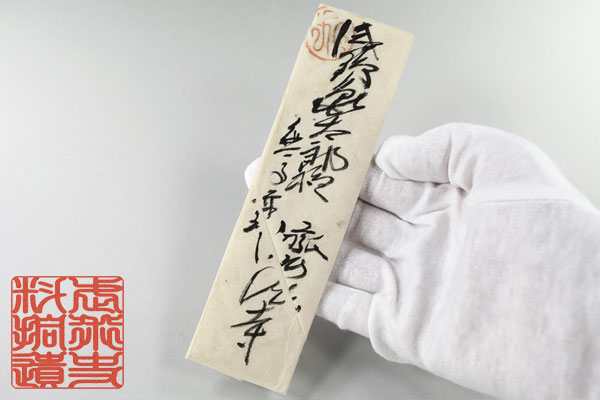

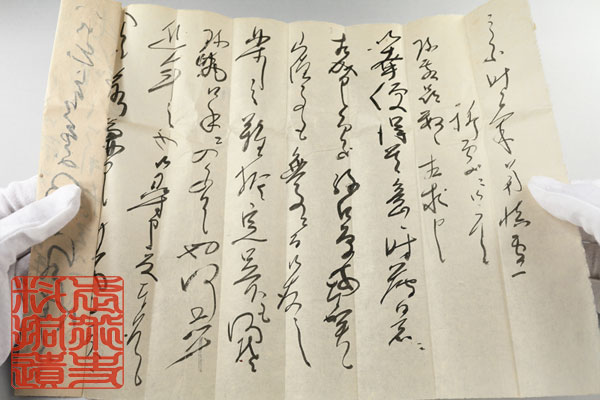

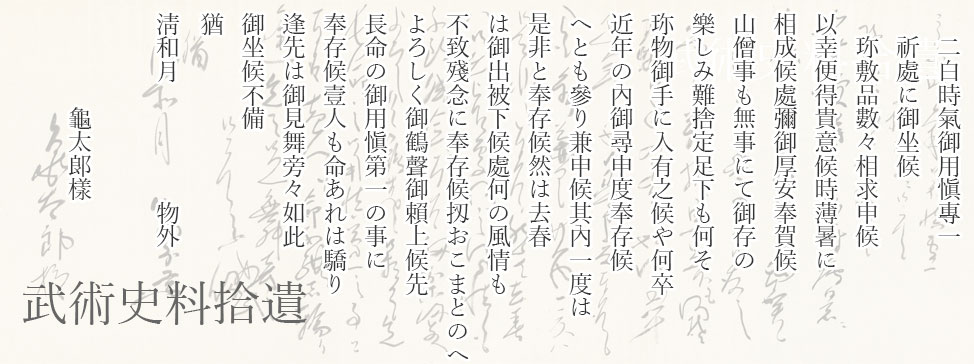

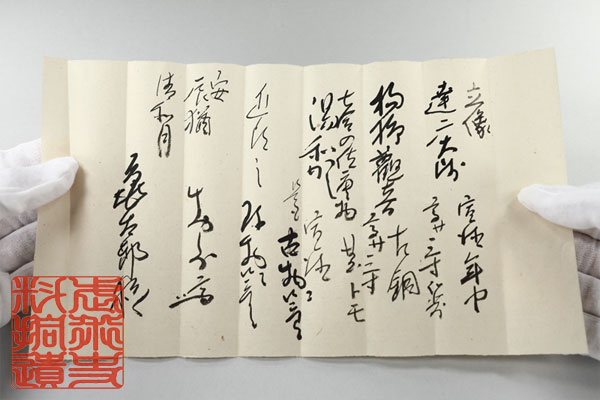

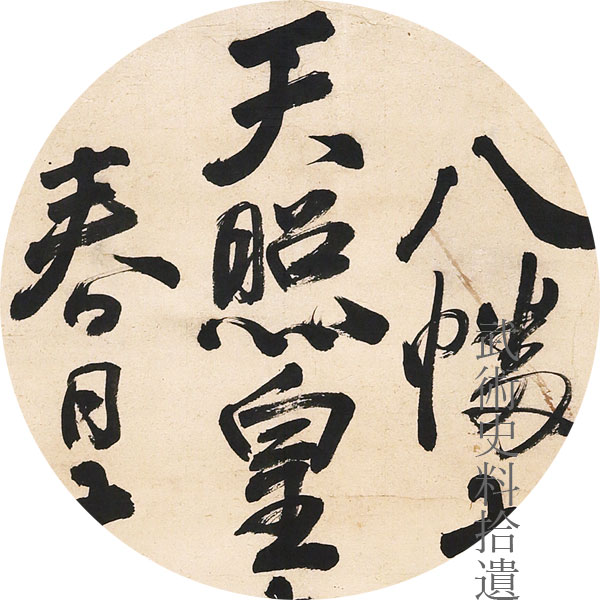

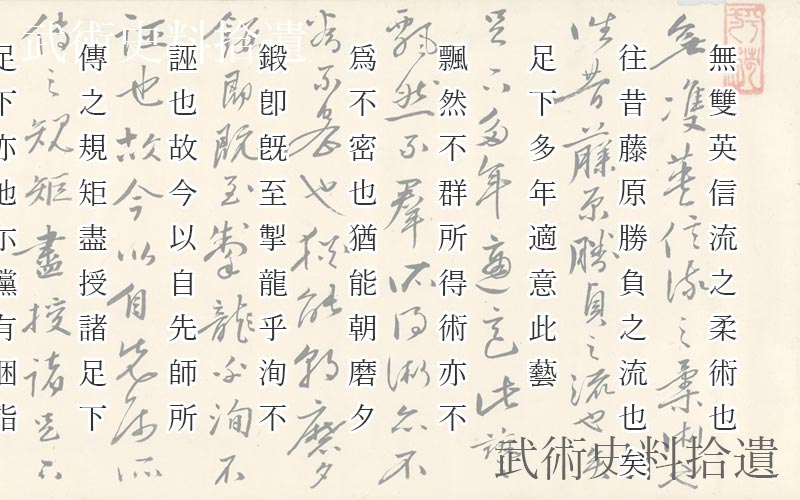

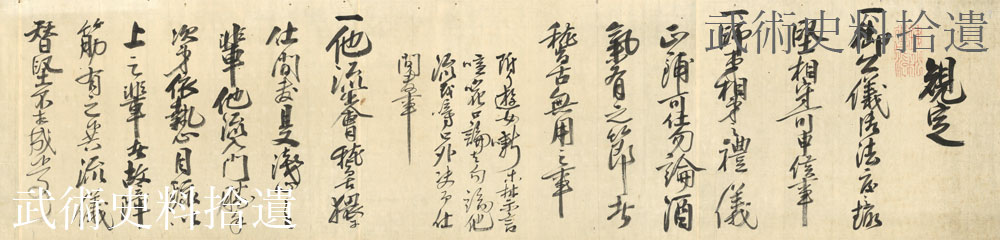

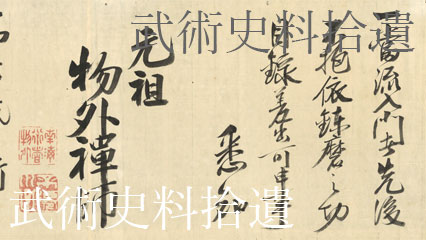

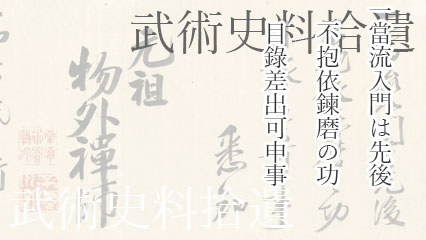

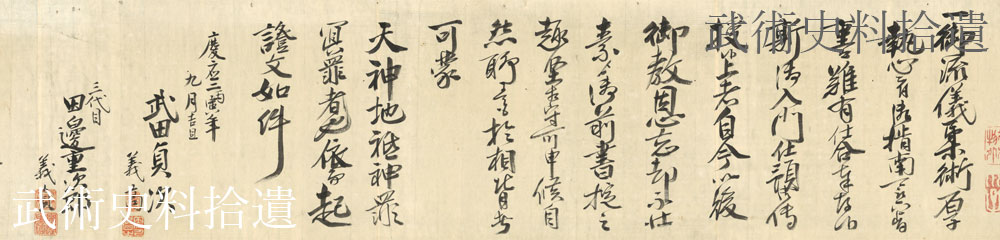

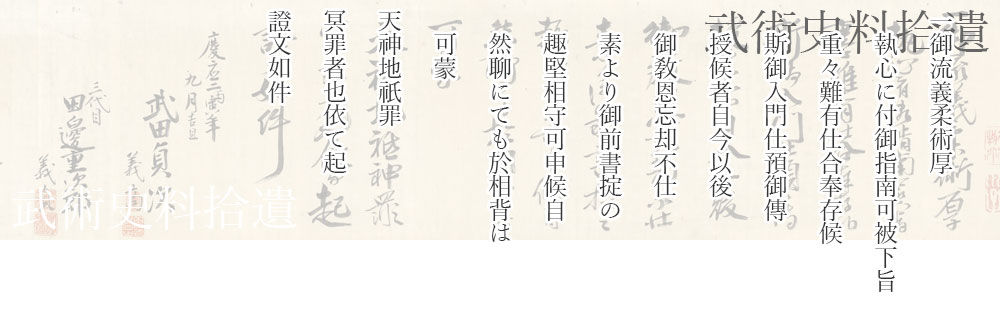

起倒流「神武の道」で知られる鈴木邦教の伝授

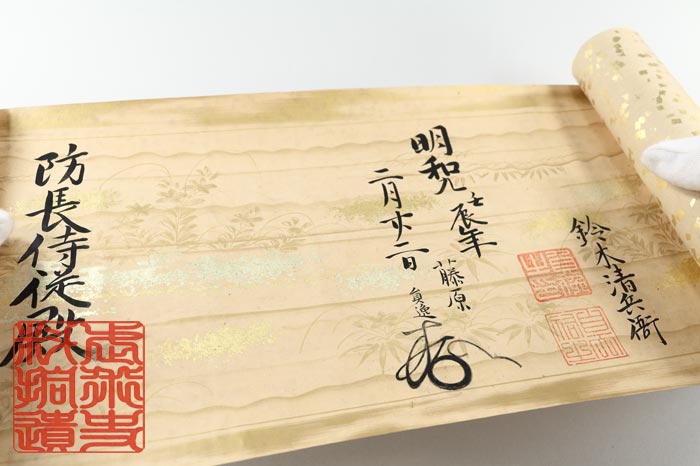

「貟逸」とあるのはその前名

鈴木邦教(くにたか)

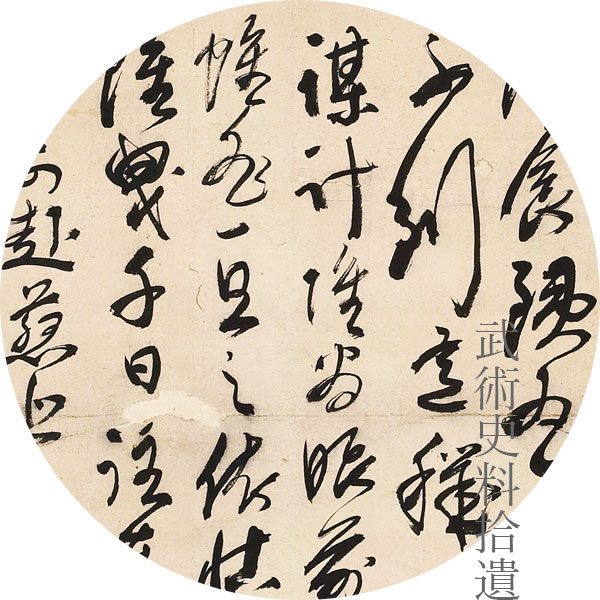

将軍家の旗本、この伝書当時は御勘定、年齢は五十歳

瀧野遊軒の道統を継ぎ起倒流を指南していた

松平定信公の師としてその名声は今日に至るまで伝わっている

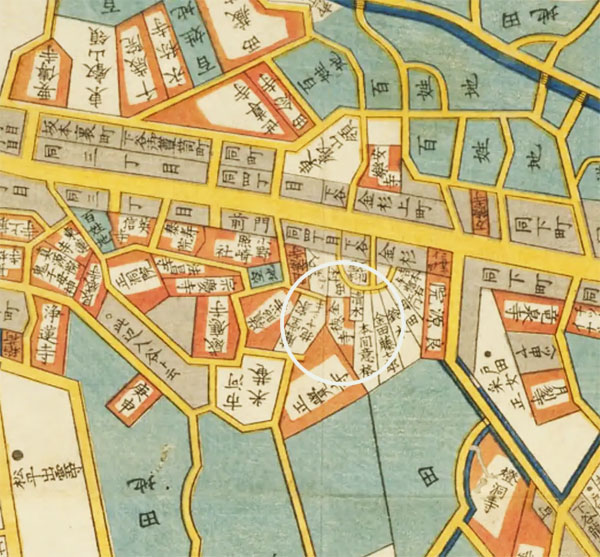

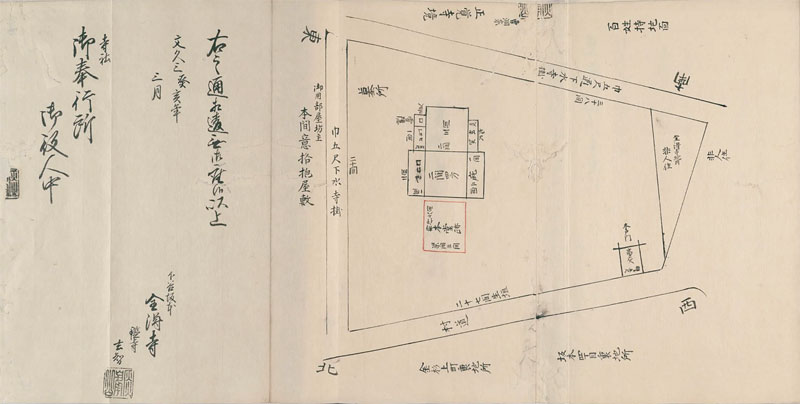

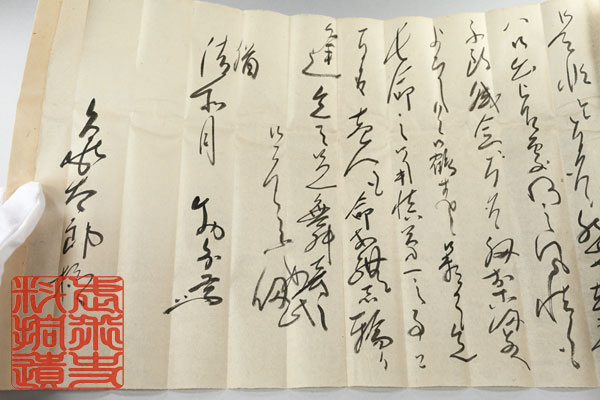

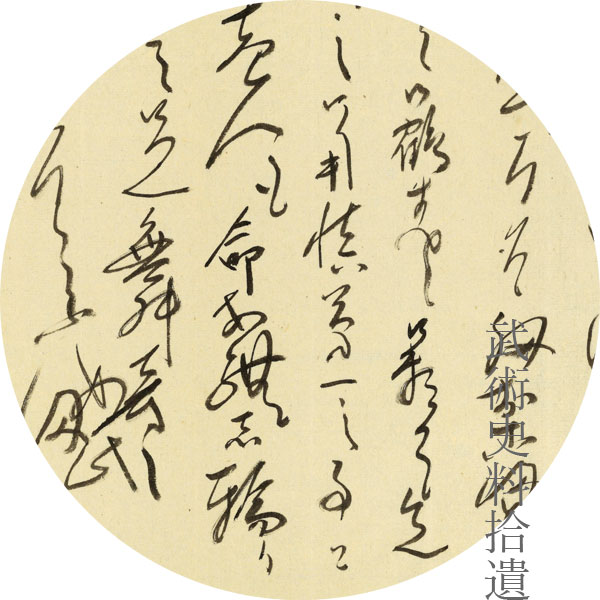

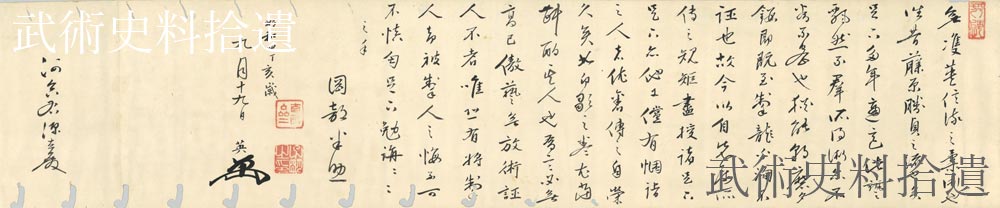

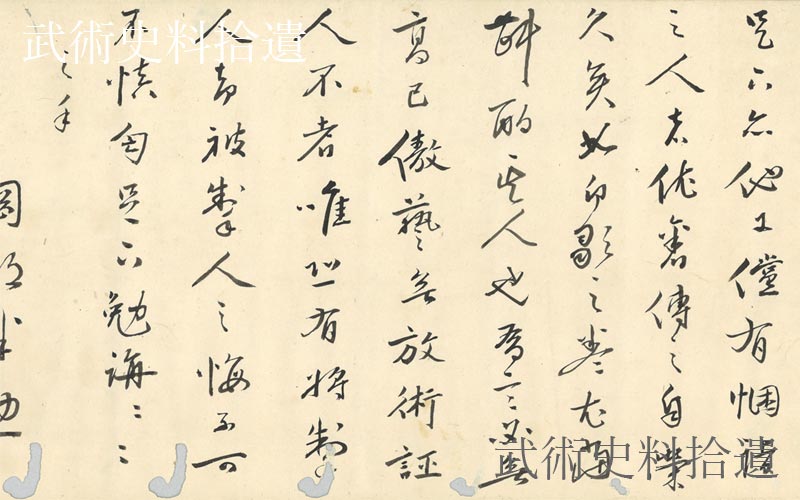

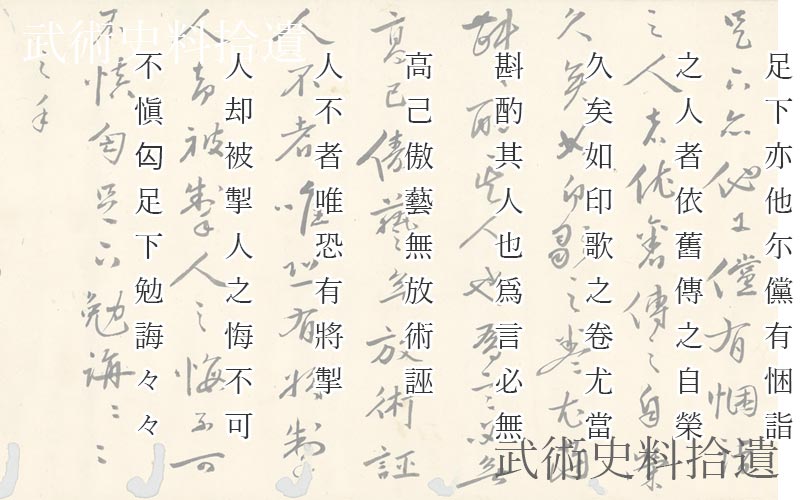

「防長侍従」というのは、周防・長門を治める太守毛利重就公のこと

宝暦元年、従四位下侍従に昇進し大膳大夫と称した

鈴木邦教より二つ年下で、明和九年当時は四十八歳

通常大名が武藝を習う年齢ではなく、松平定信公が鈴木邦教に師事していたことゝ無関係ではないかもしれない

参考文献『寛政重修諸家譜』

因陽隠士

2025.8.12