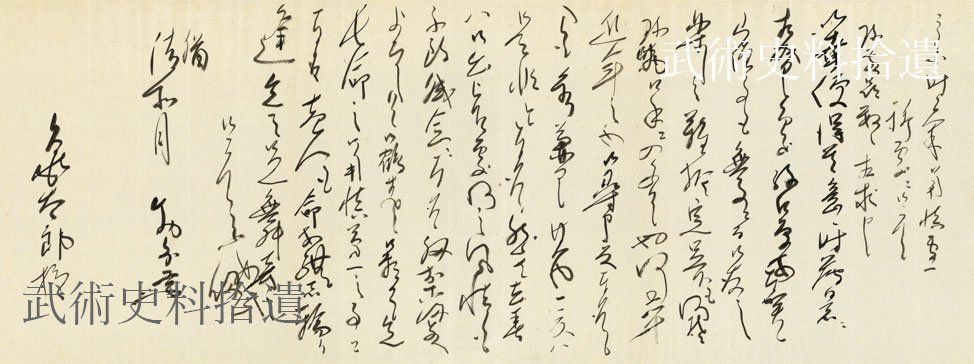

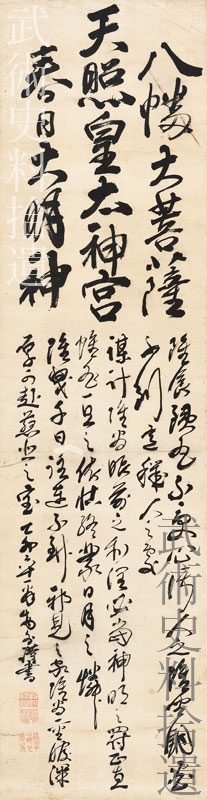

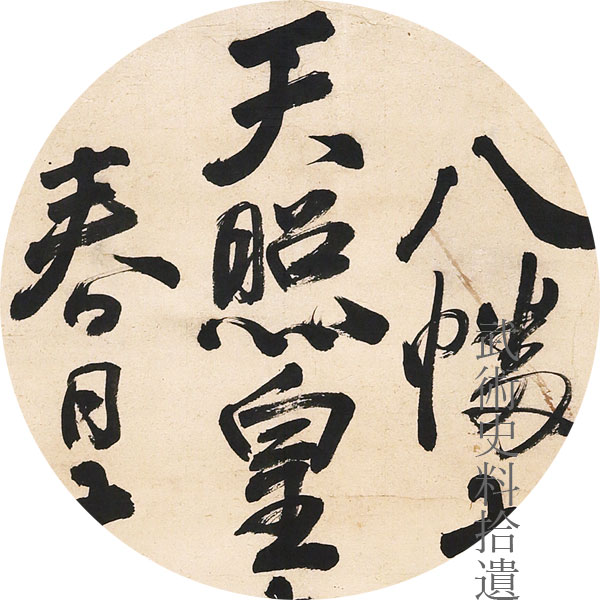

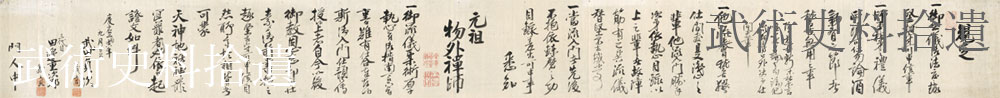

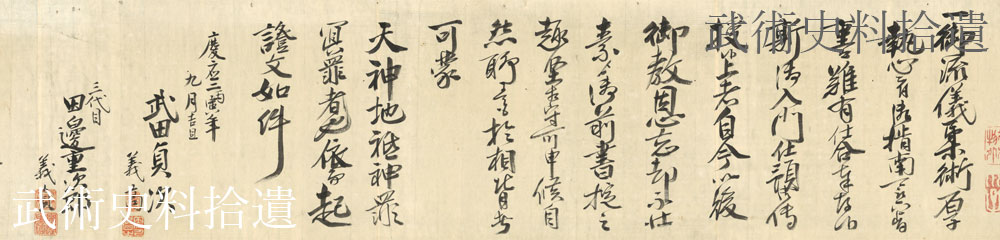

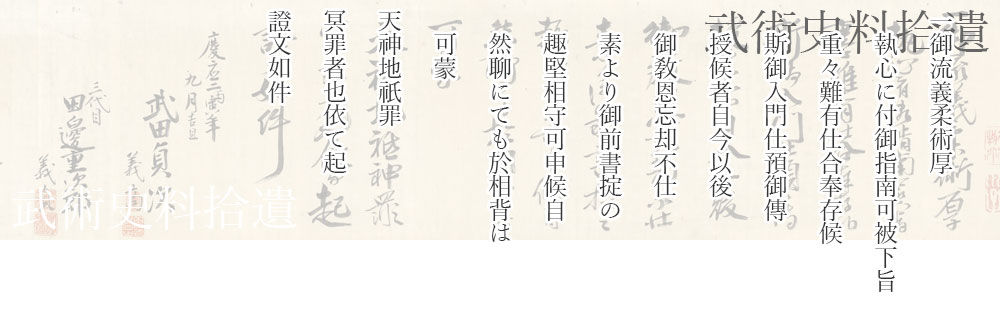

今囘こゝに取り上げる古文書は、起倒流を弘めた瀧野遊軒の墳墓を描いた『瀧野遊軒墳墓圖』です。瀧野遊軒については、このサイトを訪れる方々ならばご存じかと思います。依て、先ず『瀧野遊軒墳墓圖』について、槪要を述べます。

▽瀧野遊軒墳墓圖の槪要

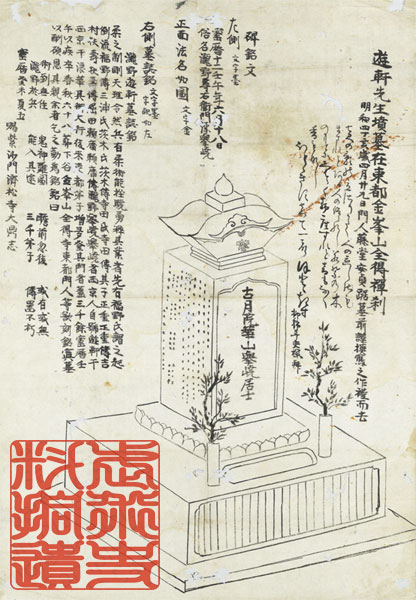

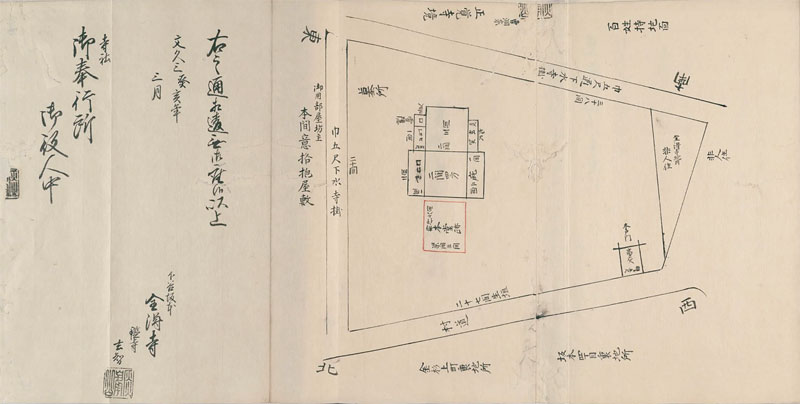

1.本圖は、瀧野遊軒を葬った江戶下谷坂本の全得寺に在った墓の圖。

2.全得寺の墓は、寳曆十二年門人等によって建てられた。

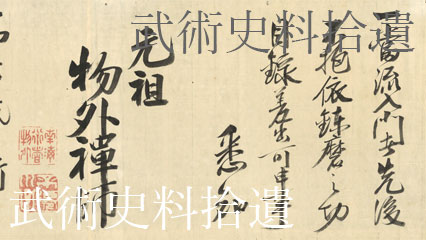

3.本圖を記した者は、瀧野遊軒の門人藤堂安貞。但し、本圖はその寫。

4.本圖のほかに、類似の圖を見ない。

5.本圖は丹波篠山藩の起倒流指南役の鈴木家が所藏した。鈴木家の四代目は瀧野遊軒の直弟子。

6.瀧野遊軒の墓は、全得寺のほかに數箇所在る。

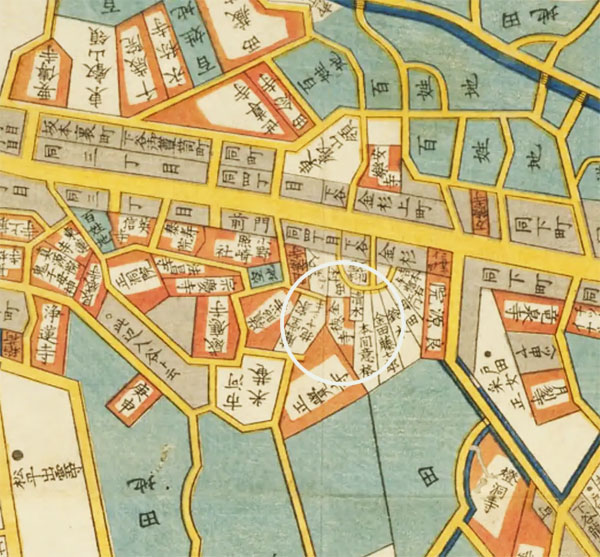

瀧野遊軒を葬った江戶下谷坂本の全得寺は、江戶切繪圖の中に見出せる。圖中には「全徳寺」とある。書家として名を馳せた市河米庵の居處に近い。現代ならば、東京都臺東區入谷一丁目にある入谷驛の北北東250mほどの場所か。

『諸宗作事圖帳』に、全得寺が寺社奉行へ提出した寺圖面を見出せる。これによれば、墓所は隣接する本間意格抱屋敷の側に在った。

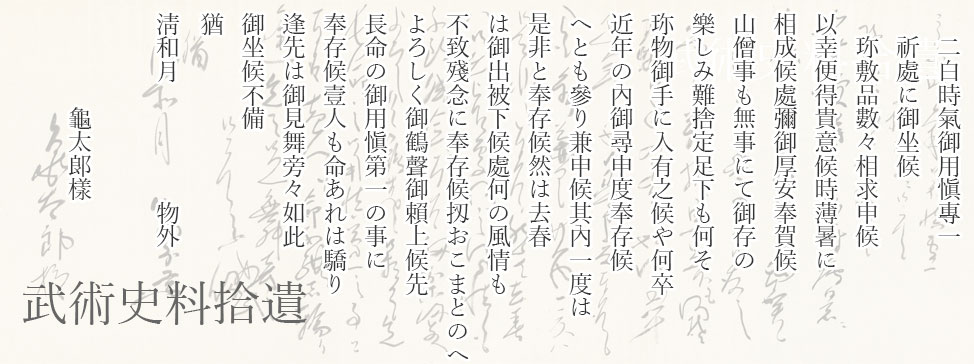

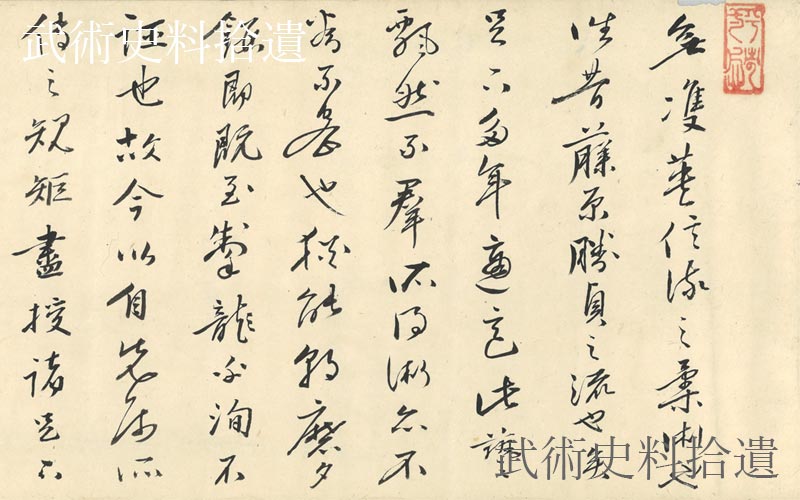

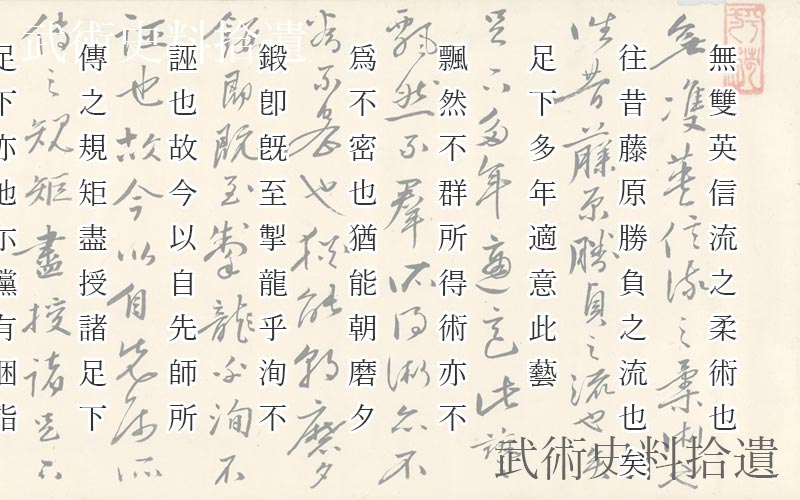

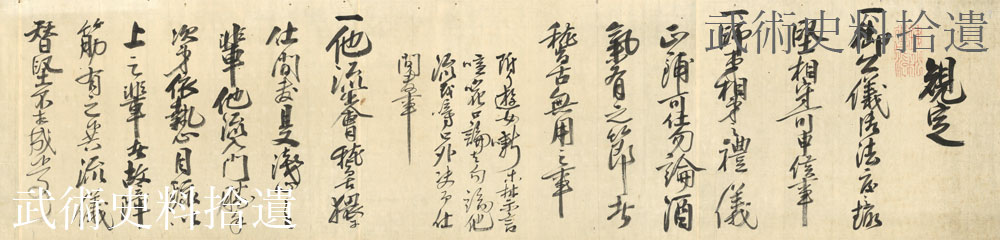

扨て、今囘の本題はその墓の右側面に記された「瀧野遊軒墓誌銘」です。墓誌は、もと支那の傳統にて形式あり、古代より甚だ多く、その文を名家に依賴するものは唐代より盛んになったと云われています。

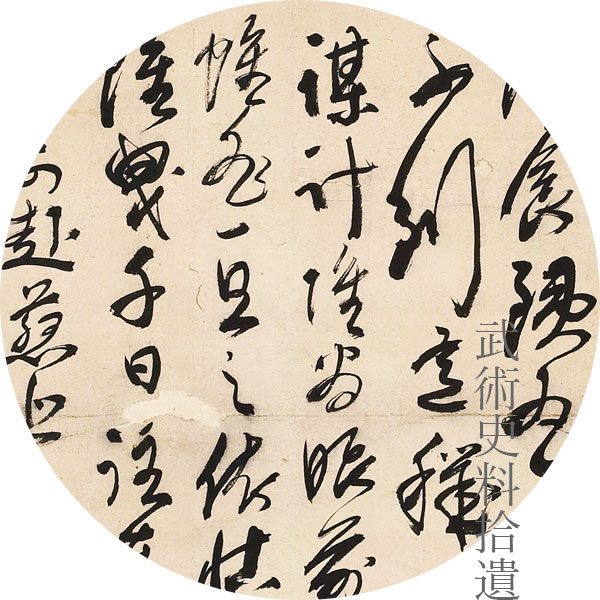

柔の剛を制するは天理令然なり、兵に柔術有れば能く驍勇を挫く

柔が剛を制するのは、天の理がそうさせる。ゆえに、一兵卒といえども柔術が有れば驍勇の者さえ挫くことができる。

其の業に粹なる者は先つ福野氏有り、これを起倒流と謂ふ

その業(柔術)を極めた者に先づ福野氏有り、これを起倒流と謂う。

福野は三浦氏・茨木氏に傳ふ、茨木は寺田氏に傳ふ、寺田は其の子正重に傳ふ、正重は吉村扶壽に傳ふ、扶壽は堀田賴庸に傳ふ、賴庸は瀧野擧嶢に傳ふ

福野は三浦氏・茨木氏に傳え、茨木は寺田氏に傳え、寺田はその子正重に傳え、正重は吉村扶壽に傳え、扶壽は堀田賴庸に傳え、賴庸は瀧野擧嶢に傳えた。

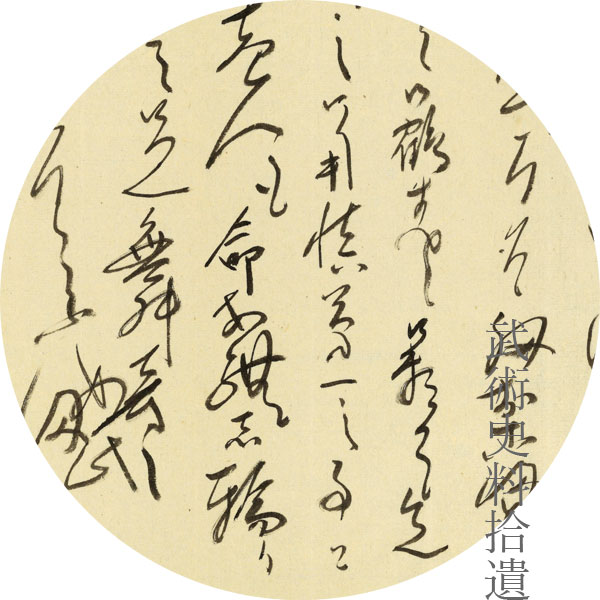

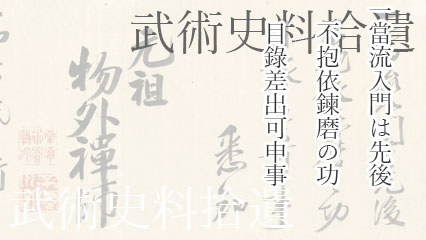

擧嶢は西京の人、自ら遊軒と號す、西京に浪華に其の術大ひに行はる、後來東都に弟子增〃多く其の門に登る者蓋し三千餘

瀧野擧嶢は西京の人、自ら遊軒と號した。西京に浪華にその術は大いに行はれた。後來東都に行き弟子增々多くなり、その門に入るものは三千餘を數えるだろう。

寳曆壬午疾を以て卒す、春秋六十八、下谷金峯山全得寺に葬る、東都門人等寘墓に刻銘し、以て碩恩に酬んと欲す

寳曆壬午の年、疾(やま)いによって卒する。この時六十八、下谷金峯山全得寺に葬る。東都の門人たちは、寘墓にその事績を刻み、以て師の碩恩に酬いようと考えた。

其の余に親しき者、これに勤めんことを乞ひ銘と爲す、銘に曰く、「術は無住に到り、鬼神も圖り難く 瞻れば前にあり忽ち後ろにあり 或は有或は無 瀧野の兵に於けるや 能く其の途に入る 三千の弟子 傳へて器は朽ちす」と

その中に余(私)に親しき者がいて、その銘文を考えてほしいと乞うので出來た銘文はこの通り。「術というものは無住に到れば、鬼神も圖(はか)り難く、瞻(み)れば前にあり忽ち後ろにあり、自由自在、或いは有、或いは無、捉えることなど出来ない、瀧野遊軒の兵術に於けるや、能くその域に達している、その兵術は三千の弟子が傳えて朽ちることはない」

寳曆癸未夏五、賜紫沙門濟松寺大鼎志(しる)す

寳曆癸未は、寳曆十三年。碑文の原文を書いたものは、濟松寺九世住職大鼎禪圭。

註 太字:譯文 赤字:解說

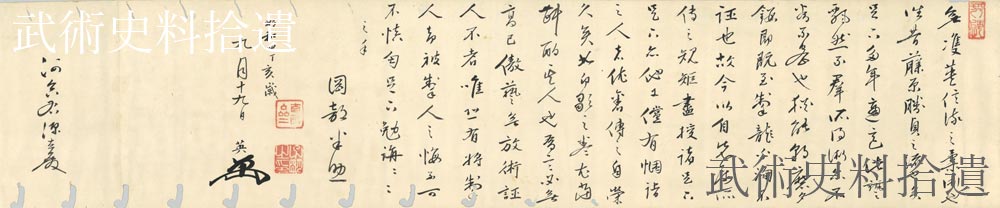

久しぶりの投稿です。

今囘は、柔術史を語る上で缺くことのできない起倒流、その瀧野遊軒に關する古文書を取り上げました。

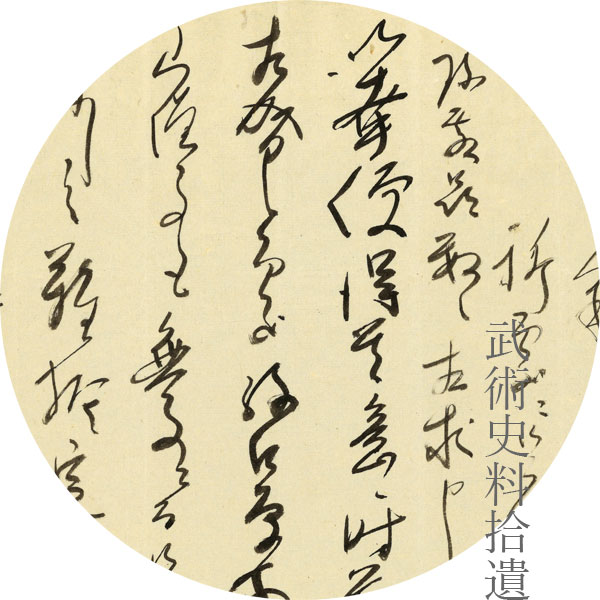

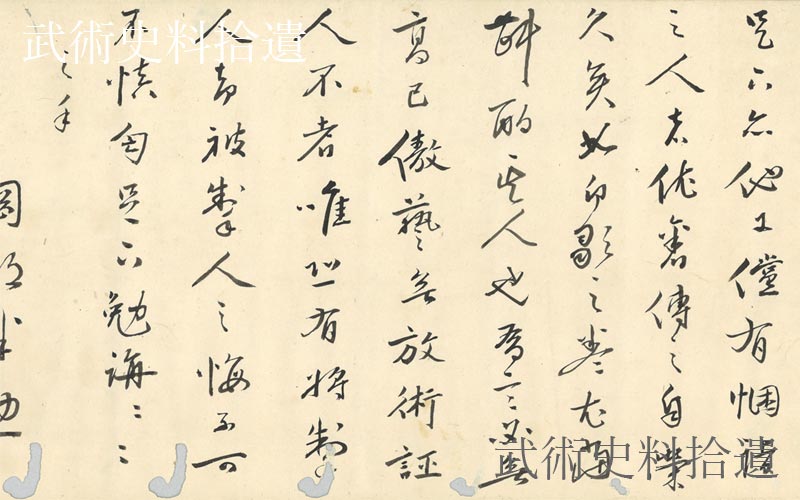

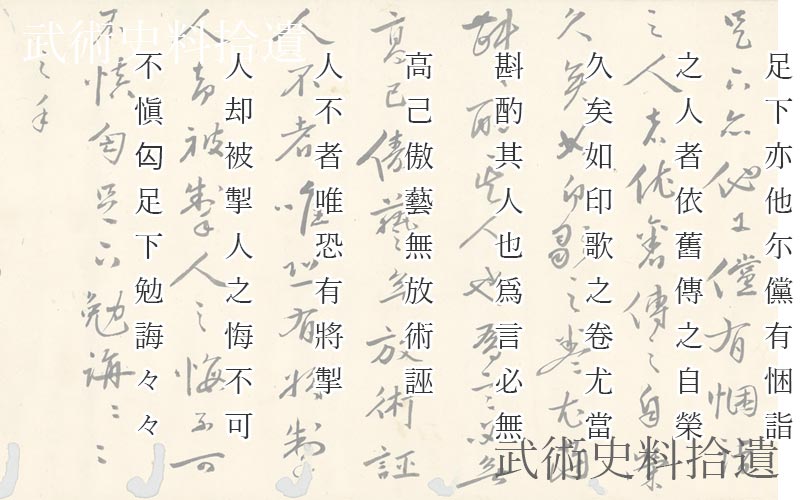

墓誌そのものに何か新奇なことが書かれているわけではありません。しかし、瀧野の門人であった藤堂安貞が墓前において、暫しの間師に思いを馳せ、墓を寫し取った旨が記錄されており、今日においてもその樣子を思い浮かべることができます。

「若葉の木のもとにしはらく靜坐すれど音もなく香もなし」と、墓前に坐す藤堂安貞。そして、一句「ほとゝきす來て一聲ほとゝきす」。

この墓について詳らかにしたものを他に見なかったことから、拙いながらも敢えてこれを記事にした意圖を察してください。

令和六年三月十日 因陽隱士著

參考史料 『瀧野遊軒先生墳墓圖』筆者藏