流祖中山吉成の行跡-はじめに

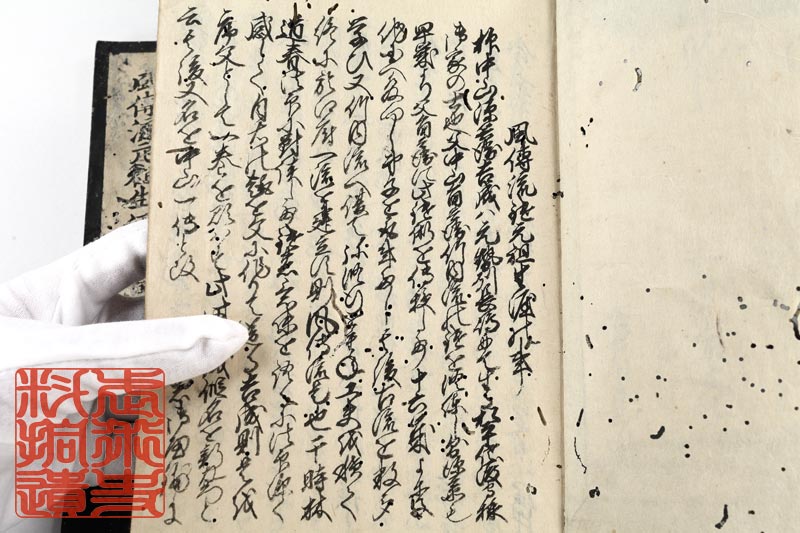

これまでに幾度も取り上げた『風傳流元祖生涯之書』*1に基づき、その他の史料・資料をもって補足し中山吉成生涯の行跡をこゝにまとめる。

『風傳流元祖生涯之書』は、中山吉成の高弟菅沼政辰の著書。流祖中山吉成の行跡を記したもので、後世の失傳に備え、菅沼政辰の最晩年に執筆された*1。

その特徴として、基本は編年体でありながら、それぞれの出来事は年代を明示せず、また所々に著者菅沼政辰自身の行跡も入るため、史料の正確性において少なからず弱い点がある。たゞこれほどに中山吉成の行跡を伝えた史料は他に見当らず、行跡を知る上で貴重な情報であることは言うまでもない。

1・・・同書中に「つらゝゝ考ふに、元祖風傳流を建立せられしより以来、今漸九十年に近し」との述懐があることから、菅沼政辰隠居後、最晩年の執筆と見られる。

中山吉成誕生 幼名不詳 1歳 元和七年

A1「中山源兵衛吉成は元勢州長嶋にて生る。松平佐渡守様御家の士也」<風傳流元祖生涯之書>

・・・中山吉成出生地は、「風傳流の流祖中山吉成について考える-2」において述べたように、矛盾が生じる。よって、推論のごとく「松平佐渡守様」の伊勢長島藩転封以前に遡って、中山吉成の本来の出生の地は仮に「美濃国大垣」とする。

A2「[中山]源兵衛は二男故に其身を心に任せ諸国へ發して一流の鑓を廣められたり」<風傳流元祖生涯之書>

中山吉成 ~28歳 元和~慶安元年

B1「父中山角兵衛竹内流の鑓を修練し、則源兵衛も早歳より父角兵衛に此鑓術を傳授して、十六歳より他国へ發向し弟子を取事多し」<風傳流元祖生涯之書>

・・・中山吉成は、若年の頃より父中山家吉に師事して竹内流の鑓術を修行する。そして、十六歳のとき独立し、諸国を遍歴して修行を重ねつゝ、弟子を取った。

中山吉成 29歳~30代 慶安二年~明暦

C1「古流を数多ひ又竹内流へ復て弥修行を重て工夫を積て、終に於江府一流を建立す。則風傳流是也」<風傳流元祖生涯之書>

・・・竹内流を研鑽し古流を取り入れ、風傳流を建立する。風傳流を建立した正確な年代は伝えられていない。

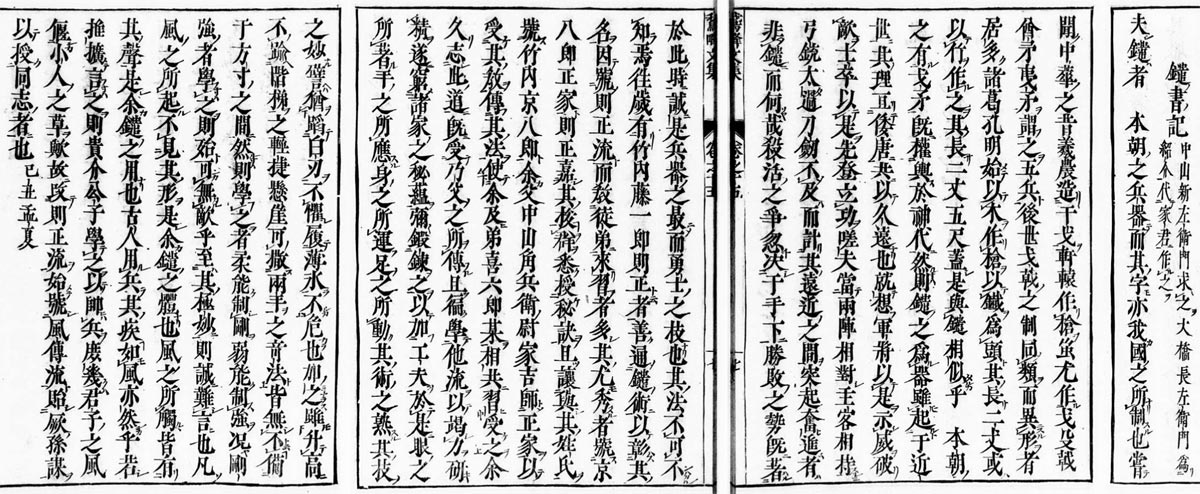

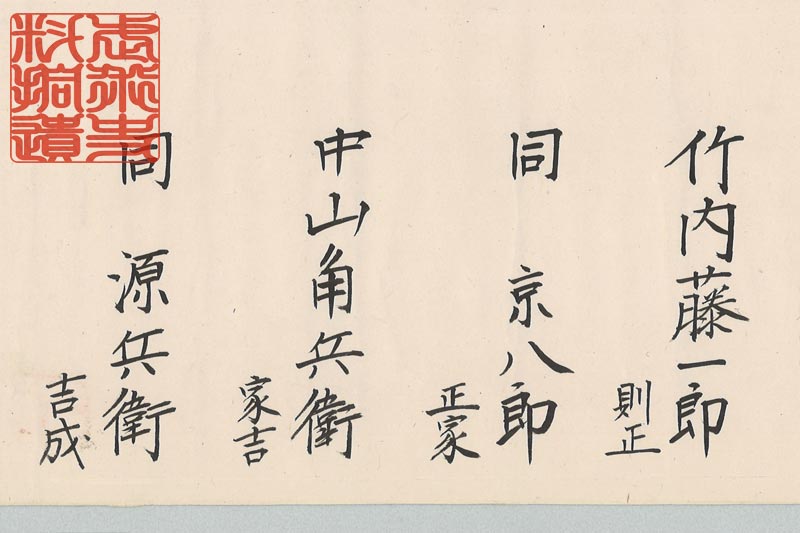

C2「林道春法印に對談して鑓の意味を語るに、法印深く感して自右の趣を文に作りて送る。吉成則是を序文として一巻を顕はす」<風傳流元祖生涯之書>

・・・幕府の儒官林鵞峰によって撰文された「鑓書記」。これを風傳流の基礎伝書、免許六巻の中の一巻に取り入れた。「鑓書記」の撰文は、慶安二年。則ち、この年を風傳流の成立と考えるのが妥当か。

C3「此時吉成假名を新左衛門と云。其後又名を中山一傳と改」<風傳流元祖生涯之書>

・・・「一傳」に改名後、中山吉成の弟が「新左衛門」の称を継いだ。

C4「館様の御屋鋪に居なから、鑓の弟子を取の初に酒井雅楽頭様御家中の士濱嶋加右衛門と云者、是風傳流に改て弟子を取の初の弟子也」<風傳流元祖生涯之書>

・・・「館様の御屋鋪に居なから」とあるのみにもかゝわらず、『明石名勝古事談』には「徳川綱吉(後の将軍)の館に居り」と記されている。単に「館様」という語から拡大解釈したものか、明らかでない。

C5「中持市郎左衛門と云人有、是は管鑓の上手といひて此弟子も多く稽古甚有しに、右市郎左衛門が弟子と又一傳の弟子の内にも互に鑓の咄雑談し、又外にもいひ傳る人有て、市郎左衛門と一傳と勝負仕合を望む人多く、既に一傳も仕合をすへき心に決したるに...則四本迄仕合、四本共に一傳突勝れたり。則其鑓の業切組くきりを我らに語られたり。其勝負仕廻て一傳は早速其場を立、十郎兵衛ともに足早に帰りしに」<風傳流元祖生涯之書>

・・・江戸で風傳流中山吉成の名が知られたのは、おそらくこの中持市郎左衛門との仕合によるところが大きいと考えられる。

C6「猶一傳弟子益多くして国々へ風傳流を廣めたると也。勿論其内諸大名衆にも御歴々の方、又御旗本衆にも弟子多く有」<風傳流元祖生涯之書>

・・・中持市郎左衛門との仕合後、大名衆・旗本衆の弟子も多くなったと。

中山吉成 40歳前後 美濃~彦根滞在 明暦~万治

D1「[中山]一傳名を中山源右衛門と改め、江府を出て濃州へ立寄、又江州彦根の御家中には縁家の人も有故に、則立寄滞留せられしに」<風傳流元祖生涯之書>

・・・濃州へ立ち寄ったのは、やはり出身地ゆえか?

D2「[彦根]御家中にて歴々共に鑓の弟子多く付て、稽古はけみたり」<風傳流元祖生涯之書>

D3「彦根の御家中は一圓に風傳流を予か廣めたり」

・・・追々、彦根家中に風傳流が普及し、中山吉成をして「御家中は一圓に風傳流を予か廣めたり」と言わしめるほど隆盛を誇る。先の江戸滞在のとき既に彦根藩士に指南していた。

D4「後に彦根の御家中一圓に風傳流の鑓となりたるにも流儀の勢ひ有」<風傳流元祖生涯之書>

・・・彦根家中の数多の弟子の内、最も風傳流を極められた人は八田左近右衛門と云い、「御家中にては此人に風傳流の突味を残さす傳へられたり」と。後ち浪人して越前福井藩へ行き、同地で病死する。

D5「十一ヶ所の鑓小屋は、[中山]源右衛門直弟の内にて、免許を得たる者共面々の屋鋪の内に鑓小屋を立て、手寄々々に弟子を取事十一ヶ所也。此故に御大家也といへ共、風傳流みち渡りて、此御家中には諸士多く鑓術を心得たる故に、掃部様御槍先強しと見へたり」<風傳流元祖生涯之書>

D6「其比元祖も浪人故に、播州尼崎の御城主其比は青山大膳様の御家中へ行れたるに」<風傳流元祖生涯之書>

・・・尼崎藩武藝奉行役 本庄九左衛門と内談して、浪人中の元彦根藩士三浦三郎左衛門の仕官をまとめようと画策するも、本人の拒絶によって破談となる。三浦三郎左衛門は、元宝蔵院流の遣い手で、中山吉成に師事して後ちに印可を傳授された。

中山源右衛門 40代 大野藩士~浪人 寛文

E1「元祖[中山]源右衛門は越前大野へゆかれしに、其比大野の御城主松平但馬守[忠良]様の御家へ源右衛門を被召抱知行弐百石被下、鑓は申立すして外様組に出る」<風傳流元祖生涯之書>

E2「元祖[中山]源右衛門後に但馬守様軍使役被仰付て勤む」<風傳流元祖生涯之書>

「[松平忠良の]御意有しは、「[中山]源右衛門其方は鑓を一流心得たると聞、鑓には入道具有に入身に鑓有ると心得たるか?又は素鑓に勝の有と心得たるか?」と御尋有しに、源右衛門御返答申上るは、「入身には損多く御座候て。素鑓に徳多く御座候。此故に私儀素鑓の一流を仕候」と申上る」<風傳流元祖生涯之書>

・・・「鑓は申立すして」仕官した中山吉成であったが、やはり殿様の耳に入ったようで、御目見のときに質問され、その後立合の運びとなった。殿様は木下淡路守に師事した鑓の遣い手、これに対し中山吉成は要望によって長刀の入身をなし、二度とも入身勝となる。結果、「其方は聞及びしよりは名人也。骨折たり。帰りて休めよと御意有」と。

E3「其後但馬守[松平忠良]様御家の老中丹羽彦左衛門[好覩]娘を御意を添られて、則源右衛門妻女とす。此後に男子三人女子弐人生る」<風傳流元祖生涯之書>

・・・中山吉成の子たちは、いずれも凡庸な性質で、それについて菅沼政辰は「元祖[中山]源兵衛程の人も不幸にて、子の縁うすき事、門弟等迄もくゆる処也。右のことく元祖子孫の趣迄を知らせん為に、吉凶の事ともに過もなく、勿論残さす全ふ記し置なり」と各人の消息の締めくゝりに述べている。

E4「[中山]源兵衛は其後又所存有て但馬守[松平忠良]様へ御暇を願上首尾能御暇被下二度浪人して又江戸へ出て鑓の弟子多く取られたり」<風傳流元祖生涯之書>

・・・菅沼政辰の記述によれば、中山吉成が官を辞して浪人の身となるのは、流儀を弘めるためであったと云う。