中山吉成 年不詳

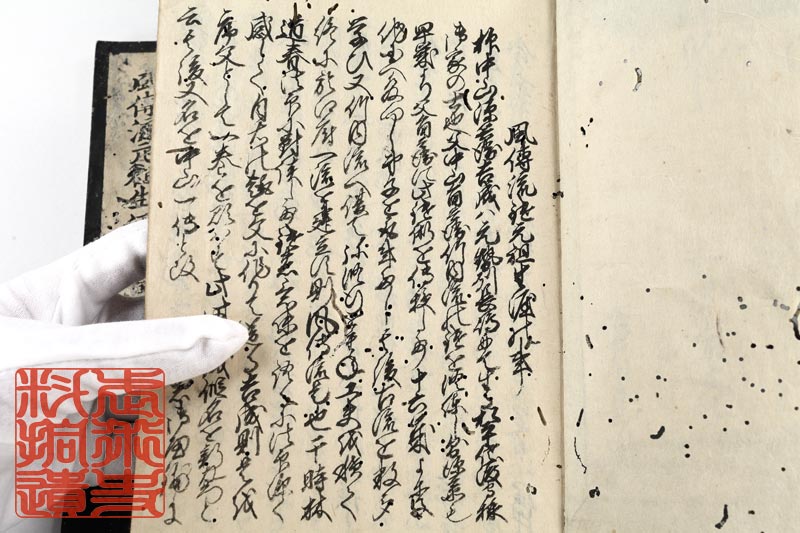

K1「一傳[中山吉成]は又鑓の外に念流の釼術を深く修行して、下手の打太刀は無刀にても取られたる上手なりといへ共、鑓は自己に立られたる風傳流なるに況や戦場にて鑓は別て諸士の武功を達器なる故に、望にまかせて是を廣くとり、又太刀術も弟子望み多しといへ共、是は断てあへて取合れす」<風傳流元祖生涯之書>

・・・鑓術のみならず、釼術も相当な遣い手だった様子を伝えている。念流は、友松偽庵が彦根藩士であったことから、同藩において盛んに行われていた釼術の流派。無関係ではないかもしれない。

K2「玄関の内の連子まとにすかしの有る紙を張り置て、折ふし此すかしより見られたるを門弟は知らさる也。如此免許の鑓におしへすして免許せられたる事には皆人不審なしたる事也。是にはふかき事有。其免許を得たる人の鑓を遣ふを見ては皆人不審をはれたり」<風傳流元祖生涯之書>

・・・ちょっと面白い話。中山吉成は、こっそりと門弟の技倆を見て、その技倆有りと見れば免許を与えた。周囲の門弟たちは不審に思うが、その技倆を見て納得したという。

K3「自然まれに元祖竹刀を持れて門弟の内を相手にしてからし物の業遣ひて見せられたるに其業のさへたる事其内に程をよくしてかね合をたかへす拍子の自由を遣はれし事勿論強柔の位過所及なく全躰の業うつくしくてさとく見へたり...幾度も右のことく拍子をたかへす遣ひて見せられたり。門弟真似て仕習ふに及はすして感したる事多し」<風傳流元祖生涯之書>

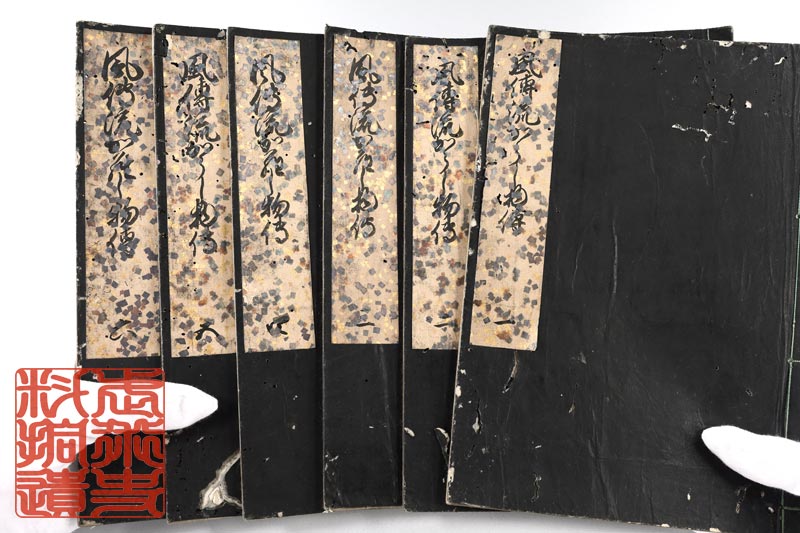

・・・「からし物の業」は、別に『風傳流からし物傳』と題する六冊が著されていることからして、風傳流にとって重要な技の仕組であったらしい。同流にとって重要な仕組であったが、この仕組の道理は難しく、菅沼政辰が見る限り、真に遣える者は少なかったという。晩年には、間違った形で遣われるようになっていたようで、おそらく、早々に本来の道理は失われたと思われる。

K4「元祖[中山吉成]の遺言よく残されし鑓屋田中喜左衛門に被申付たる鑓也。此鑓の柄天草の樫也。二十角にけつり惣鑓の形は外に道具の書と題したる内に記したることく也。身は両しのぎ長さ三寸五分也。是元祖吟味の上に長さ三寸と申付られたるに、鍛冶あやまりて三寸五分に出来たるに突ぬけ共に勝れたる故元祖五分長きをかまはすして其侭用ひられたり」<風傳流元祖生涯之書>

・・・中山吉成の持鎗は、遺言によって月正寺に預けられた。その鑓について語られている。入念に吟味して鑓の身の長さ三寸と指定したにもかゝわらず、鍛冶が誤って三寸五分に作ってしまう、それでも中山吉成はそのまゝ用いたというから、昔の大らかな風情を感じさせる。

風傳流の鑓については、別に『風傳流素鑓真剱之形』という伝書が有って、流儀の指定する寸法というものがある。とはいえ、弟子の中には敢えて身の長さを「壱寸八分」に作るものも現れる。中山吉成は実見して「此通にて御用ひ候へ」と許したというから、何か目論見があってのことであれば、寸法の加減は許容されていた様子。

おまけ

中山吉成の実名は、「吉成」として知られている。

それは、ほとんどの伝書には系譜に「吉成」と記すし、種々の書籍にも「吉成」とのみ記されているから、当然といえば当然。

ところが、この頃所蔵の風傳流の伝書を見ていると、二つの発見があった。

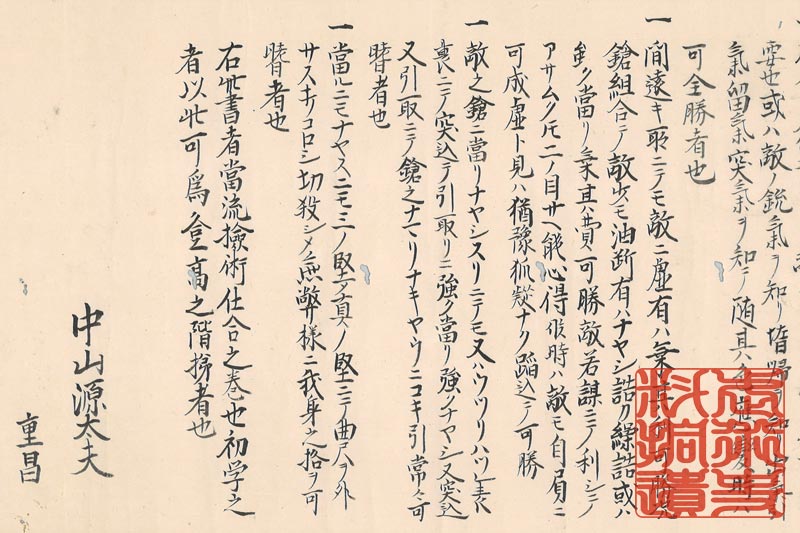

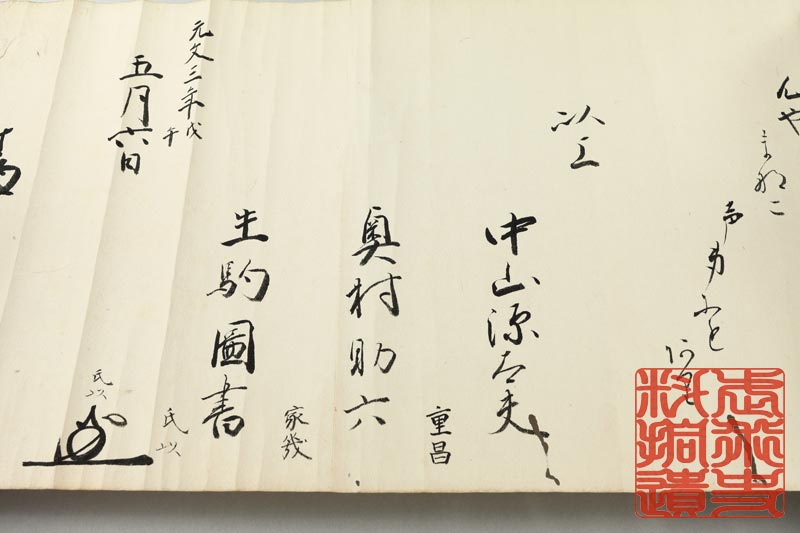

「中山源大夫重昌」と書かれている。

「重昌」という実名は一時的に用いられたものか、「吉成」と改名する以前の実名なのか、定かではないが、たしかに実名「重昌」の時期があったと分る。