中山吉成 ~60歳 大垣藩士~赤坂 寛文~延宝八年

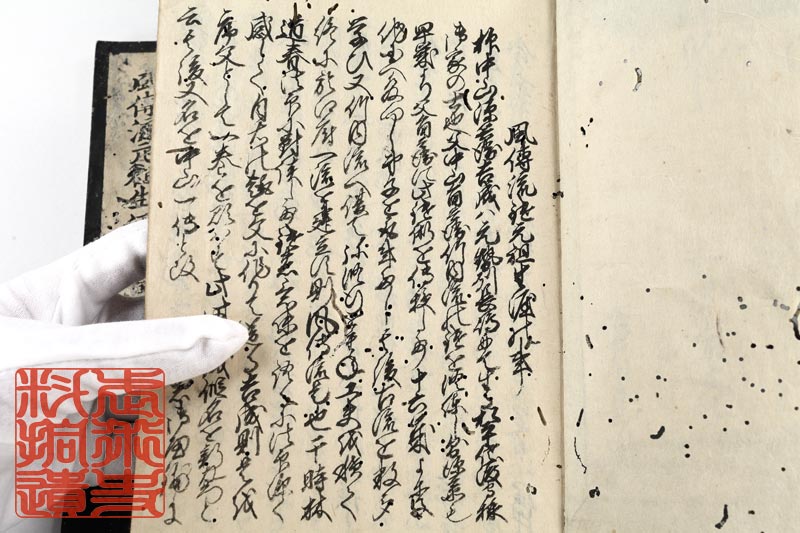

F1「元祖[中山吉成]は其後加藤内蔵助様の御取斗ひにて濃州大垣の御城主戸田采女正氏信公へ被召抱たり。知行弐百五拾石被下、鑓は申立すして外様組に出る...此時は又元祖名を中山源兵衛と改む」<風傳流元祖生涯之書>

F2「[戸田]氏信公へ[中山]源兵衛身上相済たるには子細有。是は右内蔵助様兼て源兵衛を御懇意に思召て、則采女[戸田氏信]様へ御参會被仰しは、則御望の通[中山]源兵衛に知行三百石申付て可召抱と被仰て[加藤]内蔵助様御満足被成」<風傳流元祖生涯之書>

・・・加藤内蔵助の仲介によって知行三百石を以て召し抱えられるはずが、知行二百五十石になった子細について語られる。その内容は省くとして、結局「間もなく濃州大垣へ[中山]源兵衛妻子共に引越て勤めたり」と落ち着く。

F3「[中山]源兵衛は只風傳流の鑓を廣くする事をたのしまれて、此御家[戸田家]てにも三四年、又七八年の内には鑓免許の弟子も出来て所々国へも風傳流を廣めたる事有」<風傳流元祖生涯之書>

・・・大垣戸田家に召し抱えられた年代は定かでないものゝ、少なくとも七八年以上は同家に仕えていた。

F4「大垣に勤られし時、『中書』といふ一冊を編て我々に渡されたる時」<風傳流元祖生涯之書>

・・・風傳流の傳書『中書』が編まれたのは、この時期。

F5「[嫡子中山喜六]子細有て父子の間不和にして終に濃州大垣にて儀絶せられたり」<風傳流元祖生涯之書>

・・・中山父子の仲は険悪であり、中山吉成末期に及び、親類縁家の者が嫡子喜六の儀絶を解くよう頼んだが、中山の姓を名乗ることを許すのみだった。結局、嫡子中山喜六は浪人のまゝ江戸で病死する。

F6「[三男中山弥左衛門]鑓術も濃州大垣にての修行にて免許の位に仕給て」<風傳流元祖生涯之書>

F7「[竹中]助大夫は某[菅沼政辰]か父故に元祖も兼て互に書通して出合ん事を念し、ある時元祖[中山]源兵衛思ひ立れ某[菅沼政辰]共に種々もてなし、則躮竹中弥左衛門も初て元祖へ對面す...某[菅沼政辰]も同道して大垣へ帰られたり」<風傳流元祖生涯之書>

・・・元祖が不破郡岩手の竹中家を訪問したときの話。これは「風傳流の流祖中山吉成について考える-4」の「おまけ-竹中左京様」で触れた通り。

F8「[菅沼政辰]大垣にて暇を取たる比は菅沼与市と改めて大垣へも出入せしに、元祖[中山]源兵衛某[菅沼政辰]へ指圖せられしは、「彦根の御家中は一圓に風傳流を予か廣めたり。又津の御家中へは風傳流渡らず。是又御先手の御家なれは風傳流になしたく、幸に某[菅沼政辰]暇の身に成たる間、津へ参る様に」と被申て」<風傳流元祖生涯之書>

・・・一足先に戸田家を辞していた菅沼政辰、師中山吉成より勢州津藩に風傳流を弘めるよう依頼される。当時、菅沼政辰の年齢は二十代半ばから後半。既に中山吉成の信任厚い。

F9「左門[戸田氏西]様御家督被成三四年段々御勝手御不如意に付、御公儀をへられて御家中の諸士大勢御勘略の御暇出さるゝに面々の組頭より御意の趣を一札宛に記し是を渡し面々請取て浪人す...右の通の一札を請取て何れも大垣を出るに元祖[中山吉成]も右の内にて御暇被下、則与頭戸田権兵衛より右のことくの一札を取て浪人す。右大勢御暇被下候事」<風傳流元祖生涯之書>

・・・風傳流の流祖中山吉成について考える-3において触れたように、延宝の大暇によって暇を出された話。家督を継いで三四年経ったころから藩財政が悪化し、延宝八年、大規模な解雇につながった様子を伝えている。

当時の組頭戸田権兵衛は、八百五十石戸田芳雄が該当する。

F10「其比某[菅沼政辰]桑名に居て右の沙汰を聞、元祖の事無覚束思ひ、即刻發足し夜通しに大垣へ行翌朝五つ時に直に元祖[中山]源兵衛宅へ見廻しに、はや元祖は屋鋪をあけ御城下より一里半北に「赤坂」と云所に仁科才兵衛と云人の方迄先程行かれたるよし」<風傳流元祖生涯之書>

・・・中山吉成が浪人したという話を聞きつけた菅沼政辰は、急遽桑名から大垣へ急行し、中山吉成の無事を確かめた。

中山吉成 61歳 垂井滞在 天和元年

G1「其後同国の内往還に「たる井の宿」のうら静なる所に先年岡田将監殿といひし御役人の居られし明屋敷の有を元祖買とゝのへられ暫住居せられたるに」<風傳流元祖生涯之書>

G2「諸国より鑓の門弟等も多く見廻ふ」<風傳流元祖生涯之書>

・・・中山吉成は、一先ず「たる井」の地に腰を落ち着け、諸国の門弟に風傳流を指南していた。

G3「某[菅沼政辰]も又桑名より見廻たるに兼て拵へ置れて風傳流の印可の二巻此時某[菅沼政辰]へくれられたり」<風傳流元祖生涯之書>

・・・おそらく、この時期に風傳流の印可二巻が成立したのではないかと。

中山吉成 62~64歳 明石藩士 天和二年~貞享元年

H1「播州明石の御城主松平若狭守[直明]様の御家に右にも記したる元祖縁家の丹羽氏なと居る故に、ある時明石へ行れしに」<風傳流元祖生涯之書>

・・・丹羽氏は中山吉成妻寿貞の実家。また、中山吉成の三男弥左衛門は、丹羽家の養子となり家督を継いだ。

H2「日数をへて明石へ行着れたるに間もなく若狭守[松平直明]様御家へ可被召抱由にて、此時知行三百石源兵衛へ可被下の御内意有之に...則御城の戊亥にあたる勘手新田にて十町の所を茶代として物外に被下御家中の内にて家屋敷を被下度々登城して」<風傳流元祖生涯之書>

・・・知行三百石を固辞して、勘手新田に十町の地を下された。これには理由があって、中山吉成は「知行を得て勤るには諸士の次第有て、上に立つ人多し、知行をうけす物外と成て家老中にも同位に語る事是物外長袖分の徳也。殊に年寄存生の程も知れたるに仕廻をよくして後に末弟等迄の知る所有り、物外か仕廻の程を必末々語り聞せ」と菅沼政辰に語ったという。つまり、身分によって生じる格式に煩わされたくなかったと。

なお、松平直明が明石の地に転封となったのは天和二年のこと。つまり仕官の話は天和二年頃と考えられる。

H3「[中山]源兵衛其比の名は物外といひ」<風傳流元祖生涯之書>

・・・上にいう「長袖分の徳」。

H4「戸田左門[氏西]様へ御手寄の御老中御光来の節、御咄の序に被仰しは「何として上聞に達したるか、頃日上意に左門は中山源兵衛といふ家来に暇を出し則若狭守[松平直明]召抱たるよし、若狭守は能者を召抱たる」と上意有しと御語被成たると也。是聞ゆる筋有て元祖[中山吉成]我々へも語られたり」<風傳流元祖生涯之書>

・・・どのような経緯で将軍様のお耳に入ったものかと、暇を出されて浪人となった中山吉成を松平直明が召し抱えた件について、老中から戸田氏西に語られた。

将軍に「能者」と言われことは無論名誉なことであり、中山吉成にとって嬉しくないはずがない。よって門弟たちにも語られた。

H5「貞享元甲子年七月十四日に病死せらる、行年六十四、則人丸塚の内月正寺にて葬る、則人丸塚の内月正寺にて葬る、則兼ての法名「物外獨翁居士」と号す」<風傳流元祖生涯之書>

・・・松平直明に召し抱えられて僅か二三年、流祖中山吉成はその生涯を明石の地で終えた。

中山吉成の遺言によって、持鑓は月正寺に残し置かれた。

『風傳流元祖生涯之書』の著者である菅沼政辰は、後日月正寺に参り、中山吉成の墓に参り位牌を拝し、涙ながらに香典をさゝげた。そして遺族と対談し、桑名へ帰るに「道すから力なく元祖久敷つかわれし若黨に左次兵衛といふ者元祖にはなれ美濃の内在所へ帰るを幸に召つれ唯元祖こし方の物語りせめては旅のつかれのまきれとしてすごゝゝと桑名へ帰りし也」としめくゝった。