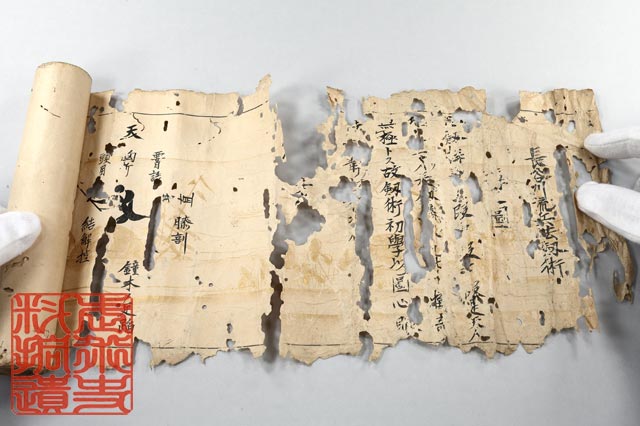

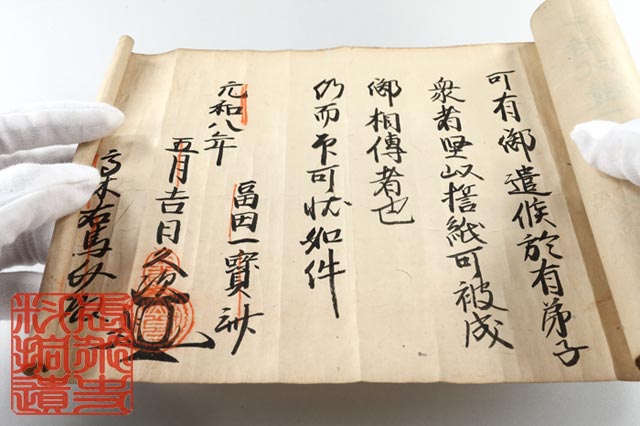

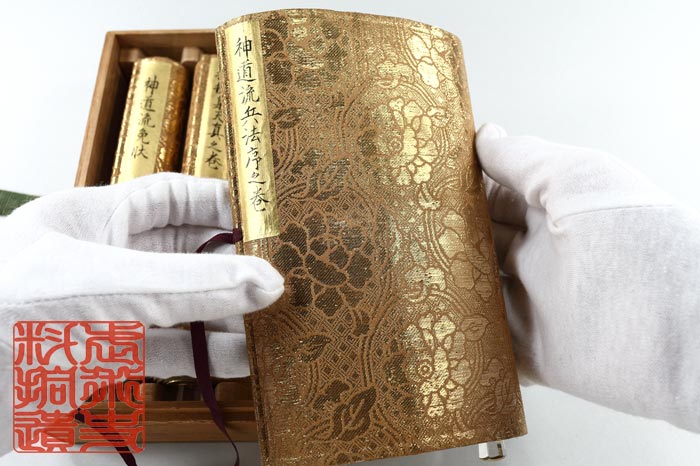

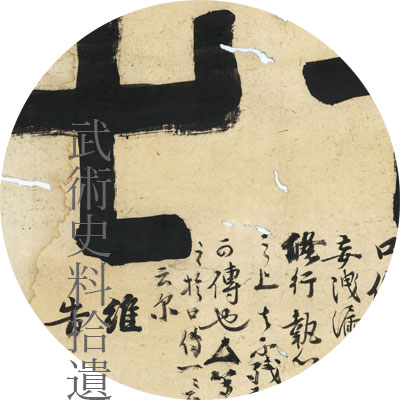

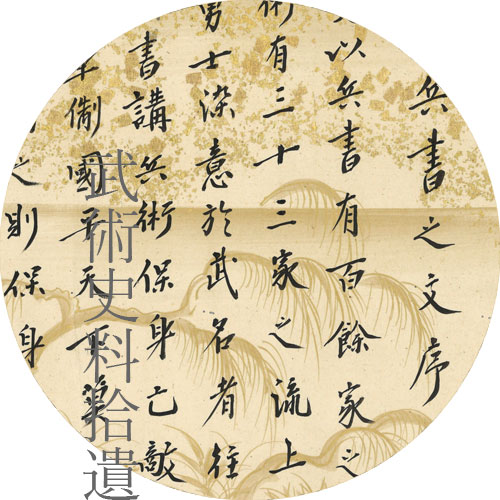

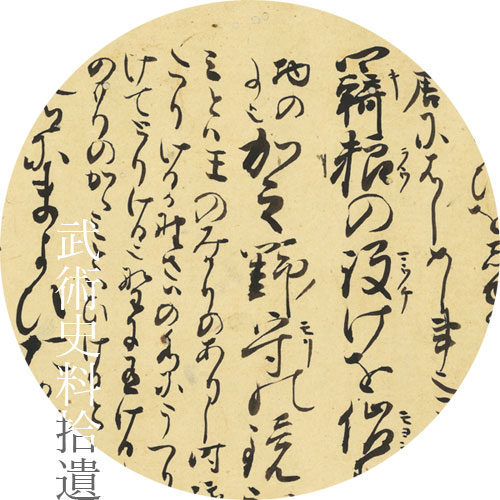

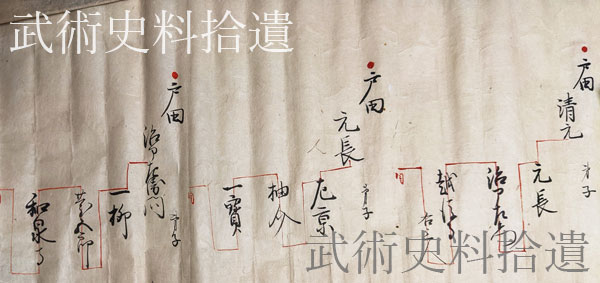

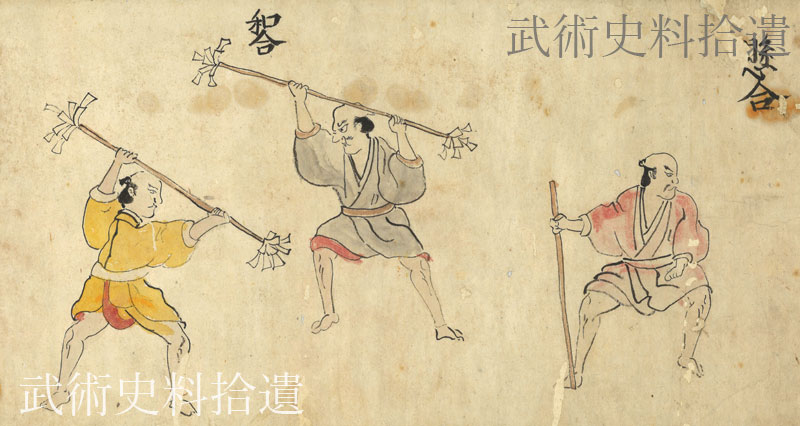

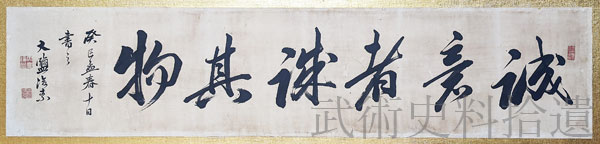

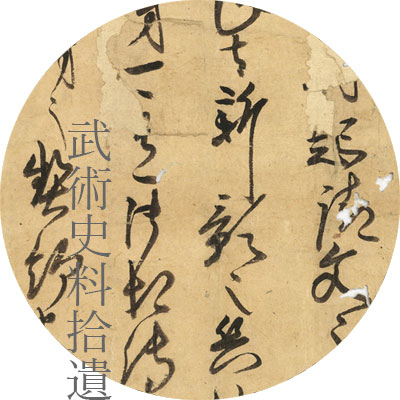

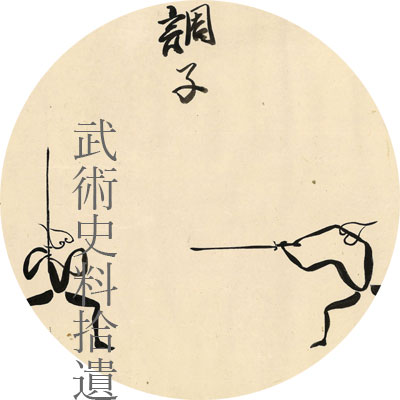

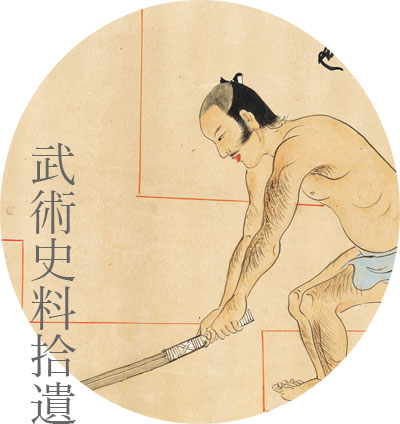

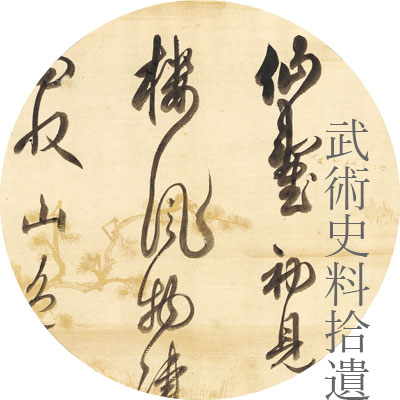

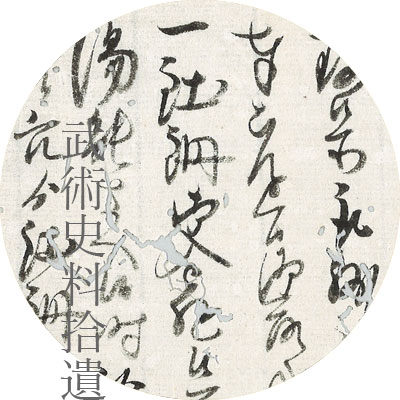

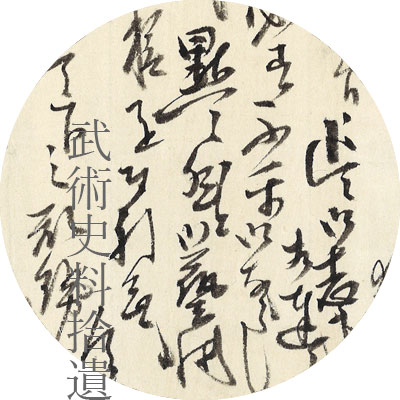

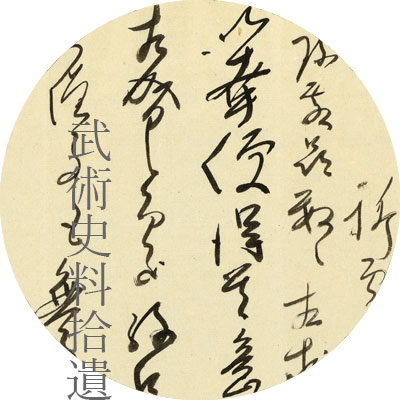

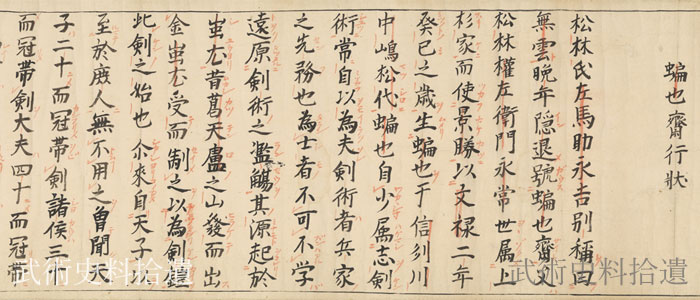

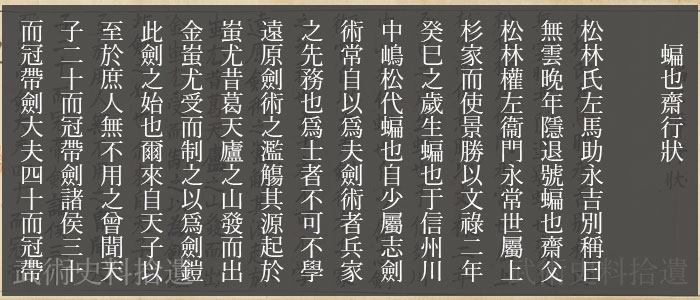

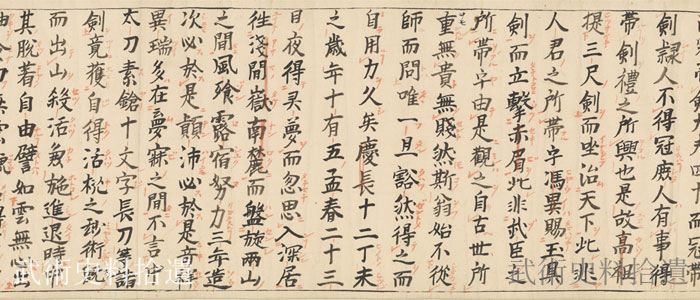

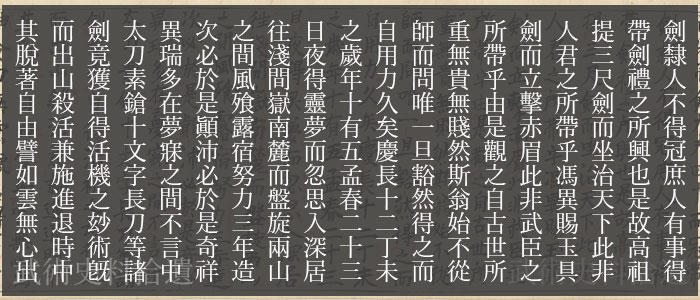

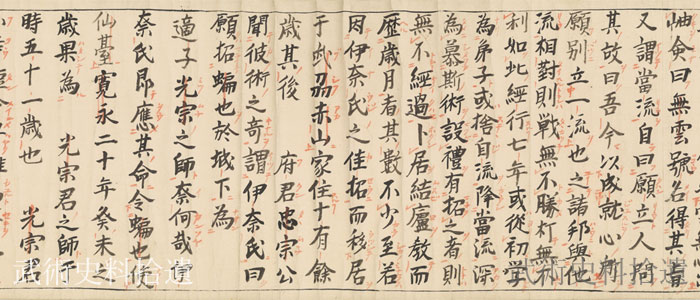

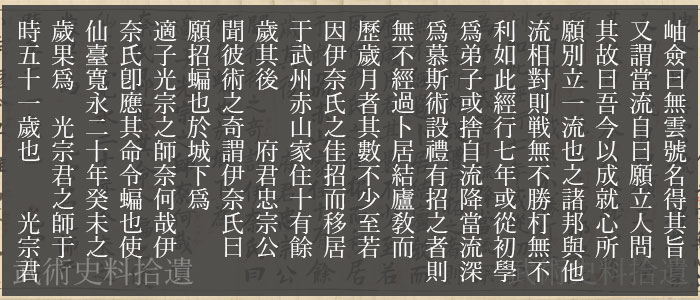

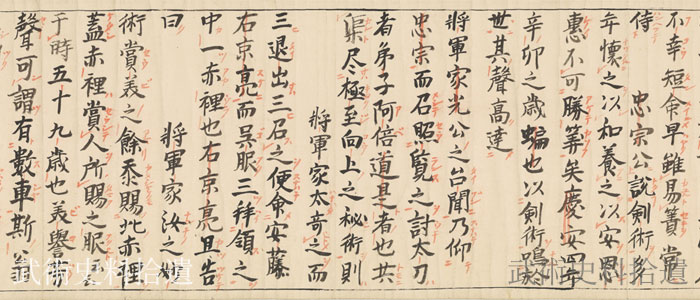

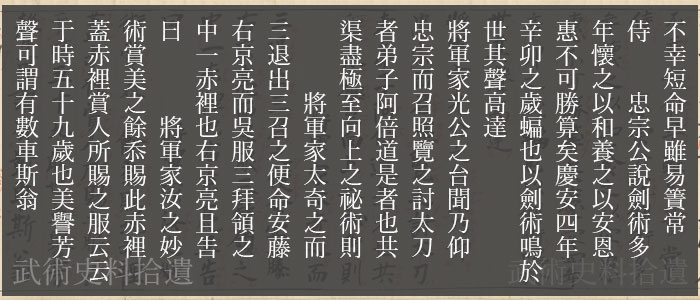

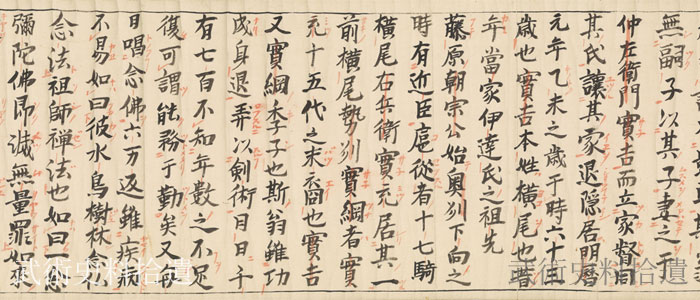

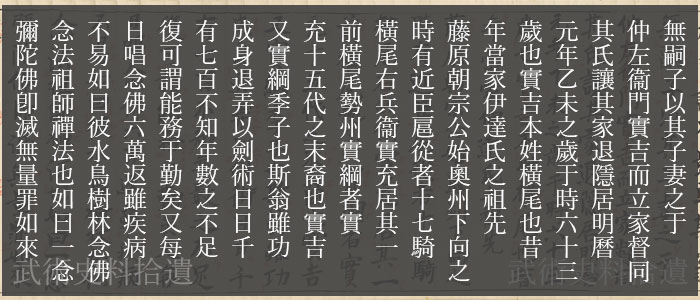

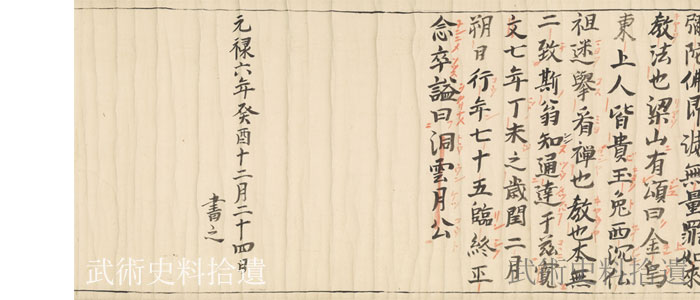

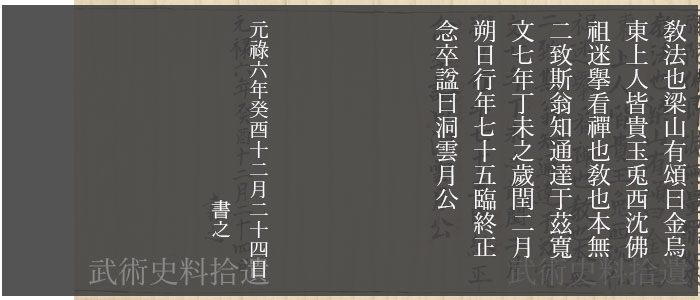

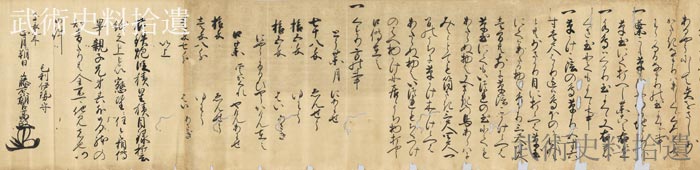

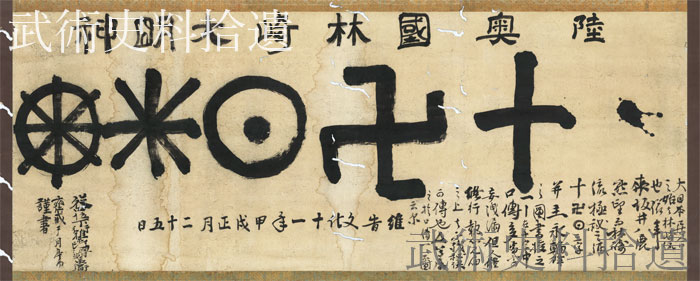

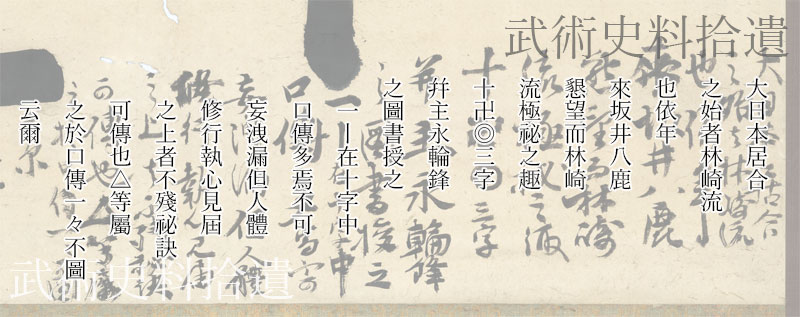

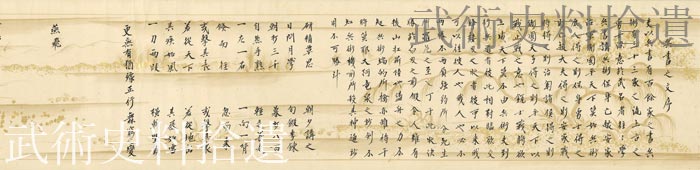

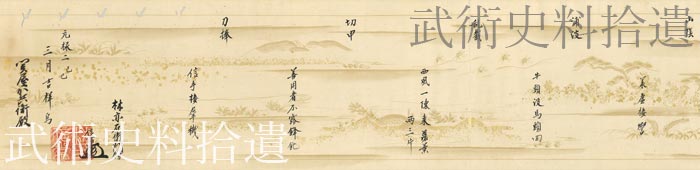

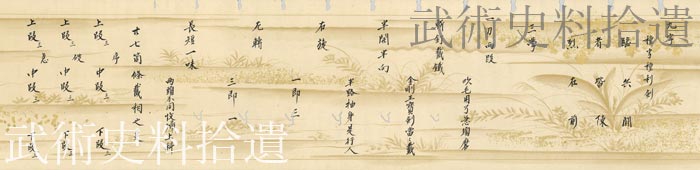

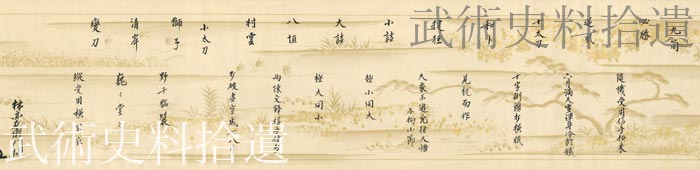

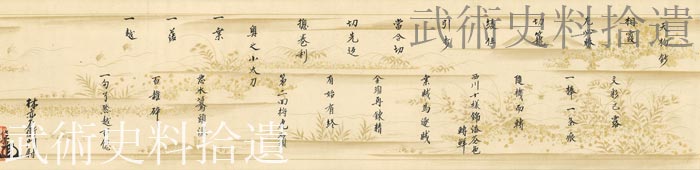

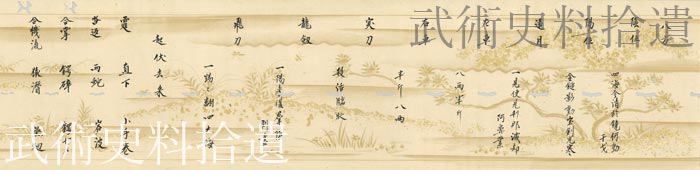

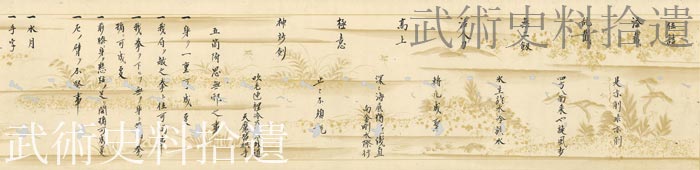

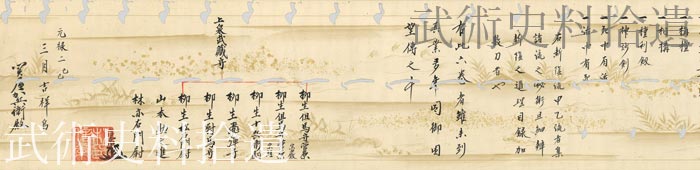

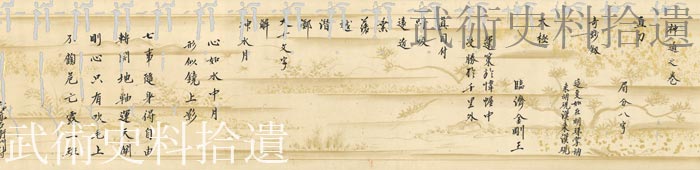

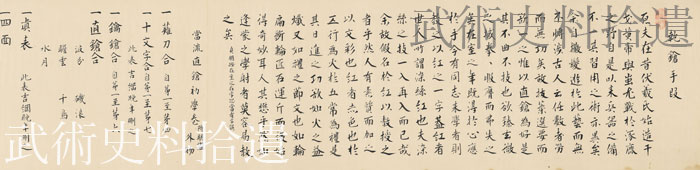

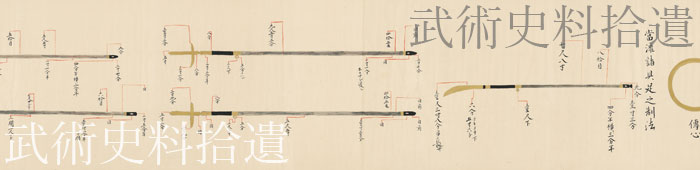

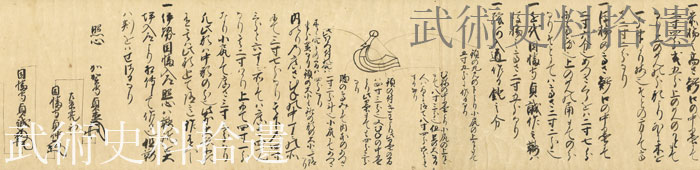

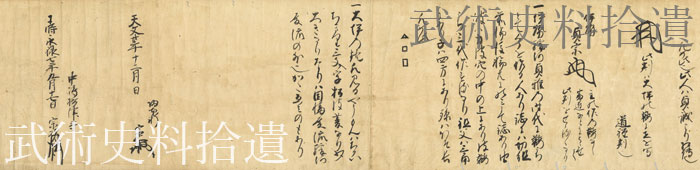

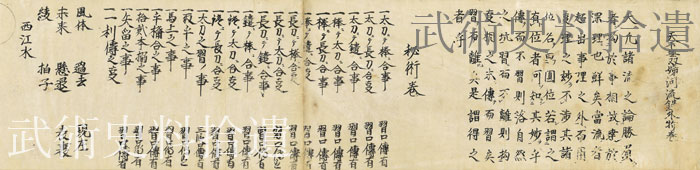

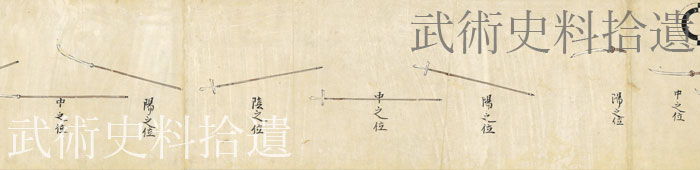

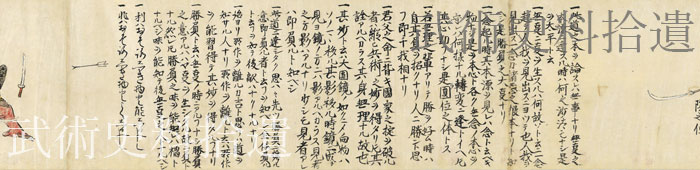

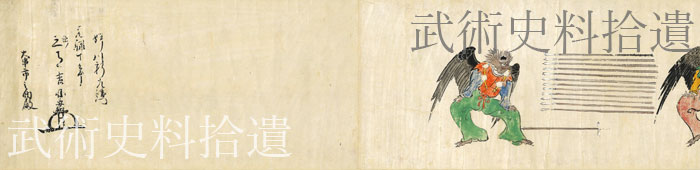

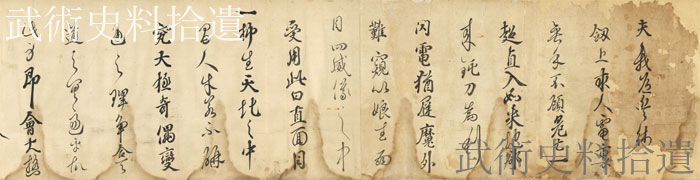

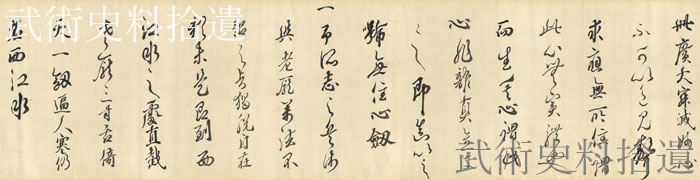

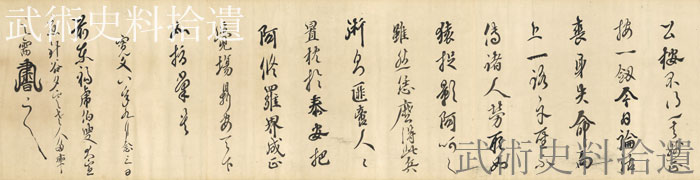

無住心劒奧義書卷 虎伯大宣筆 一卷 帋本墨書 35.4 × 1148.4 cm 江戶時代 寬文八年九月念三日 筆者藏

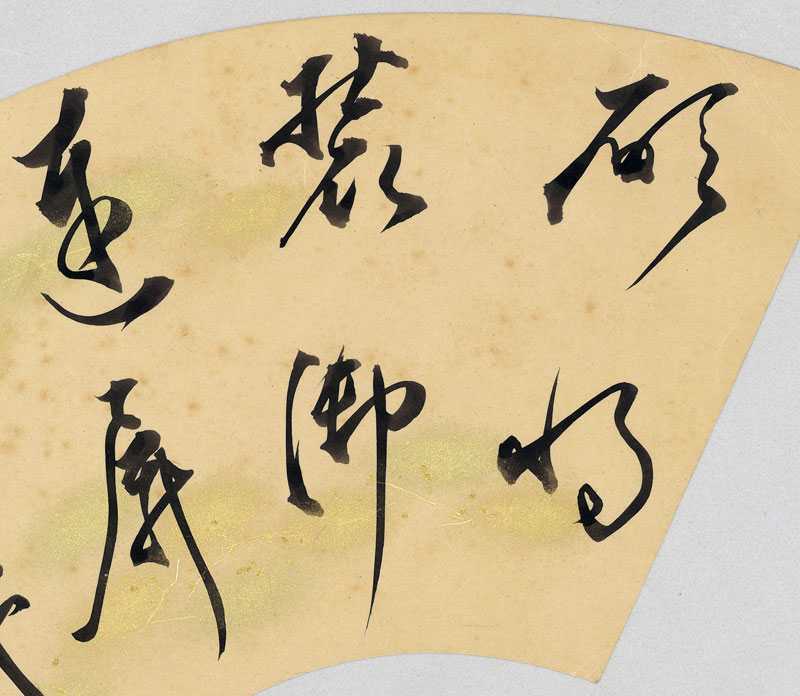

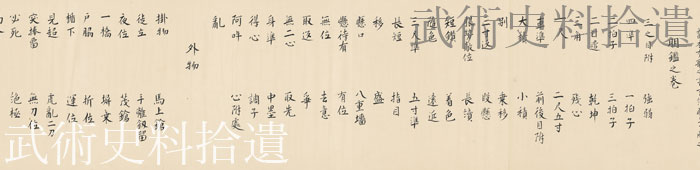

Chinese poem.

By 虎伯大宣 (1605 – 1673). Edo period, dated 寛文 8 (1668).

Hand scroll. Ink on paper. 35.4 × 1148.4 cm. Private collection.

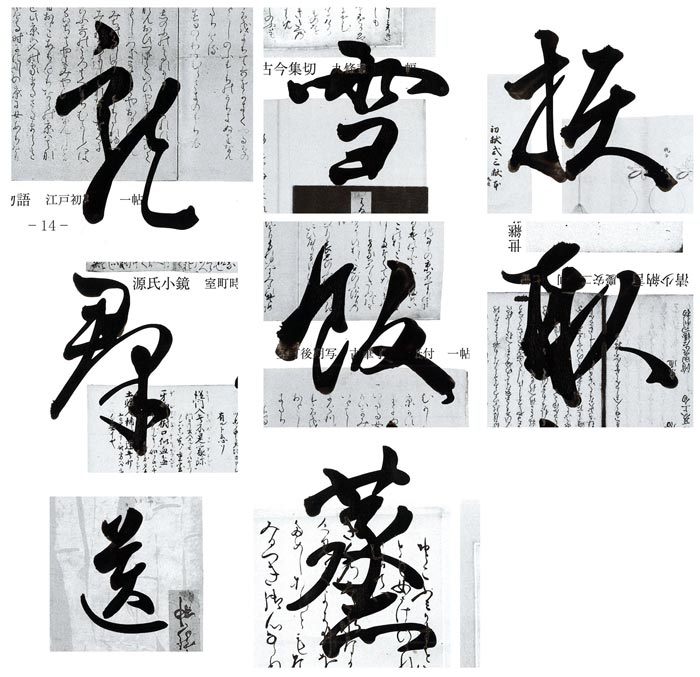

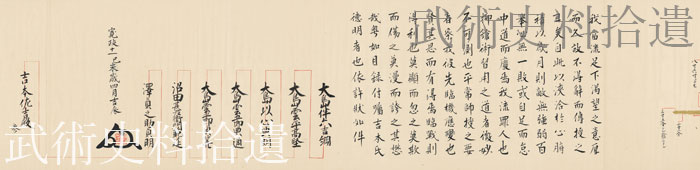

針谷夕雲の多年の需めに應じて揮毫された一卷。特徴的筆致は、弘法大師空海に傾倒した様子を窺わせる。

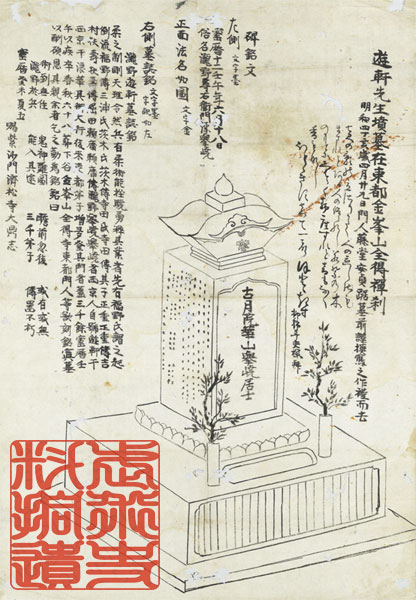

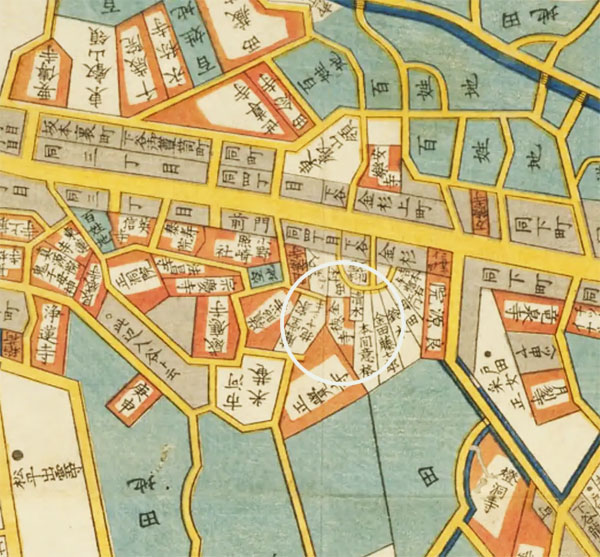

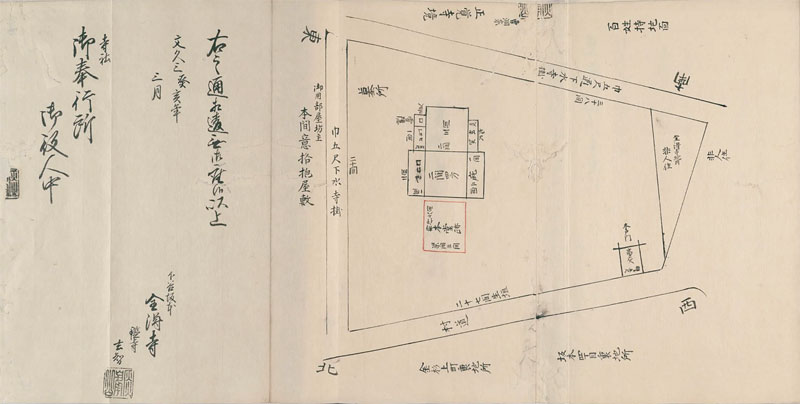

● 虎伯大宣・・・東福寺二四〇世.駒込龍光寺の開山.

● 虎伯大宣・・・東福寺二四〇世.駒込龍光寺の開山.

因陽隱士

令和五年十一月三日編