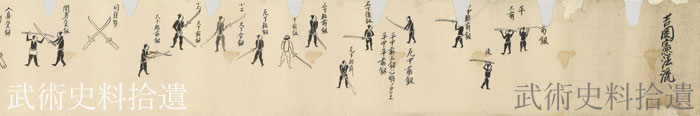

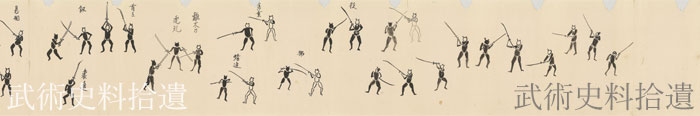

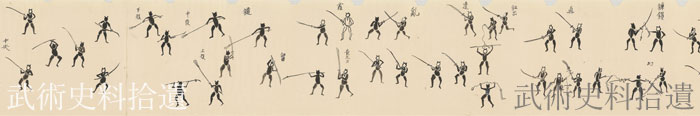

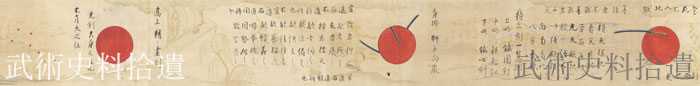

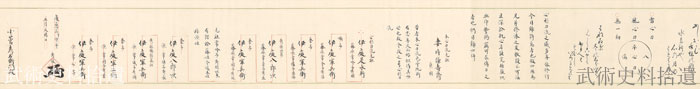

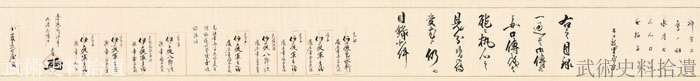

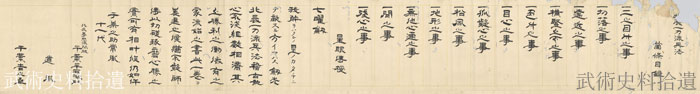

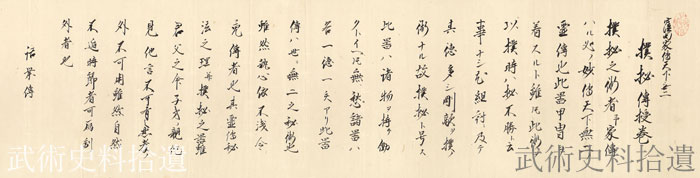

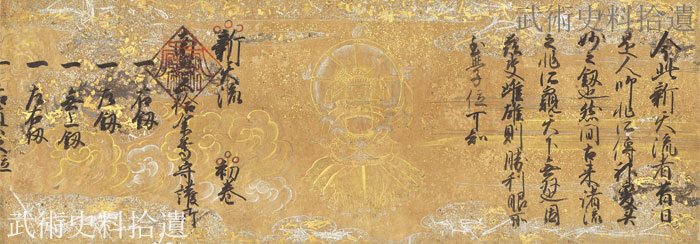

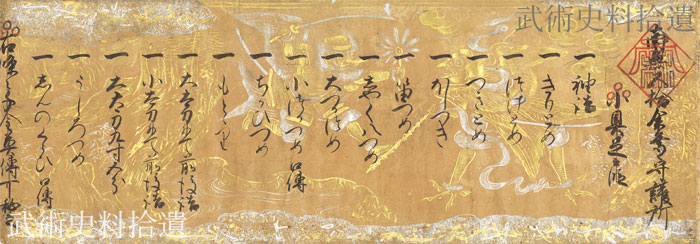

新天流灌頂之卷

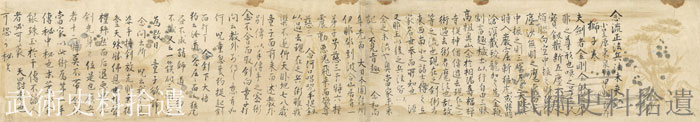

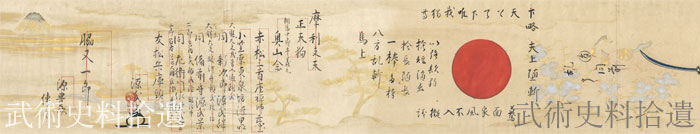

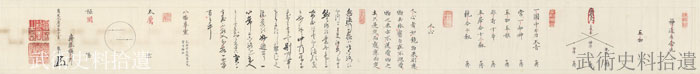

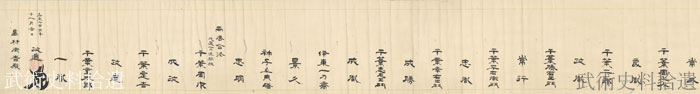

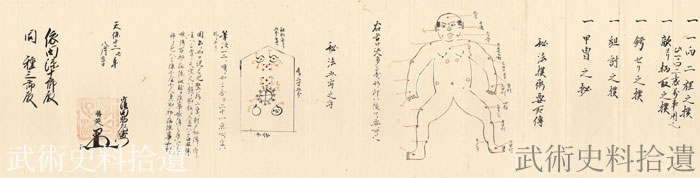

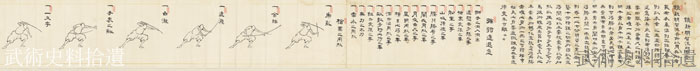

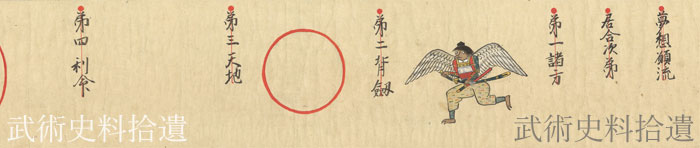

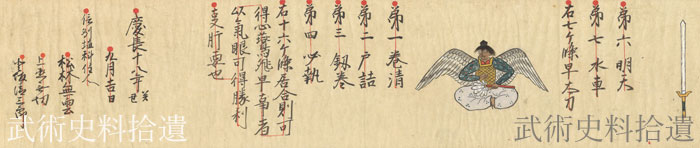

新天流灌頂之卷 一卷 帋本墨書 15.1 × 300.0 cm 江戶時代 慶長拾七年子二月吉日付 筆者藏

新天流灌頂之卷. Edo period, dated 慶長 17 (1612).

Hand scroll. Ink on paper. 15.1 × 300.0 cm. Private collection.

● 帋七枚.失原裝.今分各帋.而收桐箱.

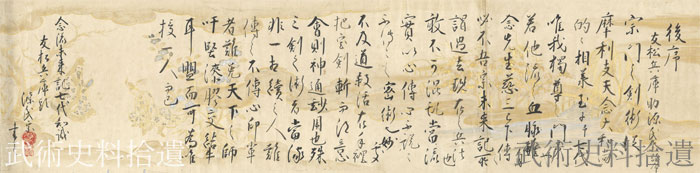

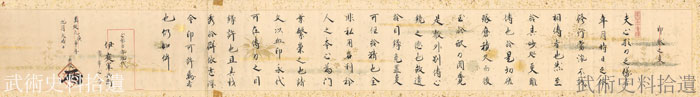

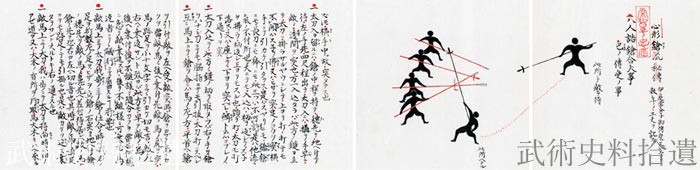

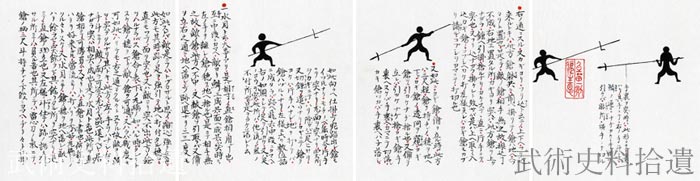

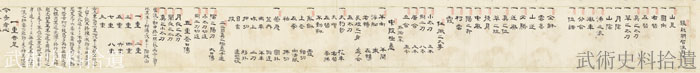

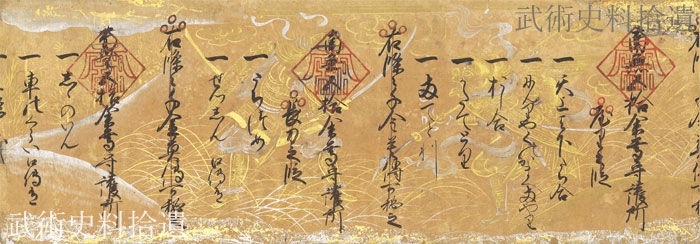

● 新天流・・・齋藤傳鬼の高弟增田正胤に始まるとされる.增田彌次右衞門正胤の經歷は詳らかならず.越前北ノ庄の太守松平忠直の家臣というほか判然としない.

● 益田彌次右衞門尉正次・・・前述する所の齋藤傳鬼の高弟增田正胤と同一人物歟.

● 越前少將樣・・・松平忠直公.越前の太守.結城秀康の長子.東照神君の孫.

● 新天流・・・齋藤傳鬼の高弟增田正胤に始まるとされる.增田彌次右衞門正胤の經歷は詳らかならず.越前北ノ庄の太守松平忠直の家臣というほか判然としない.

● 益田彌次右衞門尉正次・・・前述する所の齋藤傳鬼の高弟增田正胤と同一人物歟.

● 越前少將樣・・・松平忠直公.越前の太守.結城秀康の長子.東照神君の孫.

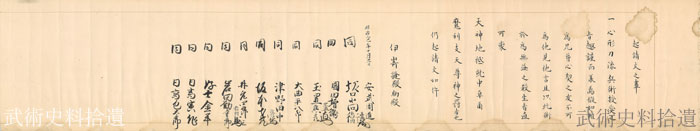

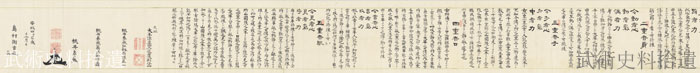

因陽隱士

令和五年五月廿二日編