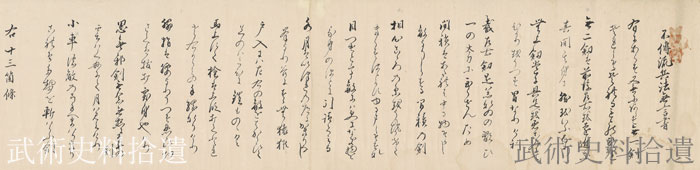

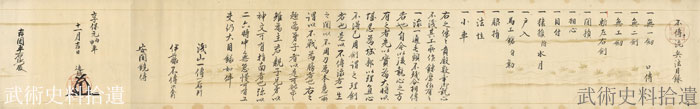

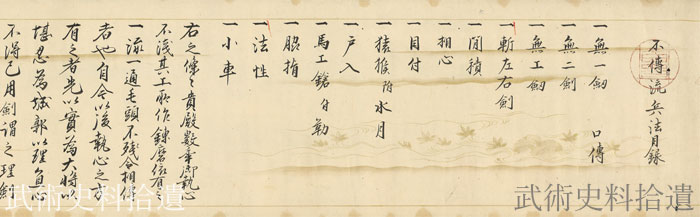

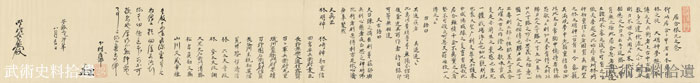

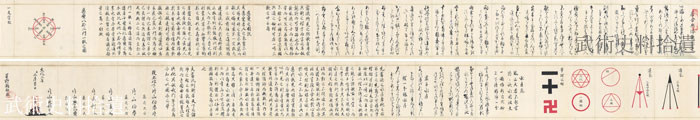

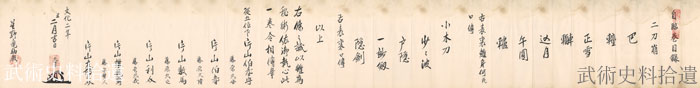

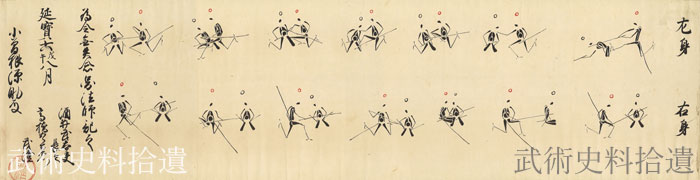

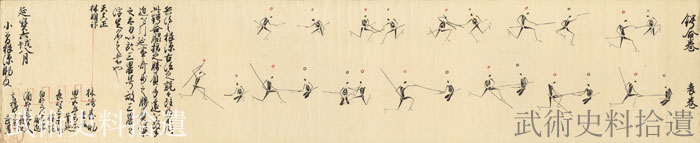

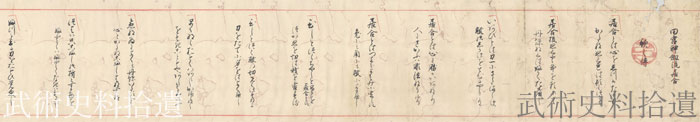

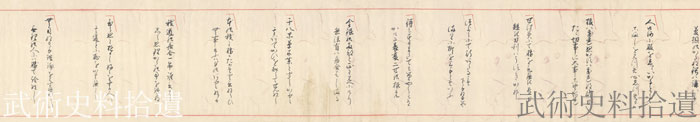

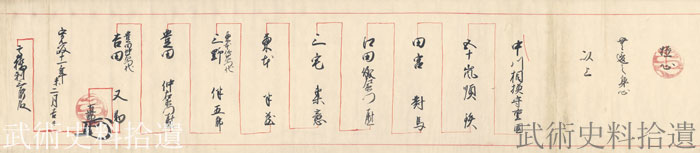

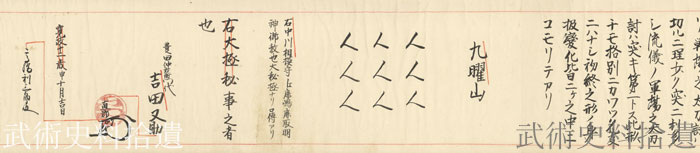

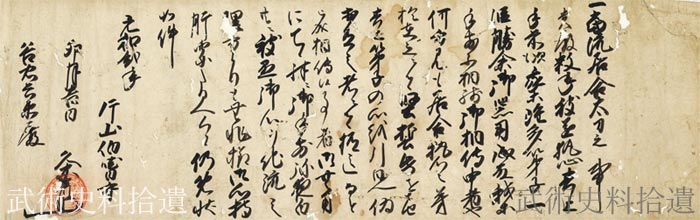

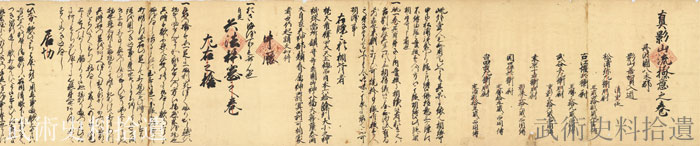

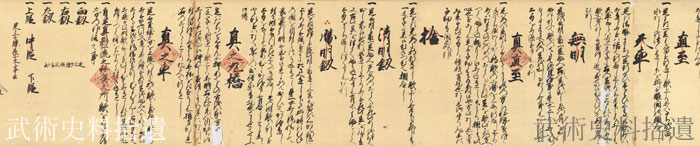

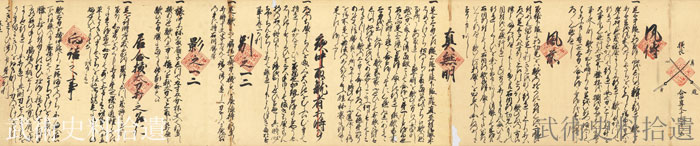

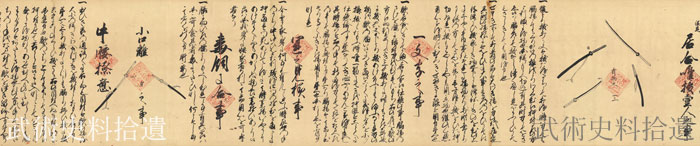

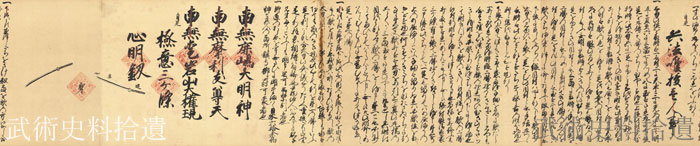

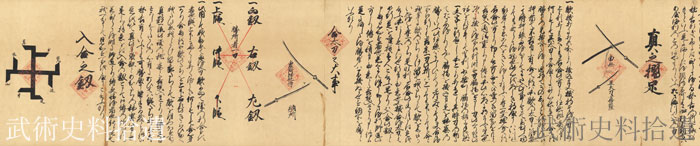

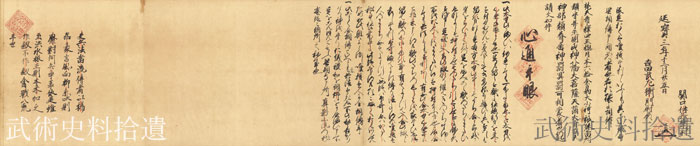

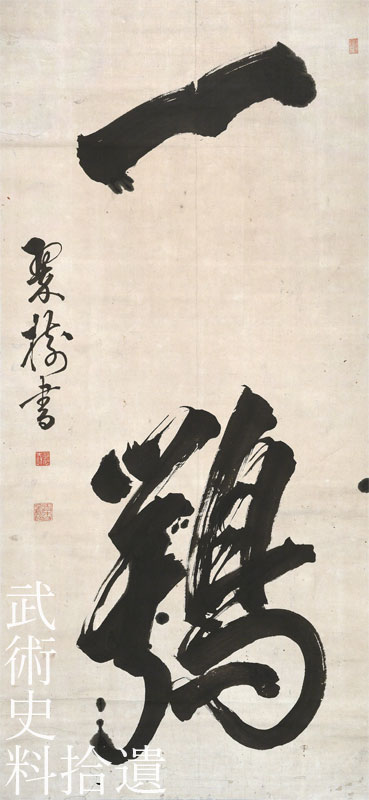

一幅 帋本墨書 × cm 江戶時代 文化十二年 筆者藏

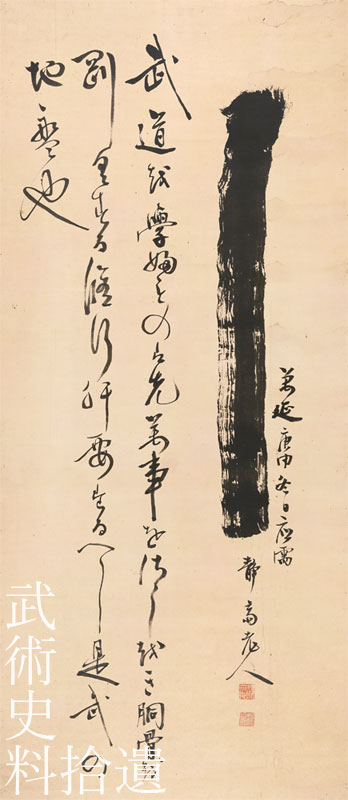

Lesson on Calligraphy.

By 靑木重威 (1786 – 1859). Edo period, dated 文化 12 (1815).

Hand scroll. Ink on paper. × cm. Private collection.

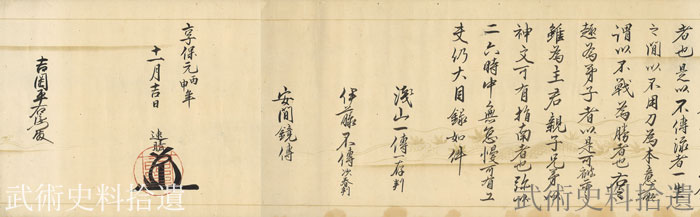

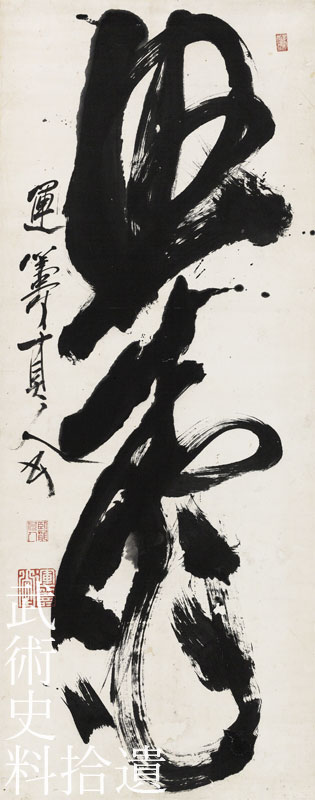

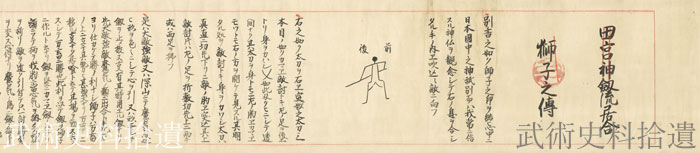

一鶚/ 翠樹書

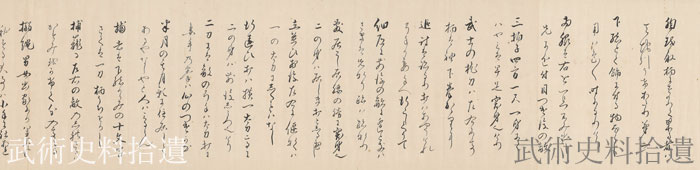

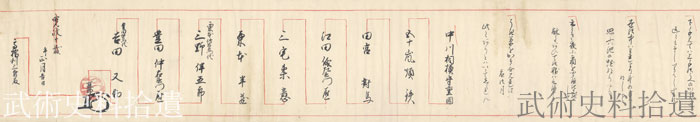

● 一鶚・・・『漢書・鄒陽傳』の一節.「鷙鳥累百.不如一鶚.使衡立朝.必有可觀.」.「鶚」は「大鵰」を云うと註にあり.

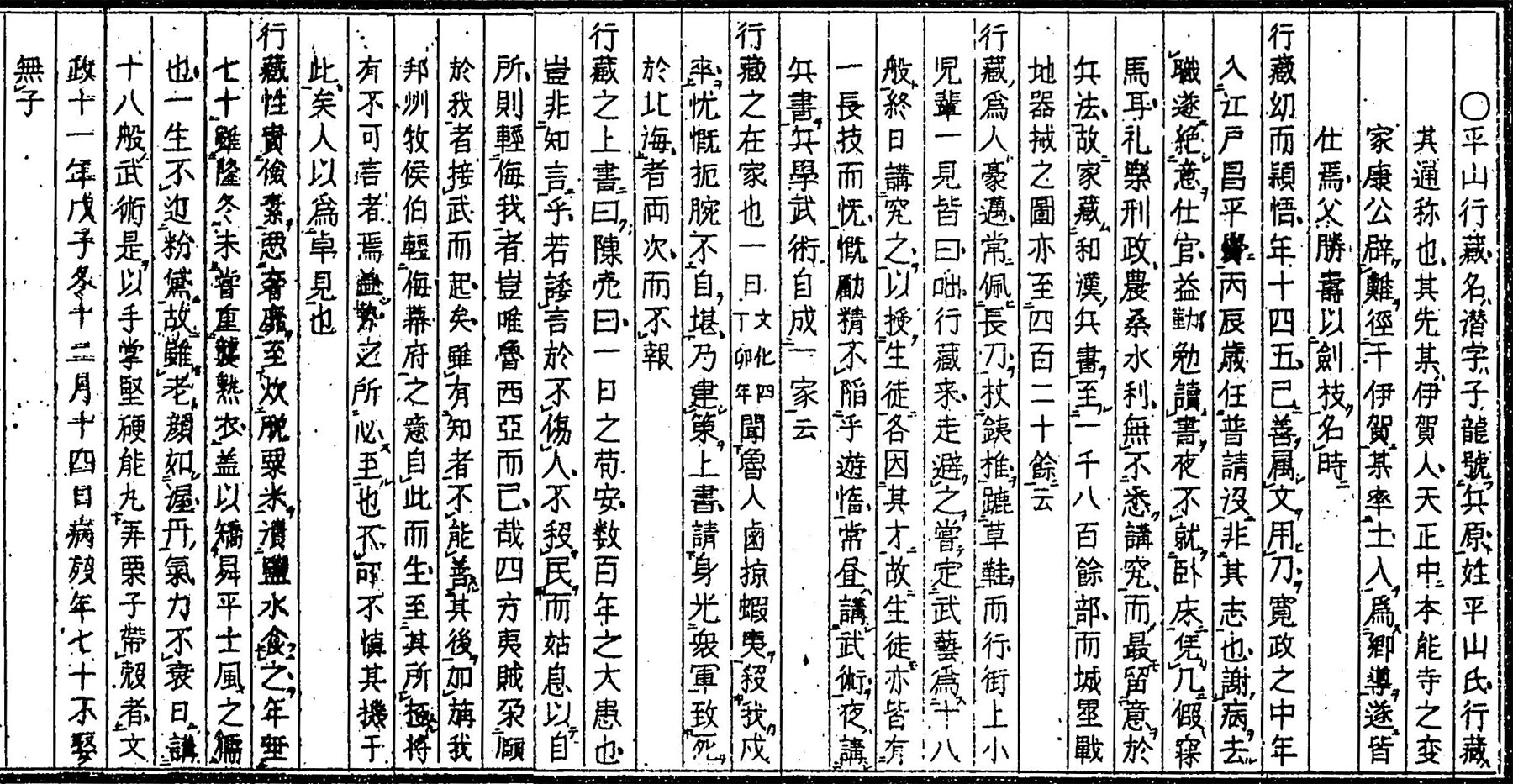

● 翠樹・・・靑木重威.松平定永公の臣.嘉永元年祿百石・御徒頭席.念首坐流指南役.また鎗術指南役を兼ねたと云う.文武共に秀で.兵學を平山潛に學ぶ.

● 翠樹・・・靑木重威.松平定永公の臣.嘉永元年祿百石・御徒頭席.念首坐流指南役.また鎗術指南役を兼ねたと云う.文武共に秀で.兵學を平山潛に學ぶ.

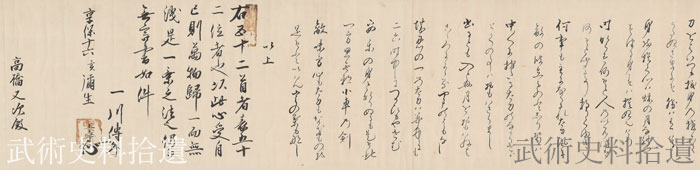

因陽隱士

令和五年五月五日編