星野實員略伝(1723~1791)

肥後熊本藩細川家の家臣

星野家初代当主*1

伯耆流居合・四天流組討・揚心流薙刀の師役*2

通称 角右衛門

実名 實員

熊本藩士 星野嘉右衛門實久の三男として生れる。家督は兄の星野嘉右衛門久矩が継いだ。

延享4年(1747)25歳のとき江口喜内之昌より伯耆流居合免許皆伝。四天流組討・揚心流薙刀は共に堀田孫右衛門之寛に学び免許皆伝。

宝暦11年(1761)39歳のとき御切米5石2人扶持を下され、御天守方御細工方手伝役として出仕。この間も内稽古で門弟を指南していた。

明和3年(1766)伯耆流居合・四天流組打の門弟中の願いにより出榭御免となり、明和4年(1767)門弟中共に出榭、御家老衆の見分など度々あり、その後も度々武藝御覧があった。

安永2年(1773)には更に揚心流薙刀を指南すべき内意があり、歩小姓にあげられ師役一偏(組並の勤めには及ばず、指南のみを行う)を命じられる。

安永6年(1777)55歳のとき周防岩國の伯耆流家元片山利介を訪問し流儀筋を正す。

天明2年(1782)中小姓、天明7年御花畑御用番となった。寛政3年(1791)歿、69歳。

六代細川重賢公・七代細川治年公・八代細川斉茲公に仕え、都合三十一年の御奉公。

1…新たに一家を立てたことにより、初代として起算する

2…指南役のこと

肥後熊本藩細川家において指南役のことを「師役」と称す

他藩に同様の例を見る

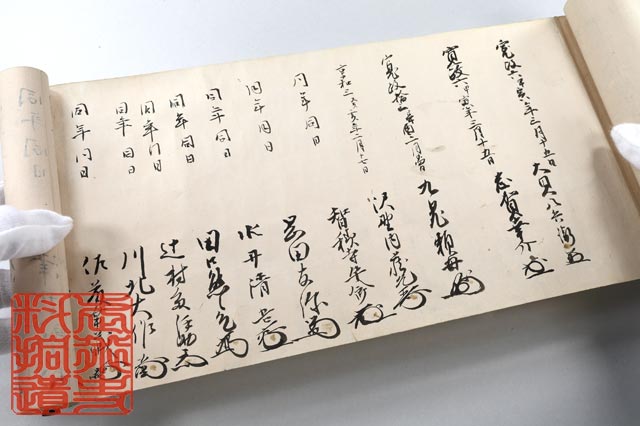

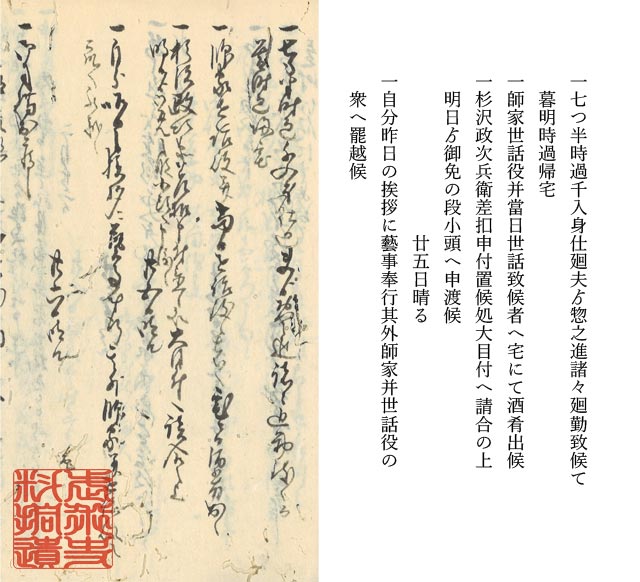

星野實員年譜

| 享保8年(1723) | 星野嘉右衛門實久の三男として生れる |

| 寛保1年(1741)12月 | 江口喜内より伯耆流居合目録相傳 19歳 |

| 延享4年(1747) | 江口喜内より伯耆流居合免許皆傳 25歳 |

| 宝暦11年(1761)6月 | 御切米5石2人扶持下し置かれ、御天守方御細工方手傳役仰せ付けられ、御細工数仰せ付けられ日勤相勤め申し候 39歳 |

| 明和1年(1764)11月 | 御切米2石1人扶持御加増拝領させられ諸役人段に召し直され、御同所御細工人仰せ付けられ日勤相勤め居り申し候内(期間)、同3年(1766)伯耆流居合・四天流組討門弟中より出榭願い奉り候処、同年12月出榭御免遊ばされ、同4年(1767)1月より門弟中共々出榭仕り候、その後御家老衆御見分等度々罷り出で申し候 42歳 |

| 明和7年(1770)8月25日 | 同年武藝御覧遊ばされ候節、門弟中は8月25日御覧遊ばされ候につき、門弟中引き廻し罷り出で申し候て私組討の業御覧遊ばさるべき旨につき、同28日に罷り出で申し候 48歳 |

| 安永2年(1773)5月 | 陽心流長刀をも指南仕り候様御内意御座候につき、6月より出榭仕り候、尤も右の内本御役方懈怠無く相勤め居り申し候処、同年8月伯耆流居合・四天流組討并びに陽心流長刀数多の門弟指南仕り候様子につき、御細工人御免遊ばされ師役仰せ付けられ御給扶持持○にて歩御小姓に召し直され、組並の勤めに及ばず師役一偏に仰せ付け置かる旨仰せ渡され、小川安右衛門組に召し加えられ、その後 戸嶋十郎左衛門組に罷り成り、その後 三井弥内組に罷り成り、その後 財津太郎右衛門組相成り、その後 大塚茂次郎組に罷り成り申し候 51歳 |

| 安永6年(1777)5月 | 居合流儀筋問い合わせのため防州岩國にて先師伯耆守の子孫 片山利介方へ自勘にて罷り越し流儀筋相正し、同年8月罷り帰り申し候 55歳 |

| 安永9年(1780)2月 | 作紋の御上下を拝領させられ候 58歳 |

| 天明2年(1782)9月 | 大勢の門弟指南仕り候につき、3石2人扶持御足下し置かれ、中小姓に召し直され出田彦助組に召し加えられ、その後 神谷矢柄組に召し加えられ候 60歳 |

| 天明7年(1787)6月 | 大勢の門弟流儀数指南仕り候につき、下し置かれ候御足扶持御加増に直ぐ下され、猶御足給5石下し置かる旨御花畑に於いて御用番仰せ渡され候 65歳 |

| 寛政3年(1791)2月 | 御奉公都合31年相勤め寛政3年2月病死仕り候事 69歳 |

星野實員の先祖

先祖 星野九左衛門実矩 生没年不明

初め立花左近将監殿へ八百石にて郡代役相勤居候。

権現様御治世の砌、立花家領分減ぜられし時侍五拾人加藤清正へ御預け、加藤様より先地半高四百石被下置。

加藤忠廣様御改易の節は御供致し京都に居住し住地に於て病死。

二代 星野四郎左衛門実則 不明-1673

妙解院様[細川忠利]肥後御入国の際、御供致し歩御小姓に被召出、他国御横目役被仰付候。

島原御陣の節は貝之役被仰付。

延宝元年十一月十四日病死。

三代 星野嘉右衛門実泰 1636-1727

寛文四年御側足軽被召出三人扶持十石被為拝領領、其後歩御小姓に被召出御細エの御用被仰付御役料五石被為拝領江戸定御供十二年相勤。

天和三年十月御用人手付横目被仰付御城内所々見分並に御武具拵継の御用受込相勤め申候。

元録三年九月御客屋奉行被仰付御切米五石御加増被為拝領歩御使番被召直、同七年三月御花畑御庭方小堀長左衛門部役彼仰付、其節被仰渡候は丹後青寵相寺以来同前の者と被為思召上候に付御大切の所へ被召直旨被仰渡御中小姓に被召直五人扶持御切米二十石被為拝領。御庭方支配共に都合五十七年相勤申候處、及老極難相勤躰御座候に付、享保二年十月御給扶持は差上御断申上候處、数十年相勤申候に付願之涌り被遊御允御休被仰付。

総雲院様(細川宣紀)御成五十に被遊御成候節は八十歳に相成申候に付、鳩の御杖を作リ差上申候様にと被仰付候に付差上申候處、御紋附御羽織被為拝領。

享保十二未年八月朔日病死す年九十歳。

四代 星野嘉右衛門実久 1683-1749

元録十年二月歩御小姓に被召出三人扶持被為拝領、御庭方見習父嘉右術門に指添相勤可申旨被仰渡候。

宝永七年四月御切米十石被為拝領引続き相勤居申候處、父嘉右似門右之通御休被下、親嘉右衛門と同前に彼為思召上旨にて御中小姓に被召直五人扶持二十石被仰付直に部役被仰付旨被仰渡候。

元禄十年より都合五十二年相勤申候内、為御褒美御紋付御上下御帷子御羽織御小袖金子等度々被為拝領候。

然る處病氣に相成物覺等も御座なく候に付、御役御断申上候處、延亨五年七月願之通被仰付、堀尾萬右衛門組に被召加候。

寛延二已年十二月二十八日病死年六十八歳。

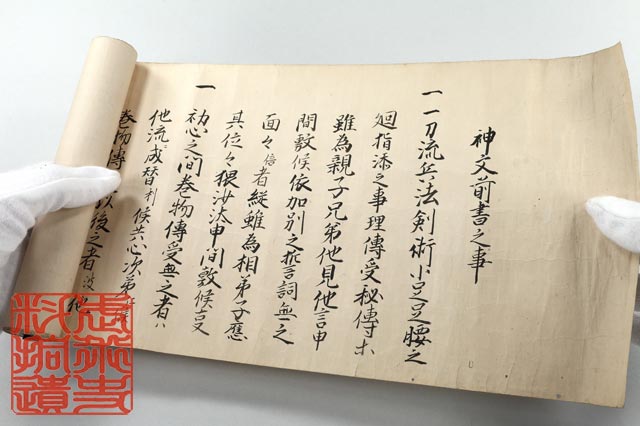

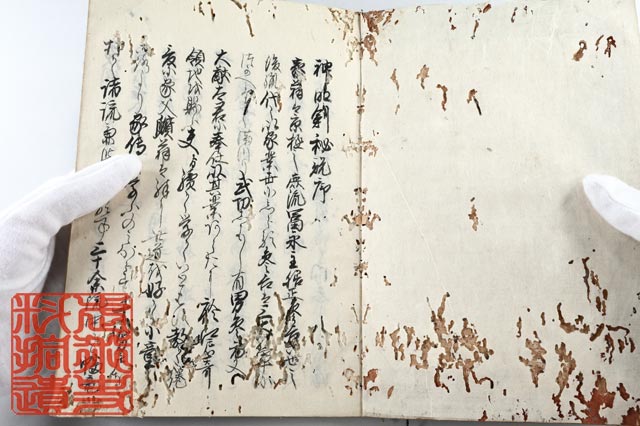

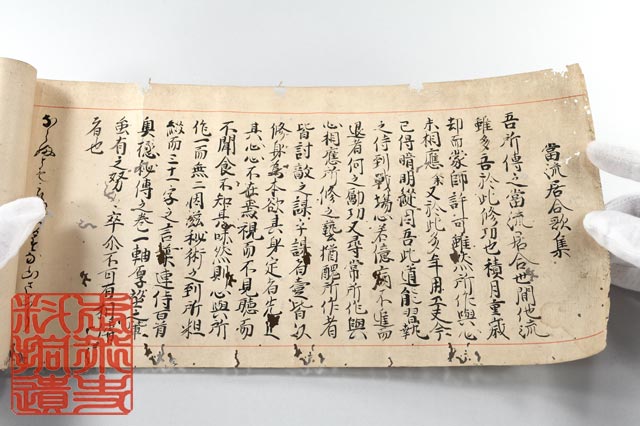

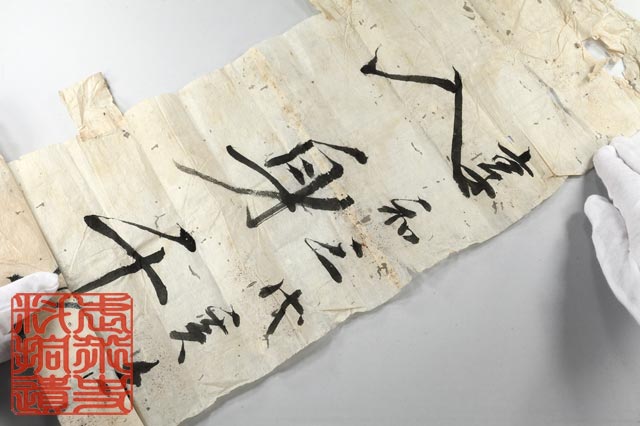

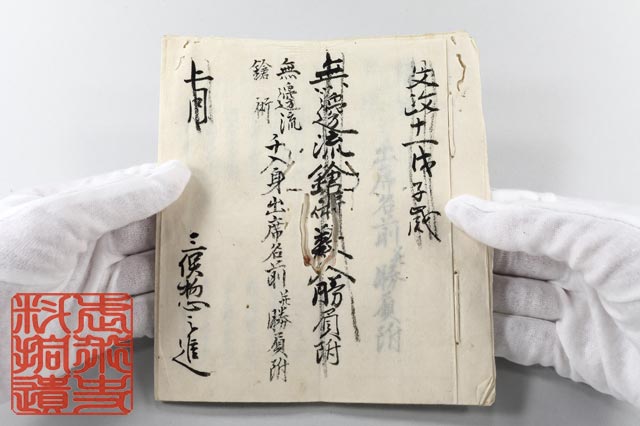

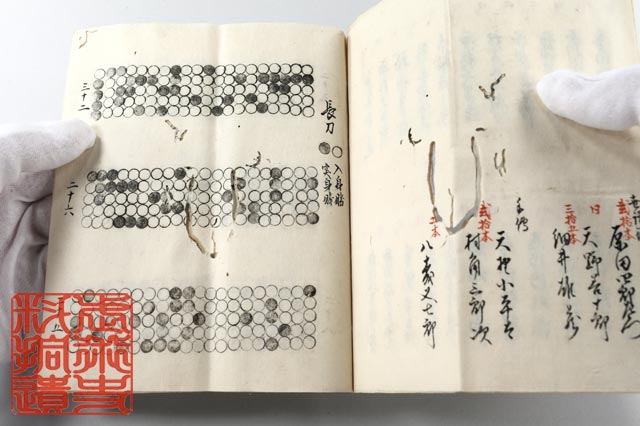

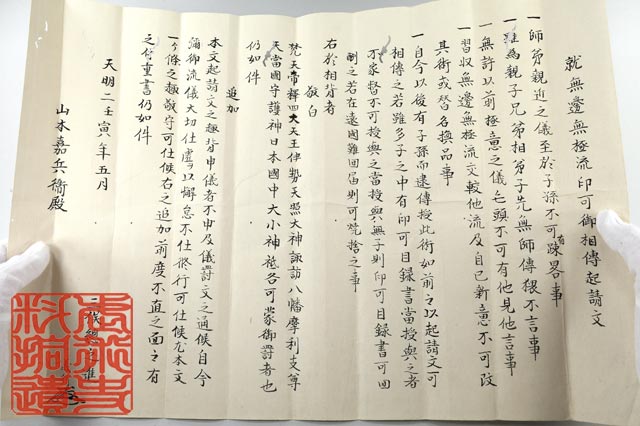

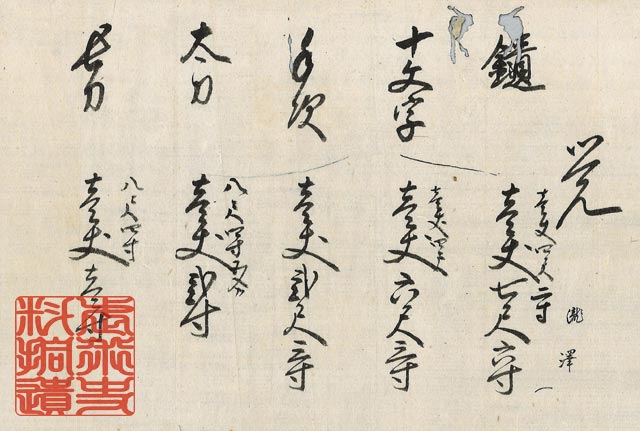

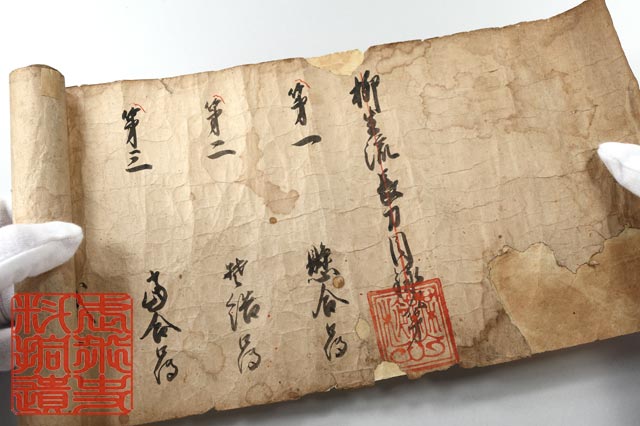

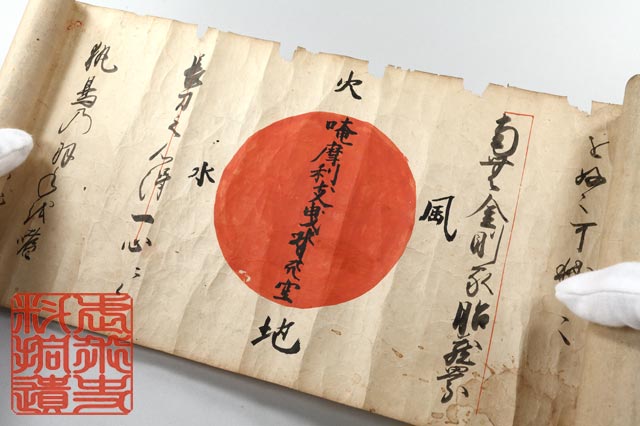

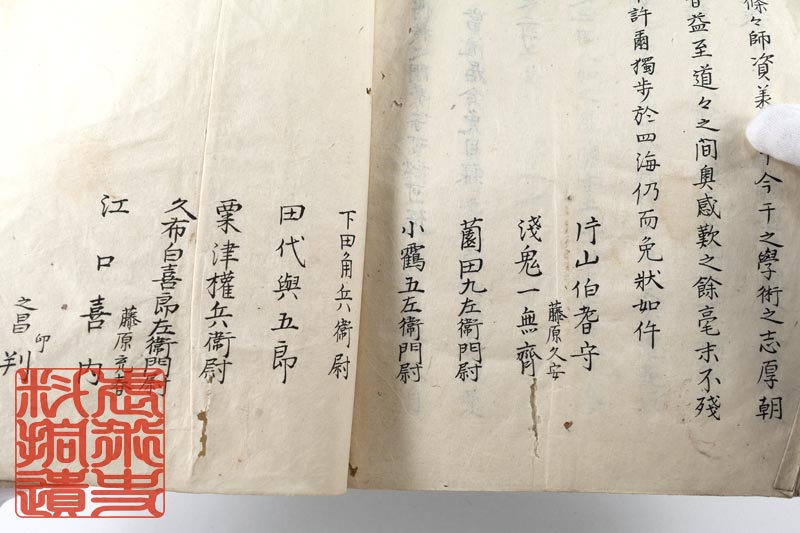

伯耆流居合

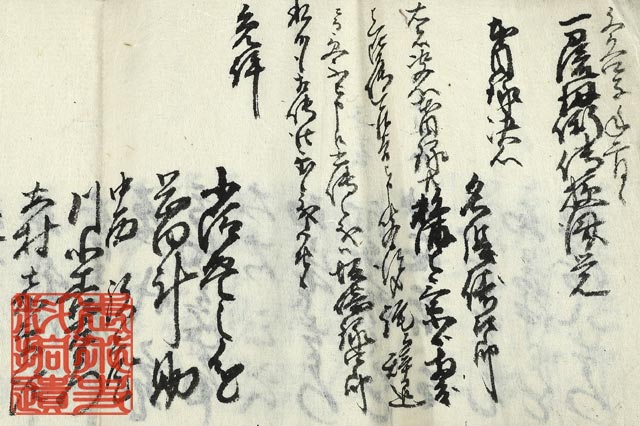

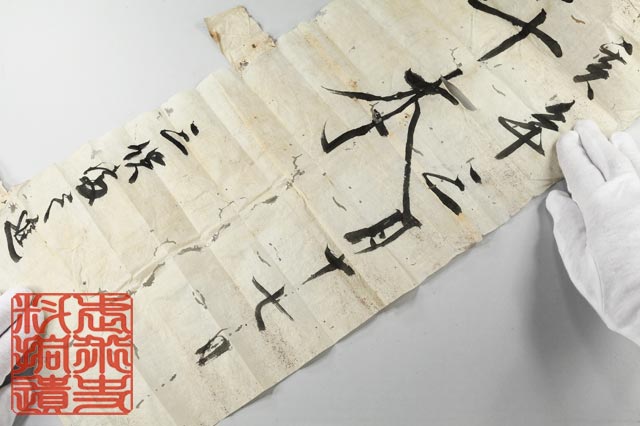

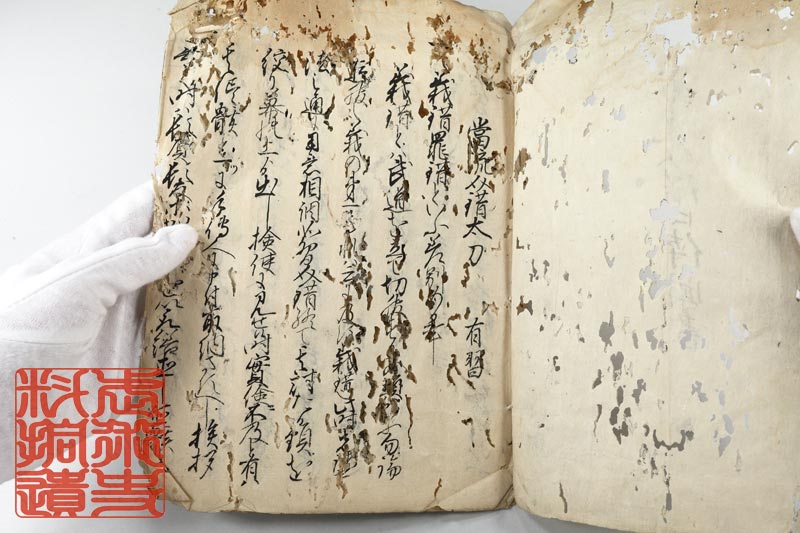

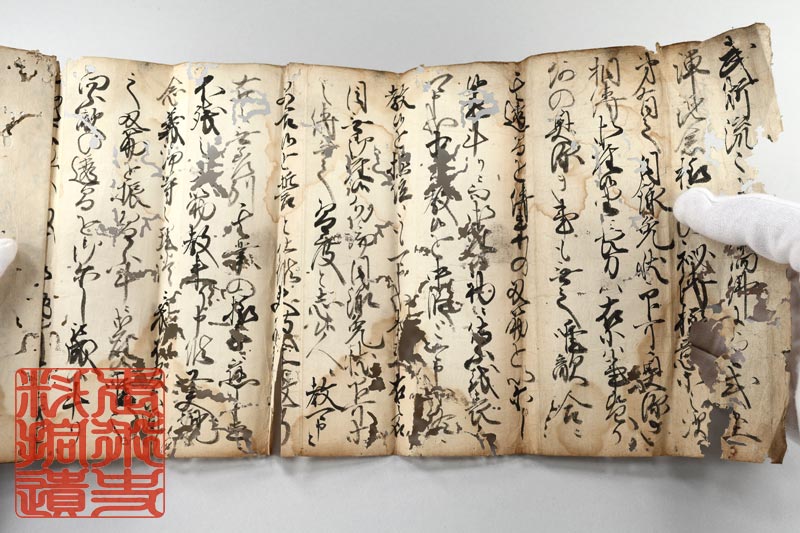

片山流の流祖片山久安の免状。細川三斎の家臣谷忠兵衛に伝授されました。

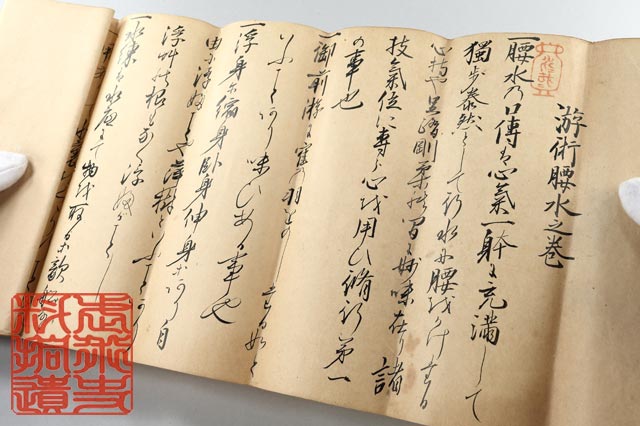

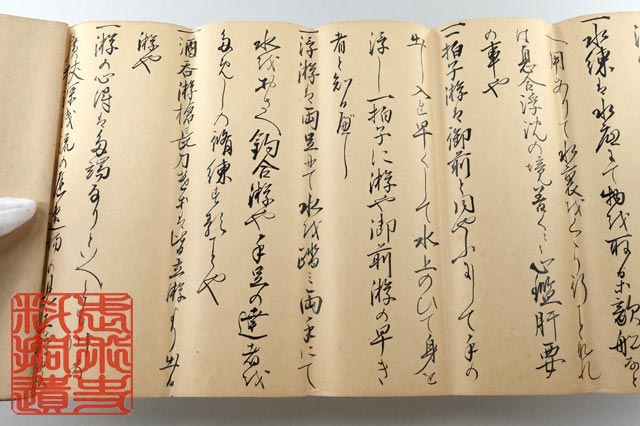

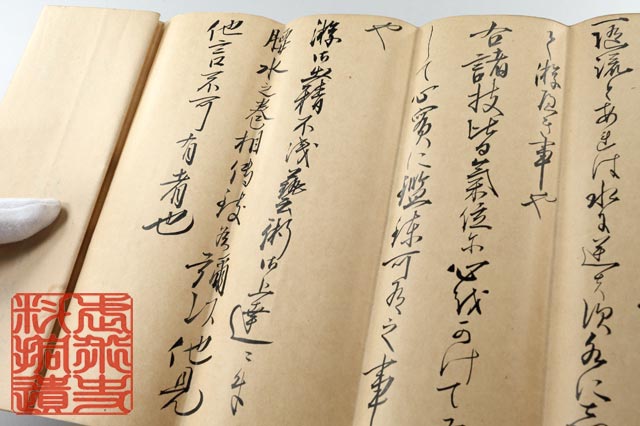

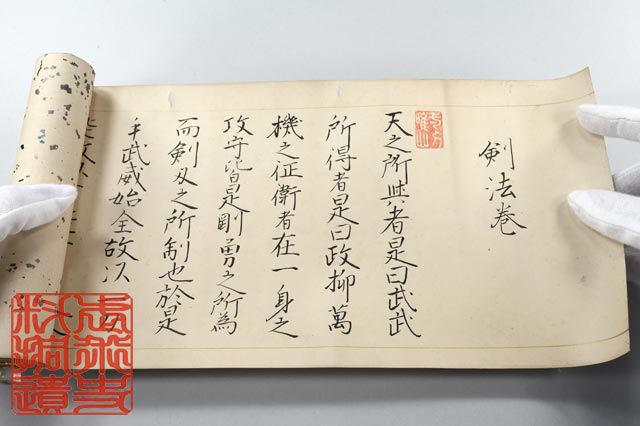

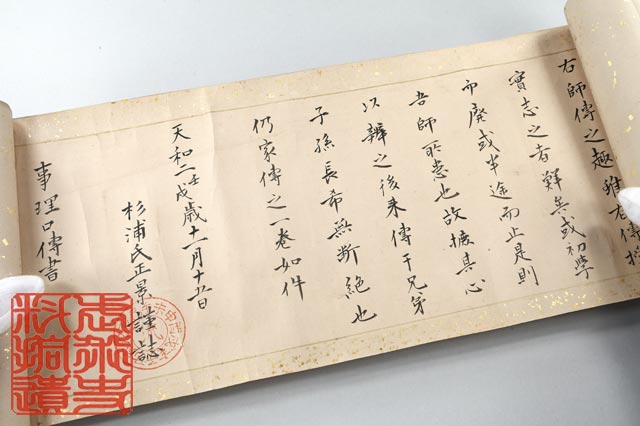

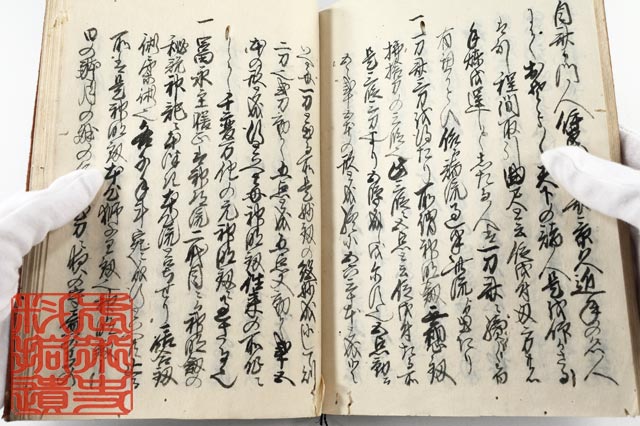

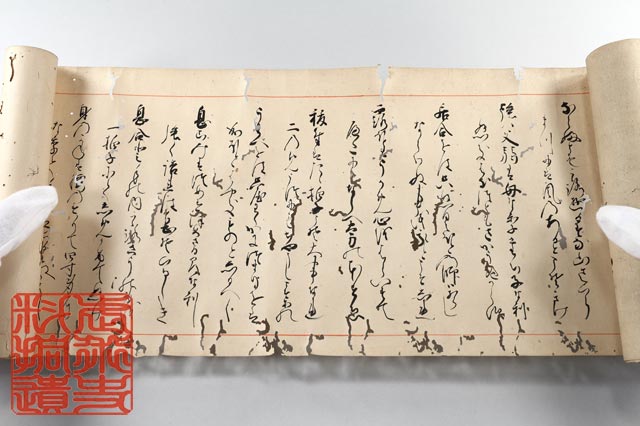

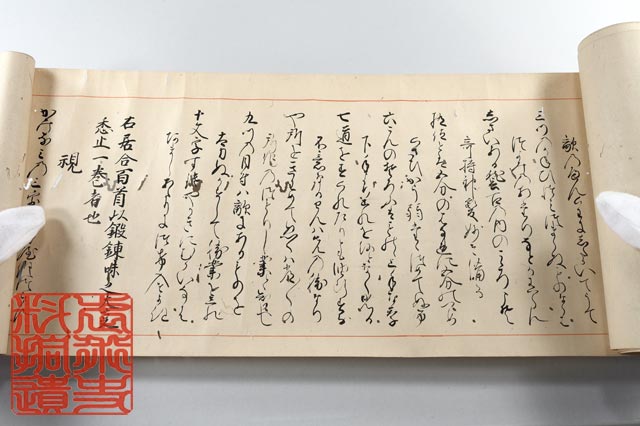

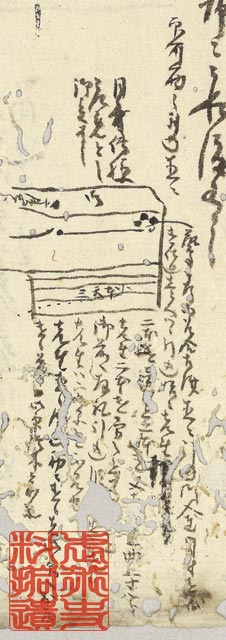

上に掲げた画像の写本は、星野實員が師江口之昌より伝授された伯耆流の伝書を書き留めたものです。『當流居合傳授巻物之冩』と題す。残念ながら原本の存在は確認されていません。

星野實員は、江口之昌に伯耆流居合を学び、寛保元年に目録相伝、延享四年に免許皆伝を得ました。これは十九歳で目録、二十五歳で免許皆伝です。但し入門の年は伝わっていません、元服した頃かと思われます。

江口喜内と同時期の伯耆流居合師役に、熊谷軍次郎直道・入江新内正祐がおり、熊谷軍次郎は御小姓組・高百石、入江新内は当人確認できず次代が御物頭列・御擬作高百石の身分でした。すなわち、次代星野龍助のとき御擬作高百石を下され、熊谷・入江と同程度の身分になります。

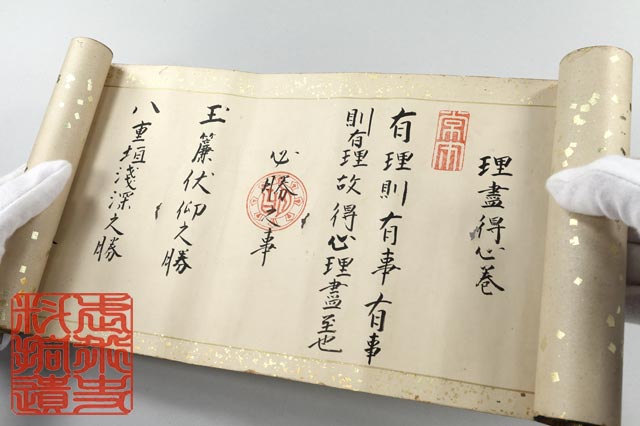

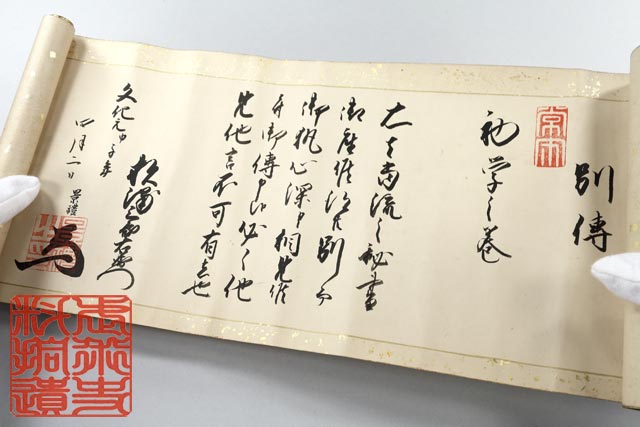

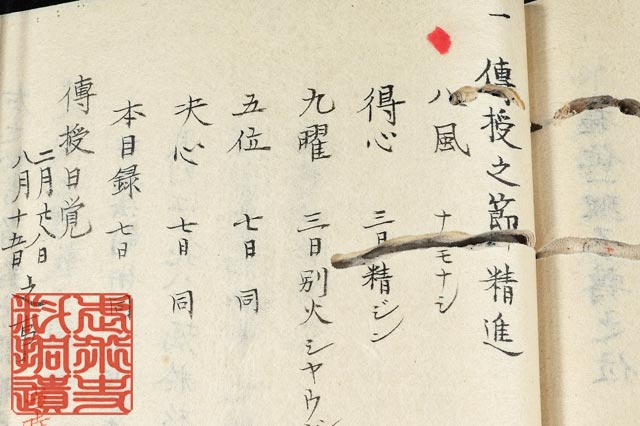

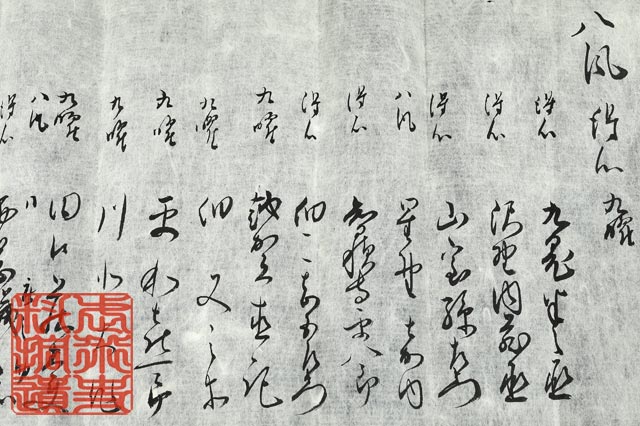

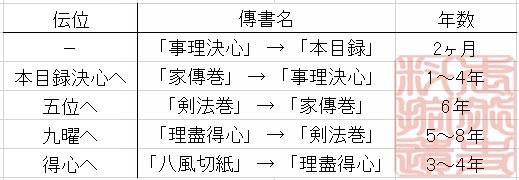

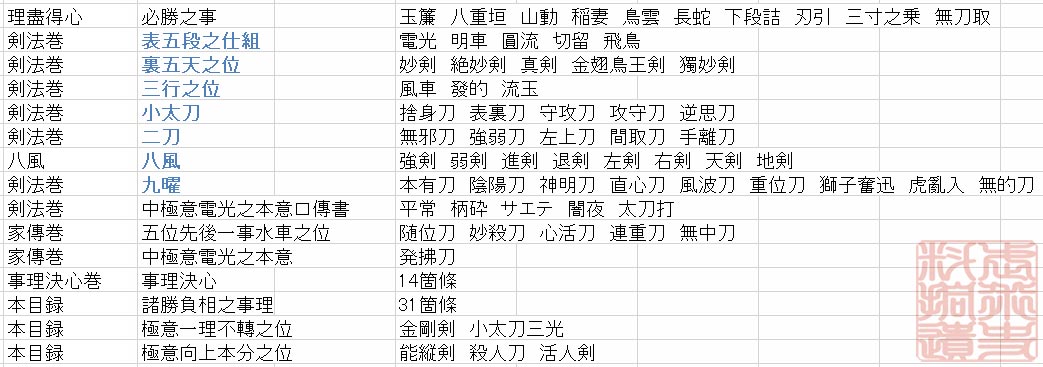

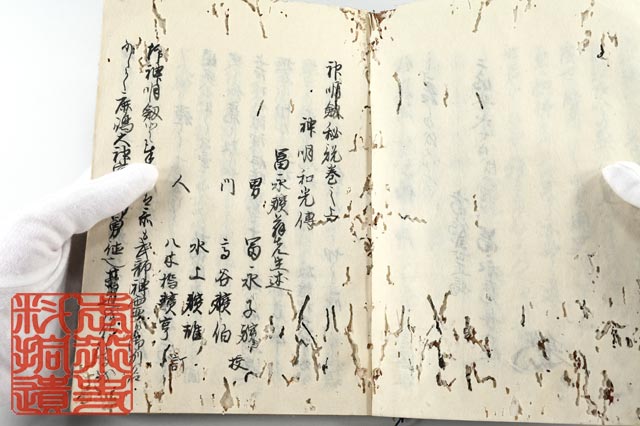

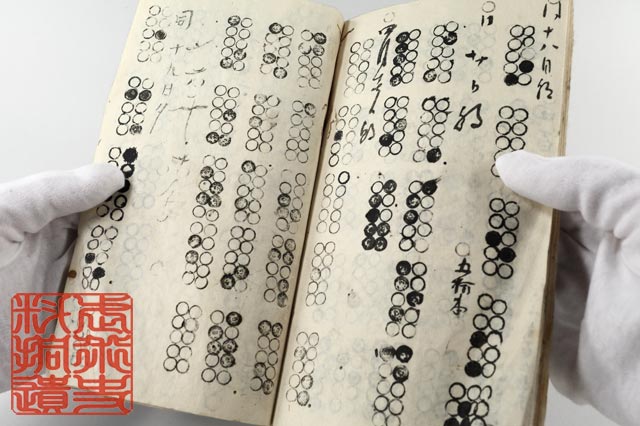

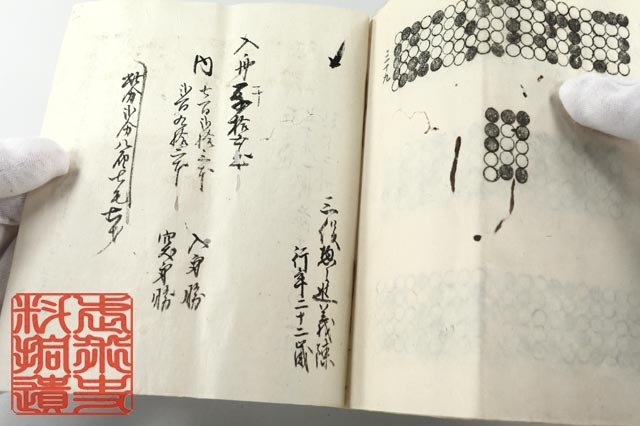

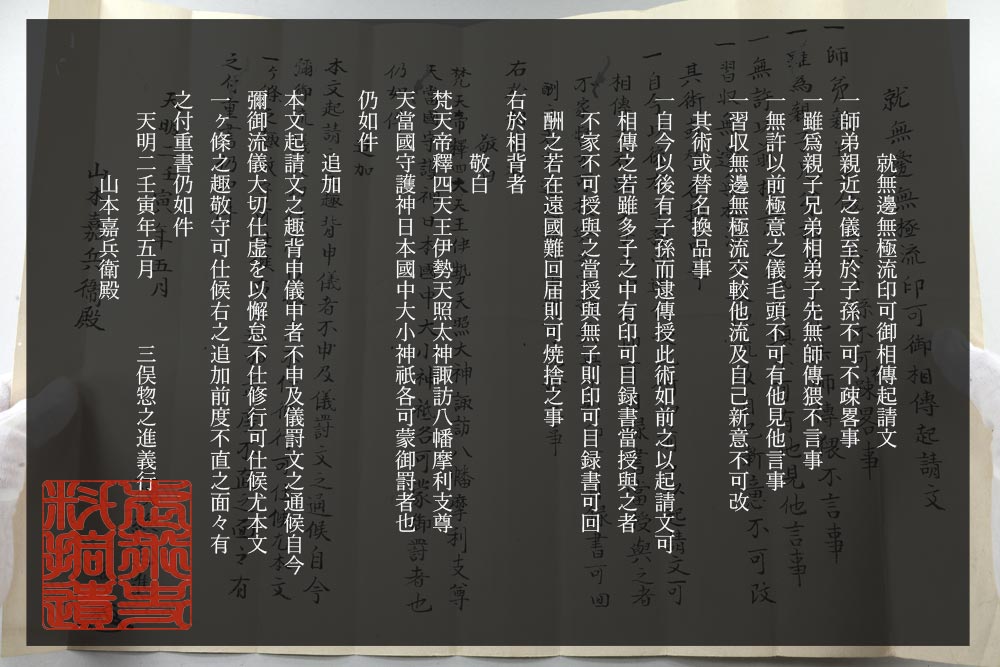

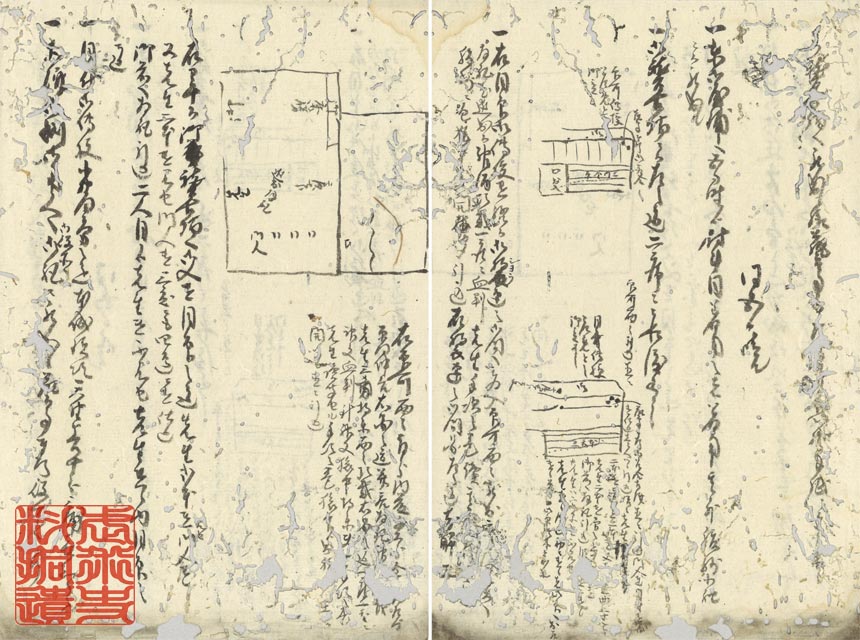

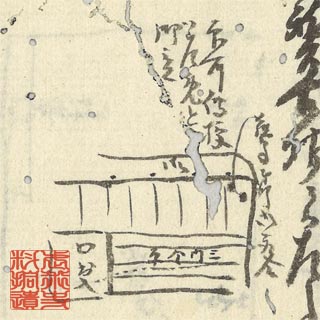

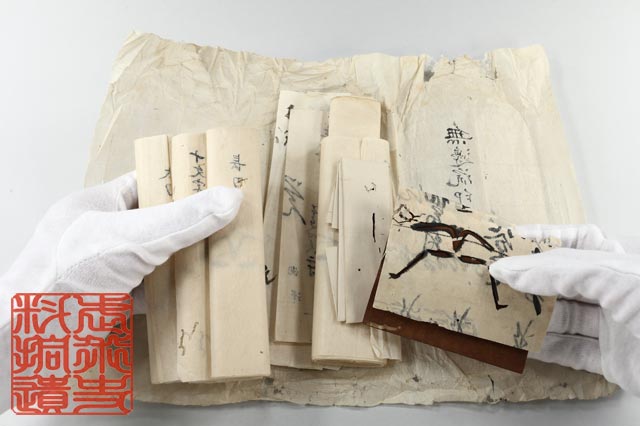

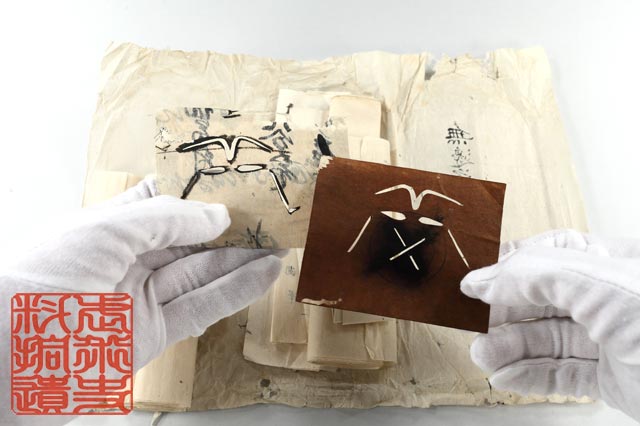

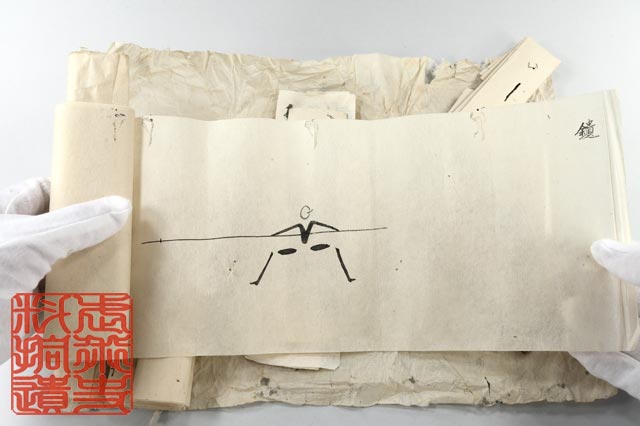

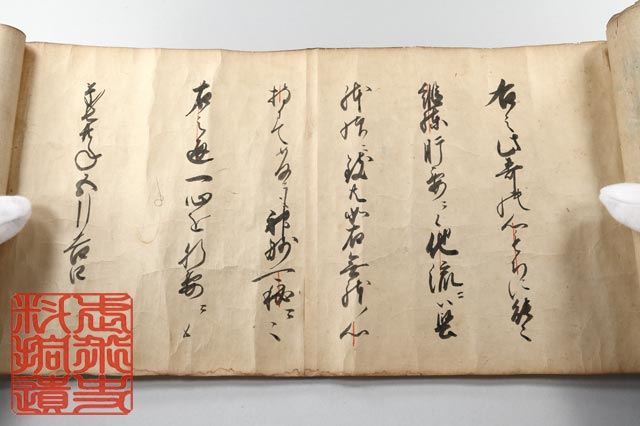

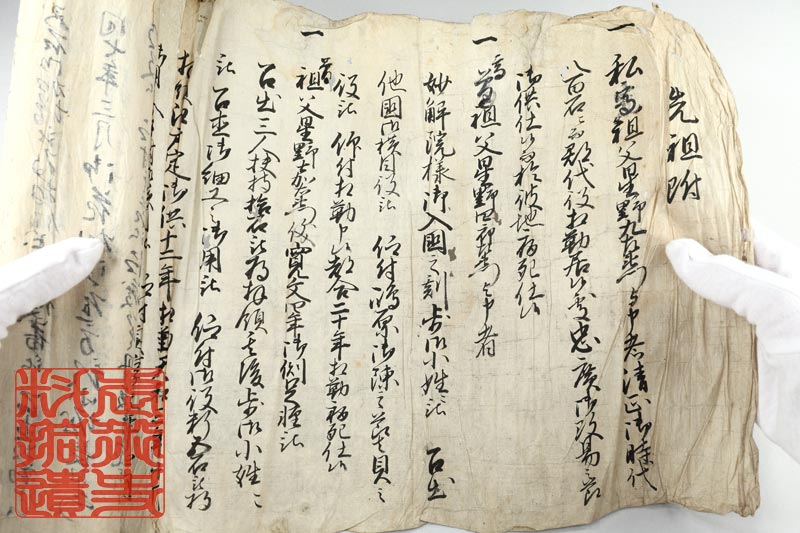

伯耆流居合の伝書

伯耆流居合の伝書-師役

星野實員のころに記されたと思しき伯耆流居合の伝書。この類いの伝書は、通常門弟に伝授しません。

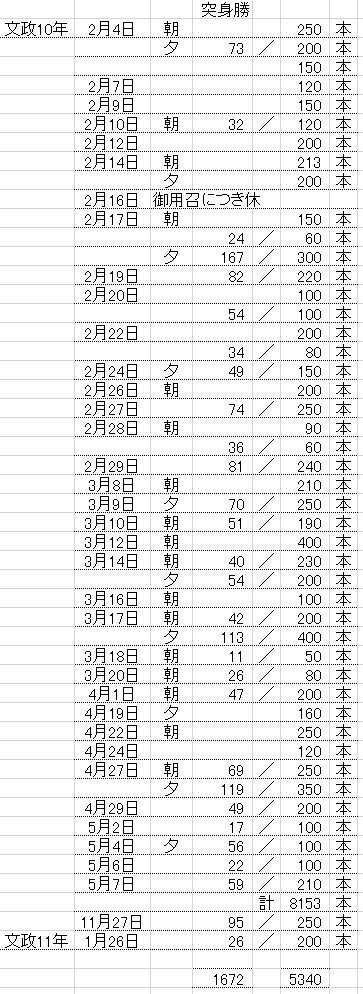

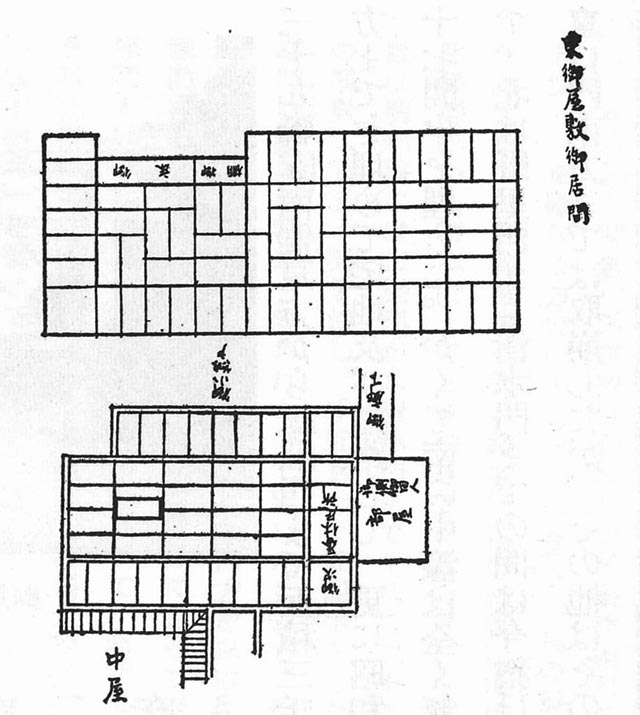

榭とは

六代藩主重賢公が熊本城内二ノ丸に創建した榭は、家士等に武藝を学ばしむるための講武所でした(*宝暦4年創建)。”東榭”・”西榭”の二棟からなり、東・西あわせて”両榭”、”東西榭”とも云います。また時間によって(段階に応じて)、”昼榭”と”夕榭”に区別されました(*夕榭の方が格上)。

榭において家士等を指南する武藝師範たちは藩命によってその役に就くもので、私はこれを在野の師範と区別し”師役”と表わしています。余談ながら、榭の創建当初、四天流師役に抜擢された本庄太兵衛は迷惑に思いつゝ渋々承諾したと云います。つまり師範の考え方によっては”出榭”イコール名誉というわけではなかったようです。

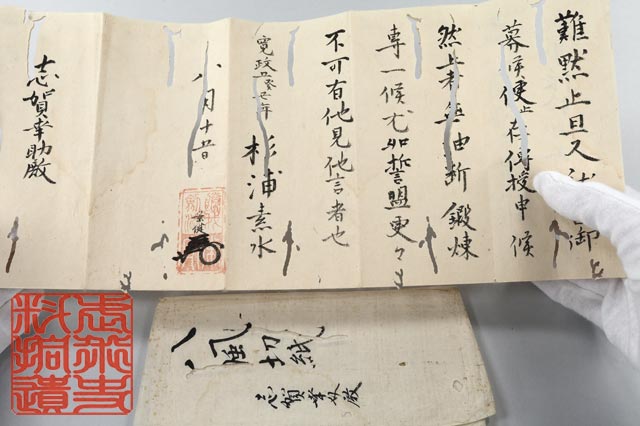

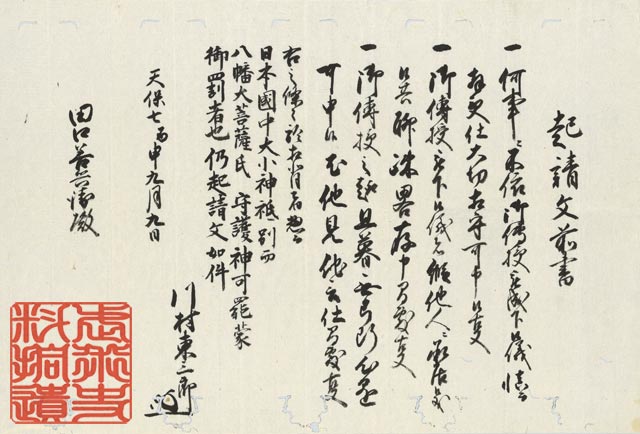

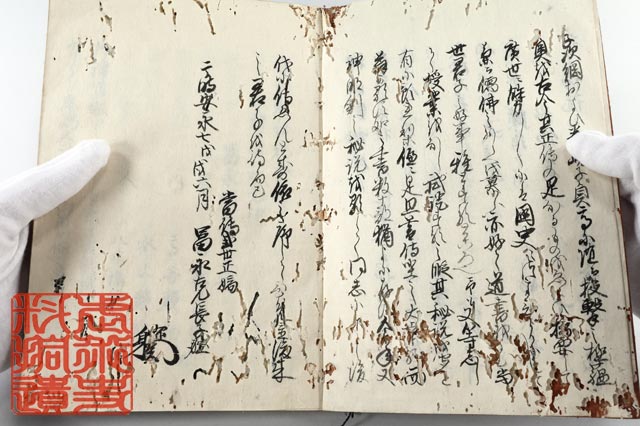

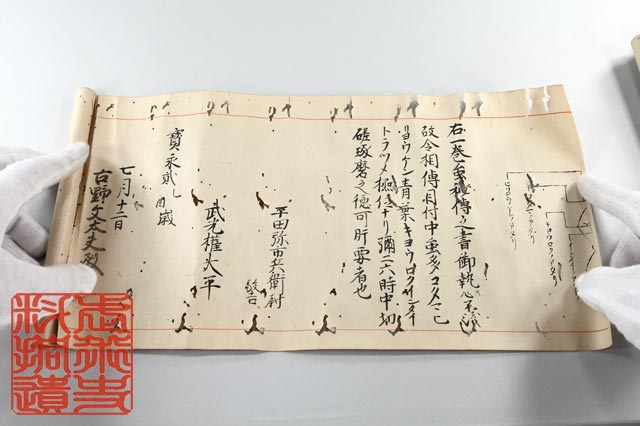

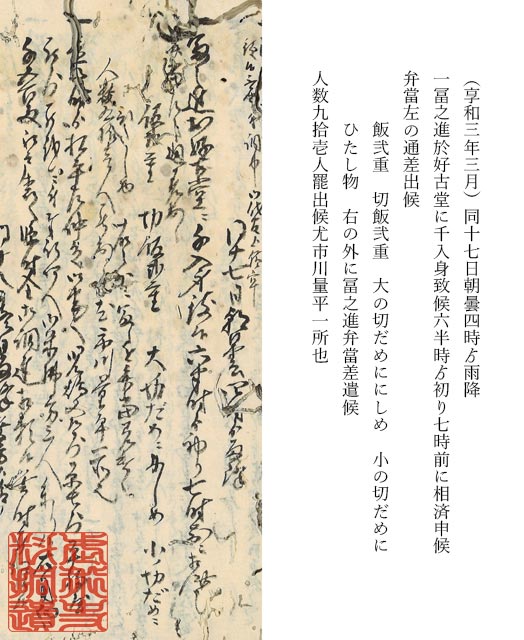

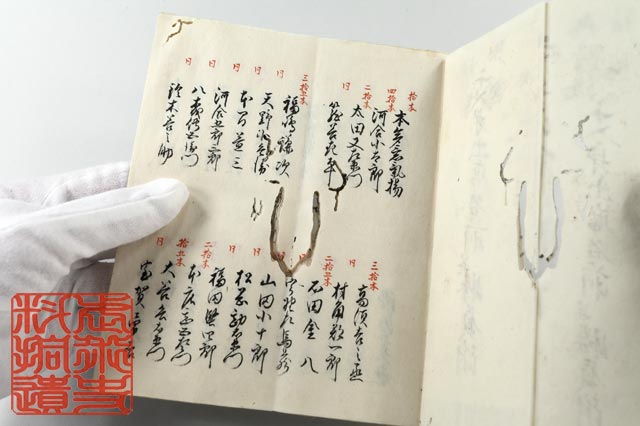

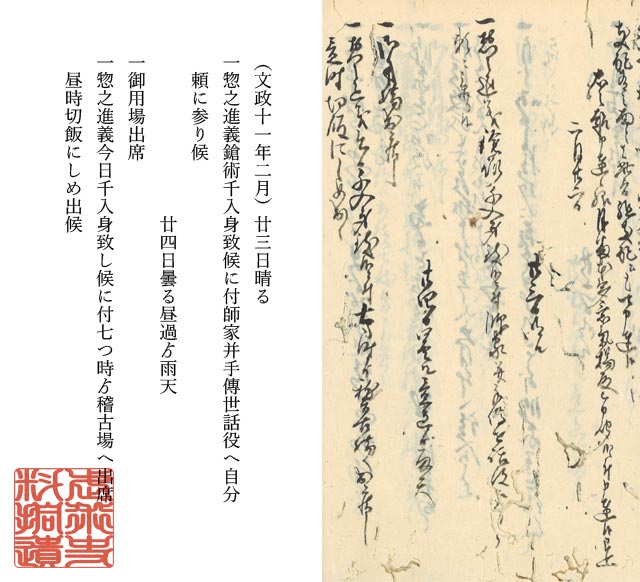

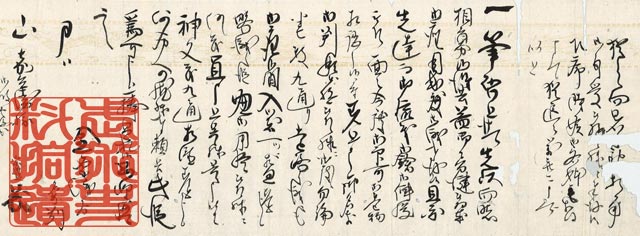

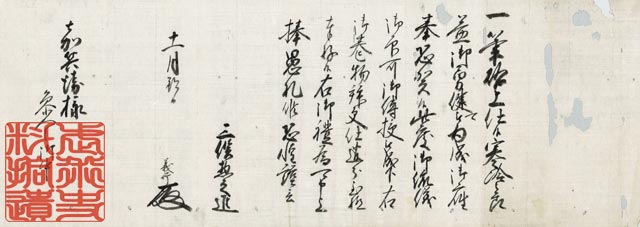

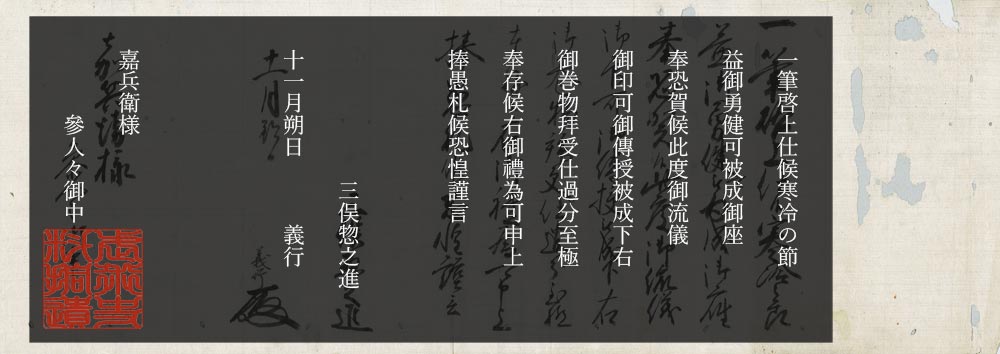

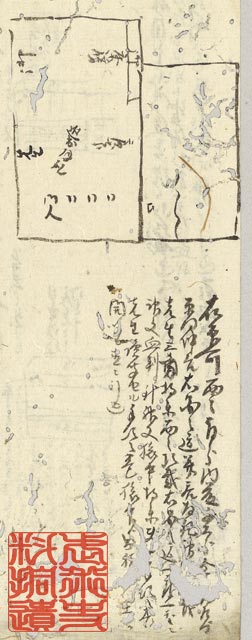

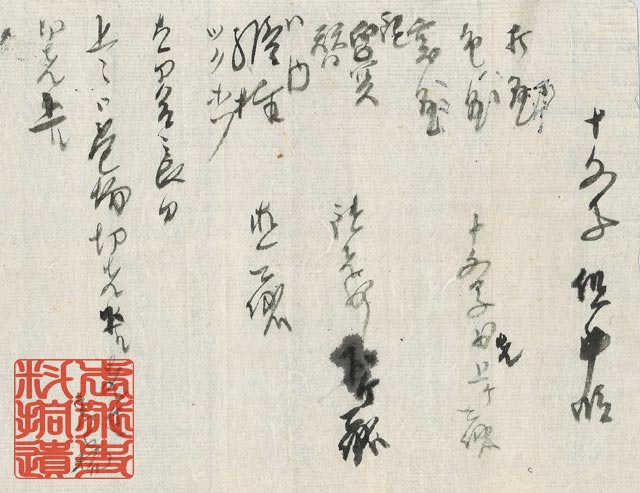

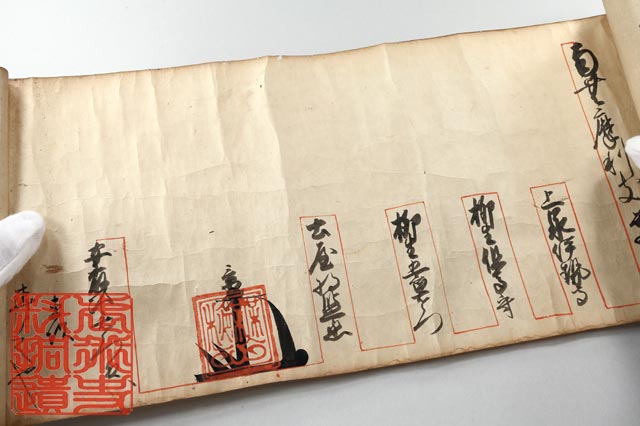

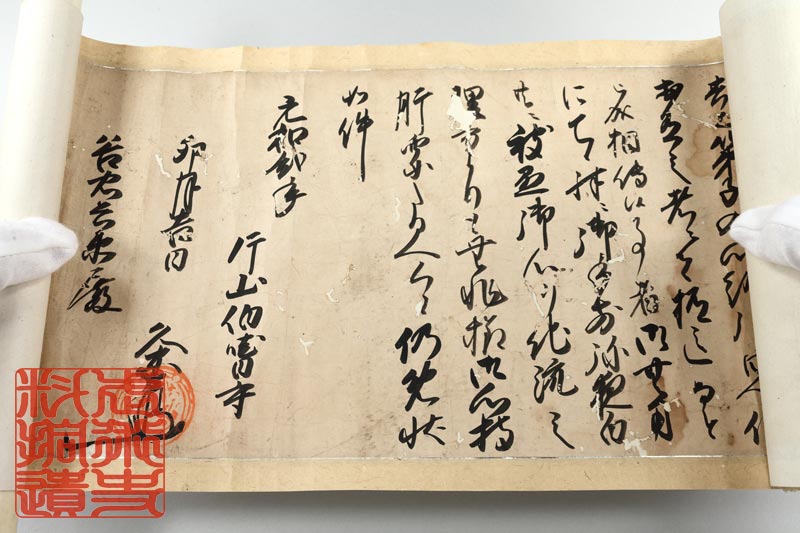

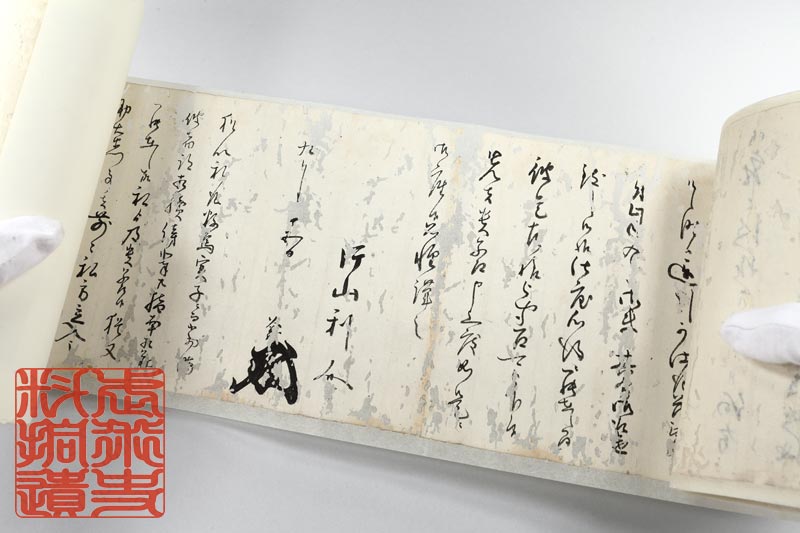

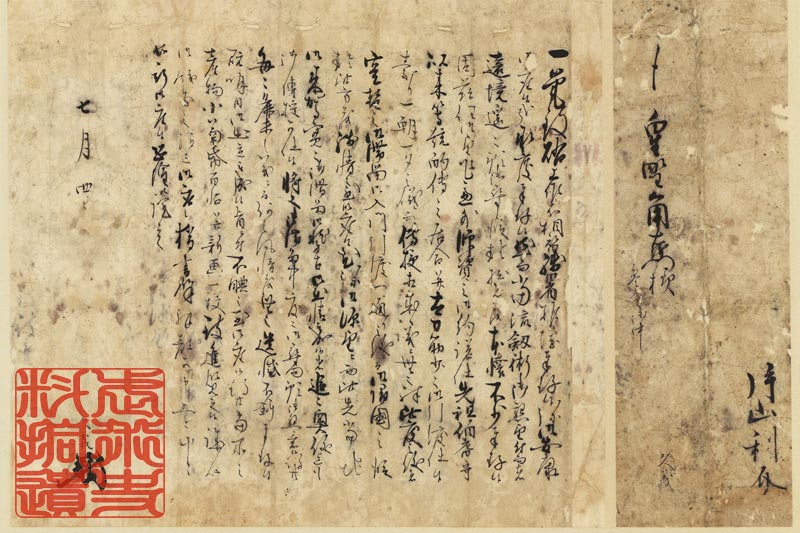

片山久義書簡

片山久義からの返文。これは星野實員が岩国を訪問する以前、伯耆流(片山流)について、初めて本家の片山家に問い合せた際の返答です。残念ながら虫損によって読みにくい所があります。

前記の書簡の翌年頃、星野實員は岩国訪問を果たし、片山久義の元で片山流の手ほどきを受けました。この書簡は、帰国に際して履修の事実を証明するために片山久義から得たものです。証明は、帰国後の藩当局者への説明に必要だったのでしょう。

一部の記述には、このとき星野實員が片山流の免許を相伝されたかのごとき言説が見られます。しかし、実際のところは短い滞在期間ということもあって、入門と初伝の相伝のみであったと考えられます。仮に免許が伝授されていれば、本書簡にその旨を記さないことは考えられません。

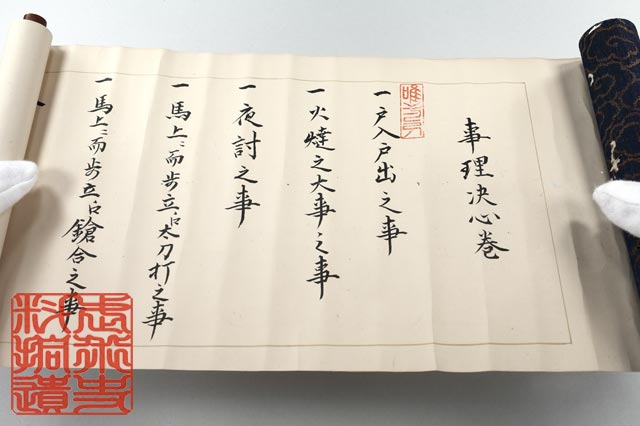

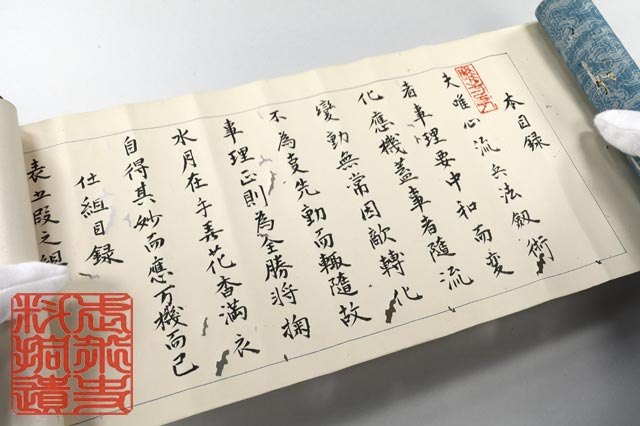

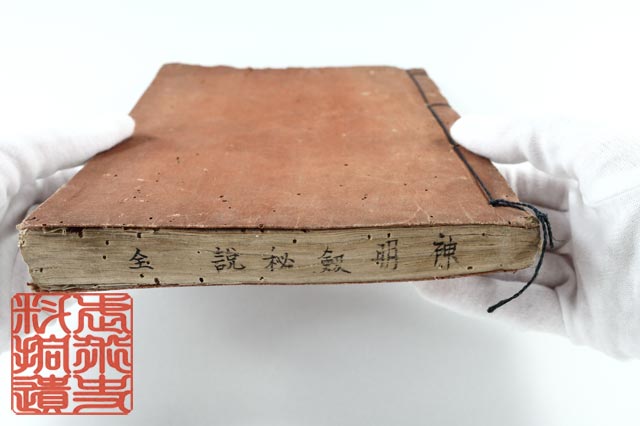

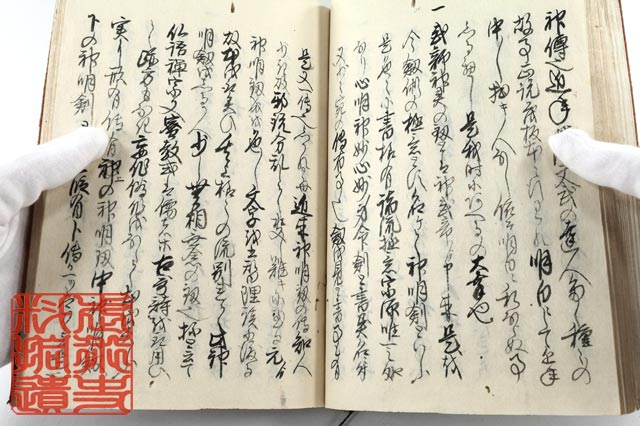

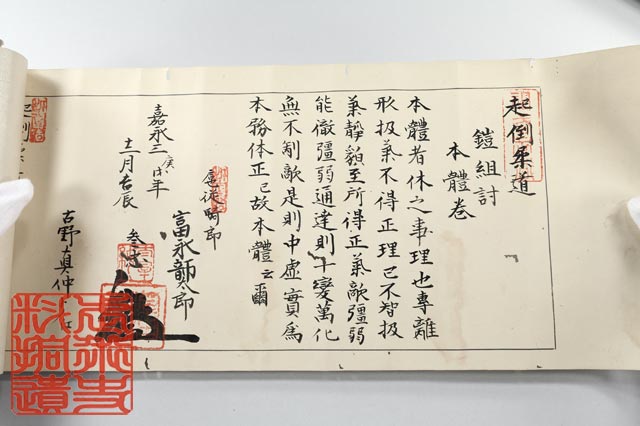

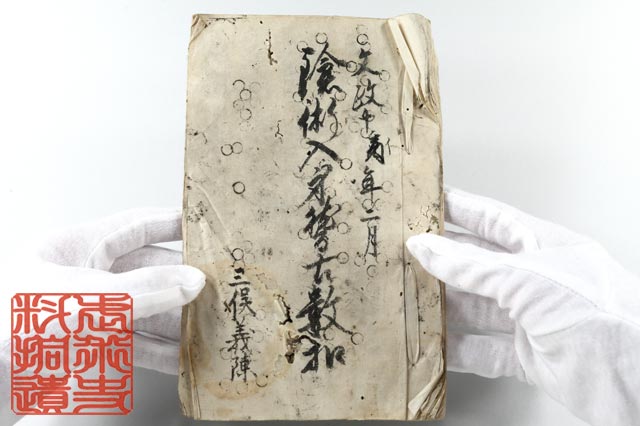

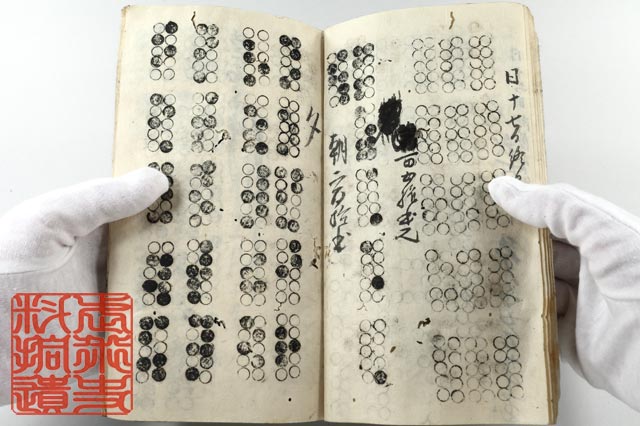

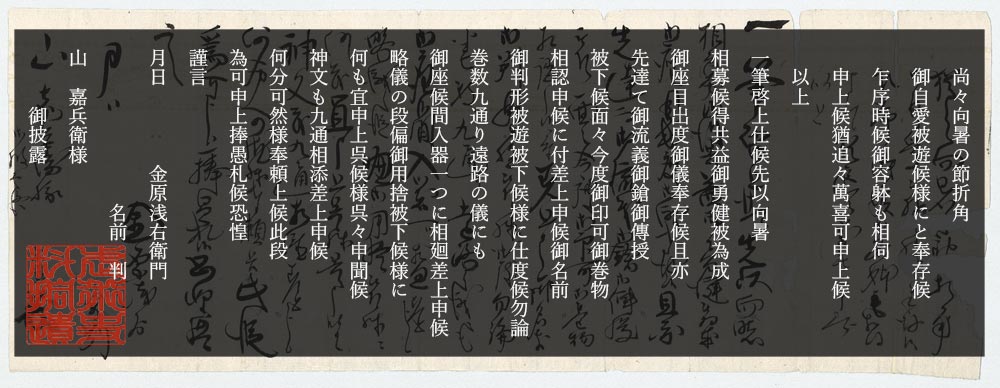

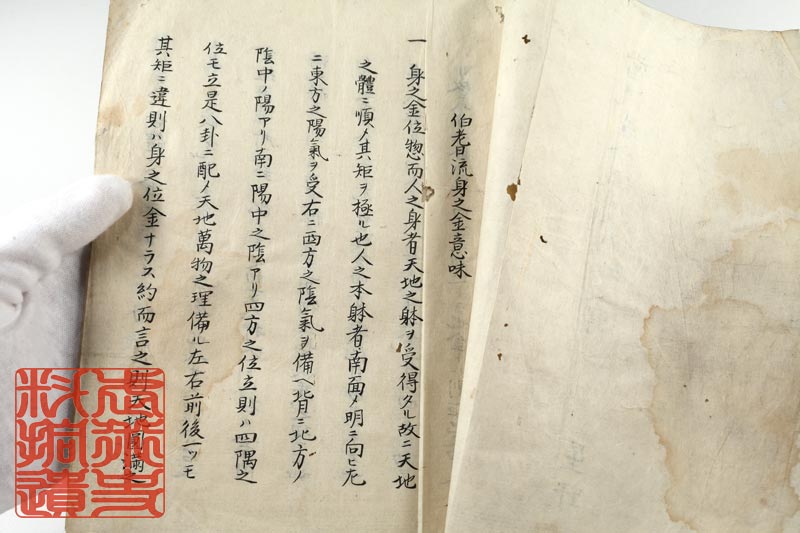

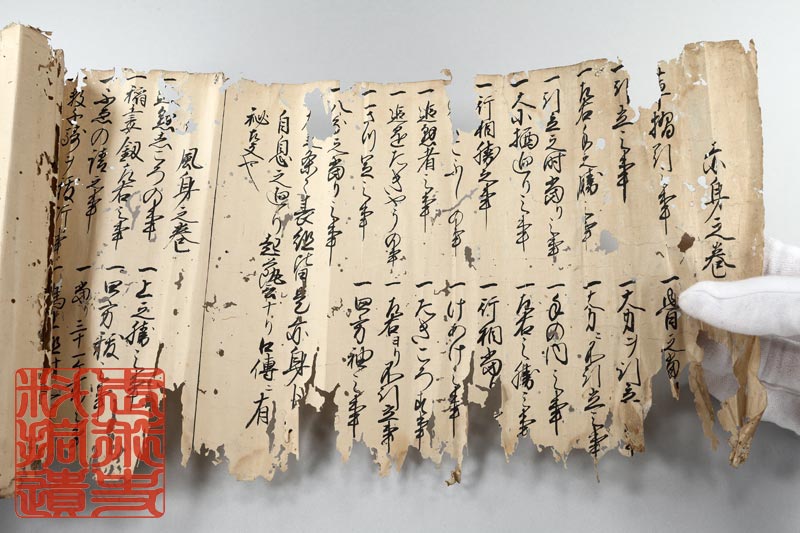

四天流組討伝書

松本源次郎行光 中奥師之書写

肥後で行われていた古流長刀の伝書の写。