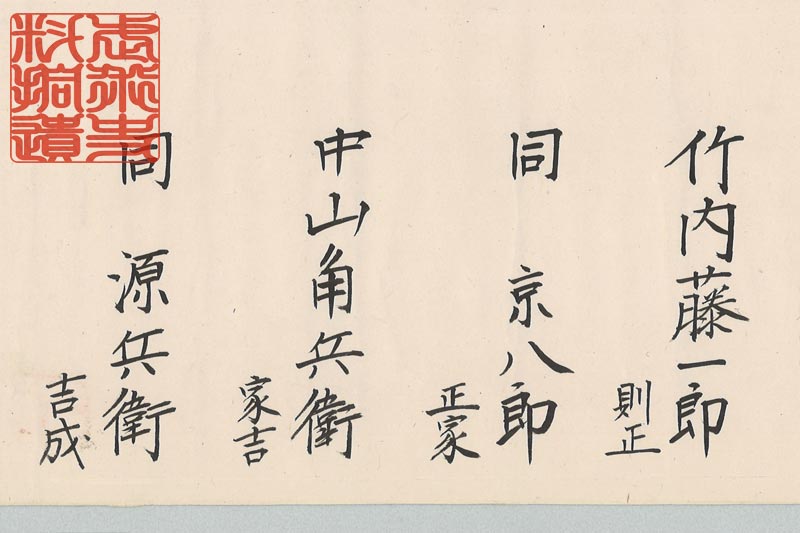

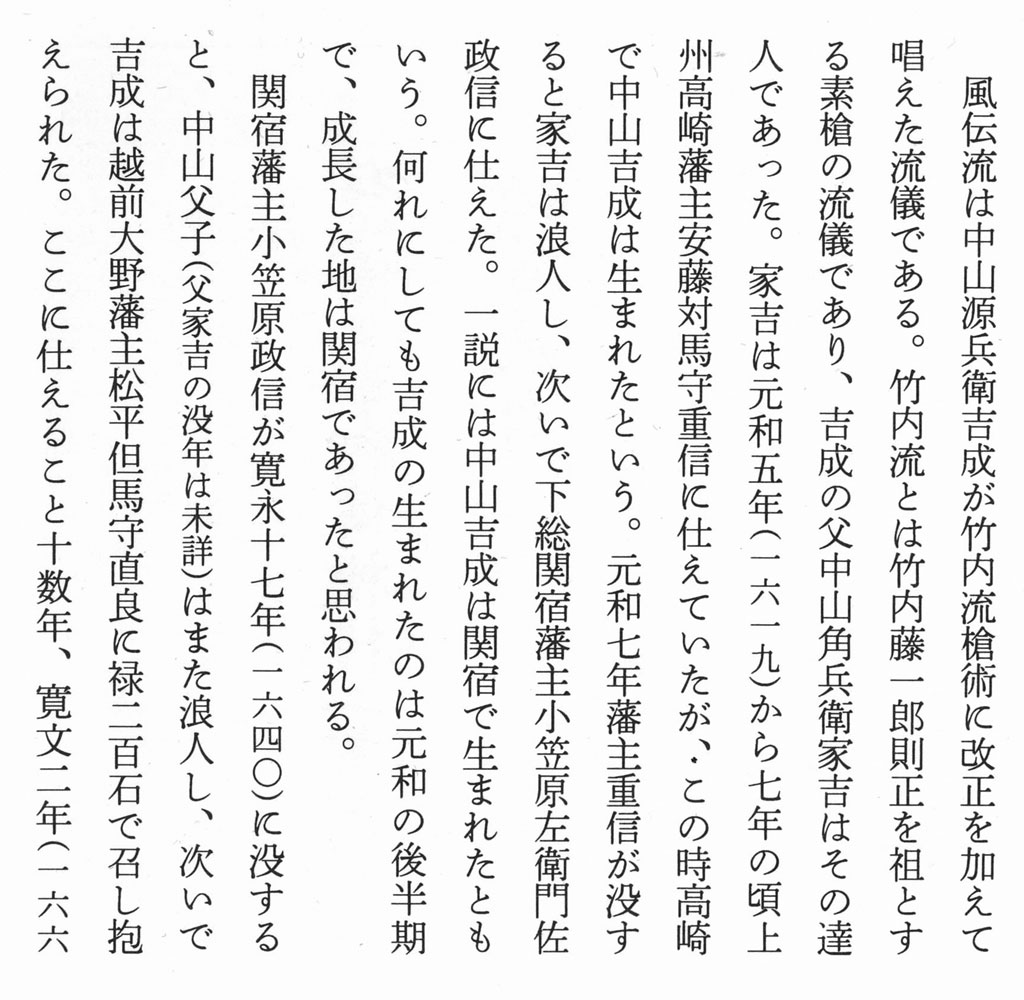

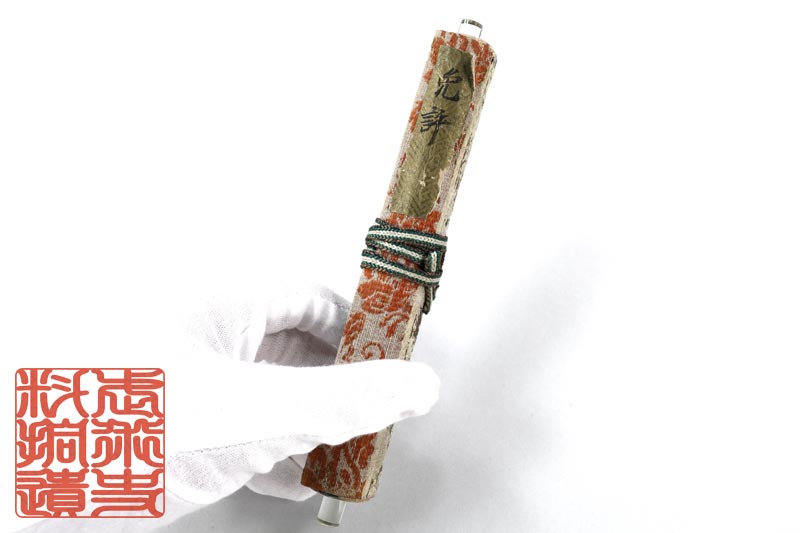

風傳流の伝書七巻-大聖寺藩士本山家

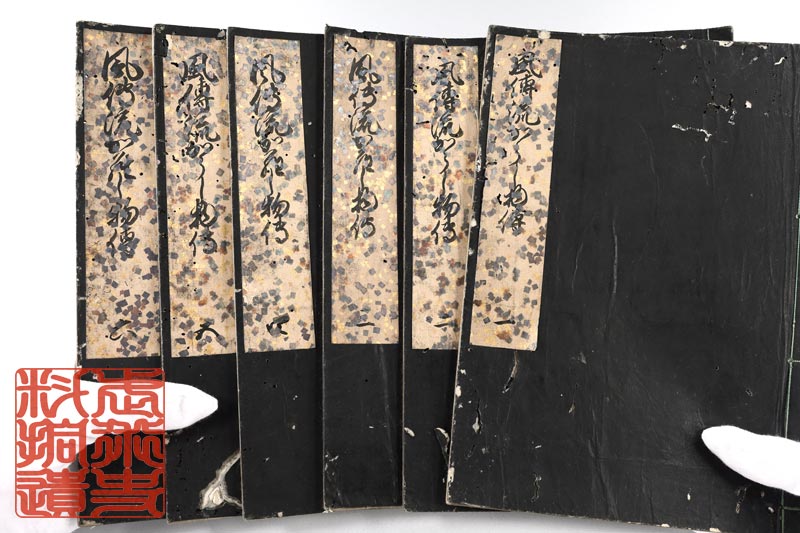

大聖寺藩士本山家旧蔵の伝書七巻。(風傳流のほかに五巻あるも、本項とは関係ないので省略)

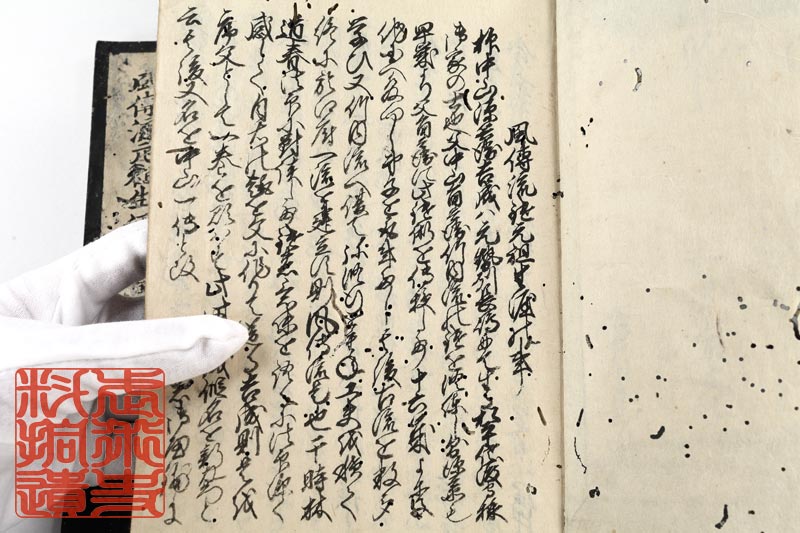

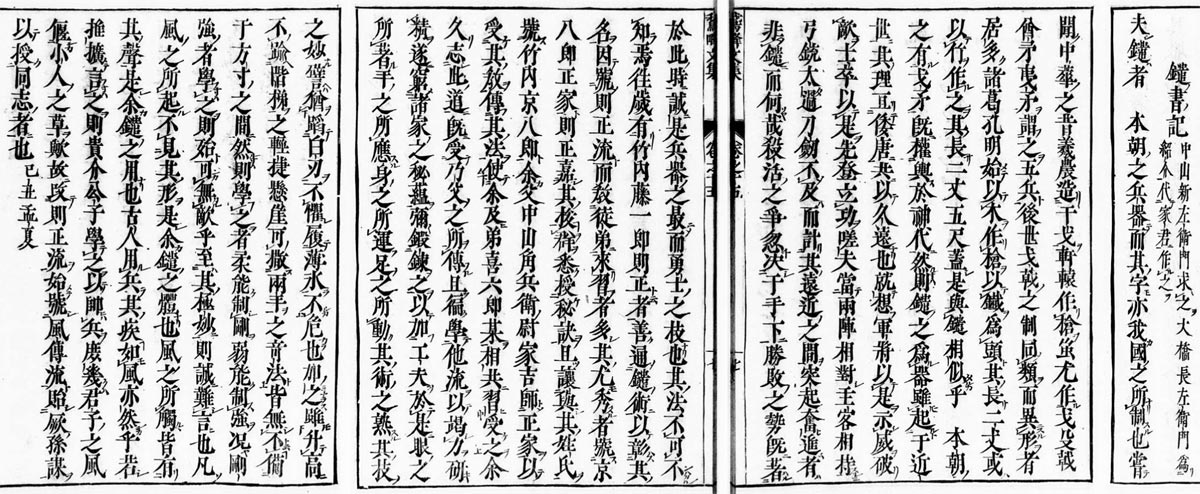

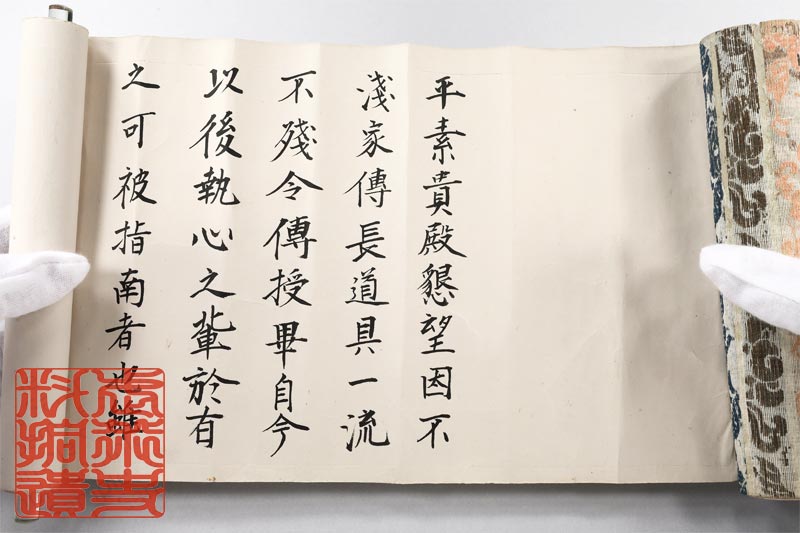

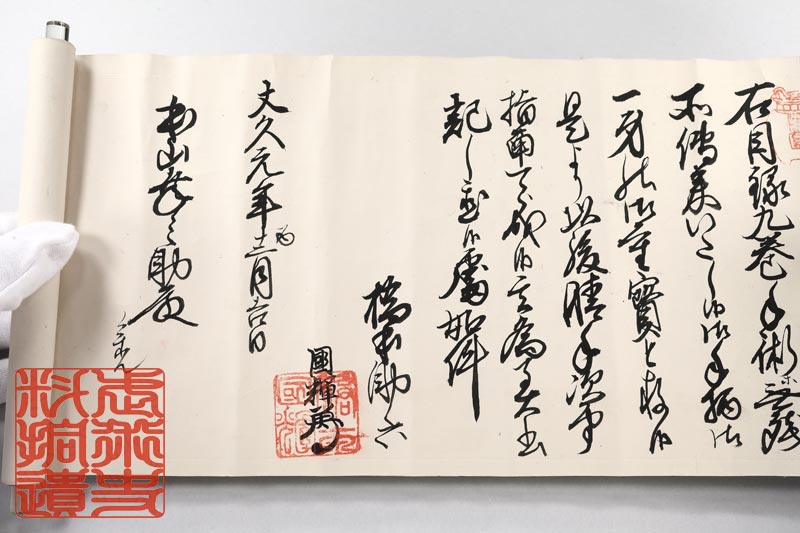

この七巻の内『風傳流免許巻』に「右、目録九巻手術等残す所無く伝来いたし候」と奥書されていることから、本来九巻揃いだったと分る。「風傳流史料の蒐集」で取り上げた通り、私の風傳流の史料蒐集の第一歩となった巻物。

なお、本山家についてはちょっと入り組んでいるので割愛。

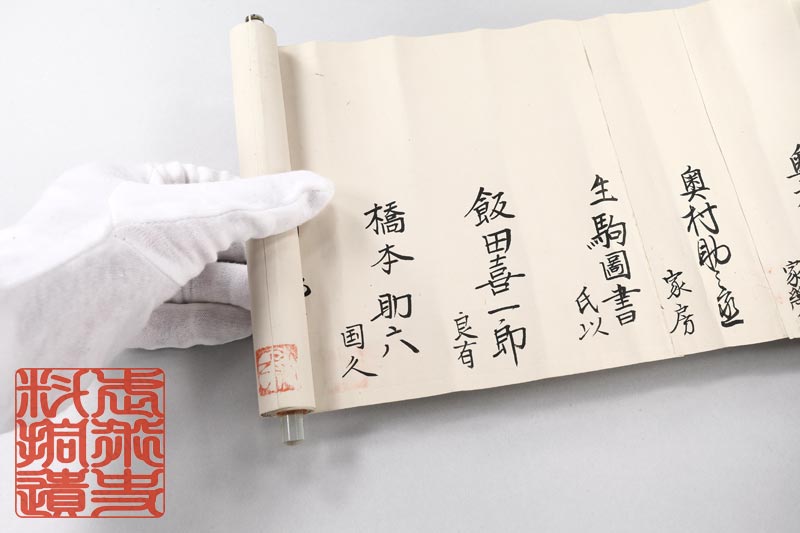

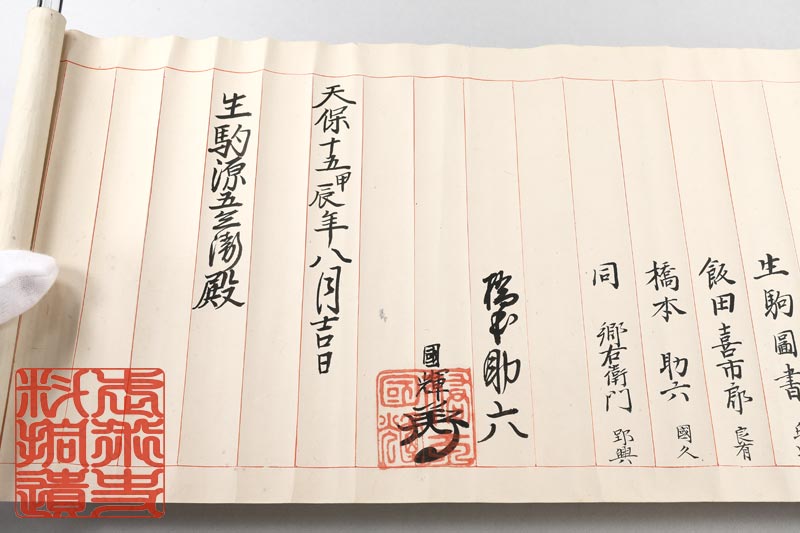

大聖寺藩において風傳流の師範家として知られる橋本家、「助六」の名乗りで気付く人もいるかもしれないが、実は奥村家の人が相続している。

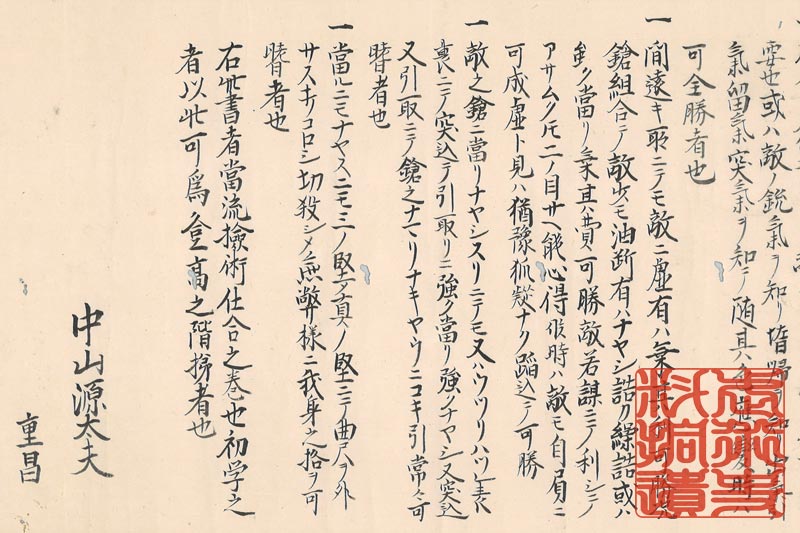

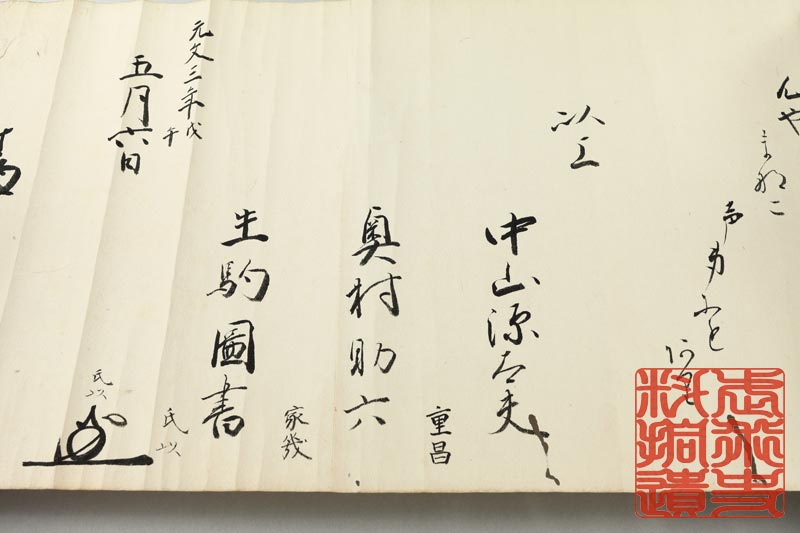

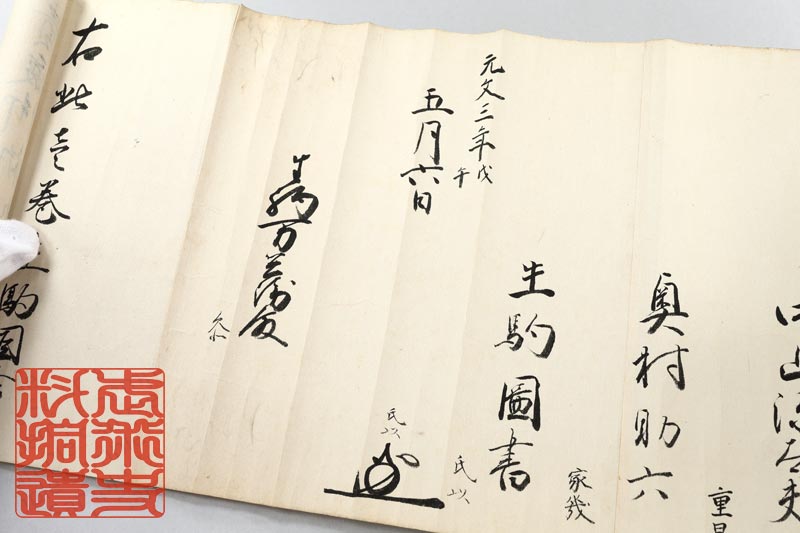

三代橋本國久は、元は奥村家房の次男だった。それが橋本家に養子入り、そして奥村家房の急逝によって、生駒氏以・飯田良有が師範代理を勤めたものか、後ほど橋本國久が風傳流の師範を継承し、以後この橋本家が風傳流を伝える。

橋本國輝は、橋本家初代から数えて五代目の当主。天保四年正月、三十一才のとき父郢興の隠居によって家督を相続し、二拾八俵を下され御馬廻に御番入りとなった。旧幕時代の後期から末期にかけて、この人物が長らく風傳流の師範を勤めた。

おそらく、現存する大聖寺系の風傳流伝書は、ほゞこの人の代のものと思われる。次いで、先々代の三代橋本国久も八十一歳という長寿であったことから、この人の伝書も多く現存しているのではないかと思う。

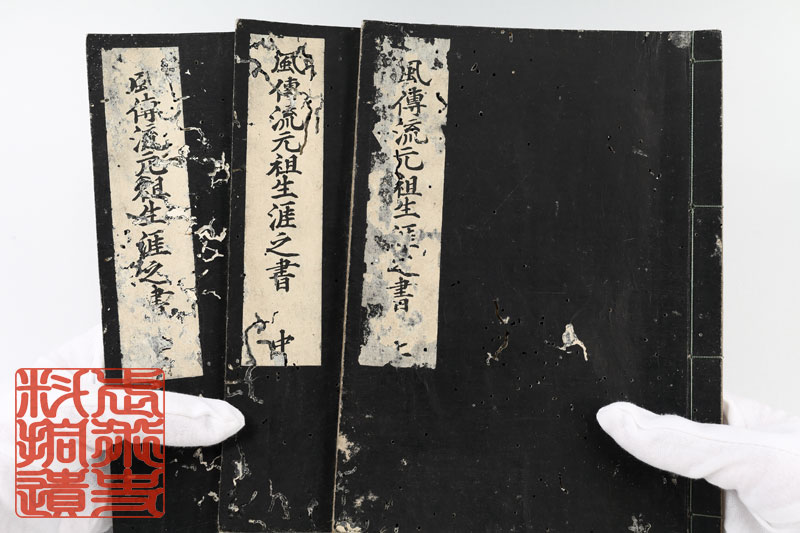

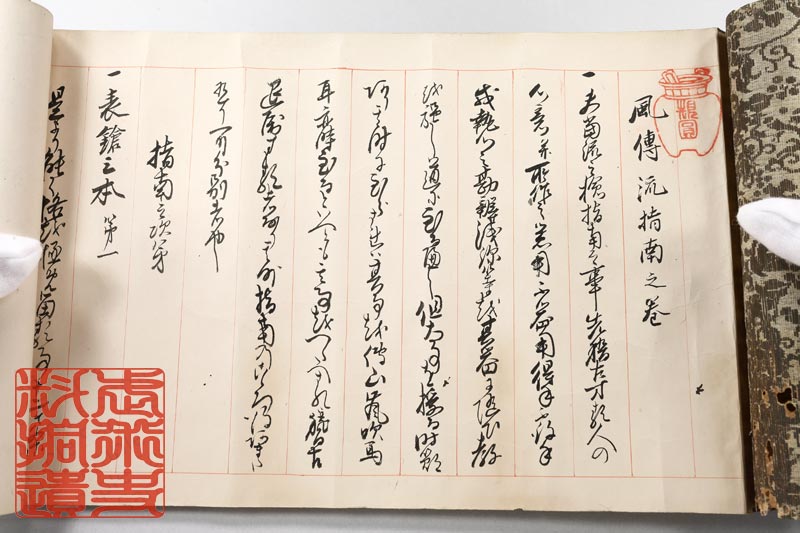

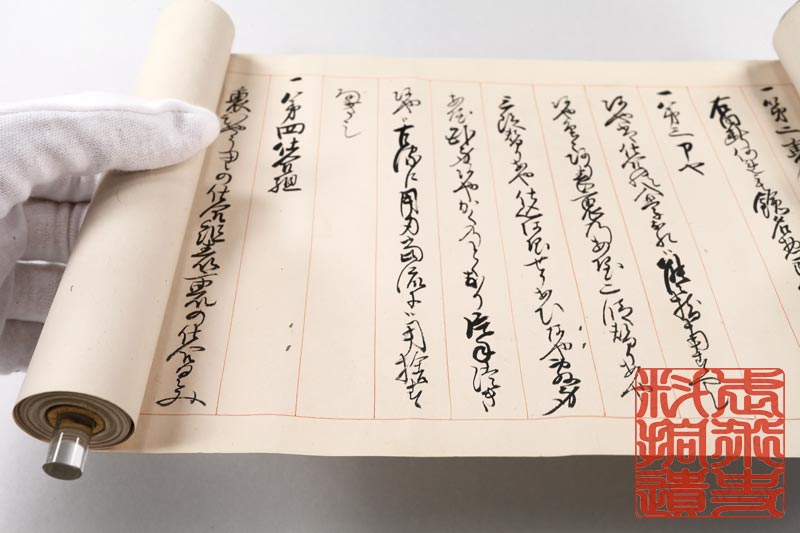

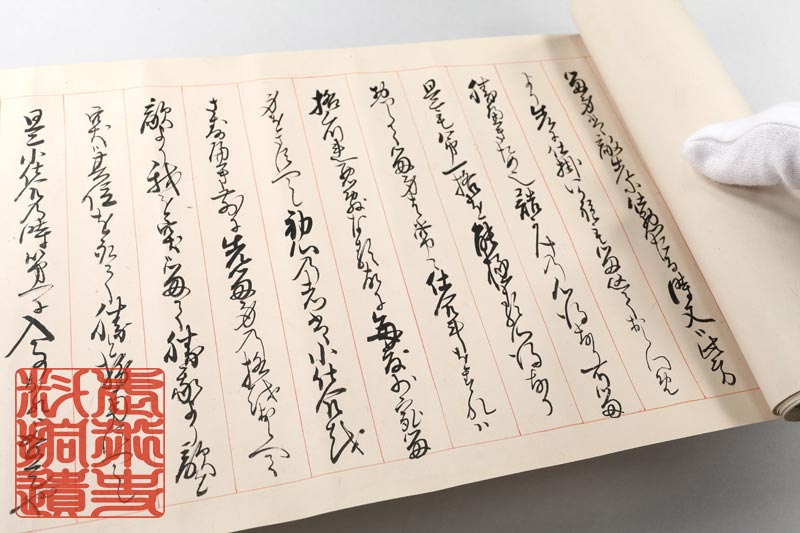

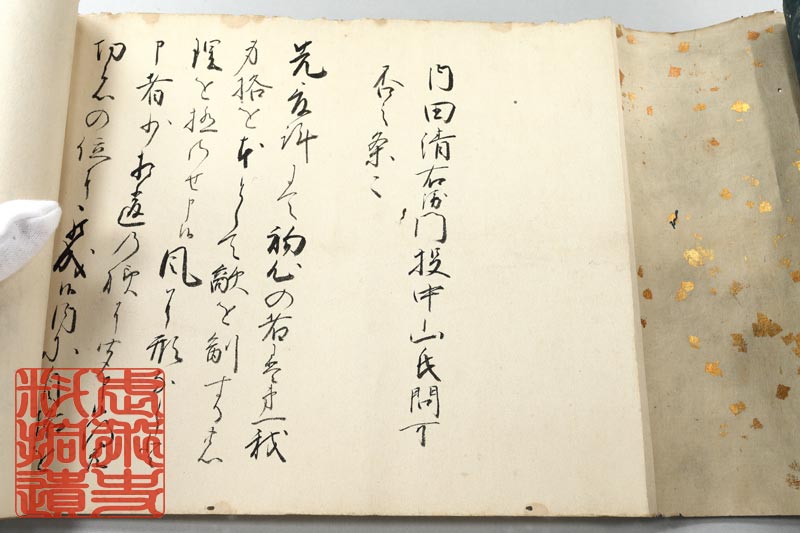

風傳流の伝書九巻-大聖寺藩士生駒家

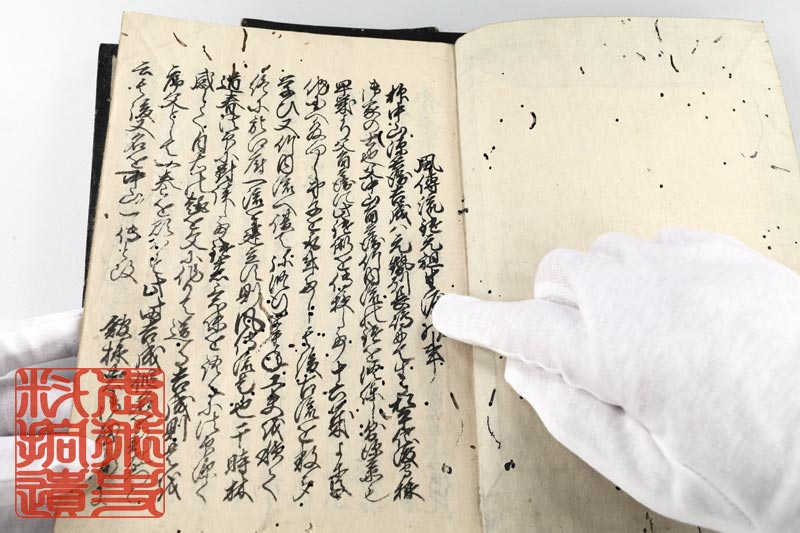

大聖寺藩の家老生駒家旧蔵の風傳流の伝書七巻。画像には写っていないが別に二巻ある。(風傳流のほかに二十巻あるも、本項とは関係ないので省略)

生駒家は、元は織田信長に仕えた家柄。紆余曲折あって、大聖寺藩における生駒家は、初代生駒監物が前田利長公に召し出されたことに始まり、以降、生駒家が代々同藩の家老職を継いだ。

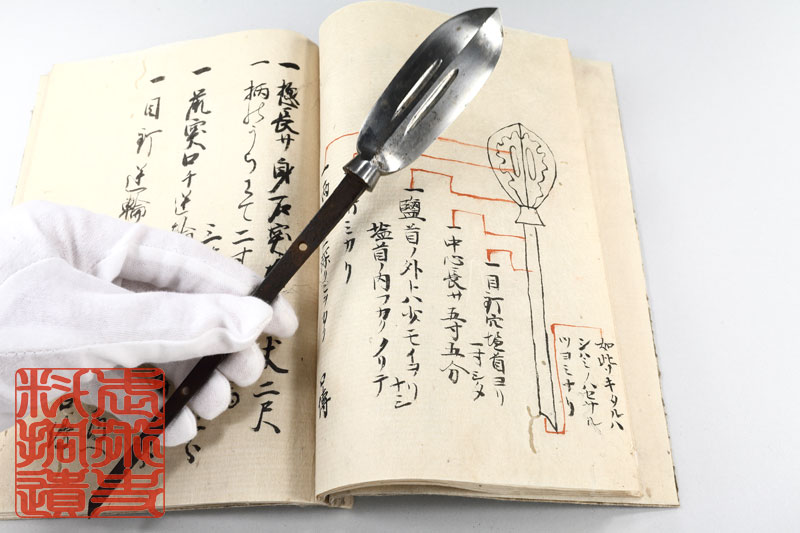

『風傳流指南之巻』は、いつごろ成立したものか定かでない。現在のところ、『中書』『印可』は未確認のため、あるいはこのどちらかに該当するものかもしれない。

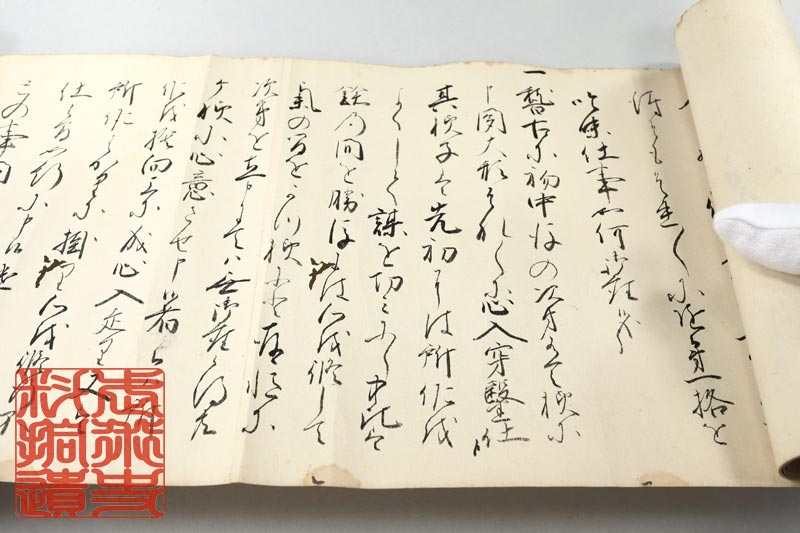

先に挙げた橋本國輝の『風傳流免許巻』は文久元年、そしてこの『風傳流指南之巻』は天保十五年、これだけを見ても長期間師範を勤めていたと分る。

生駒源五兵衛は、生駒家八代目の当主。当時、既に家老職に就いていた。

「生駒圖書」、大聖寺藩の風傳流系譜に必ず名を列ねる人物。急逝した奥村家幾に代って師範を勤めたと見られる。

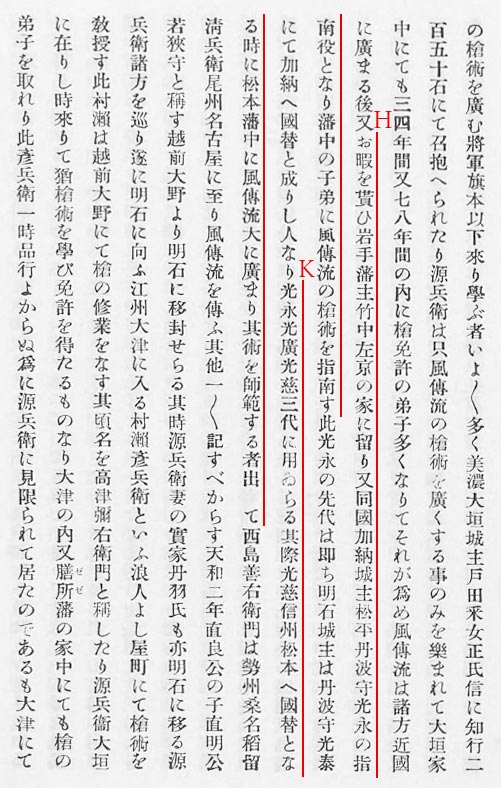

生駒氏以は、同藩家老生駒家の二代目生駒源五兵衛の弟、新知百五十石を下され前田利直公の近習として取り立てられ、別に一家を立てた。

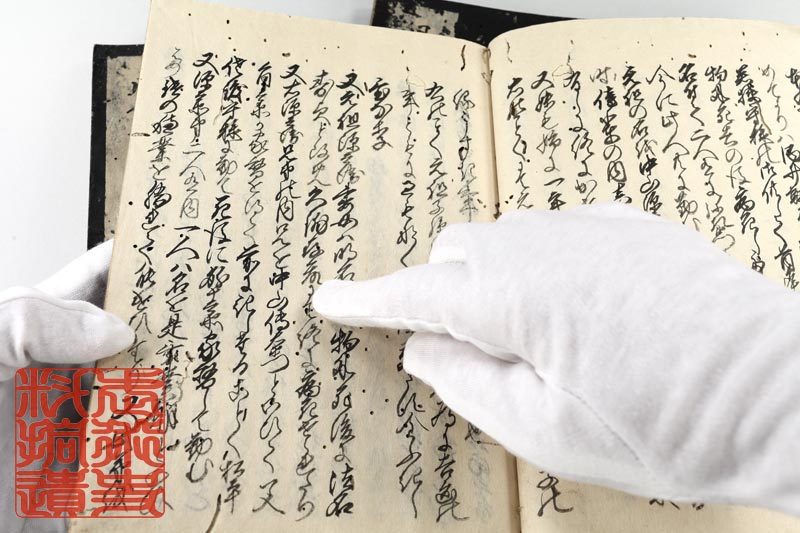

生駒万兵衛は、生駒家五代目の当主。当時家老職にあり、どうやら出府前に伝授されたものと見られる。

つまり、この伝書の師弟関係は、分家と本家の間柄。

先ほど挙げた『風傳流指南之巻』よりずいぶんと簡素な装幀。同じく家老に伝授したとはいえ、時代によってこれほど差が生じるのかと。

今回は、たゝ伝書を眺めるだけの投稿。

あとは、風傳流の伝書の階梯や、大聖寺藩歴代の師範、流祖中山吉成の弟子などについて触れたい。