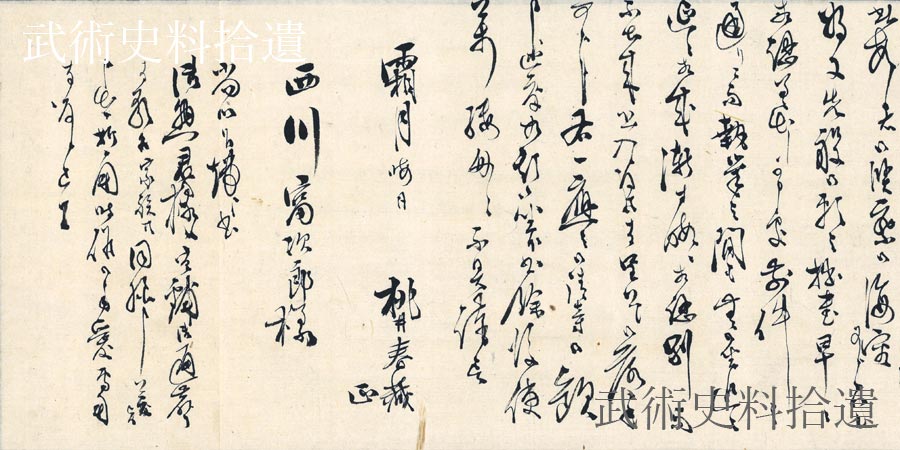

今囘こゝに取り上げる古文書は、『桃井直正書簡:十一月三十日付』です。桃井直正、この人は桃井春藏の名でよく知られており、ご存じのごとく鏡心明智流四世、士學館の主です。

桃井春藏は、文久二年、幕府に召し出され諸組與力格を仰せ付かり、御切米二百俵を下され、翌年劒術敎授方出役を仰せ付かりました。委しい履歷は諸書に讓り、爰に贅せず。

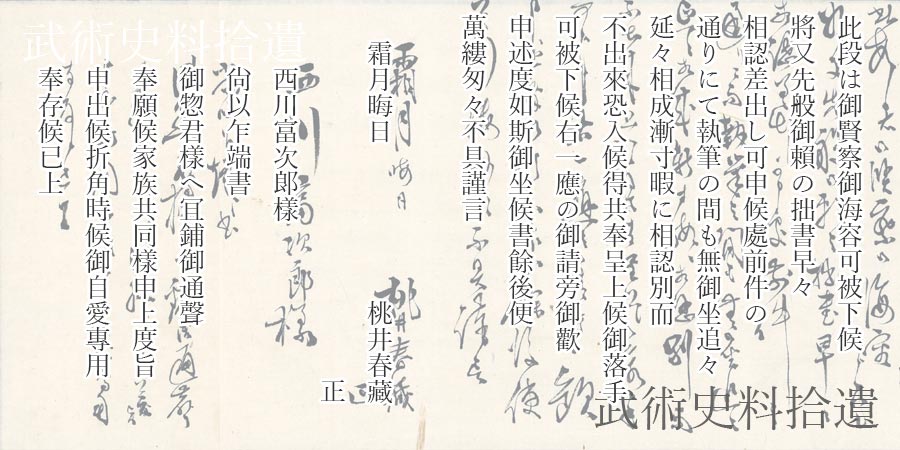

偖て、この『桃井直正書簡』は、同門の出石藩士西川富次郞(御一新後、出石藩少參事)が獨立し、藩内に於いて流儀を指南する立場になったことを祝したものです。前後の關係や、兩者の間に直接的師弟關係があったのかなど、明らかでない點は多くありますが、讀んでみましょう。

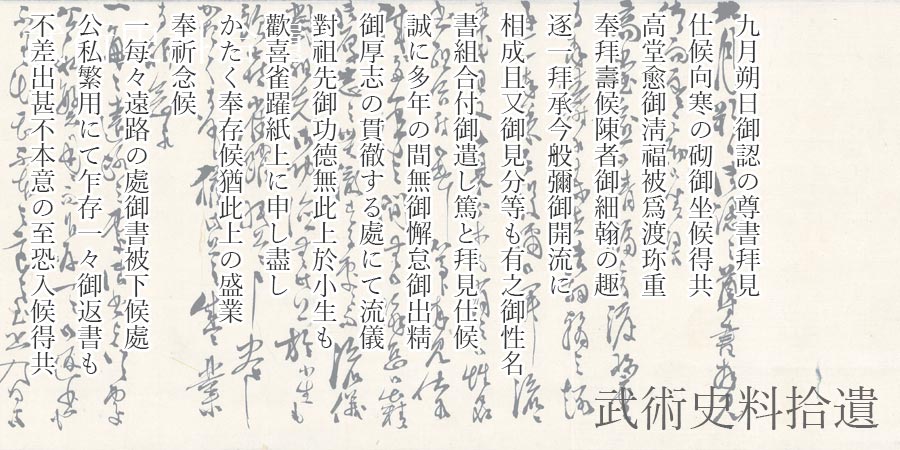

九月朔日御認めの尊書、拜見仕り候。向寒の砌に御坐候得共、高堂愈御淸福に渡らせられ珎重拜壽奉り候。

先ず、九月朔日の書信を受け取ったことゝ、定例の挨拶とを述べています。相手から受け取った書信の日付を明記することで、書信未着による齟齬を生じさせないことは、江戶時代の通例でした(その發生年代や普及の程度は未考)。

陳れば、御細翰の趣、逐一拜承。今般彌御開流に相成り、且又御見分等も之れ有り、御性名書・組合付御遣し、篤と拜見仕り候。

御細翰は事情を詳細に傳える書信のこと。これによって、書簡の差出人西川富次郞の開流と、見分のときの門弟の性名書と組合付とを知り得た、と前置きです。

西川富次郞は、桃井直正の門弟西川八十之進の後繼者にて、但馬國出石藩の士。

次に、開流というのは、はじめて師範となって門弟をとることを指すものかと推察します。また、見分・性名書・組合付は、武藝見分と、それに備えた文書とを指すものと考えられます。斯ういった見分時の樣子を記錄した文書と性名書・組合付の文書とを、これまでに幾例か目にしました。

誠に多年の間御懈怠無く御出精、御厚志の貫徹する處にて、流儀祖先に對する御功德、此上無く、小生に於いても歡喜雀躍、紙上に申し盡しがたく存じ奉り候。猶ほ此上の盛業を祈念奉り候。

此段こそ、桃井直正が傳えたかった本書翰の主旨にて、注目すべきところです。

一、每々遠路の處、御書下され候處、公私繁用にて、存じ乍ら一々御返書も差出さず、甚だ不本意の至り、恐れ入り候得共、此段は御賢察、御海容下さるべく候。

桃井直正という人物の立場を考えれば、よほど繁多であったことは想像に難くなく、また當時の書信に於いて、このように返信の延引を詫びた文面を少なからず見ます。

將又先般御賴みの拙書、早々相認め差出し申すべく候處、前件の通りにて執筆の間も御坐無く、追々延々に相成り、漸く寸暇に相認め別して不出來、恐れ入り候得共、呈上奉り候。御落手下さるべく候。

この段、西川富次郞の揮毫依賴に應えて、ようやく書き上げ作品を送付したとの旨を述べています。桃井直正は、劍術家としては珍しいことに、數多くの作品が現存しており、當時に於ける知名度の高さや、當人の書に於ける自負のほどが窺えます。

右、一應の御請旁御歡び申し述べたく斯くの如くに御坐候。書餘後便萬縷、匆々不具、謹言。

「書餘後便萬縷」は、「書き餘した話しは後の便(たより)に萬縷(詳しく)申し上げます。」の意。

尙ほ以て、端書乍ら御惣君樣へ冝鋪く御通聲願ひ奉り候。家族共同樣申し上げたき旨申し出で候。折角時候御自愛專用に存じ奉り候、已上。

この段は追伸です。「御家族の皆さまへもよろしく傳えてください。私の家族も同樣によろしくと申しております。」と、この追伸もまた當時における定例の挨拶です。

註 太字:譯文 赤字:解說

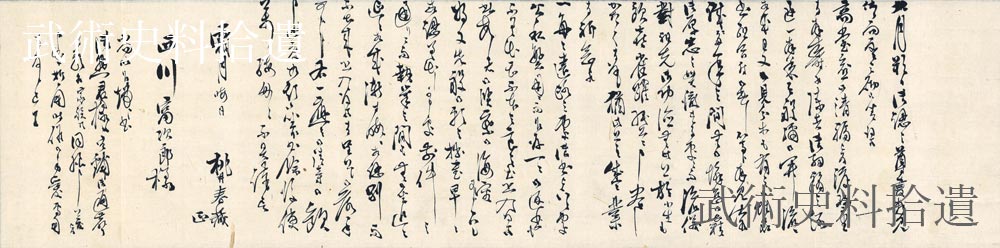

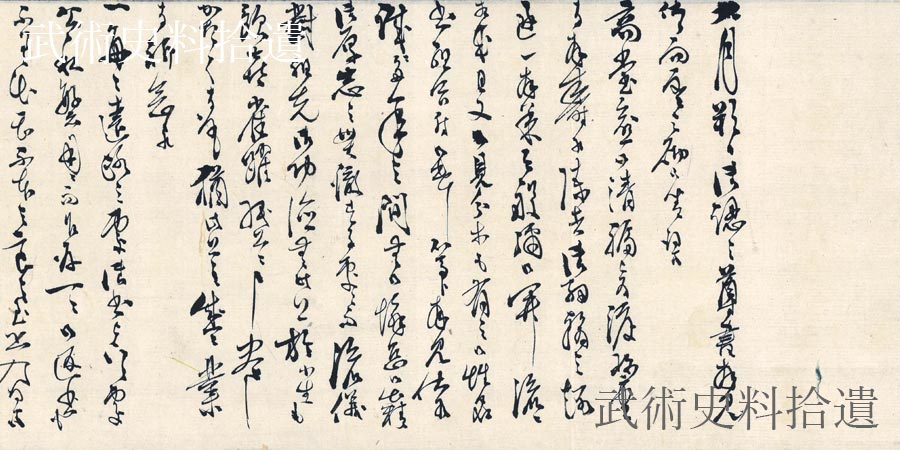

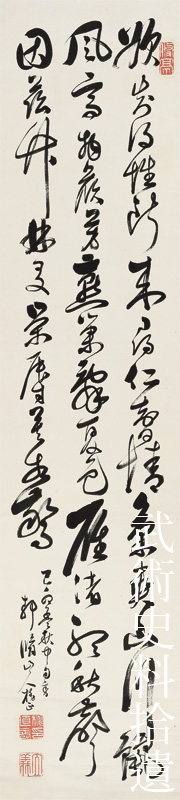

桃井直正の筆蹟は、一際見事に書かれた隸書の作品がよく知られる一方で、行書作品も少なからず現存しています。今人の目には、特に隸書の方が奇異に映ることから、行書の作品は隸書に比べてやゝ人氣が無いように感じられますが、その端正な書風は桃井直正という人物の人柄をよく表しているように思われ、私は好んで偶にこれを床の間に掛けて觀賞しております。

今囘こゝに取り上げた『桃井直正書簡』を觀ると、行書作品の筆蹟と氣脉を一にしており、當時の俗態に泥まない韻致を、その筆蹟に見ることができるかと思います。

尙々、この書簡の記された年代は、西川富次郞を調べれば判明すると分り乍ら、未だ資料を閱する機を得ず、そのため取り敢えず、舊幕時代の筆ではないかということ丈け付言して置きます。

令和三年八月十九日 因陽隱士著

參考史料 『桃井直正書簡:十一月三十日付』筆者藏

靜脩山人桃井直正行書秋日言志帋本直幀

性を得る所を知んと欲して、來て仁智の情を尋ぬ。氣爽にして山川麗はしく、風高して物候芳ばし。燕巢夏色を辭し、雁渚秋聲を聽く。茲に因て竹林の友、榮辱相驚ること莫し。己卯孟秋中旬書す、靜脩山人桃正。

『懷風藻』に收める所の吳學生釋智藏が二首の中の一首「五言秋日言志」。明治十二年七月中旬の筆。

靜脩山人桃井直正隸書一心

一心

惟ふに心の德は至虛至靈。其の本體を原[たつ]ぬれば廣大高明。內衆理を具へ、外萬變に應ず。之れを六合に放ち、之れを方寸に斂む。善く養ひて害無くんば、天地と似たり。之れを伊何[いか]に養ふか、日々敬ふのみ。之れを伊何に敬ふか、惟[たゞ]誠の一字のみ。萬變是れ鑒するに、一以て之れを貫く。明治十四年暮冬中浣書す、河南隱士靜脩山人桃直正。