大橋八郎次 百七拾石 六代目師役 道奉行 鉄炮方

柴田権五郎 十人扶持 七代目師役 番方 学問所・好古堂肝煎

前回は六代目師役へ提出した起請文について述べました。

今回は七代目師役へ提出した起請文について述べます。但し、一枚起請文の形式で提出されているため、いくつか紛失したことも考えられます、よって現存する史料のみ。

七代目師役の柴田権五郎は、文化4年4月17日より文政11年11月30日まで、22年間師役を勤めました。

五代目が14年間、六代目が7年間、八代目が5年間、九代目が4年間、十代目が23年間勤めており、各代の師役在任期間のなかでは柴田権五郎は長期に類しています。履歴については以前に記しましたので今回は省きます。

起請文は各人一帋づゝ提出しており、七名分現存しています。この七名について調べたところ、三名の履歴が分りました。尤も家臣録を精読すれば、某次男、某三男という記録が見当たるのではないかと思います。

文化9年8月

石川一兵衛政央 「御許容以前は」「許容状神文」

文化9年8月19日

森五百八政鶴 「御許容以前は」

根岸恒六直益 「御許容以前は」

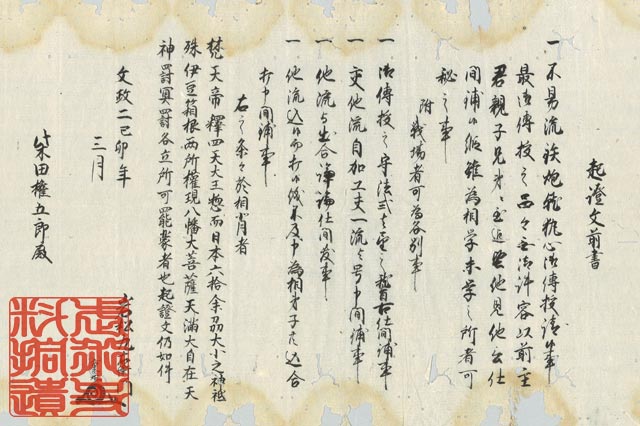

文政2年3月

岩松九右衛門重矩 「御許容以前は」

文政8年1月8日

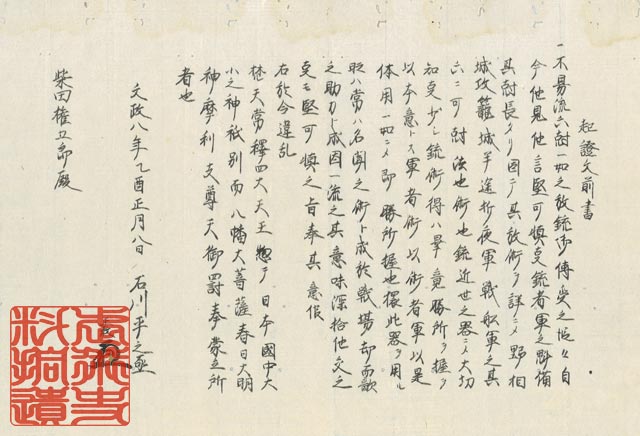

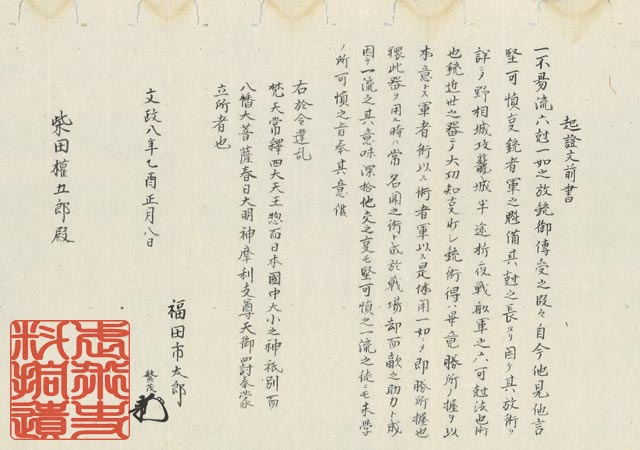

河合槌弥宗之 「六剋一如之放銃御傳授」

福田市太郎繁茂 「六剋一如之放銃御傳授」

石川平之丞正教 「六剋一如之放銃御傳授」

文化9年8月(1812)

石川一兵衛は安永9年に亡父の跡式百石を下されます。前髪執の翌年、寛政5年に御主殿へ御番入り。以降、御城内外火之番、御在城中御供番、御在城中御近習御小姓、御鉄炮方時役などを勤め、文化7年に御鉄炮方を命じられます。起請文のときは此の鉄炮方でした。記録は文政3年まで。附けたり、父市兵衛は安永3年から同8年までの間、飾間津御蔵方、舩場御蔵方などを勤めていました。病没したとき、一兵衛は未だ若年であったようです。

文化9年8月19日(1812)

森五百八、此の人は不易流の九代目師役森助右衛門(旧五百八)の嫡子です。ちょうど此の起請文が提出された文化9年8月5日に届けを出して長吉改め五百八と名乗ります。文化5年袖附、文化7年前髪執、そして 文化9年不易流へ入門。後の文化13年に学問所検讀手傳となり、翌年出精との事によって褒美を下されます。また文政元年にもその方面に出精との理由で褒美を下されており、学問に熱心であった様子です。記録は文政3年まで。父の履歴は以前に述べた通りです。

森助右衛門 百石 九代目師役

根岸恒六

文政2年3月(1819)

岩松九右衛門は天明5年に亡父の跡式(石高無記録)を下され御消火御番入りします。以降、御在城中御供番、御城内外火之番、御在城中御次番、道奉行代、道奉行時役、大目付役(助役)、御供・見分度々、奉行兼帯、*神戸四方之助出坂中奉行方相談、弐拾石加増、御物頭、大目付御免・奏者番兼勤、学問所肝煎、好古堂肝煎、御物頭役御免・奏者番一通り。起請文ときのは御物頭役・奏者番・好古堂肝煎を勤めていたようです。父九右衛門は室津御目付、御山奉行、病歿直近は御使番格となり御役人番へ御番入り。

文政8年1月8日(1825)

河合槌弥

福田市太郎

石川平之丞は先述の石川一兵衛の子だと思います。一兵衛の前名が平之丞でした。

石川一兵衛 百石 御鉄炮方 御蔵方

森五百八 九代目師役の嫡子

岩松九右衛門 御物頭 奏者番