門弟(一)

前橋藩~姫路藩の酒井家に於いて御流儀に挙げられる不易流砲術*1。その五代目の師役にあたる者が前田十左衛門です。不易流鉄炮指南を命ぜられたのが安永9年8月2日(1780)のことでした。勿論、これ以前より十左衛門は同流の高弟であり、前師役下田五郎太夫が病気となってからは代理を勤めるなどしていました。当時の禄高は百七十石、御物頭、江戸詰ではなく姫路に住する家で、藩内では上士と云うべき身分でありました。

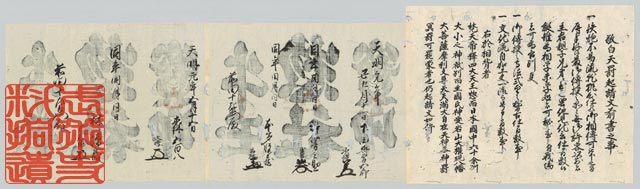

さて、師役を命ぜられた翌年の天明元年5月11日,15日(1781)のこと、弟子の五名が起請文を差し出します。

この起請文というのは入門したときや傳授の段階に応じて差し出すなどするものですが、こゝに掲げたものは弟子の中でもいわゆる高弟たちが名を列ね、師役の代替りに際して差し出したものであります。

下田與曽五郎次禮、神戸四方之助盛昌、本多悦蔵為政、森五百八政嘕、林源蔵知郷。この五名の中、神戸四方之助のみは調べが行き届かず履歴が分りませんでした。それ以外の四名については『家臣録』に拠り安永元年より文政初年迄の履歴が分っています。

これによって、不易流砲術を学んだ武士たちの一端が明らかになるのではないかと思い、こゝに記すことにしました。

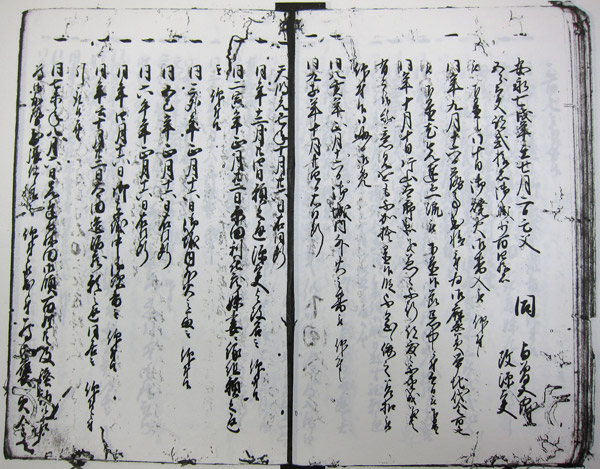

一人目は下田與曽五郎。同流の四代目の師役を勤めた下田五郎太夫の養子です。父五郎太夫は師役在任中の安永3年以降に[御代官][御勘定奉行]を勤め、安永7年6月9日(1778)に病死します。與曽五郎が太田家より養子入りしたのが同年5月14日のことですから、これは一種の末期養子にあたる措置かもしれません。與曽五郎は跡式十石を減らされ百四十石を相続します。はじめ御焼火へ御番入り。林田領の百姓が騒動を起こした天明7年8月6日には加勢として出張。のち[鉄炮方][御使番][御舩奉行仮役][石州御銀舩御用][町奉行仮役]を経て[御中小姓組格御舩奉行]となります。以降は[石州御銀御用]に関わることが多く大坂・室津へ出張するなどしました。(記録はこゝまで)

二人目は神戸四方之助。

三人目は本多悦蔵。父宇八の病死によって安永6年9月26日(1777)跡式二人扶持を減らされ五両三人扶持を相続する。翌年前髪執、御主殿へ御番入り。御在城中の栄八様御附を勤めるも、天明6年12月2日(1786)若くして病死します。そのため本多悦蔵がどのような武士であったのか分りませんが、家督を継いだ弟宇八の経歴を見ると、度々稲毛見分を勤め、その後は[舩場御蔵方][御用米御蔵方]を勤めました。

四人目は森五百八。後に伊野右衛門と改名する此の人は、不易流の九代目師役です。しかし、起請文を提出した当時は家督を相続する一年前にあたり、殿様の御在城中御次詰を勤めていました。父伊野右衛門は[奏者番]、天明2年7月16日(1782)に隠居します。このとき森五百八は、家督二十石を減らされ八十石を下され御主殿へ御番入りします。以後、大まかに挙げると[飾万津御蔵方][高砂北御蔵方][鉄炮方][吟味役][御勘定奉行][御勝手御用出府][御中小姓組頭][御勝手御用出坂][宗門奉行年番][堰方年番]と勤め、文政3年に至ります。この間二十石を加増され家禄は百石に戻りました。

五人目は林源蔵。父郷太夫は鉄炮方、起請文を提出した翌日の天明元年5月12日(1781)願いによって鉄炮方を辞任し、その翌年4月12日に隠居します。この日に源蔵は家督を相続します、二十石減らされ百石を下され、御主殿へ御番入りしました。以降、およその職務は[室津御番所御目付][高砂御番方][家嶋御番方][飾万津御蔵方][御用米御蔵方][舩場御蔵方][高砂南御蔵方]を勤め、享和2年7月8日(1802)病死します。はじめの方の[室津御番所御目付]は祖父の生前最後の職と同じです。

前田十左衛門 百七十石 五代目師役

下田與曽五郎 百四十石 四代目師役の養子

神戸四方之助

本多悦蔵 五両三人扶持 急死

森五百八 八十石-百石 後の九代目師役

林源蔵 百石

以上、起請文に名を列ねた四名と、師役前田十左衛門の大まかな履歴をこゝに掲げました。見たところ、共通するのは「舩」と「御蔵方」でしょうか。今後、姫路藩の職制などについて勉強し、彼らの藩内に於ける位置を明らかにしたいと思います。

1…不易流砲術が酒井家に導入された経緯については、別項「流祖の足跡(二)」に述べた通りであります。