宇田川武久氏の著書『江戸の炮術―継承される武芸』に「姫路藩真下貫兵衛の金赦し」と題された項がある。

そのまゝ引用するわけにはいかないので、こゝでは要点のみを述べよう。

(1) 土浦藩の関流炮術師範関家へ入門した姫路藩士真下貫兵衛の稽古日数が短いにもかかわらず赦状と捨傳書を伝授されたこと

(2) その謝礼が多額であること

宇田川武久氏は上記二点を根拠として、真下貫兵衛は金赦しであるとされている。

私は姫路藩の炮術について調べている最中であり、その一連の作業のなかで同書に目を通した。そして思った、この項については全くの誤解である、真下氏の名誉のためにもこの誤解を明らかにしておこうと。

真下家

そもそも姫路藩士 真下貫兵衛の家柄とはどのようなものか。『姫路藩家臣録』を元にその履歴を追う。

祖父 真下藤兵衛は安永8年(1779)御持筒組鉄炮稽古世話の職につき、そのほか諸役を勤め寛政4年(1792)隠居。(※御持筒組とは藩主直属の鉄炮足軽隊)

父 真下政太夫は天明2年(1782)藤兵衛と同様に御持筒組鉄炮稽古世話の職につき、寛政4年(1792)舩手之者鉄炮稽古世話に転じ、家督(2人扶持 組外)を相続、御土蔵御番入。その後は諸役を勤めつヽも舩手之者へ鉄砲を指南、享和1年(1801)他の役務に差し支えるときは息子真下貫兵衛(当時は幸助)を稽古世話に立てるべき命があった。結局、真下政太夫が舩手之者鉄炮稽古世話の任を解かれたのは文政3年(1820)のこと、およそ38年間師範を勤めた。

真下貫兵衛は先にも記したように享和1年(1801)には舩手之者鉄炮稽古世話を手伝うようになり、文化2年(1805)5月20日に舩手鉄炮稽古指南見習となり、文化4年(1807)4月29日には大日河原において壱貫目鉄炮角前を藩主の御覧に入れ”貫”の文字を授与される。

そして同年5月11日この壱貫目玉鉄炮の放方の功績によって弐人扶持下され御徒士格として召し出された。

以上、問題とされた関家入門までを掻い摘んで記したが、このように履歴を確認できる祖父 真下藤兵衛・父 真下政太夫・真下貫兵衛と三代にわたって、鉄炮足軽を指南する稽古世話の師範職を世襲している。真下貫兵衛に至っては見事壱貫目放方を御覧に入れ二人扶持を下され御徒士格に召し出された(これは家督を相続する以前のことで、純粋に彼の功績による)炮術を家業とする家柄である。

それと、姫路藩において足軽指南は従来より関流で統一されていたことを考え合わせれば(*1)、真下氏は姫路藩において従来より行われていた小屋関流または野口関流を学んでいたことは明白である。

つまり、真下貫兵衛は関家へ入門する以前から、関流炮術について少なくとも六年以上の修錬を積み、且つ指南する立場としても経験を積んでいた。(いつの頃から修行を開始したのか記録には見えないので、父政太夫の手伝いを命じられた年を下限とする)

入門から相伝

さて問題とされた関家への入門から帰国までの動向を各書より一部抜粋する。

『江戸の炮術―継承される武芸』

文化4年(1807)7月朔日の真下政太夫・真下貫兵衛の両人である。

酒井雅楽頭様の御家来真下貫兵衛・真下政太夫のふたりが炮術に入門したいと同藩の御留守居役を通して、(土浦藩の)御留守居にいってきた。自分は入門を許したいので、このことを月番の又兵衛殿と列座にうかがった。十五日の朝、治兵衛から手紙で酒井衆両人の入門は支障がないから、入門の日取を取り極めるように申してきた。十八日のそこで都合がよければ、御前十時こと、こちらに出かけるように酒井衆に申し遣わした。

なお、十八日の条にふたりが肴代二百疋を持参して入門の手続が終った、とある。

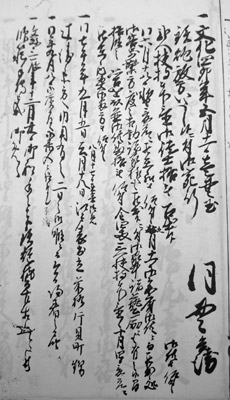

『姫陽秘鑑』

一、文化4年(1807)7月28日土屋相模守様御家来関内蔵助方江炮術入門被 仰付、同年8月2日より御客箭繰方忰貫兵衛江被 仰付、右手伝ニ罷出候ニ付御肩衣被下置、右之節着用仕相勤申候

『姫陽秘鑑』

一、同年同月21日奥於 御居間、壱貫目玉鉄炮繰方被仰付入 御覧候処御小袖被下置、其上貫叟之実名御直筆ニ而拝領仕候

『姫路藩家臣録』

文化4年(1807)9月11日御参府御供ニ罷出候処、御客前薬方度々相勤、諸家様へも罷出候ニ付御家中諸藝励二も有之候間、格段之 思召を以並御供番格被 仰付、金四両三人扶持被下置候、10月4日爰元ニ罷在候内奥御番方被 仰付候-同7年8月17日奥番御免

『江戸の炮術―継承される武芸』

文化6年(1809)12月11日真下貫兵衛へ赦状と捨傳書が傳授される。相傳の謝礼として関内蔵助信貞に金千疋、関昇信臧に金二百疋、信貞の妻に金五百疋、家来二人に金二朱を贈る。

文化7年(1810)7月30日炮術稽古の打納めに出席、真下貫兵衛250目玉・100目玉を放つ。

文化7年(1810)8月17日真下貫兵衛、国許に帰るので関家へ挨拶に行く。

以上を踏まえた上で話しを進める。

壱貫目放方を見事御覧に入れ扶持を下された真下貫兵衛は、その二ヵ月後、藩主の江戸出府の御供となりそこで土浦藩の鉄炮師役 関内蔵助へ入門する。「真下政太夫忰貫兵衛大筒繰方被仰付候事(『姫陽秘鑑』)」

文化4年(1807)7月に入門した真下貫兵衛は文化6年(1809)12月に赦状と捨傳書を伝授された。つまり彼が享和1年(1801)に舩手之者鉄炮稽古世話手伝となってから八年後のことである。無論、家元とも云うべき関家での修行と、国元に従来より伝承されている分派の小屋関流・野口関流では修行の程度に少しく違いがあるとは思う、しかしこの両派は素より関家に学んだ分派であるから、一から修行をし直す必要はなかっただろう。

稽古日数

さて、宇田川氏は著書の中で、真下貫兵衛が入門から二年で伝書を相傳されたことについて「貫兵衛の稽古の年数は足りないから、これはまさに金赦しといわざるをえない」と述べられている。たしかに通常の入門であれば、たったの二年で傳授されるものではない。

しかし、先述のごとく真下貫兵衛は関家入門以前から姫路藩内で関流を修行しており(*1)、且つ壱貫目放方の功によって召し出されたほどの人物であったから、この点を考慮すれば入門二年で傳授されて然るべき技倆は充分に備えていたと考えられる。藩内において修行し、後に他家の士に入門して短期間で免状・印可を傳授されることは珍しいことではない。

謝礼

又、謝礼について宇田川氏は横田平内・近藤亘理助の謝礼額と比較して「これが常識の範囲とすれば、いかに貫兵衛の謝礼が高額であったかがわかる。」との見解を示されている。

なるほど、比較に提示された両者は三百疋、真下貫兵衛の謝礼は千七百疋を超える。内訳を見ると、関内蔵助信貞に金千疋、信貞の妻に金五百疋、関昇信臧に金二百疋、そして周辺人物にもいくらか渡した。当時の事例とくらべて異常に高いということはない、最大限に礼を尽した結果だと思う。これら進物の額は右記の通り、金千疋=金2両2歩、金五百疋=金1両1歩、金二百疋=金2歩。

おわりに

結局、真下貫兵衛の履歴の有無が、宇田川氏の判断を誤らせたのではないかと思う。且つ姫路藩で主流を占める関流の存在はあまり取り上げられていないので、その点も見落とされていたのかもしれない。

その不十分な条件をもとに真下貫兵衛を金赦し扱いにされたことは残念でならない。真下氏にもおそらく子孫の方々がいることだろう、金赦しと云われて何を思うか、察するに余りある。また、関家においても金銭にかえて家伝の大切な流義の伝書を与えたとあっては不名誉なことではないか。

先述のとおり真下貫兵衛は金赦しではない、藩内において関流を修行し壱貫目玉を見事に放す技倆を備え、その後で関家へ入門しその修行のほど、技倆のほどを認められたからこそ赦状と捨傳書を伝授されたのだ。

*1 姫路藩ではその当時、小屋関流、野口関流が行われていた。この両派はもともと元禄のころに、土屋相模守家来 関軍兵衛の世子であった三俣惣太夫(世子のときの名乗りは伝えられていない)が酒井家中で関流を教えたことに始まる。そして小屋幸太夫、野口磯太夫の二人は三俣惣太夫に関流を学び、次いで土屋家の関軍兵衛に学んだ。その後両者が足軽の鉄炮指南に抜擢されたことで、酒井家の軍制は関流を基礎とするようになる。

. 『江戸の炮術―継承される武芸』宇田川武久著

. 『姫陽秘鑑』姫路市史編集室

. 『姫路藩家臣録』姫路市城郭研究室所蔵