はじめに

今回は幕末における兵学の権威窪田清音の書簡を読みます

窪田清音は、禄二百五十俵(役高千五百俵、文久三年時)を食む将軍家の旗本にて、武藝諸流を極め、就中山鹿流の兵学を以て世に知られた人物です

天保から慶應にかけて活躍し、数多くの著書を残しました

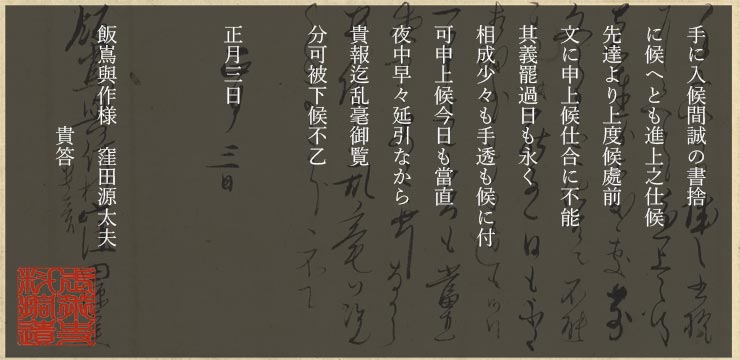

さて、今回取り上げる窪田清音の書簡は、信州松代真田家の臣飯島勝休へ宛てゝ認められたものです

いつごろ書かれたものか?

はじめに、この書簡はいつ書かれたものか?という点を明らかにしなければなりません

書中に「追々年とり近来七十七才に相成り」と記されているから簡単、寛政三年の生年に照らして「慶應二年」と推定できそうです

しかし、そうでしょうか?

仮に「七十七歳=慶応二年」として書面を見ると、「御用多の本勤御持筒頭勤の義、泊り斗り相勤め」という点に引っ掛ります

というのも、窪田清音が「御持筒頭」を勤めていた時期は、『柳営補任』によれば文久三年正月十三日から元治元年九月廿日の間、すなわち慶應二年は「御持筒頭」ではないため、「七十七歳=慶応二年」という仮定は成り立ちません

そこで『江戸幕臣人名事典』に目を通すと、「亥七十六歳」という記述を見出せます

「亥年=文久三年=七十六歳」、これは「生年」でなく「官年」というものです

官年はイコール実年齢ではなく、公的年齢というものですね

その官年に基づいて、仮に「文久四年=七十七歳」とすれば、先ほどの「御持筒頭」を勤めた期間に符合します

また「御本丸二丸炎上」や「御上洛被仰出」といった記述も文久三年の出来事として符合します

つまり、私的書簡においても表向きは官年で通していたということでしょう

以上の事から、本書簡は「文久四年」に認められたと推定できます

さらに、書中の「當正月廿八日初めて佛参に出で候斗り」という文言を考慮すると、実際に書簡が認められた日付は「文久四年正月廿八日」以降と考えられますが、書簡自体は「文久四年正月三日付」にて認められたということです

前置きはこの辺にして、いよいよ文面について見てみましょう

*御持筒頭とは、平たく言えば将軍直属の鉄炮隊の隊長であり、平時は江戸城本丸の「中之門」と西丸の「中仕切門」、二丸の「銅門」などの警備に当りました

およそ四組で固定されていて、窪田清音の場合は「與力十騎、同心五十五人」を預かる頭職でした

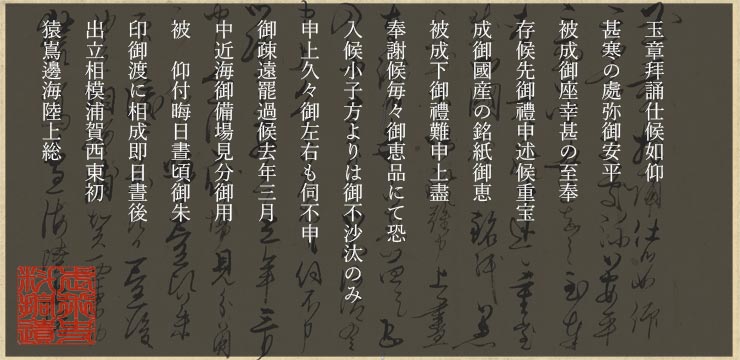

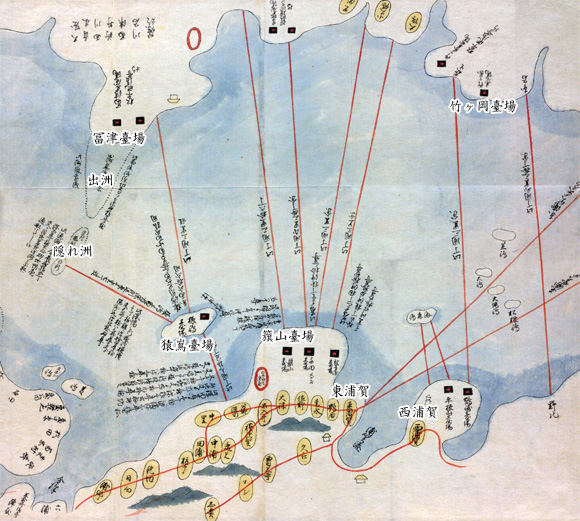

近海御備場見分御用

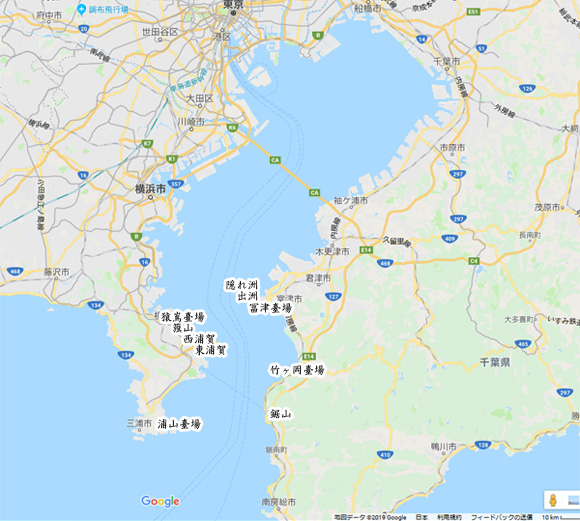

上に掲げた『浦賀猿島上総房州台場絵図』には、「近海御備場見分御用」によって窪田清音が見分した場所を書き込んであります(左=北)

*臺場とは、異国舩を砲撃するため沿岸に設けられた砲臺場を指します

臺場は地形に応じて設計され、敵船からの砲撃を防ぐ外壁を回らし、周辺に火薬庫や人足寄場などが併設されました

書中にいう「鋸山」と「浦山」はもっと南にあります

窪田清音が命じられた「近海御備場見分御用」とはどういった御用でしょうか?

そのまゝ読むと「[江戸]近海の御備場を見分する御用」です

何を見分したのでしょうか?

具体的史料は見当たりませんが、ペリー来航以前、幕府は「近海御備向見分御用」という名目にて、勘定奉行・目付・老中・鉄炮方・浦賀奉行・代官等を度々派遣しており

このときの御用向きから推測すると、「近海御備場見分御用」とは外寇に備えて防禦の要地をを固めるため兵士を置く場所「御固向」、その人数の配分「御固人数割」、異国舩を砲撃するための「御臺場」、その火砲火力の配分「御筒配り等然るべき場所」等を見分していたと考えられます

今回の窪田清音の場合は、従来の「御備向」を見直すことに眼目があったと見るべきでしょう

そしておそらくは二~三人がこの任に当ったと思われます

『浦賀猿島上総房州台場絵図』中、「籏山」の直ぐ右に「観音崎臺場」があります

この辺りと対岸の「冨津(ふっつ)」辺とを結ぶ線は、江戸湾防禦上、最も重要と認識されてきた要害の地です

すなわち、「近海御備場見分御用」を仰せ付かった窪田清音は、江戸湾防禦の要「観音崎~冨津」の臺場群辺りとそれより南の臺場とを視察する任を与えられたわけです

このことから幕閣は、彼の兵学の知識と経験とに期待していたものと察せられます

これ以前、湾口には多数の臺場が築造され、異国舩に備えていました

しかし通商條約締結後、「観音崎~冨津」の線より南はほとんど顧みられなくなり、かわって内海の品川辺の臺場が重要視され活発に築造されるようになりました

文久三年三月廿日、窪田清音は「近海御備場見分御用」を仰せ付かり、同月晦日昼頃に御朱印を渡され直ちに見分のため出立しました

「相模の浦賀西・東」を初め、「猿嶌邊の海陸」「上総の竹か岡」へ廻り、「冨津邊の出洲・隠し洲左右舟路の前後」を廻り、それから「安房の海岸」と「房総の境,鋸山前後」、さらに「浦山」へ乗り戻って、再び「旗山邊」「猿嶌」を一周して「浦賀」へ立ち帰り、一泊して取り調べ、そして四月十八日江戸に到着、十九日には登城して届けをし御朱印を返納しました

御朱印はどうやら身元証明と通行証を兼ねるもので一時的に貸与されたようです

御朱印を返納した後は、調査結果をまとめ「進達書・繪圖面等」を提出しました

これによって清音は後日「海陸御備向御用掛」を仰せ付かります

清音が見分御用を勤めたこの時期、幕閣は江戸湾防禦の見直しを計っていたようで、文久三年五月、それまで熊本藩が警衛を担当していた「西岸(観音崎辺)」の警衛を佐賀藩・松本藩・佐倉藩に替え、「品川臺場」の警衛についても同年八月~十月に四ヶ所の担当藩を替え、「神奈川・横浜」の警衛も担当藩を大幅に替えるなどしています

窪田清音が幕府へ提出した調査結果がどのようなものだったのか明らかでありませんが、報告の後ち「海陸御備向御用掛」に任じられていることからして、幕閣に認められる内容だったと考えて良さそうです

然れども、窪田清音の本勤は「御持筒頭」でしたから、「海陸御備向御用掛」と兼勤ということになります

これによって本勤の方は泊り番を専らすることになり、朝から夕方までは「海陸御備向御用掛」を勤めることになりました

これがよほど忙しかったらしく、「昨三月廿日前文近海見分仰せ付けられ候後、いまたに手透之れ無き次第に付き」や「去三月廿二日後は書籍も壱枚見候寸暇も之れ無く、困労斗りいたし申し候」などゝ,当時の繁忙ぶりを伝えています

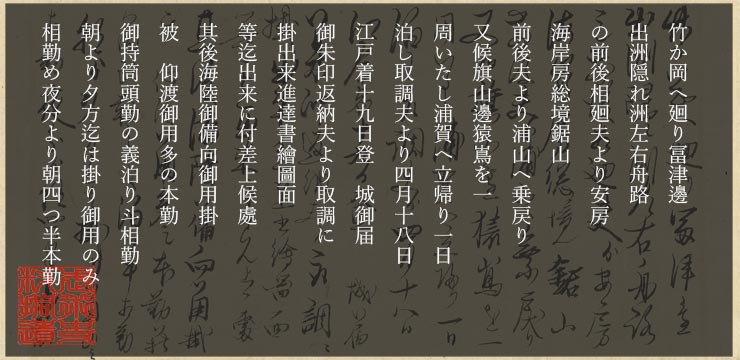

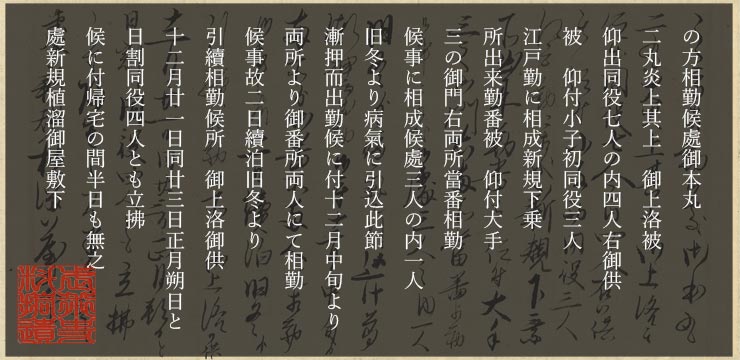

御持筒頭の本勤

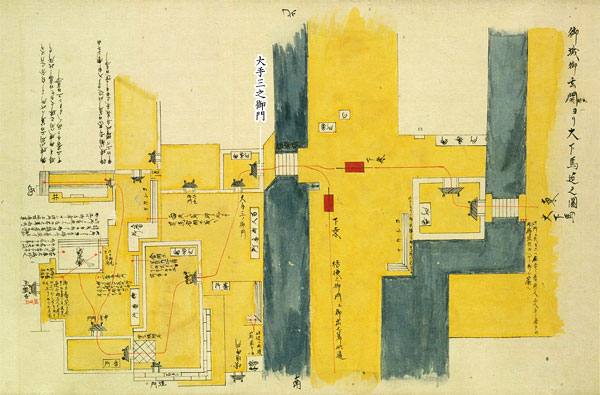

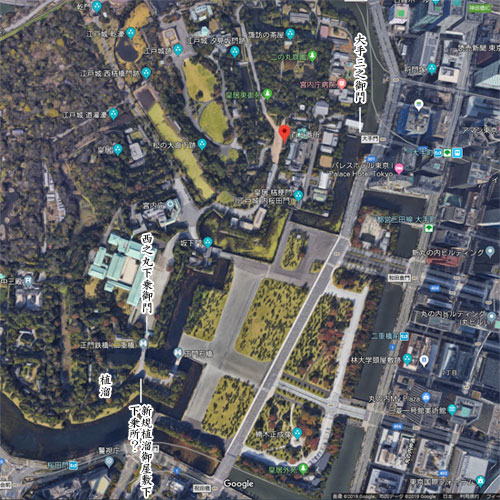

上に掲げた『御城御玄関より大下馬迄之圖』には窪田清音が本勤として勤めていた「大手三の御門」を、「Google地図」には「大手三の御門」と「新規下乗所[場所不明・推測地]」を書き込んであります

窪田清音は昼から夕まで「海陸御備向御用掛」を勤め、暮れ六つ[午後五時から七時]から朝四つ半[午前十時半から十一時]までは「御持筒頭の本勤」、すなわち門番に従事していました

「御持筒頭」の勤めは、同役が七人いたと記されています

推測するに、「御持弓頭」「御持筒頭」の七人が該当すると思われます

御持弓頭

内藤矩正[63歳]

市橋長賢[45歳]

水野勝賢[60歳]

御持筒頭

門奈直知

松前廣茂[78歳]

和田惟明[55歳]

窪田清音[76歳]

窪田清音は高齢ですが、さらに高齢の人物もいました

「頭」という職分ゆえ高齢の人物が多かったのかもしれません

文久三年十二月までは「大手三の御門」の当番をこの七人で勤めていました

おそらく二人から三人が交代で休みをとったものと思われます

同年十二月廿一日になると、将軍上洛の御供として当番七人の内四人が旅立つことになります

またその上、残された江戸勤め三人の内一人が病氣のため引っ込み、たった二人で当番を勤めることになってしまいます

このため餘程忙しかったらしく、二日続きの泊り番にて帰宅の間が半日も無いほどだった、と清音は知らせています

そのような忙しい勤務状況を上役が考慮したものか、火事の後に新設されたと思しき「新規植溜御屋敷下下乗の方」の勤めは御免となり、隔日の勤めとなったところ、病氣の一人も復帰しようやく三番勤めとなり、やゝ忙しさも緩和したかに思われましたが...

清音は御供で旅立ったあとの留守組を二組与り「御切米御扶持家事万事引き受け」世話もしていたゝめ、「十二月廿一日より御城に斗り詰め切り」という勤務の状況でした

結局、文久三年三月廿日「近海御備場見分御用」を仰せ付かって以来、繁忙のまゝ日々を送り、文久四年正月廿八日に初めて佛参に行ったきり、ほかには何の餘暇も無いほど勤めが忙しく、書簡を差し出すことさえ出来なかったと事情を説明し、遅れに遅れた非礼を詫びるなどして、この書簡を締め括っています

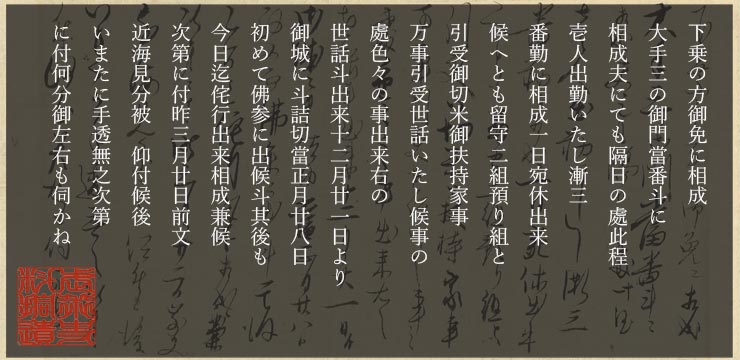

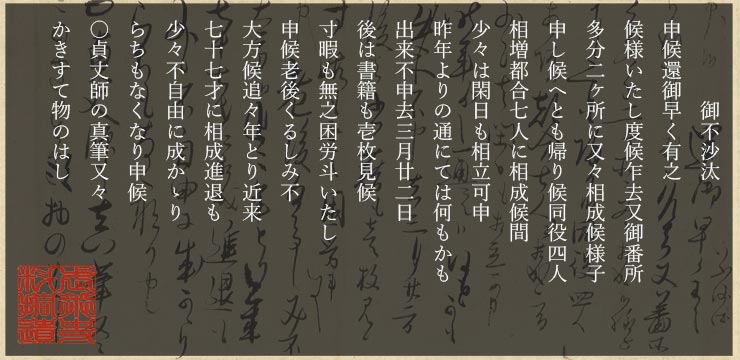

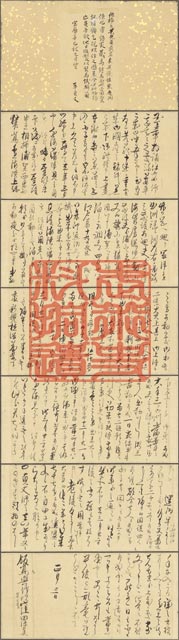

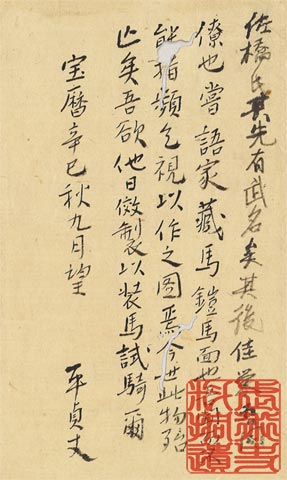

伊勢貞丈の筆跡

軸装された書簡の最上段に配置されたこの書付についても簡単に触れて置きます

この書付は、書中に記されていた「貞丈師の真筆、又々かきすて物のはし」です

貞丈師というのは将軍家の旗本伊勢貞丈のこと、故実の権威ですね

そして書簡を送られた飯島勝休もまた故実家で、その伊勢家に師事し武家故実の奥秘を極めました

勝休以前の代も伊勢家に師事しており、伊勢貞丈にも師事しています

このようなことから、先師伊勢貞丈の筆跡を求めたのではないでしょうか

伊勢貞丈の筆跡には何が書かれているのか?

書付に登場する「佐橋佳栄」、この人は村上正直の次男

村上正直は徳川家宣公に仕え、御家人の身分から累進し千五百五十石を知行した旗本です

次男として生れた佳栄は、同じく幕府の旗本である佐橋佳周の遺跡を継ぎ、御小姓組に列なりました

書付には「同僚」と記されています

佐橋佳栄はある日、先祖伝来の馬鎧馬面のことを伊勢貞丈に語り、これを聞いた貞丈は是非とも見たいと佳栄に頼みました

願いが叶って馬鎧馬面を実見し作図して、後日この通りの物を作って馬に装着し騎乗したいものだ、と貞丈は記しています

この書付は、元は馬鎧馬面の図に附属したものと思われます

おわりに

窪田清音の書簡を読んでみて、いかゞでしたか?

今回の書簡を”読む”は、たゞ読むのではなく、そのもう一つ向う側を読むという趣旨です

窪田清音は武藝者としての面ばかり注目される人物ですが、その一方幕府の海防に携わり、高齢にもかゝわらず繁忙な日々を送っていた

このような知られざる一面を知ってもらえたら嬉しい限りです