前回が七代目でしたから今回は八代目の番なのですが、この師役への起請文は確認できていません。元から無いのか或いは失われたのか、兎も角一通も伝えられていないのです。八代目の名は福嶋善兵衛と云って家禄はおそらく百四拾石、祖父と思しき(直系であることは確認済み)市郎兵衛が三代目師役の高弟でした。四代目から五代目へ代替りする期間に行われた火業記録のなかに福嶋善兵衛の名が度々登場しており、高弟に位置しています。まだ詳しいことが分っていません。

福嶋善兵衛 百四拾石 八代目師役 番方 道奉行

さて、今回は八代目を飛ばして九代目師役への起請文です。この人のことは以前にも述べた通りです。文政3年までの履歴が分っています。

森伊野右衛門 百石 九代目師役 御中小姓組頭 御勝手御用

師役に就任してから三年後に隠居しますので、高齢であったと察せられます。

起請文の日付、天保4年5月15日は実は師役就任の四ヶ月前です。八代目が3月29日に病歿した為、その間も師役同様の立場だったのでしょう。また、藩主 酒井忠学公へ炮術を指南しました。藩主への炮術指南は、記録に見るかぎり四代目が酒井忠以公へ指南して以来久しく無かったことだと思います。酒井忠学公へ指南のおり御相手に抜擢されたのが後の十代目三俣義陳でした。ブログにおいて、これまで天保5.6年の義陳の日記を紹介しており、このなかに度々森先生が登場します。

斎藤鑒介益友 起請文を提出したとき13歳という若さでした。兄の斎藤幾之進が当主としてあり、当時家嶋御番、飾万津御番方などを勤めていました。翌年に高砂御番方、さらに翌年室津御番方、浦手精勤とのことで褒美を下されます。しかし番方の武人気質というより学者であったらしく天保8年に国学肝煎を命じられています。よほど熱心だったのでしょう、百日の猶予をもらい仙臺藩士のもとへ修行に出掛けるほどでした(後年、再び他家の学者のもとへ修行に行きます)。このような兄の影響があったものか弟斎藤鑒介も学問に取り組み、文政13年(1830)に句読手伝を命じられ、天保13年に仁壽山へ入り、同14年に学問所指南手傳兼勤、弘化3年寄宿寮肝煎兼勤などを命じられています。嘉永3年兄幾之進の病死によって養子となり、その跡式五拾石を相続します。なぜ不易流に入門したのかちょっと不思議です、後年兄と同じく浦手の番方につきますので炮術が役に立ちました。特に文久のころから海防に関わる役職を勤めており、その方面ではかなり活躍します。神護丸の製造に際しては諸事肝煎元方を兼勤し、元治元年に格段出精とのことで褒美を下されました。大筒の技術にも期待されていたようで、同年特に藩より諸事心得油断無く申し合わせるようにと命じられています。またこの年、長州藩士側用人・側役の両人が来舩したときは応接して使者を断るようにと重職たちに言い含められています。元治元年は多忙にて、京都へ緊急に内々の御用で上京、帰藩して首尾よく報告しその功労が認められました。元治2年に御進発御用掛、慶応元年御目付役助勤・中御徒士頭格となり再び御進発御用掛を命じられて、諸藩応接をよく勤めます。以後も勤務に忙しく長文となりますので、こゝでは割愛しましょう。姫路藩が官軍に恭順したとき、その使者に立ったのがこの人と亀山美和です。

森精次範景

森伊野右衛門 百石 九代目師役 御中小姓組頭 御勝手御用

西澤枝次 六拾石 番方 若くして隠居

森伊野右衛門 五拾石 番方 海岸防禦 神護丸製造諸事肝煎元方兼勤 御進発御用掛

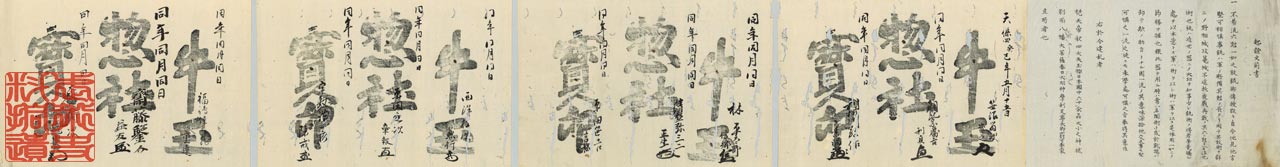

起請文には12名が名を列ねた連名による一括提出。起請文前書は前回掲げた「六剋一如之放銃御傳授」と同一です。

この内二名の履歴が分っています。

天保4年5月15日(1833)

笹沼留次資之

朝比奈勝吉利貞

利根川敬作景福

林平太郎信郷

清埜弥三二正生

原田笹吉言機

西澤枝次兼行 養父十右衛門は兼ての持病によって33歳の若さで養子を貰うことにして、三浦彦次郎の二男枝次を迎えます。これが天保2年7月のこと、枝次は17歳。同年12月養父の願いによって枝次が番代となります。これは養父の代理で勤めるというこでしょうか、養父は氣鬱の病いで出勤することもまゝならい状態であったと記されています。結局、養父は天保4年4月16日に隠居(この三年後に病歿)、家督は三拾石減らされ西澤枝次へ六拾石下されます。起請文を提出したのはこの一か月後です。家督の一年前に御城内外火之番を命じられ、その年に無邊流の数入身を行いました。天保7年に御在城中御次番、翌年無邊流の仮世話役となります。しかし、天保14年に痛症が悪化、実子もおらず養子をもらい隠居します。

原田益次章報

宇敷誠一郎陳戒

福嶋佳名蔵重遠