千本入身(享和三年)

入身稽古とは、素鎗に対して長刀・十文字・鍵鎗・太刀などを以て入身を行い、鎗に突き止められず勝てるか否かという稽古です

千本入身とはその名の通り、入身稽古を千本行うことを指しています

あまり詳しくありませんが、入身側は長刀を使う場合が多かったように思います

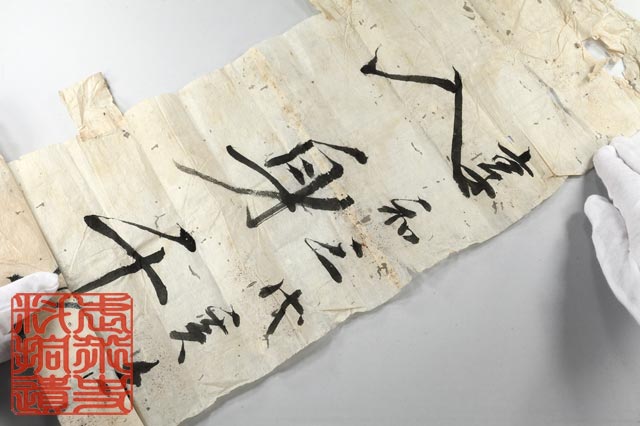

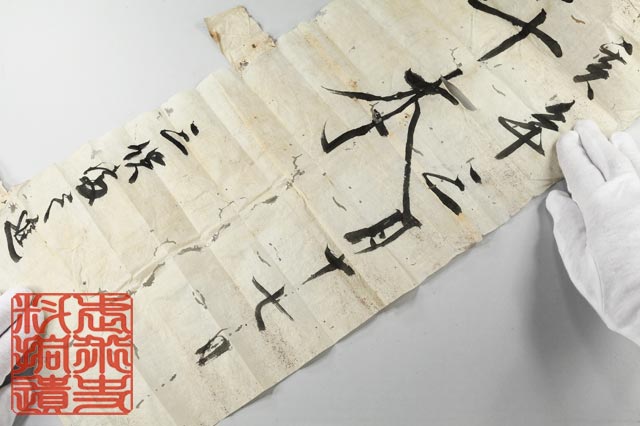

三俣家の旧蔵文書にこの『入身千本幟』が残されていました

紙製の幟で、おそらく千本入身当日に目立つところへ掲げられたものと思われます

そう考えると、なかなかの一大行事だったのではないかと...

記念にとっておいたのでしょう

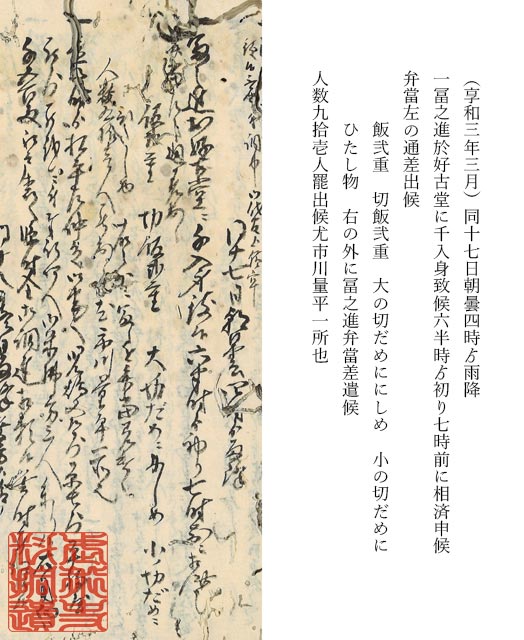

その日の様子は、日記にも録されています

千本入身は好古堂において行われており、参加する門人たち九十一人には、三俣家から弁当が提供されました

因みに、この千本入身を行った当事者「冨之進」というのは、三俣家の五代目当主義武のことで、前回「無邊無極流の印可伝授」の「印可伝授の儀式」に参加した人物です

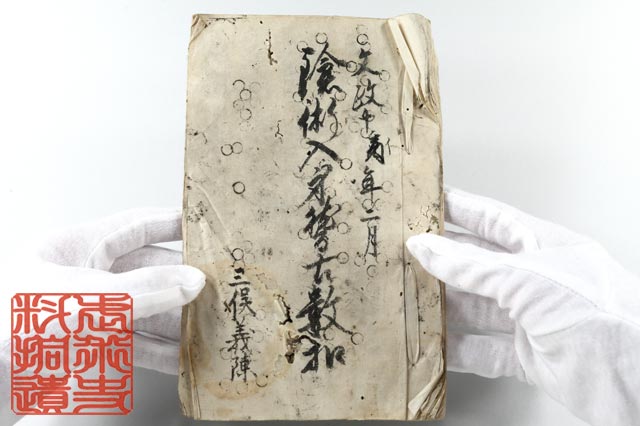

入身稽古(文政十年)

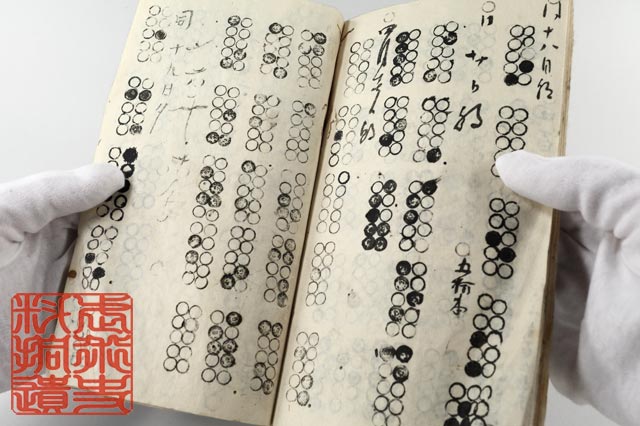

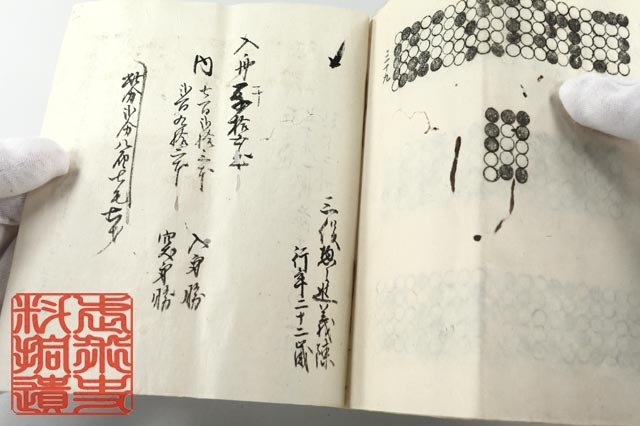

これは日々の入身稽古数を記録した冊子です

所有者は、先ほど千本入身で登場した「冨之進」の息子義陳ですね

確認できる範囲でいえば、義陳の曽祖父のときから無邊無極流の門下ですから、三俣一族は必ず同流に入門するようです

三俣義陳は、当時二十一歳

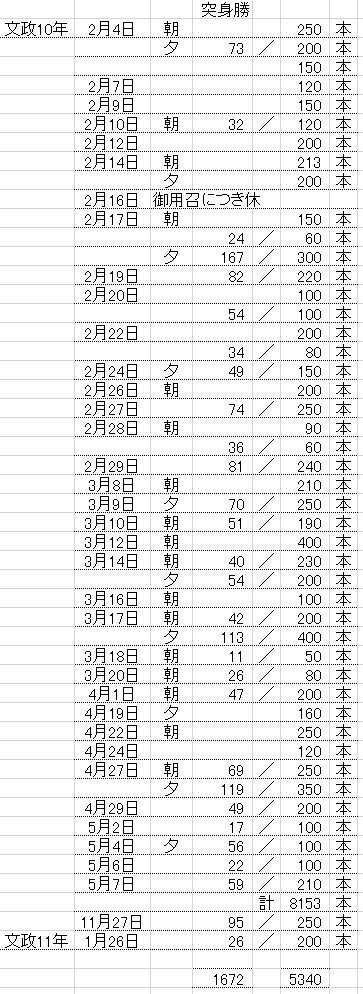

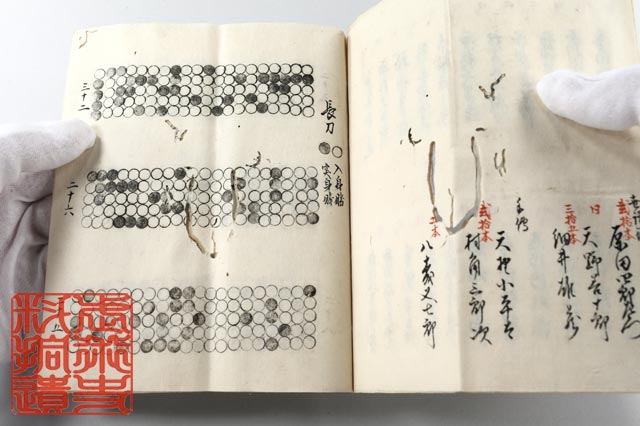

上の画像は稽古数を表にしたものです

私の解釈が間違っていなければ、三俣義陳が入身で勝った割合の方が多いです

使用した武器は、たぶんに長刀

なお、特別に冊子として記録された理由は、翌年の千本入身を控えてのことゝ思われます

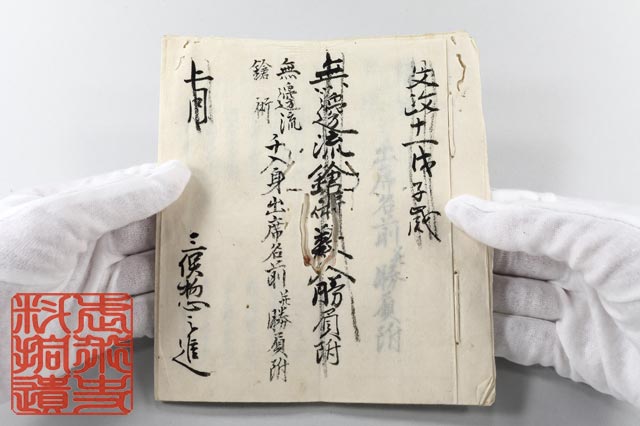

千本入身(文政十一年)

父親と同様に千本入身を行った三俣義陳、当時二十二歳

家督を継ぐ以前のことであり、様々な武術を修め、学問にも励んでいました

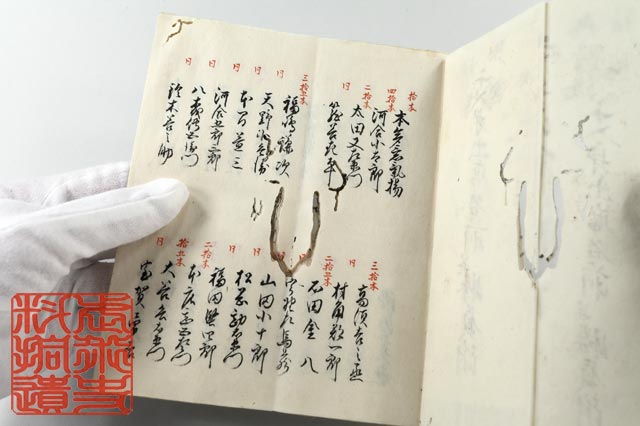

前半に出席者の名前と本数が記録されています

酒井家の重職の名があり、参加人数も多く、無邊無極流は酒井家で盛況だった様子が窺えます

なお、この年殿様は江戸に在府で国許にはいなかったので、国詰の門弟たちは総出だったかもしれません

三俣義陳は入身長刀です

入身勝なら白丸なので、大半は入身長刀の勝利だったようです

巻末に通算されていて、入身1015本中、入身勝は723本、突身勝は292本という結果

突身側は入れ代わり立ち代わりで体力を温存できるのに対して、入身側の三俣義陳は一人で1015本立ち合ったわけですから、相当な力量だったと思われます

とはいえ、家中の者同士の稽古ゆえに、真剣に突身側が勝ちに拘ったのかどうか、一大行事ゆえに少しは三俣氏に華を持たせようという配慮があったのかもしれないと、想像したりもします

しかし、前年の『鎗術入身稽古數扣』もあるように、熱心に稽古に励んでいた様子も分るため、このような想像自体が失礼にあたりそうです

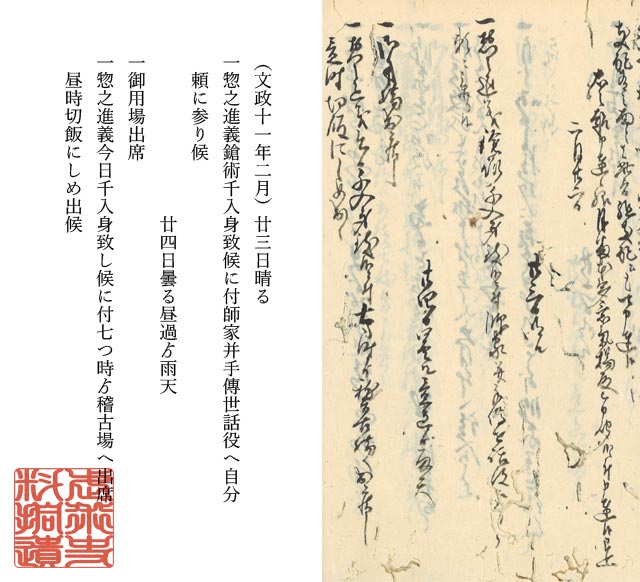

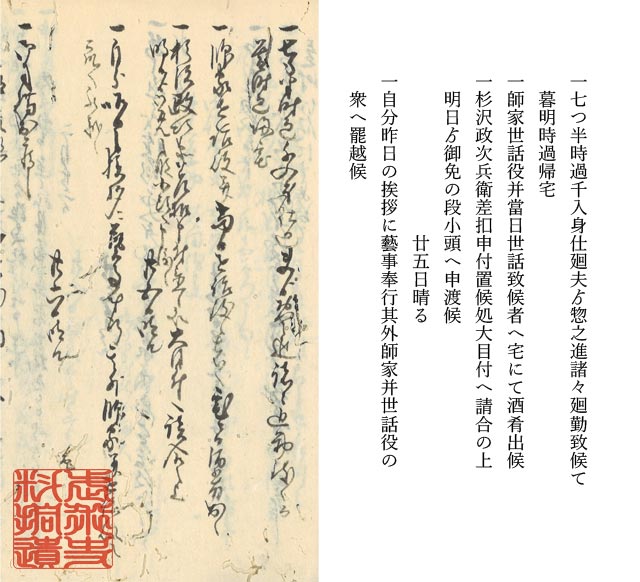

三俣義陳の父義武の日記に、千本入身のことが録されています

それによると、千本入身の前日に師家や手傳、世話役のところへ挨拶に行っています

千本入身終了後は、関係各所へ挨拶廻り

帰宅後は、師家や世話役などを酒肴で労い

翌日、再び関係各所へ御礼廻り

この辺りの流れは、平常運転といった様子

おわりに

当時の鎗術の稽古がいかなるものだったのか、その実態について私は詳しく知りません

たゞこの千本入身といった稽古を見ていると、どうも入身長刀の方を重視しているようで、いかに素鑓を攻略するかという執念を感じます

なぜ突身側の稽古記録が無いのか、なぜ千本突身ではないのか、といった疑問が浮かびます

もちろん、突身の稽古もしていたのは間違いないでしょう、無邊無極流は素鑓の流儀ですから

それなのにどうして入身側の勝利で飾る行事が行われるのか、ちょっと不思議ですね

同じく素鑓の流派である風傳流でも、流祖が入身長刀を披露していましたし、相当習熟していた様子が伝えられています

基本的に素鑓よりも長刀の方が有利であり、強いという前提があるような気がします

しかし、江戸時代の武士の慣習で、鑓という武器を用いることが重要ですし、どうしても鑓を使わなければならないという制約から素鑓の技を磨く流派が広く行われるようになったのかなと想像します