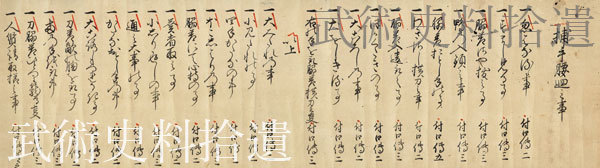

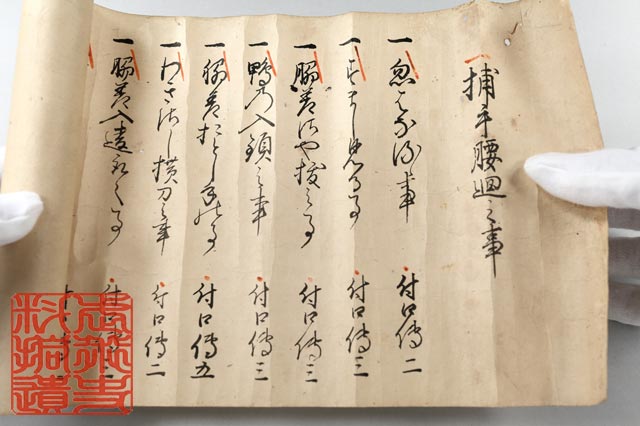

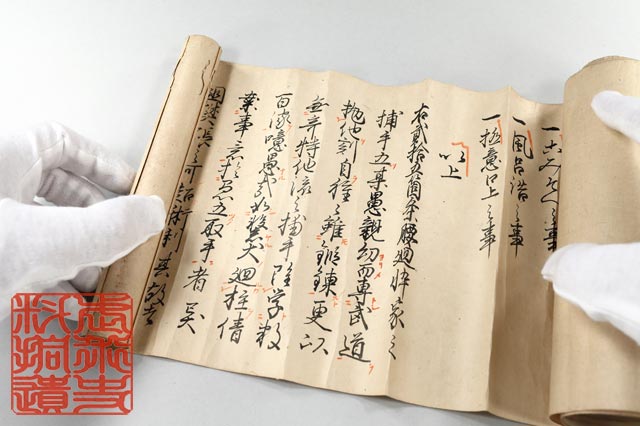

既に「竹內流捕手腰廻之事」に掲載済みの古文書です

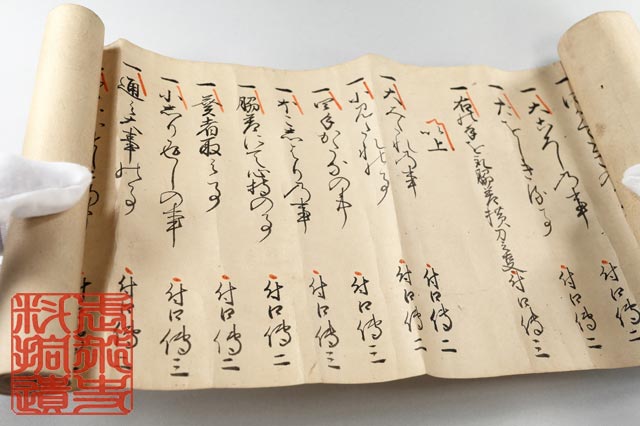

前の『片山流居合免状』と同じく外観などは撮影していなかったので、これもまた雰囲気を伝えたく思い撮影しました

書かれていることは周知のものです

あくまで現状維持を優先し、料紙と料紙の継目が外れていても糊付けせずそのまゝにしています

現状によって損傷することはなく、また継ぐこと自体はいつでも可能であるため

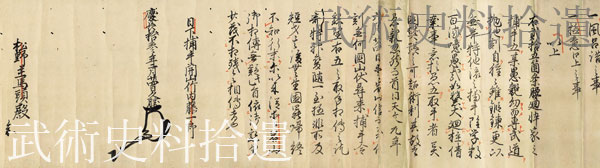

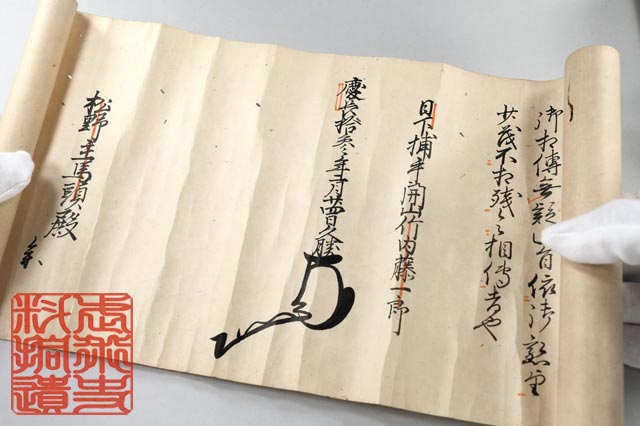

「日下捕手開山」の称号は、元和六年、後水尾天皇行幸のおり天覧演武によって賜ったとされます*1

しかし、この伝書を見ると慶長十三年にはすでにこの称号を名乗っており、この時点では自称だったのかな?と

慶長十三年、おそらく現存を確認できる最も古い竹内流の伝書かと思われます*2

なお、廿四日という日付は愛宕信仰と関係があったようです*1

1…『 美作垪和郷戦乱記―竹内・杉山一族の戦国史』

2…『日本武道大系第六巻』に掲載されている享禄四年の竹内久盛の文書は、起請文

宛名の「松野主馬頭」は、松野重元の名で知られる豊臣恩顧の武将

従五位下主馬首、主馬・主馬助・主馬頭とも称す

この伝書を旧蔵していた松野家は、明治時代、美作国垪和から程近い佐良山村に住していたことを確認しています

垪和は、ご存じの通り竹内氏所縁の地

因陽隠士記す

2025.8.25