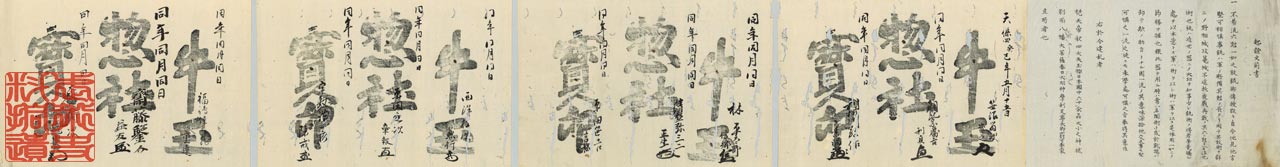

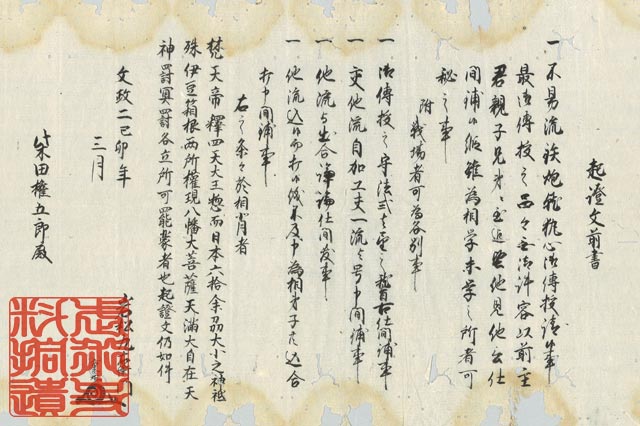

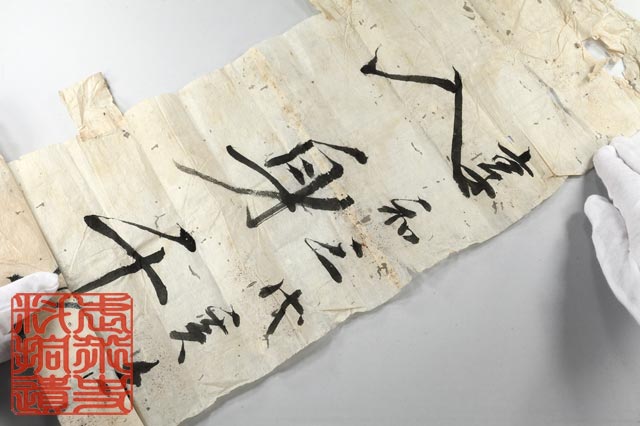

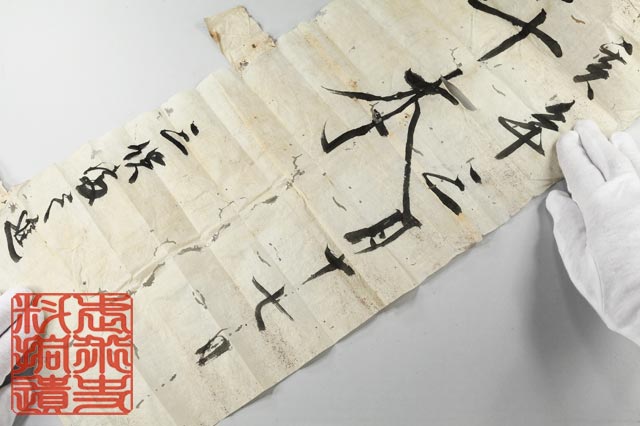

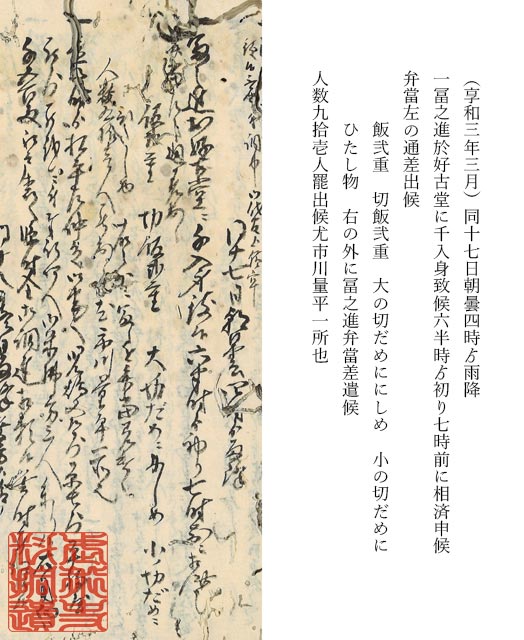

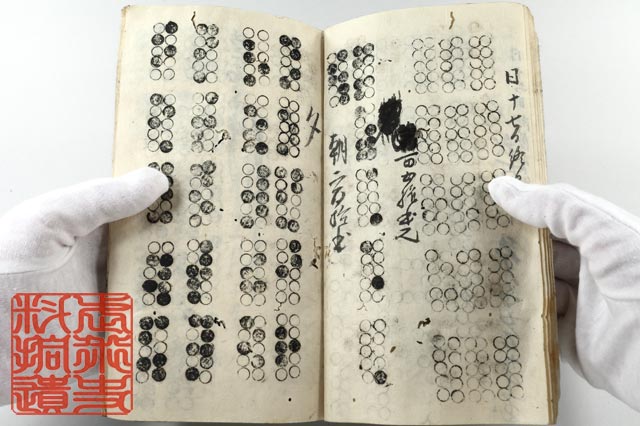

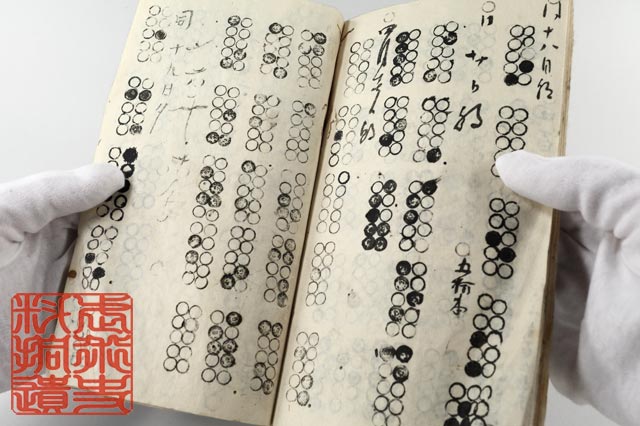

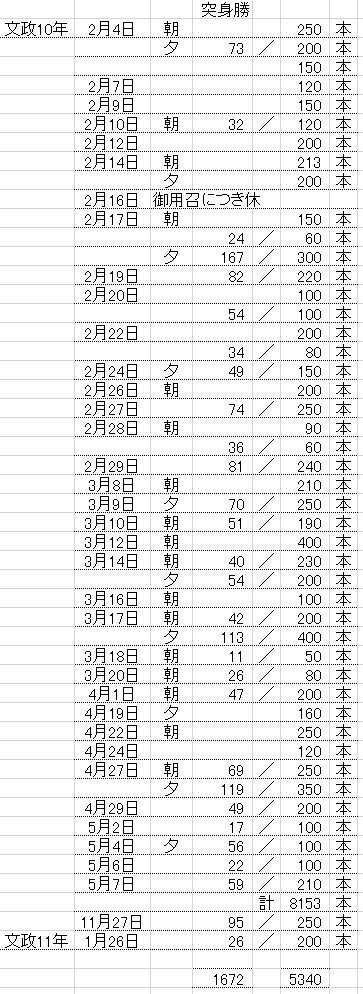

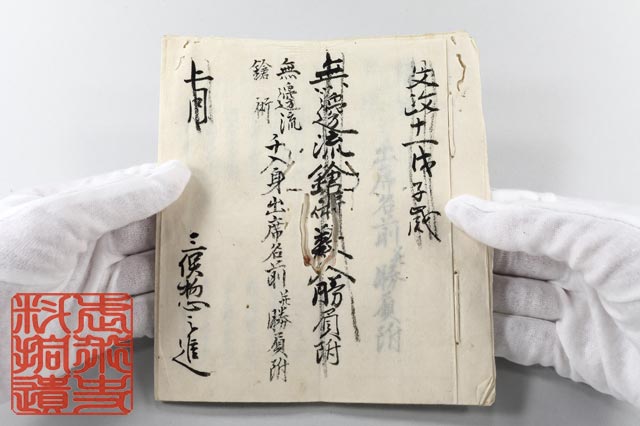

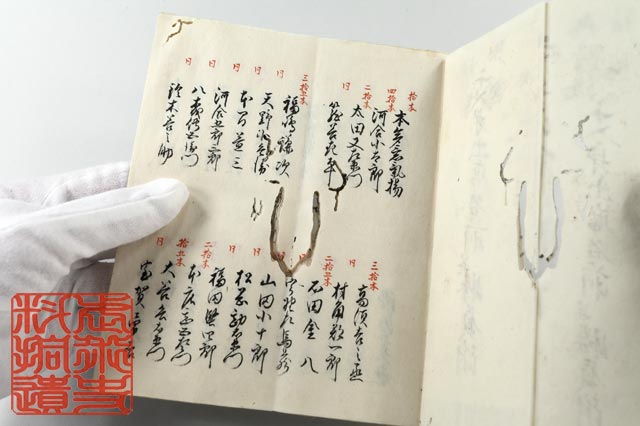

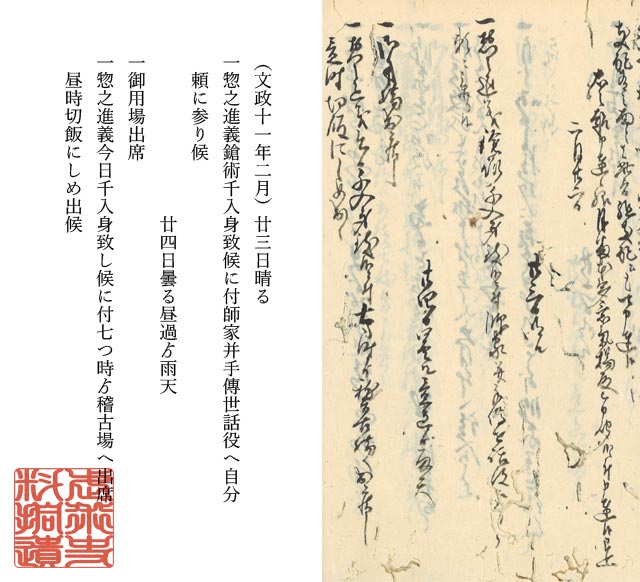

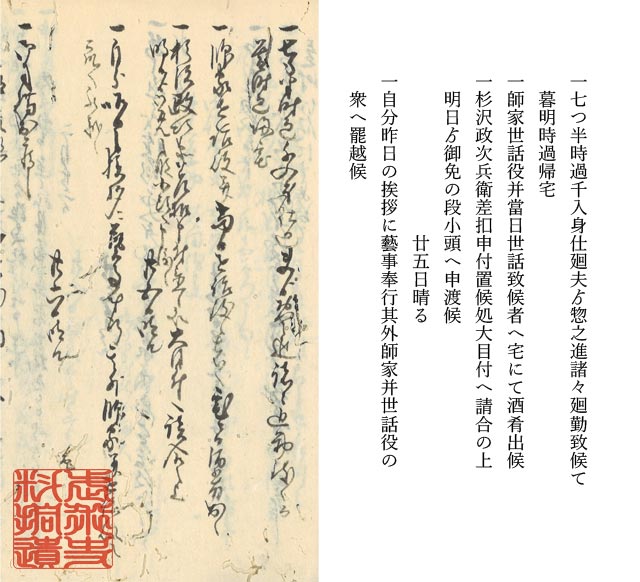

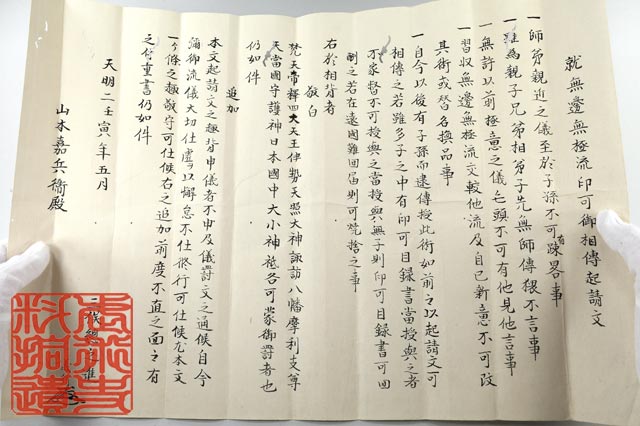

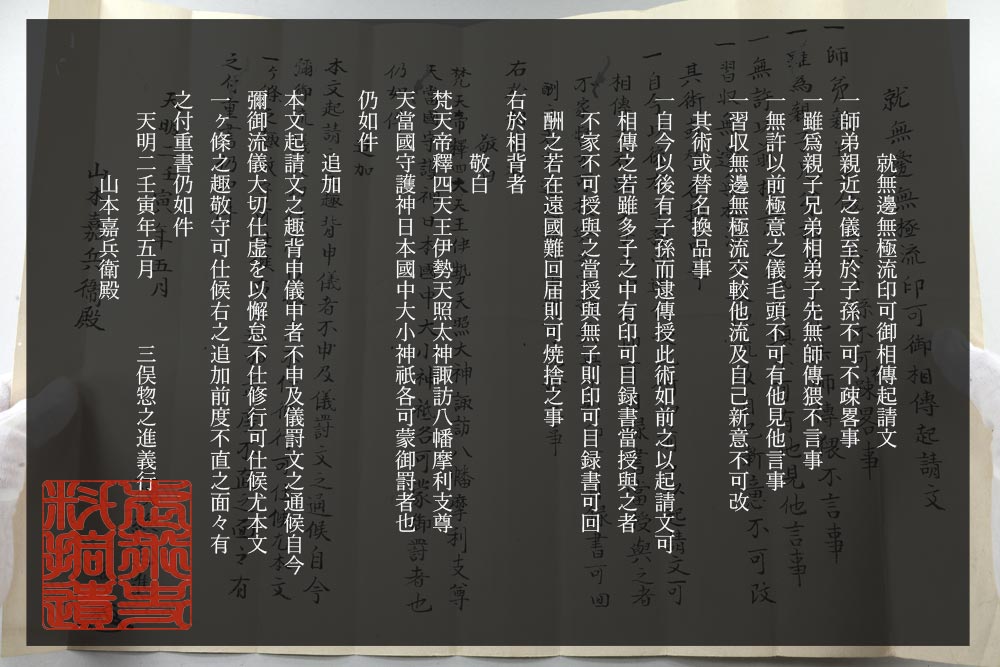

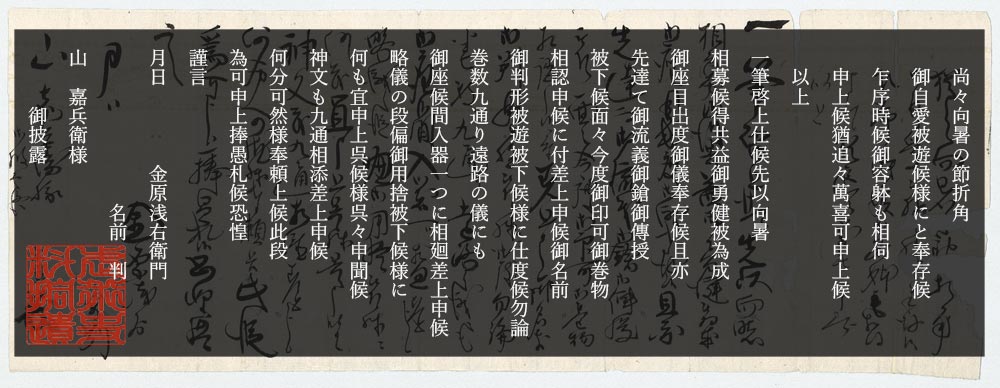

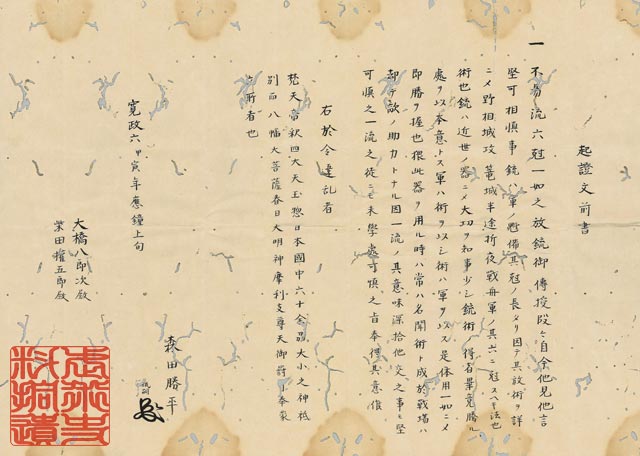

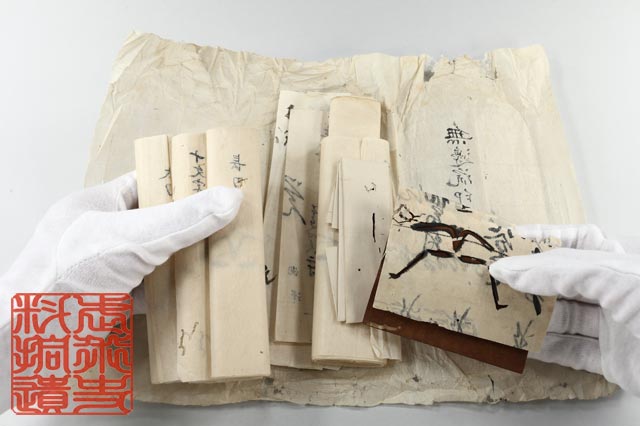

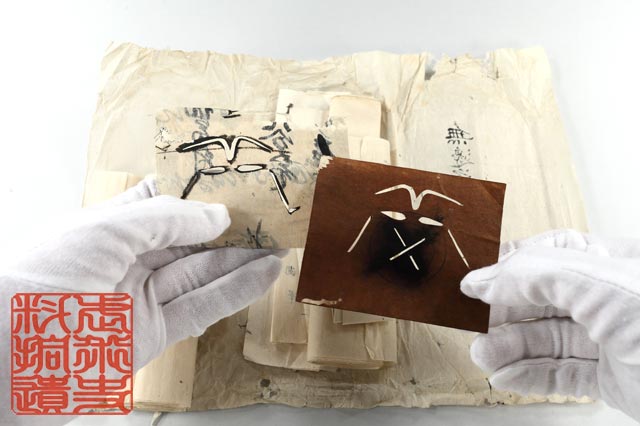

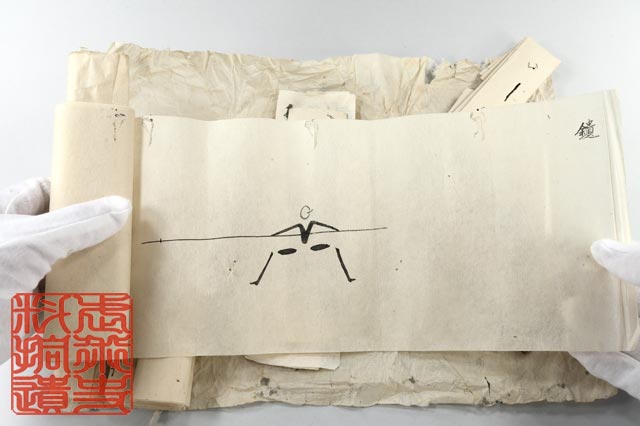

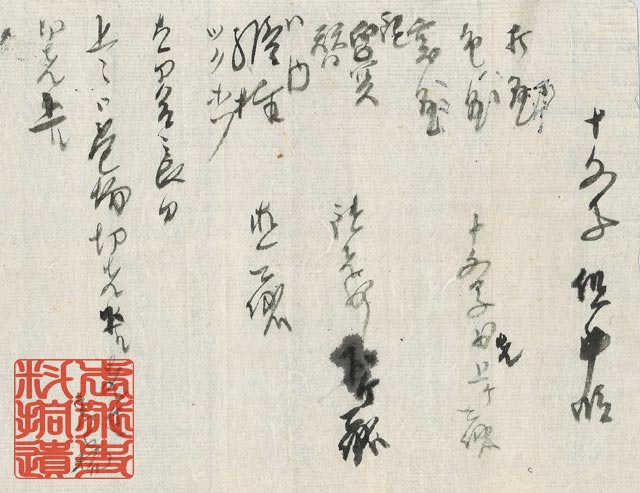

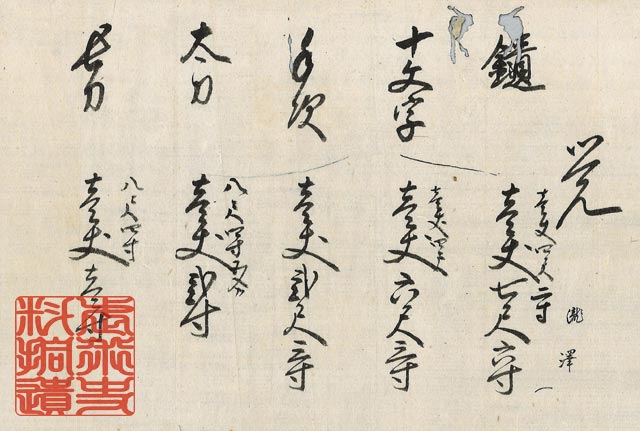

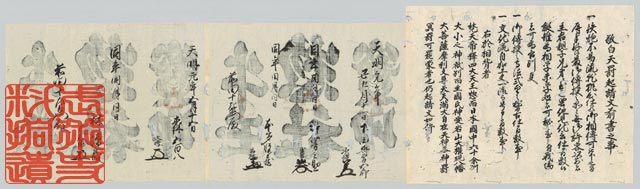

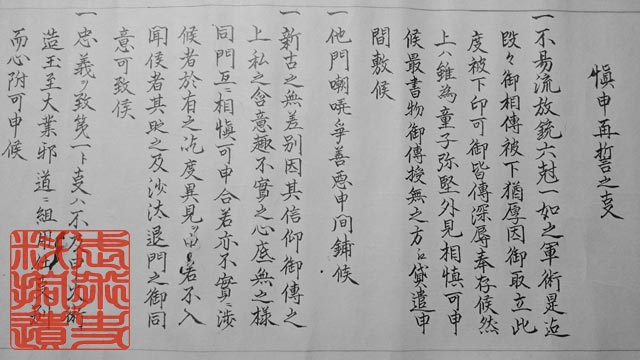

前回の九代目師役に続き、今回は十代目師役への起請文です。これは入門のときに差し出されたものでは無く「慎申再誓之事」と題し卯可のときに差し出された起請文です。十代目就任後の天保10年(1839)、そして海岸防禦が強化される嘉永3年(1850)、嘉永4年(1851)、あわせて8名が名を列ねています。この内4名の履歴が分っています。

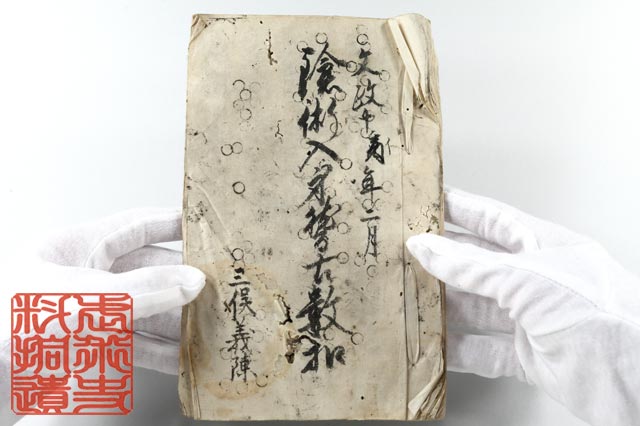

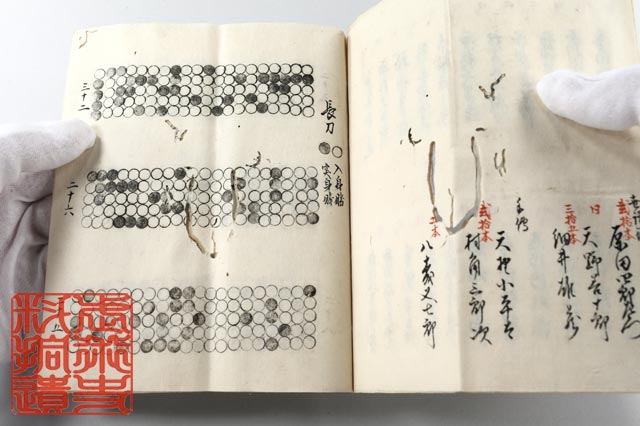

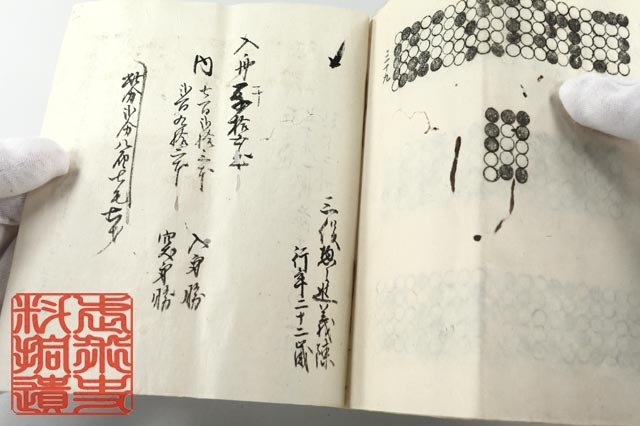

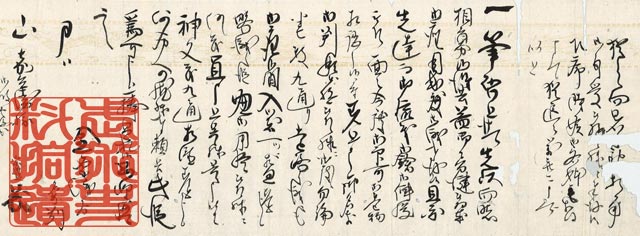

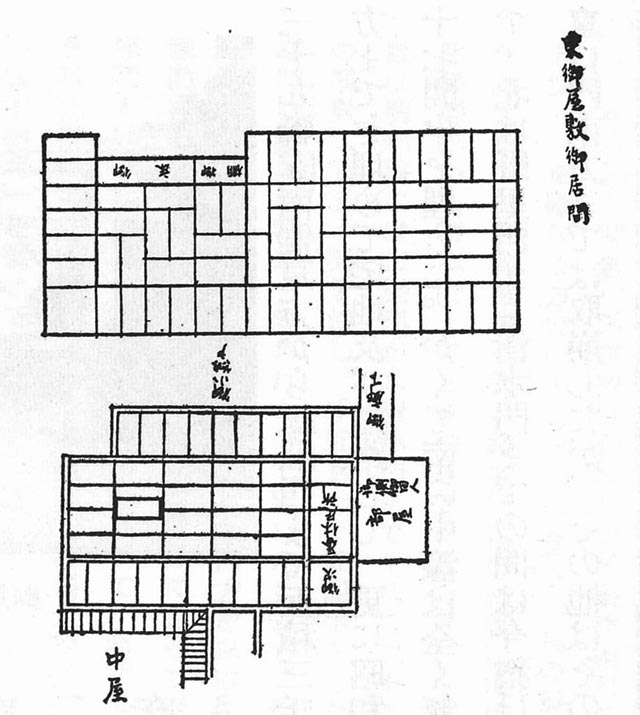

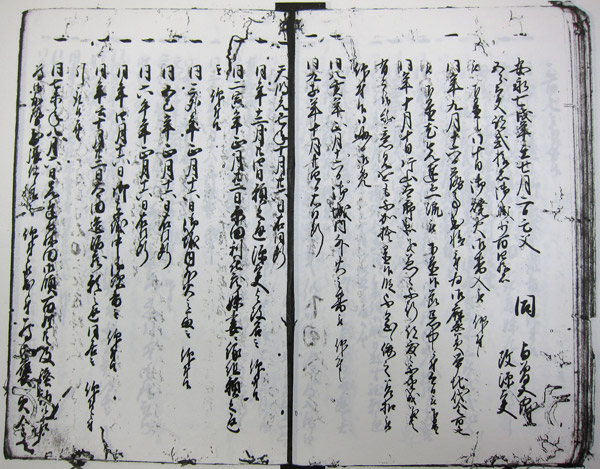

十代目師役は三俣義陳と云い、先述のごとく九代目のとき殿様の炮術指南御相手を勤めた人物で、伊勢津藩の佐藤家に留学して不易流の卯可を相傳されました。師役となったのは天保8年11月18日31歳のとき。翌年亡父の跡式高三百石を相続し御書院へ御番入り。御近習席(天保10年)、御城内外火之番、御中小姓組頭御取次兼勤(天保12年)、御物頭御取次兼勤(弘化2年)、室津家嶋臺場見分・伊勢津藩不易流師家へ留学(嘉永3年)、異国舩渡来の節御手當御人数在番(嘉永6年)、公儀より鉄炮稽古四季共勝手次第・不易流炮術願いに付好古堂藝同様の御取扱となる(安政2年)、井上流炮術世話番外・不易流炮術御用に付江戸在番(安政3年)、大炮合一(安政4年)、病死(安政6年)、不易流減流(安政7年)。

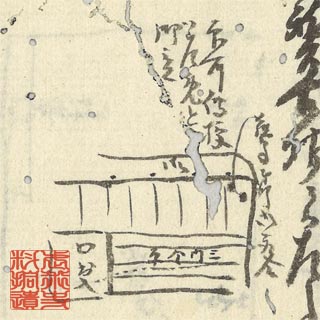

天保10年8月19日

福田市太郎 福田佐登助の長男。文政11年に不易流の世話役を命じられ天保12年まで勤めます。本人の履歴は無く、父の履歴が分っています。

父佐登助は享和2年に家督を相続、拾石減らされ百四拾石を下されます。御城内外火之番、御在城中御供番、奉行・大名が領内通行のおり道奉行代(以降度々)、室津御番所御目付(文化12年)、家嶋勤番(文化14年)、飾万津御番方(文政元年)、御城内外火之番(文政3年)など勤めました。記録はこゝまで。

福嶋長助 文化4年に跡式百三拾石を相続、御焼火の間へ御番入り。以降、御城内外火之番、飾万津御番方(文化9年)、御在城中御次番など勤め文政3年に至ります。不易流へ入門した文化9年は飾万津御番方を勤めていました。今回の起請文の時期の履歴は分っていません。

父傳五左衛門は安永5年に家督を相続し百三拾石を下され、御焼火御番入り。以降、御城内外火之番、奉行が領内通行のおり道奉行時役・道奉行代(以降度々)、室津御番所御目付(安永6年)、御武具方(安永9年)、藝事指南出精につき褒美(天明元年)、多年の功労によって御使番格(天明7年)、御中小姓組頭・御取次兼帯(寛政5年)、金原助左衛門跡の鎗術指南役(享和2年)、病死(文化3年)。

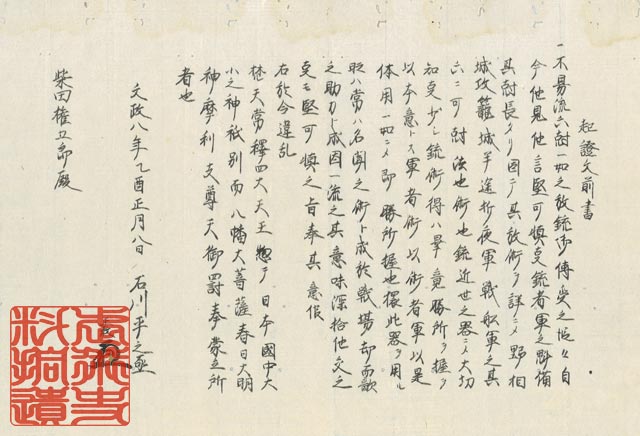

柴田太郎左衛門 七代目師役の四男にて、嫡子午之助の急死によって嫡子となります。この急死した午之助、文政9年福田市太郎・福嶋長助と共に鉄炮稽古料を下されており、もし存命であれば間違いなく流派内において重きをなした筈の人物です。

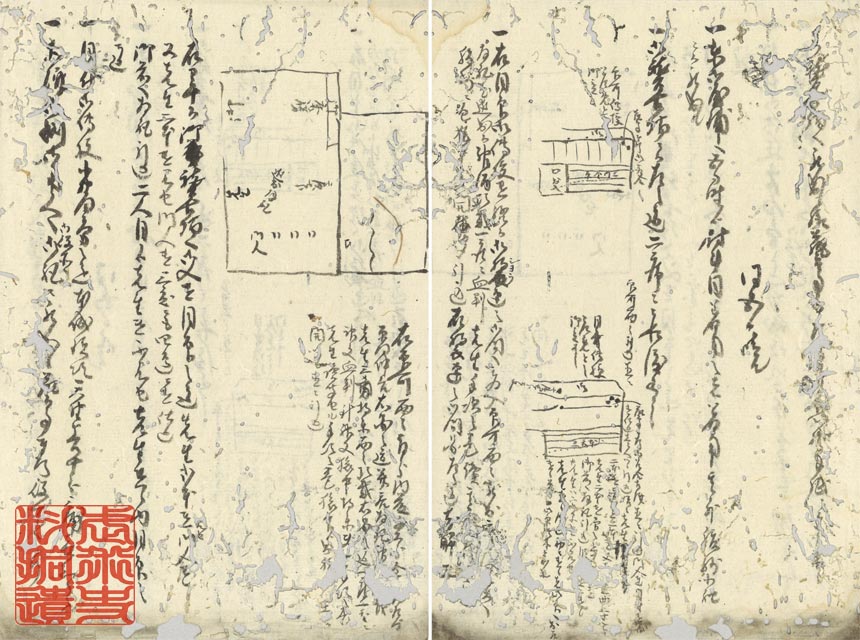

太郎左衛門が嫡子となったのは文政9年、二年後の文政11年に父が病死し跡式を相続、十弐人扶持を下され御主殿へ御番入りします。天保5年に飾万津御番を命じられてより以降は高砂御番、家嶋御番方など勤め、天保8年江戸表へ引っ越し御主殿へ御番入り、御城内外火之番。嘉永6年8月22日に不易流指南差添となり、同日当分の間は御宝器掛・御数寄屋方兼帯を命じられます。これは黒舩来航の影響によって、炮術に熟練した者を急遽抜擢した為と考えられます。翌年には異国舩渡来の節御固人数として姫路の室津へ派遣されます。突然の国許派遣は海岸防禦の方法について、地元の炮術家などゝ相談するためでしょう、9月22日に出立して10月8日には帰っています。不易流指南差添が御免となったのは安政2年のこと。

万延元年閏3月23日に不易流は減流となり、11月21日太郎左衛門は江戸表御臺場御固御人数となり、翌年在番を解かれ国許へ戻ります。国許に於いては御臺場并金杉御陣屋勤番。文久2年不易流再興の建言書を藩へ提出します。文久3年御中小姓組頭格・御鉄炮奉行となり勤役中弐拾人扶持を下されます。役職はこれまでの通り御宝器掛り・御数寄屋方兼帯、御腰物掛兼とのこと。同年8月摂州御持場へ御固人数として出張、文久4年には大炮鋳立に出精によって褒美を下されます。同年公方様が軍艦で播州・淡州・泉州辺の海岸炮臺築造場を御覧のとき、大目付代となり出張します。慶應3年正月、京摂辺が不容易な形勢となると姫路藩は派兵、太郎左衛門は大炮役として室津の警衛を任されます。慶應4年6月出京し御使番役兼勤、後に好古堂学問所肝煎兼勤、明治元年年来の出精の功績よって刑御奉行となり勤役中弐百石を下されます。明治2年邊叟と改名。

実に大まかな履歴ですが、このように柴田太郎左衛門は大炮・鉄炮に熟練した者として藩より信頼されていたようです。なお、幕末の騒然とした時期は、太郎左衛門の息子たちも武官として各地に派遣されるなどしていました。

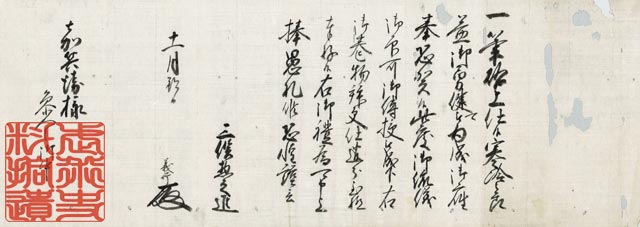

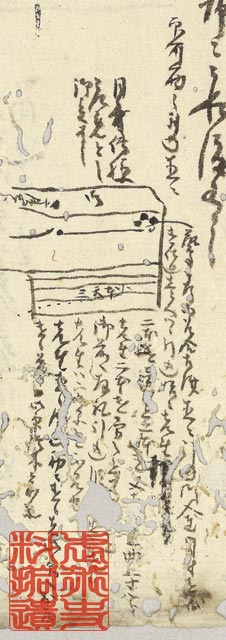

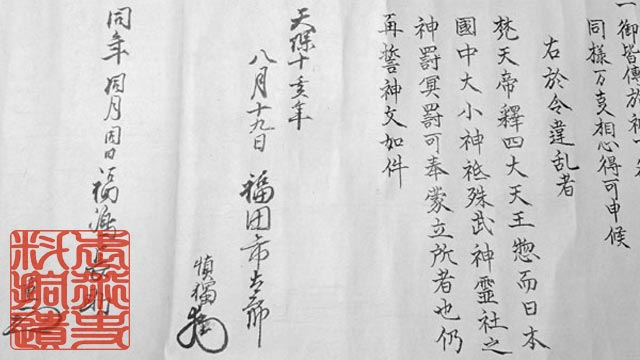

嘉永3年11月29日

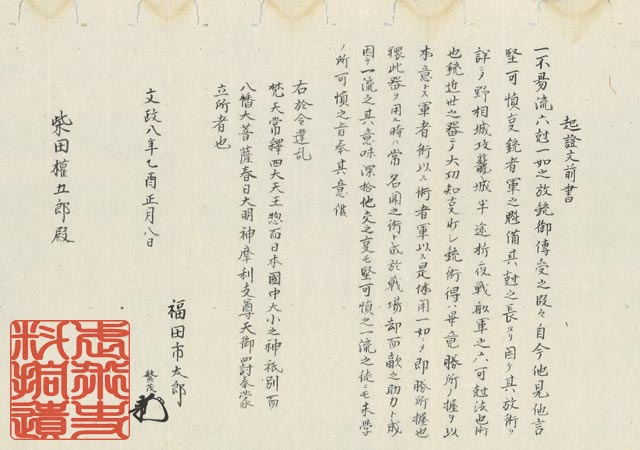

塩山半次郎/惣太兵衛/豫助/峯八/峯右衛門 文政5年に不易流へ入門。文政10年に跡式を相続し百四拾石を下され、御焼火へ御番入り。以降、御城内外火之番、御在城中御次番(文政12年)、御城内外火之番(天保7年)、不易流炮術世話役(天保7年)、無邊流仮世話役(天保8年)、宝山流柔術仮世話役(天保8年)、御城内外火之番(天保9年)、御在城中御供番(天保12年)、不易流炮術手傳(天保13年)、豫助事惣太兵衛と改名・宝山流柔術世話役(弘化2年)、御使番(弘化3年)、不易流炮術指南差添(弘化3年)、町奉行時役(嘉永6年)、勘略奉行(嘉永7年)、高増弐拾石・町奉行(文久元年)、御物頭役・御取次兼勤(文久2年)、御上洛につき四ヶ所浦手固(文久3年)、摂州御持場固(文久3年)、若殿様御城着の節鉄炮組を率いて加古川驛まで迎えに行く(元治元年9月)、摂州御持場御固の節大目付兼勤(元治元年)、摂州御持場御固につき褒美(慶應元年)、奏者番(慶應4年)、御城番・御次詰(明治2年)。 世忰半次郎

鶴田次太右衛門 家臣録の失われた”ツ”の部。

不易流へ入門(文政6年)、修行を命じられる(天保6年)、世話役(天保7年)、手傳(弘化3年)、師範差添(嘉永3年11月11日)、印可(嘉永3年11月29日)。

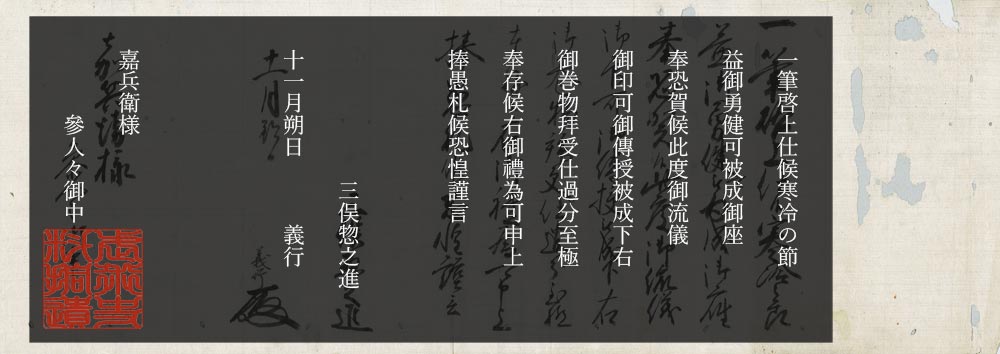

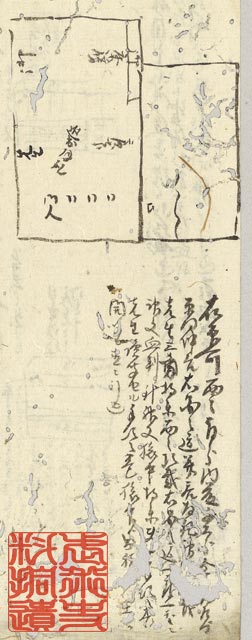

嘉永4年11月27日

福嶋傳九蔵 不易流仮世話役(天保10年)、指南手傳(嘉永3年11月11日)、印可(嘉永3年11月29日)。

高須傳内 家臣録の失われた”タ”の部。当分不易流手傳(嘉永5年4月26日)。

小笠原槌次/助之進 卯可起請文の当時は家督以前。不易流世話役(天保14年)、小笠原躾方世話役(弘化2年)、家の名に付き助之進と改名(弘化3年)、不易流指南手傳(嘉永2年)、国学指南手傳(嘉永6年)、不易流大筒手傳(嘉永7年6月)、異国舩渡来の節御手當人数江戸在番(嘉永7年)、江戸在番中姫路同様に不易流手傳(安政2年)、跡式弐百石を相続・江戸在番御免・小笠原躾方世話役・不易流手傳・国学指南手傳これまでの通り(安政2年)、不易流指南差添、御城内外火之番、十代目師役が出府につき躾方・国学より不易流を優先すべき命あり(安政3年8月)、好古堂肝煎(安政4年)、京都御留守居(安政7年)、摂州御持場御固御人数(文久3年)、好古堂掛(元治元年)、御進發御用掛(慶應元年)、町奉行・御進發御用掛(慶應2年)、病死(慶應3年)。 世忰勝弥

父新兵衛が跡式を相続したのは天保12年のこと、百七拾石を下され好古堂肝煎・御数寄屋方仮役兼勤となる、翌日御焼火へ御番入り。御使番格・勘畧奉行・御数寄屋方兼勤(天保13年)、室津交易會所懸り、倹約方年番、奉行・御物頭兼勤・勤役中弐百石(弘化3年)、宗門奉行年番、御作事年番(嘉永2年)、御加増三拾石(嘉永6年)、勘略方掛(嘉永7年)、宗門奉行年番、御用兼取扱、御勝手御用につき出坂、新開絵図御用掛、病死(安政2年)。

各人の履歴をまとめると斯うです。

三俣義陳 三百拾石 番方 不易流十代目師役 御物頭筆頭 御取次

福田佐登助 百四拾石 番方 市太郎の父

福田市太郎 ? ? 不易流世話役

福嶋長助 百三拾石 番方 不易流指南差添

柴田太郎左衛門 弐百石 番方 不易流指南差添 御使番役 刑御奉行

塩山惣太兵衛 百六拾石 番方 不易流指南差添 御城番 御次詰

鶴田次太右衛門 ? ? 不易流指南差添

福嶋傳九蔵 ? ? 不易流指南手傳

高須傳内 ? ? 不易流指南手傳

小笠原助之進 弐百石 番方 不易流指南差添 町奉行 御進發御用掛