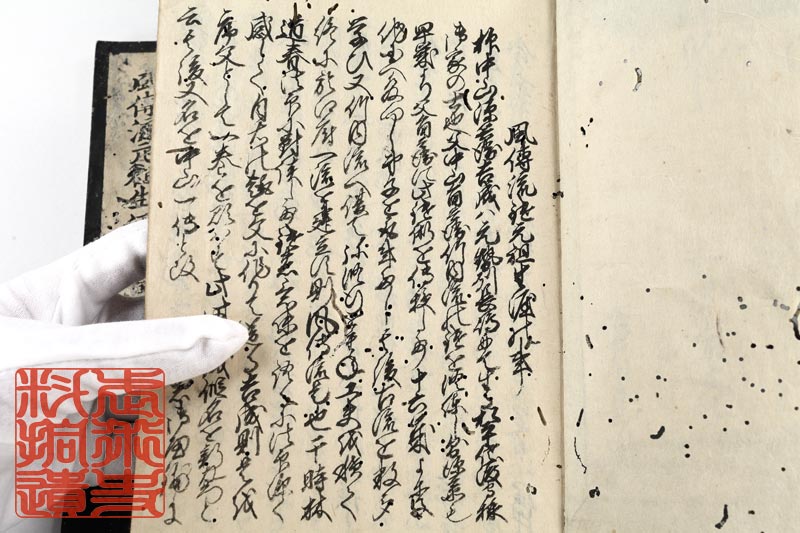

流祖中山吉成直伝の弟子-濱嶋加右衛門 ?

L1「酒井雅楽頭様御家中の士濱嶋加右衛門と云者、是風傳流に改て弟子を取の初の弟子也」<風傳流元祖生涯之書>

・・・酒井家の家来。中山吉成が風傳流を建立して初めての弟子。「酒井雅楽頭様」は、権勢を誇った酒井忠清公。

慶安四年の酒井家『御分限帳』を見たところ、「濱嶋加右衛門」の名は見当らず。

流祖中山吉成直伝の弟子-草芥弥九郎 印可

L2「井伊掃部様の御屋敷八丁堀の御屋敷守に被仰付置たる御家来に草芥[侭]弥九郎と云者も弟子にて」<風傳流元祖生涯之書>

・・・彦根家中の人。草芥弥九郎は後に印可を許された人物。彦根の井伊直興公が幼名吉十郎といった若いときに風傳流を指南した。このため後々彦根の井伊家において風傳流の勢いが盛んになったという。

さて、「草芥」と原文のまゝ表記したが、正しくは「草刈」。原本に「草苅」と書かれていたものを誤写したのだろう。

「八丁堀の御屋敷守に被仰付置たる」という文言からして、承応二年に八丁堀御屋敷(彦根藩の江戸蔵屋敷)を預けられた草刈家の初代次郎右衛門が該当すると見られる。

また、草刈次郎右衛門は寛文三年、井伊直興公が八丁堀御屋敷へ移ってきたとき、その御付となっているから間違いない。但し「弥九郎」の称は記録されていない。

流祖中山吉成直伝の弟子-曽我権之丞 中書

L3「其比曽我権之丞殿は御歩行頭役を勤られ、一傳の弟子にて、書院の前に鑓小屋を立て日々稽古はけまれたる」<風傳流元祖生涯之書>

・・・彦根家中の人。曽我権之丞、鑓免許の御祝儀の席のこと、集った高弟たちに仕合を挑み、免許の相弟子二三人を破って増長し、さらに印可持の弟子に挑んだ。そこで受けて立ったのが遠藤半之丞。勢いづいた曽我権之丞だったが、技倆の差は歴然たるもので、八本の仕合で八本とも遠藤半之丞に敗れた。流祖中山吉成はこの時の遠藤半之丞の駆け引きに殊の外感心して、後々弟子たちに語って聞かせたという。

曽我権之丞は、この仕合のあとに心を改め、風傳流に精進し「中書」を伝授された。

流祖中山吉成直伝の弟子-遠藤半之丞 印可

L4「[遠藤]半之丞初は斎藤摂津守様に奉公せしに、外へ出て一傳[中山吉成]に慕ひ鑓修行せん為に、十八歳にて元服し、又其後暇願ひ浪人して只鑓の深く志し、一傳の直弟子数千有内に勝れて鑓の事理共に風傳流に叶ひたる也」<風傳流元祖生涯之書>

L5「一傳[中山吉成]印可を渡され後に越後村上の御城主榊原熊之助様へ被召抱」<風傳流元祖生涯之書>

・・・菅沼政辰が「一傳の直弟子数千有内に勝れて鑓の事理共に風傳流に叶ひたる也」と絶賛する風傳流の遣い手。流祖直伝の中で随一の遣い手と思われる。

中山吉成に印可を伝授された後、越後村上の城主榊原熊之助に召し抱えられた。そして、榊原熊之助が十五歳になったとき、その指南役となる。榊原家は姬路に転封となり、遠藤半之丞は同地で病死した。

「榊原の御家は古く、古侍多く勿論藝者も多き中に半之丞か鑓術の位なる藝は無之のよし」と、榊原家中の士より伝え聞いたという。

上記の内、「榊原熊之助」というのは著者菅沼政辰の記憶違いで、代を取り違えたのだろう、正しくは「榊原虎之助」。越後村上から播磨姬路に転封となった式部太輔は「榊原政邦」一人ゆえに。

とすれば、若君が十五歳になったのは元禄二年のこと。

流祖中山吉成直伝の弟子-上野与一郎 印可

L6「上野与一郎も一傳[中山吉成]印可の弟子にて、其比は近藤登様の御組にて勤たり」<風傳流元祖生涯之書>

・・・「近藤登様」は脱字で、幕府の旗本「近藤登助」のことかと。年代から察するに「貞用」が該当する。

流祖中山吉成直伝の弟子-上野伊大夫 免許

L7「同弟[上野]伊大夫も免許の鑓也。此外免許の鑓有。伊大夫は其比御歩行衆にて其比六百人の御歩行衆の内にて六人に撰れたる水の上手也」<風傳流元祖生涯之書>

L8「後に石貝十蔵殿御取持にて、禁裏様御守京都に御詰被成る久留嶋出雲守様の御組へ入与力にて京詰せしなり」<風傳流元祖生涯之書>

・・・「久留嶋出雲守様」は、幕府の旗本「久留島通貞」が該当する。この人が禁裏附に転じたのは天和二年六月二十七日のこと。つまり、その頃から上野伊大夫は京詰の与力となった。このとき「八郎右衛門」と改め、元百万遍の屋鋪の内に居住し、多くの弟子をとって風傳流を弘めたという。そして同地において病死した。

流祖中山吉成直伝の弟子-奥山治右衛門 ?

L9「奥山治右衛門殿と云御旗本衆も一傳[中山吉成]の弟子にて稽古被成候に、又勝れて馬をすかれ乗馬の上手にて」<風傳流元祖生涯之書>

L10「「さてもヶ様に可有とは知らすして、前に過言推参申たる也。此上は是非馬上の鑓を深望に存候間、未御免許は得す候へ共、馬上の鑓一通りの御相傳を偏に願ひ候」と御申有に、一傳[中山吉成]「心有て堅き御ちかひの上にて、馬上の鑓一通り迄を傳へたる」となり」<風傳流元祖生涯之書>

・・・馬術に長けた奥山治右衛門、ある日中山吉成に馬上の鑓合を申し込む。風傳流において馬上鑓は免許の後に伝授されるもの、本来であれば断られるところ、中山吉成は承諾した。四本の鑓合の結果、四本とも中山吉成に敗れ、奥山治右衛門は非礼を詫び、是非とも馬上鑓の伝授をと願い許された。

当時の「奥山治右衛門」といえば、「奥山重治」が該当する。御書院番に列し、後ち番を辞して小普請となった。