『明石名勝古事談』の中山吉成伝記について考える

『明石名勝古事談』の中山吉成伝記は、その内容を見れば『風傳流元祖生涯之書』を底本として作文されたことが明白であり、中山吉成の行跡をよくまとめているように思う。けれども、下記に抜粋した二箇所の記述には大きな誤りがあるため、訂正して置く。

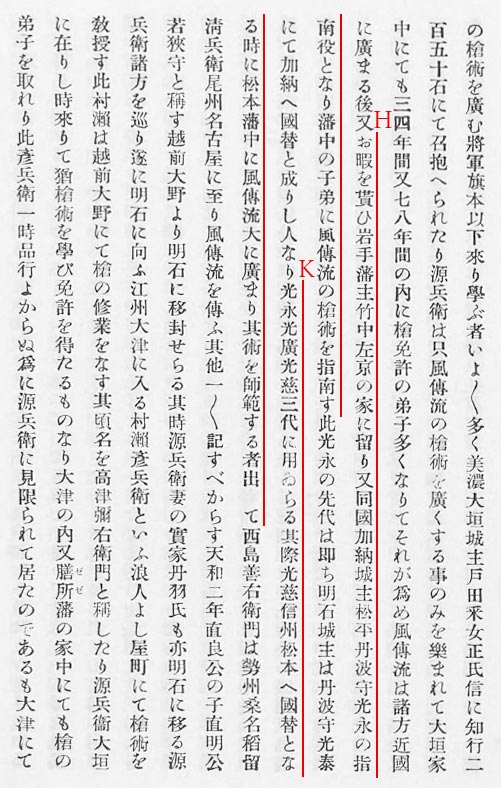

H「お暇を貰ひ岩手藩主竹中左京の家に留り又同國加納城主松平丹波守光永の指南役となり藩中の子弟に風傳流の槍術を指南す」<明石名勝古事談>

K「光永光廣光慈三代に用ゐらる其際光慈信州松本へ國替となる時に松本藩中に風傳流大に廣まり其術を師範する者出て」<明石名勝古事談>

H・Kともに、流祖中山吉成の行跡として記述されているが、実はこの部分は高弟菅沼政辰の行跡である。中山吉成の行跡として鵜呑みにすると、とんでもない矛盾が生じてしまう。

「光永光廣光慈三代に用ゐらる」とあれば、中山吉成の没後にまで話が及んでおり、なぜ、筆者はこの簡単な矛盾に気が付かなかったのか...

それと、Kに言うところの「岩手藩」というものは存在しない。

『風傳流元祖生涯之事』の原文を見れば、誤りは明白

前に抜粋したH・Kそれぞれに対応する原文をこゝに抜粋する。

HQ1「某[菅沼政辰]も所存有て左門様[戸田氏西]へ御暇申上首尾好御暇被下浪人して、則同国の内不破郡岩手の御守護竹中左京様の御家に某[菅沼政辰]か実父竹中助太夫は御家老役勤め居る故に、則見廻て滞留せしに此御家中の諸士一圓に某[菅沼政辰]か弟子と成て」

HQ2「某[菅沼政辰]を右加納より招く人有て行しに、右[丹羽]新兵衛[中山吉成の妻の弟]取立たる弟子を初て指南せしに、段々弟子重りて稽古をはけむ内に終に某[菅沼政辰]事、[松平]光永様御家へ被召抱て今に勤む」

HQ1は、菅沼政辰が浪人して、実父竹中助大夫の元へ滞留した話。

HQ2は、菅沼政辰が加納藩主松平光永に仕官するという話。

『明石名勝古事談』の筆者は、おそらく「某」を中山吉成と誤認したのだろう。とはいえ、HQ1の「某か実父竹中助太夫は御家老役勤め居る」と書かれているのだから、気が付きそうなものだけど。

KQ1「其後[松平]光永様御逝去有て、[松平]光廣様御家督有て後城州淀へ御所替被仰付、則淀にても某[菅沼政辰]屋鋪の内に鑓小屋廣く被仰付御家中諸士不絶稽古励」

KQ2「其後[松平]光廣様御逝去有て今又[松平]光慈様御家督[享保二年]有て志州鳥羽へ御所替[享保二年]被仰付鳥羽にても某[菅沼政辰]か弟子共の稽古場廣く被仰付日々に稽古はけみ」

KQ3「其後[松平]光慈様未鳥羽へ御入部不被成に信州松本へ御所替[享保十年]被仰付、享保十一年に御家中諸士松本へ引越、則某[菅沼政辰]か弟子共稽古場を先當分御借し被仰付、日々不絶稽古をはけむ」

KQ4「右のことく濃州加納、次に城州淀、又志州鳥羽、今又信州松本、右四ヶ所にて御家中の諸士風傳流を学ひしは右の趣也」

KQ1~KQ4は、前に抜粋したKの「光永光廣光慈三代に用ゐらる」という部分に当る。つまり、菅沼政辰は松平光永・松平光熙・松平光慈の三君に亘って仕えたということ。もちろん、中山吉成は天和四年に没しているので、松平光熙・松平光慈の時代には生きていない。

『三百藩家臣人名事典』の誤りもまた明白

確かなことは分らないが、『明石名勝古事談』の孫引きと見られる『三百藩家臣人名事典』の中山吉成の行跡。

F「美濃大垣藩主戸田氏信に招かれて家臣となったが、四、五年を経ると仕えを辞して、隣接する岩手陣屋の竹中左京重高のもとに寄寓し」

G「同国加納藩主松平光永の指南役となった」

前のHQ1・HQ2に説明した通り、F・G共に菅沼政辰の行跡である。

さすがに「光永光廣光慈三代に用ゐらる」という部分はおかしいと気付いたのか省かれている。

おまけ-竹中左京様

HQ1の「不破郡岩手の御守護竹中左京様の御家に某[菅沼政辰]か実父竹中助太夫は御家老役勤め居る故に、則見廻て滞留」に言う「竹中左京様」は、竹中左京重高のこと。竹中重高は、不破郡岩手の領主。彼の竹中半兵衛重治の曾孫に当る。幕府の交代寄合に列しており、普段は領地に居住し参勤交代の義務がある、ちょっと珍しい旗本。

当時、菅沼政辰の実父竹中勝正が竹中重高に仕えており、その血縁から浪人後に身を寄せ、こゝでも風傳流を指南する。

実父の屋敷に鑓小屋を設け、家中の士に指南、中でも領主竹中重高の弟竹中重紀や、菅沼政辰の兄竹中弥左衛門など合わせて三名に免許が傳授された。

そんなある日、流祖中山吉成が岩手の地に訪れる。それは菅沼政辰の実父竹中助大夫に会うためだった。それまでに、菅沼政辰の兄竹中弥左衛門はしばしば大垣を訪れて、中山吉成の元で風傳流の教えを受けており、岩手訪問を打診されていたのだろう。

岩手を訪れた中山吉成は竹中家に歓待され、終日語り合ったという。