窪田清音の著作

窪田清音は数多の著書を残しており、その中で武道関係といえば『劒道集義』『續劒道集義』に数多く採録されていることはご存じのとおり

また、国立国会図書館に堀江四郎宛の写本が数多く所蔵されているようです*1

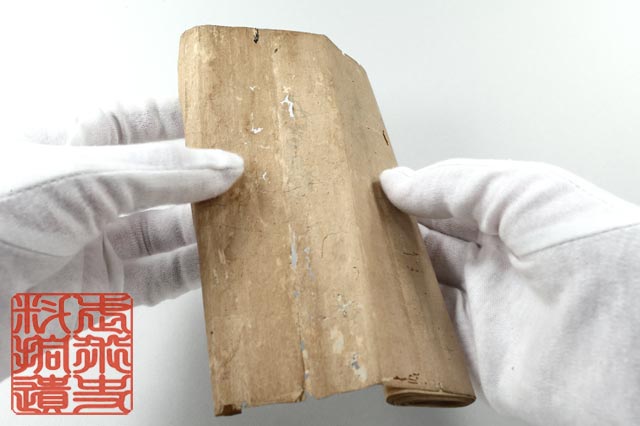

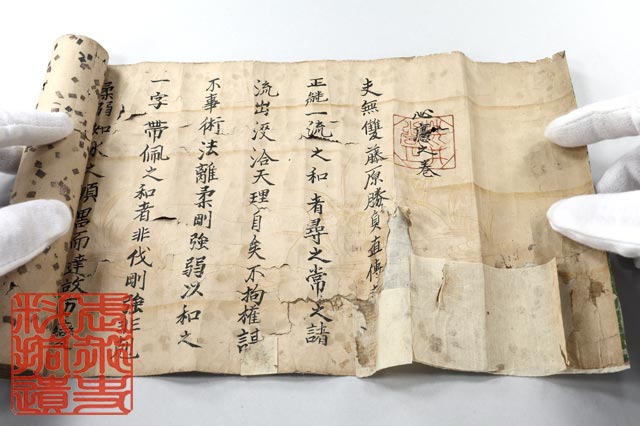

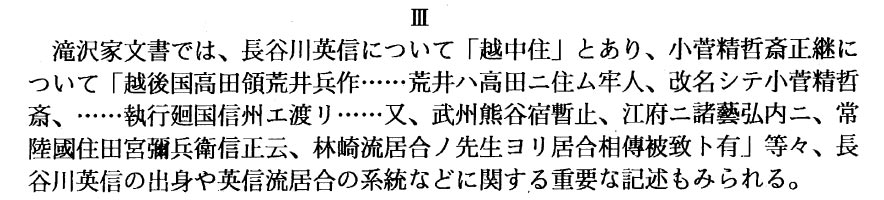

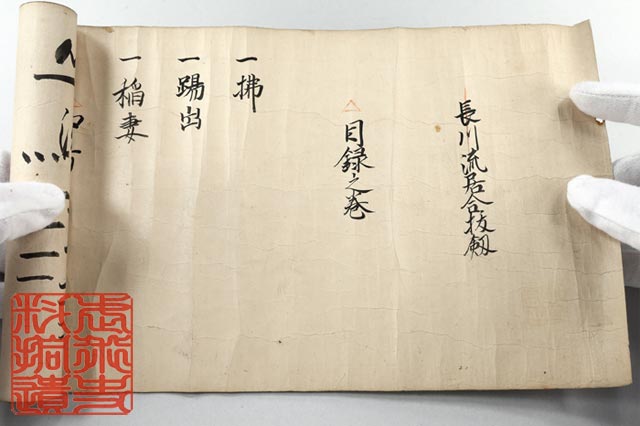

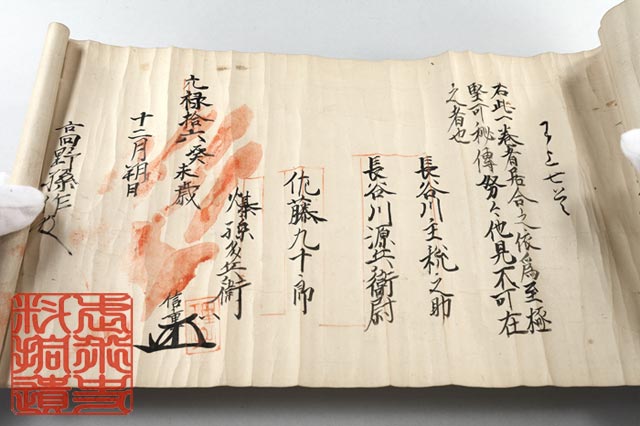

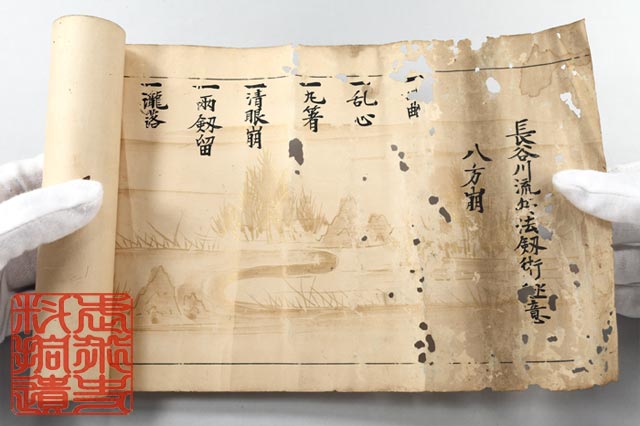

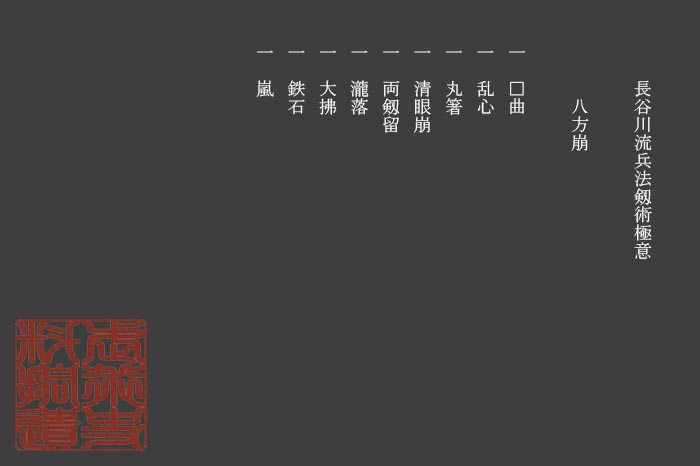

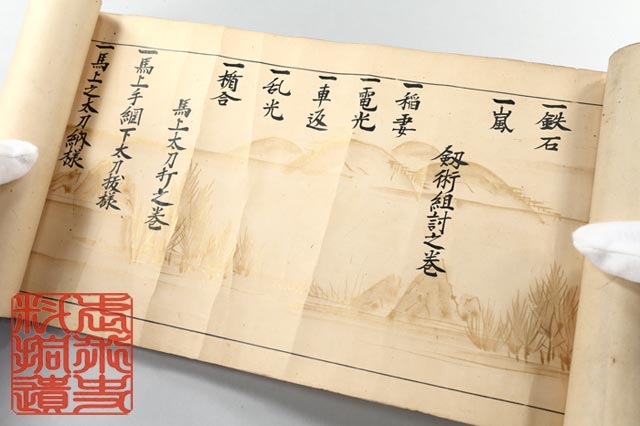

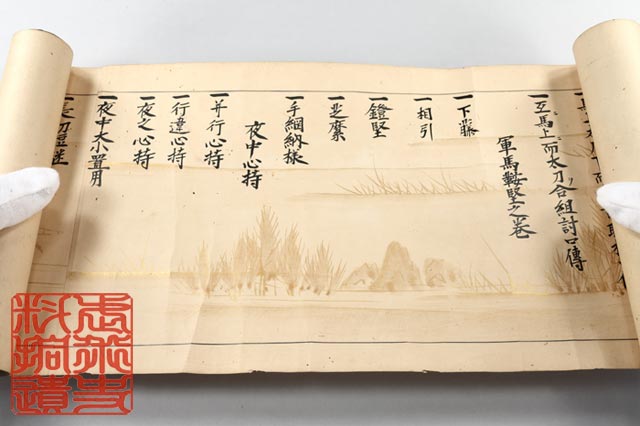

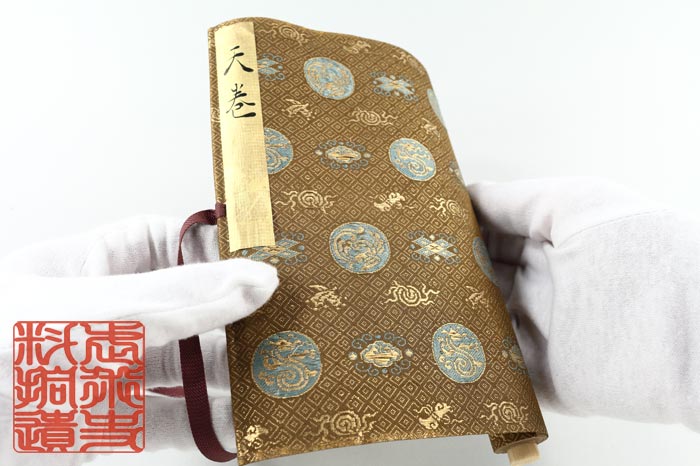

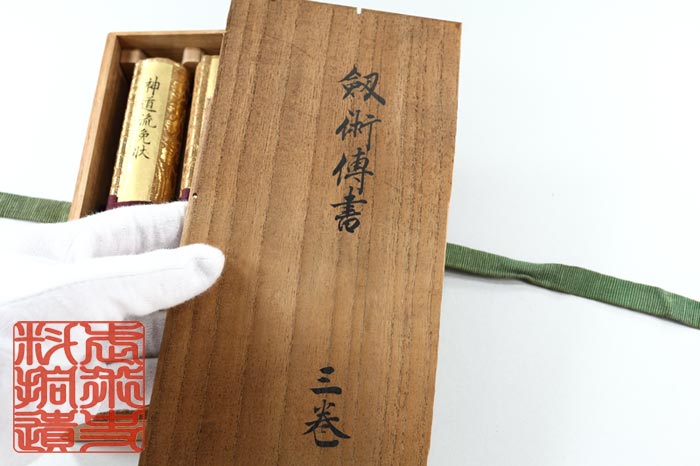

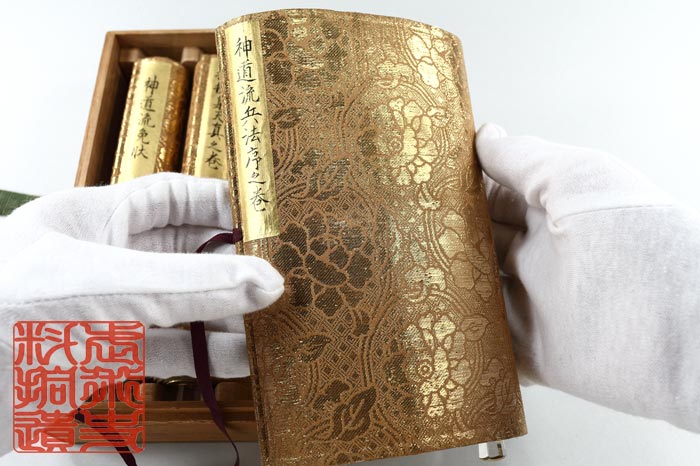

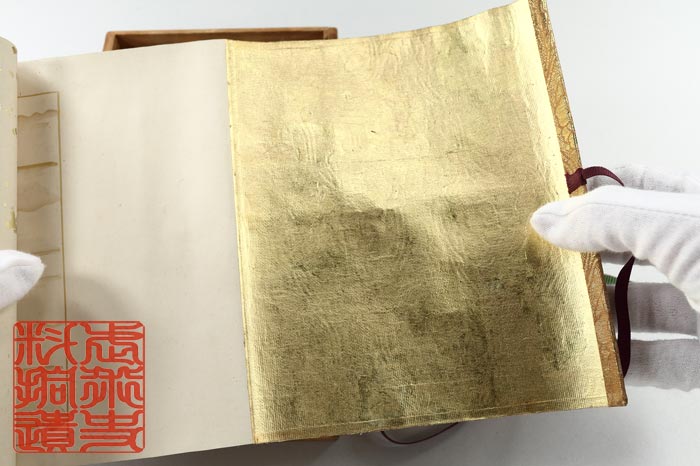

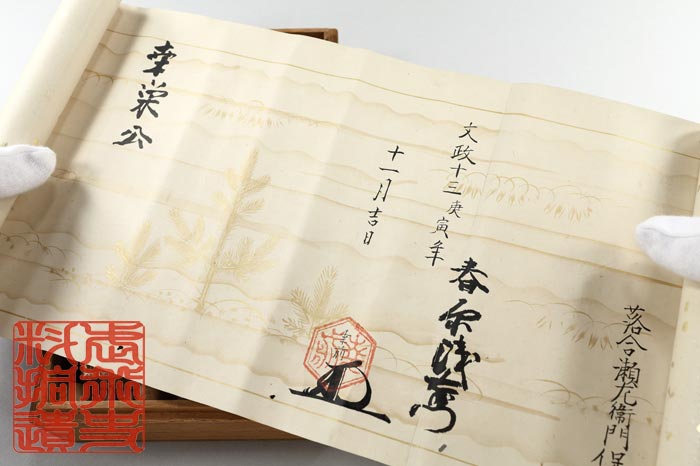

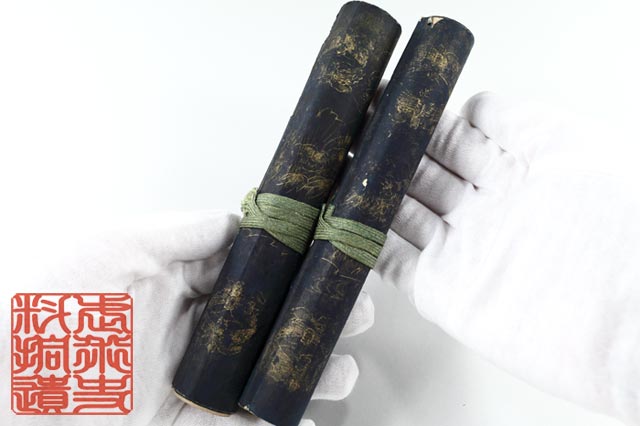

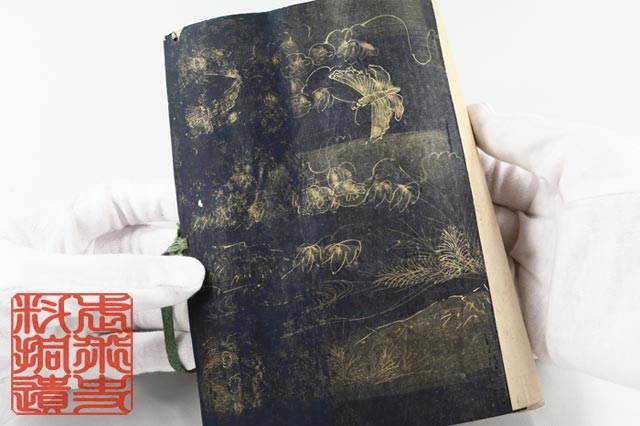

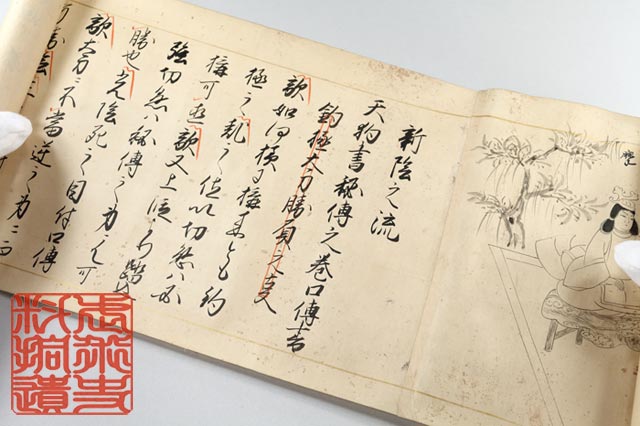

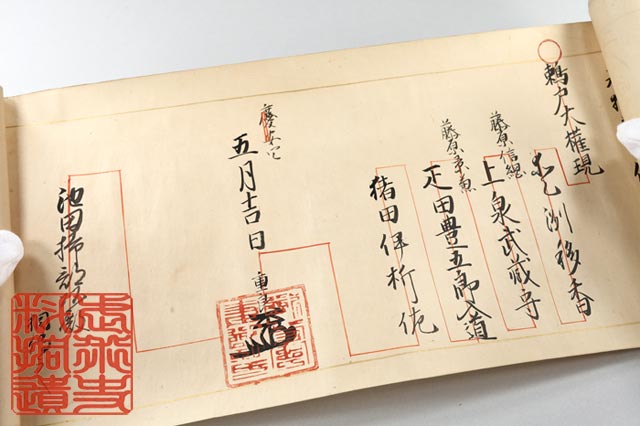

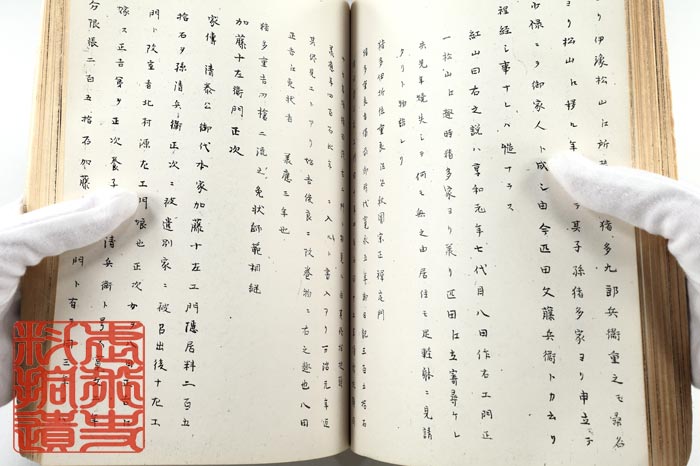

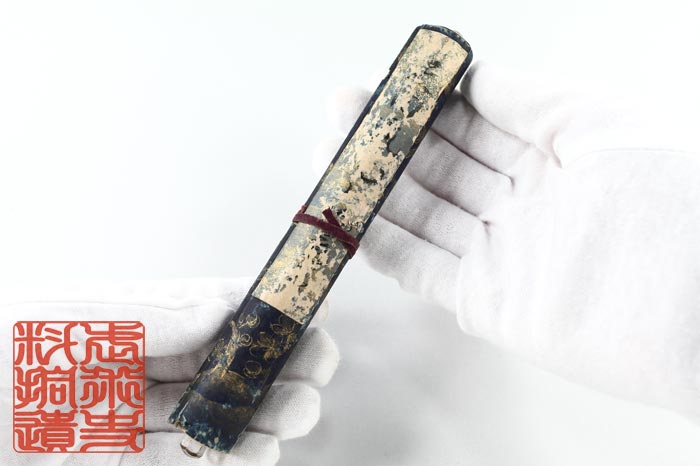

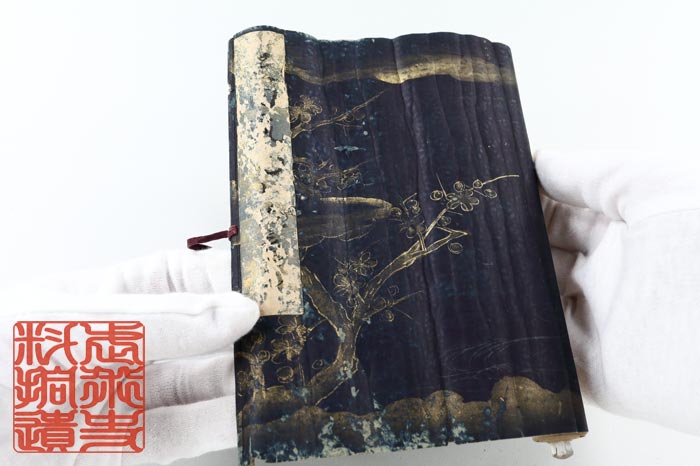

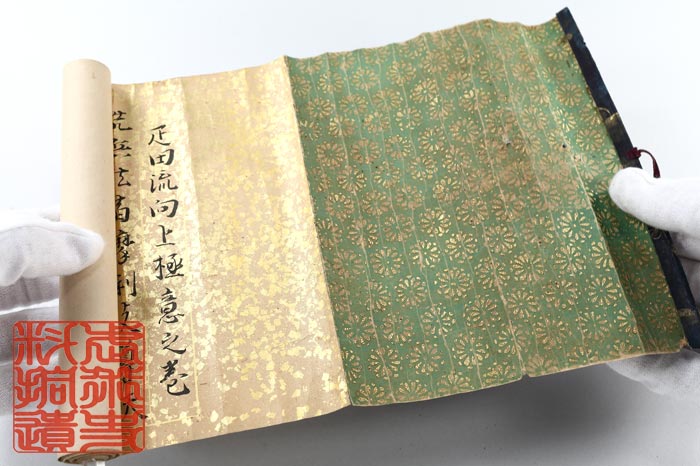

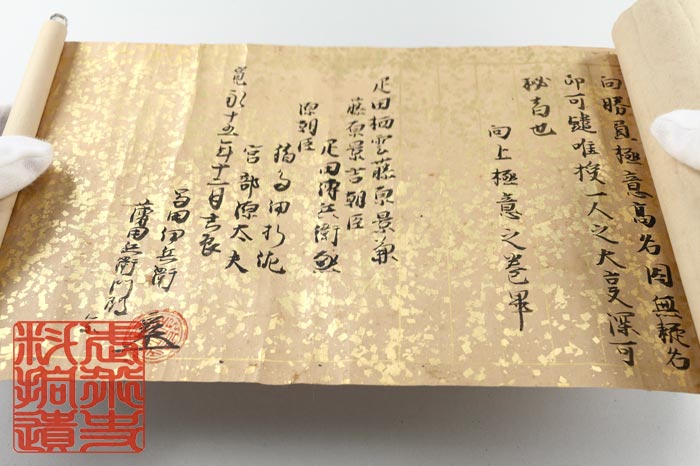

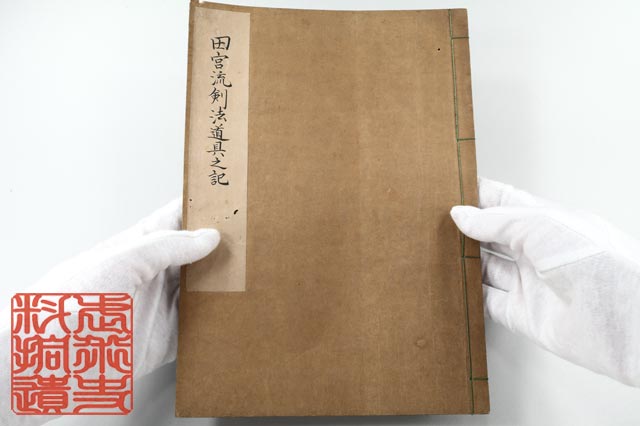

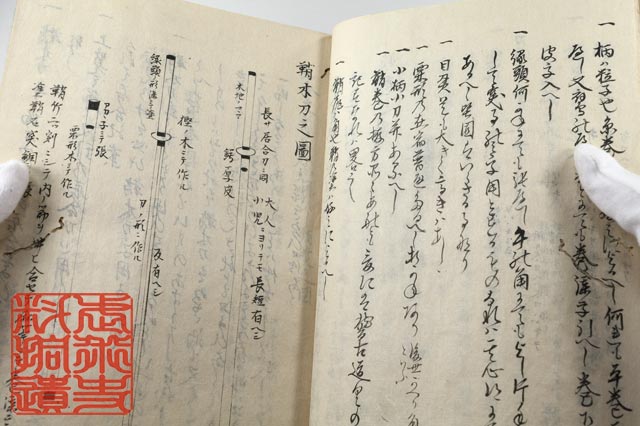

今回こゝに紹介する『田宮流剣法道具之記』もまた窪田清音の数多ある著作の中の一つで、尾張藩付家老成瀬家の家臣が所持した写本です

ざっと調べたところ、類似の写本を見出せないことから、こゝで紹介して置こうと思いました

私の調べ方が甘いせいで見付けられていない丈けかもしれません

既出の文書であれば教えてください

1…『剣道の技の大系と技術化について-田宮流窪田清音の著作『形状記』を中心として-』

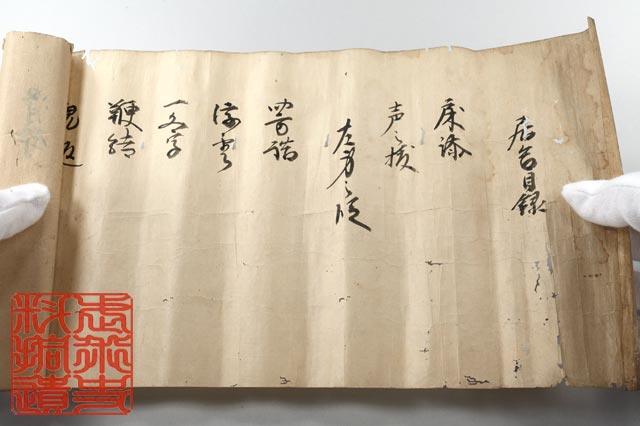

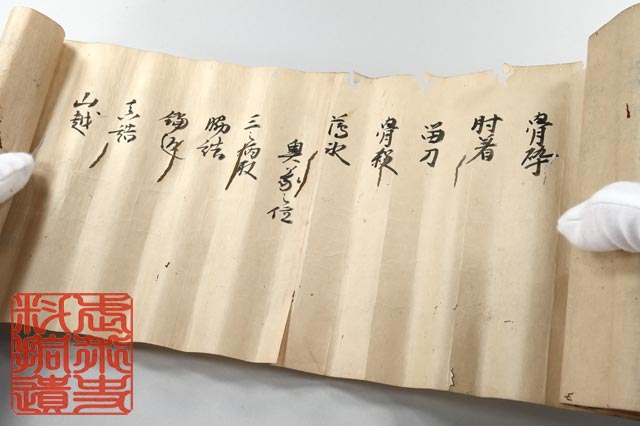

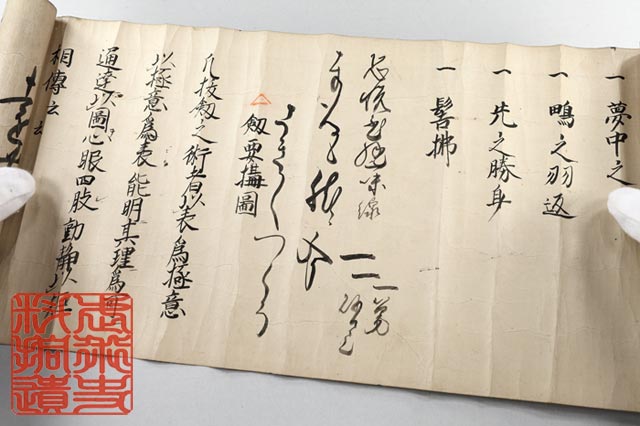

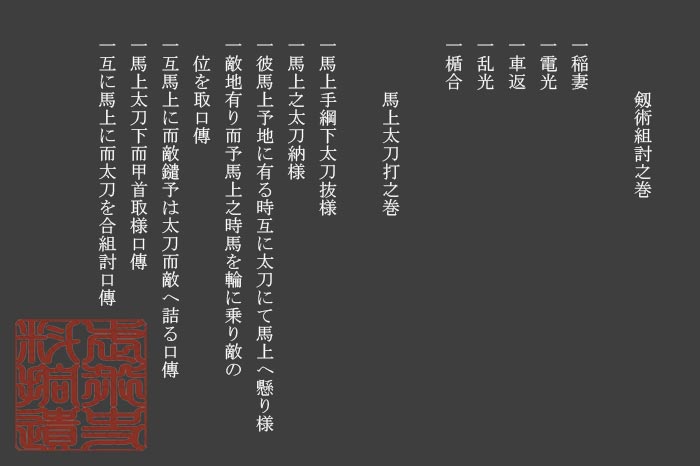

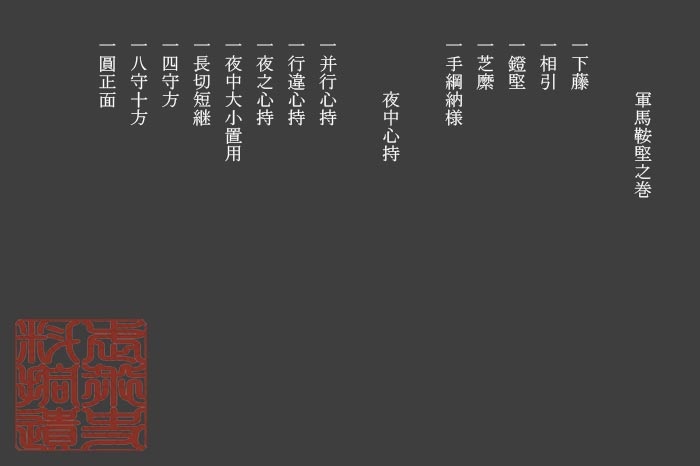

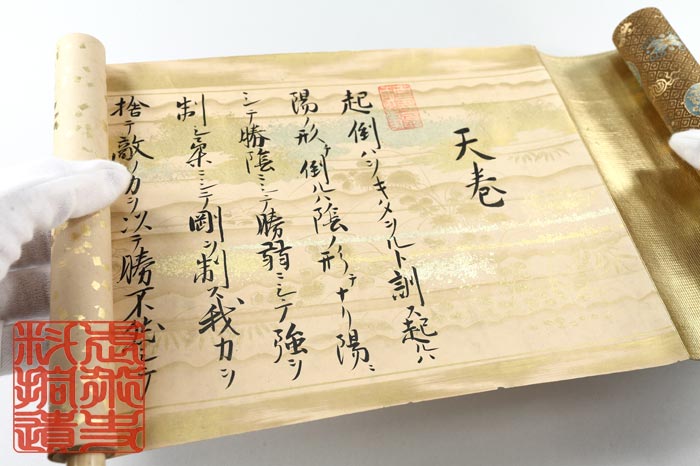

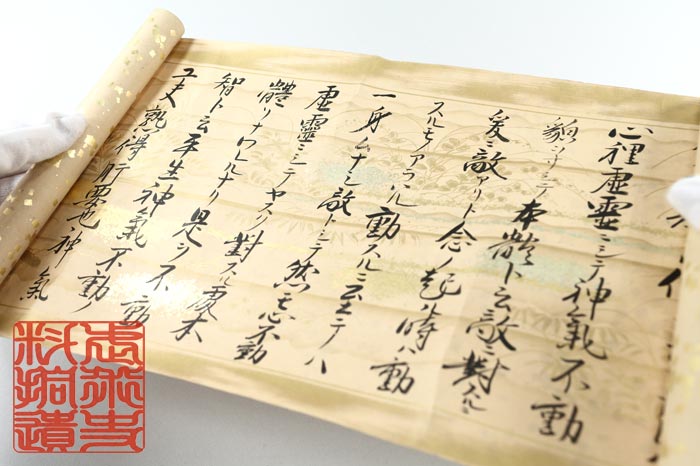

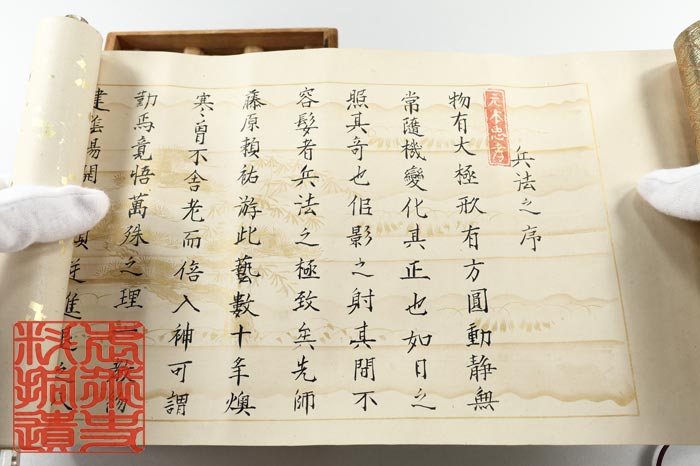

何が書かれているのか?

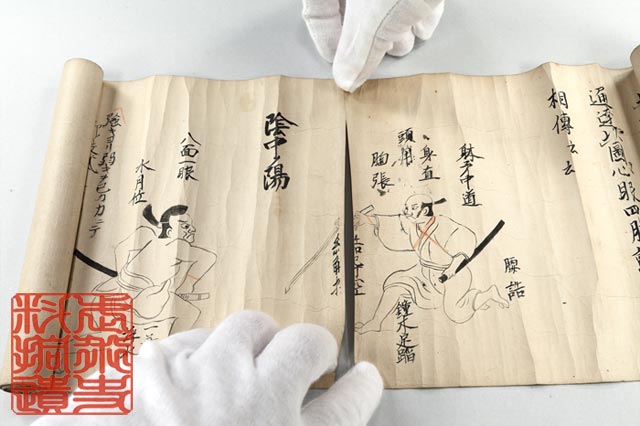

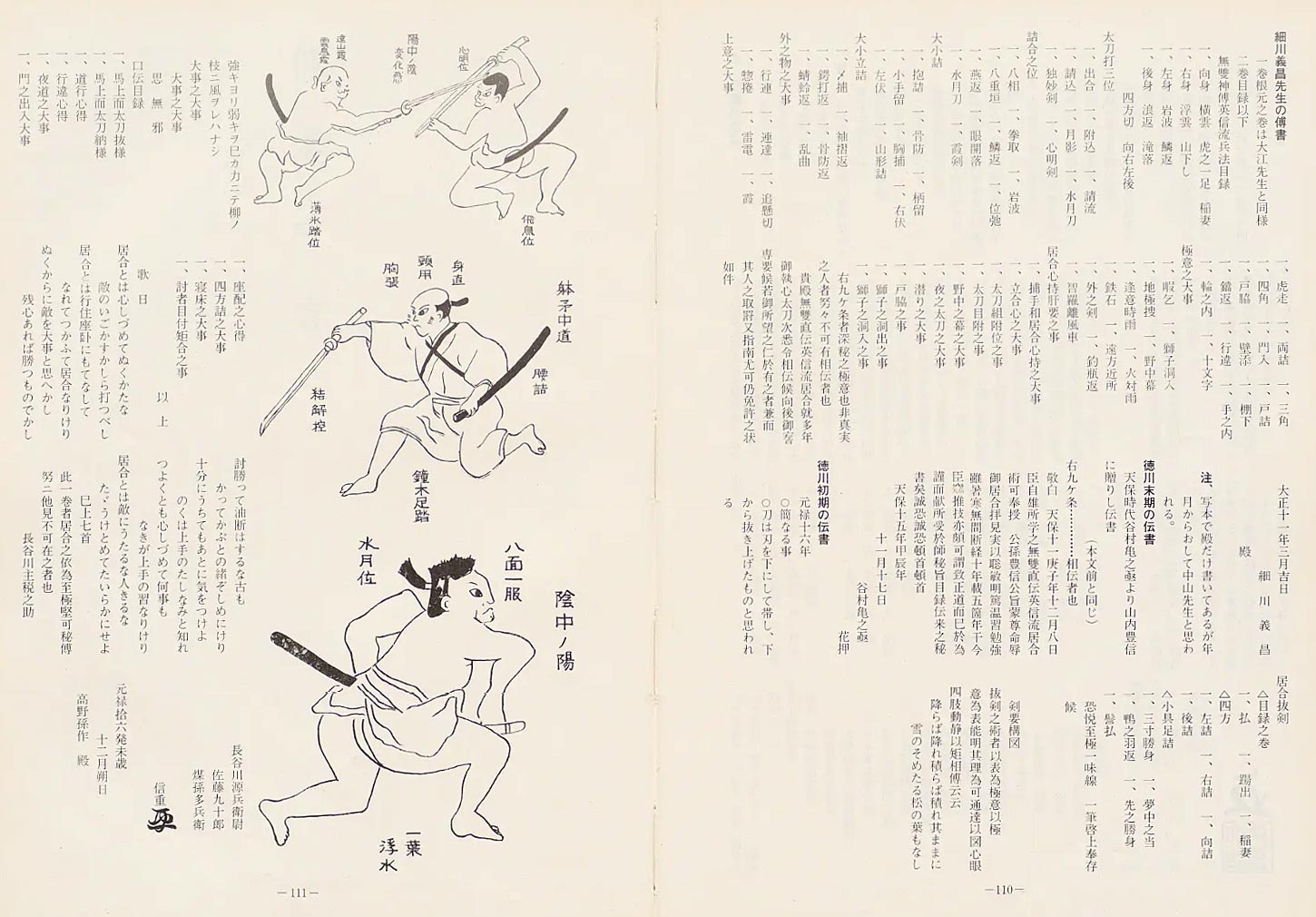

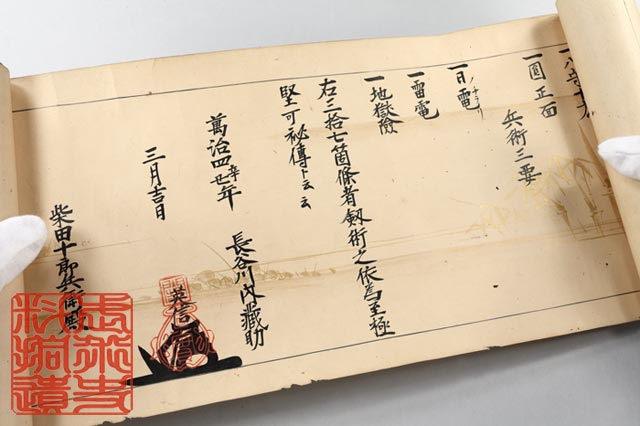

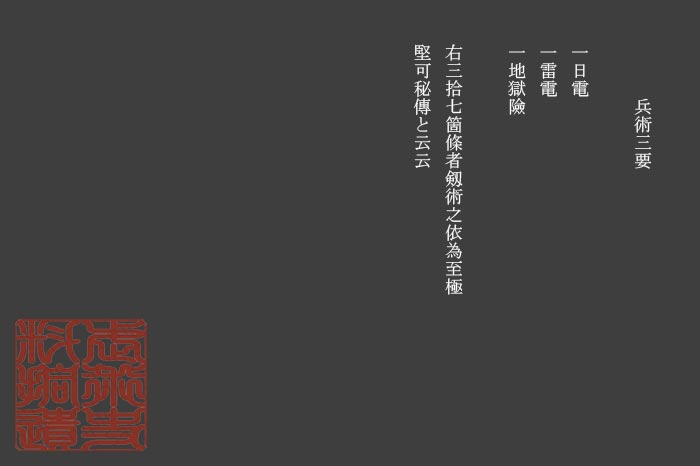

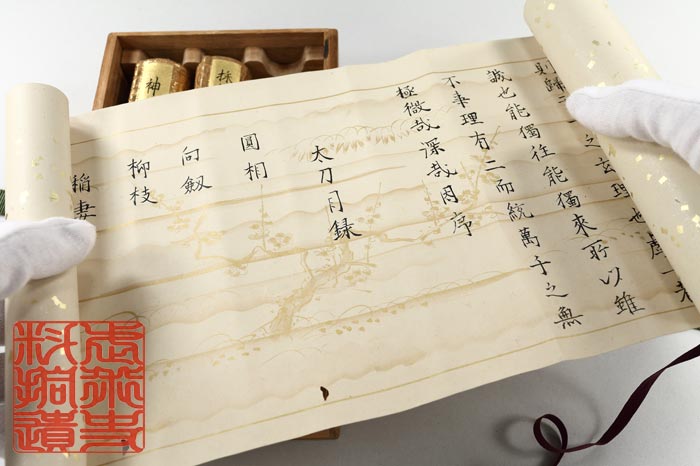

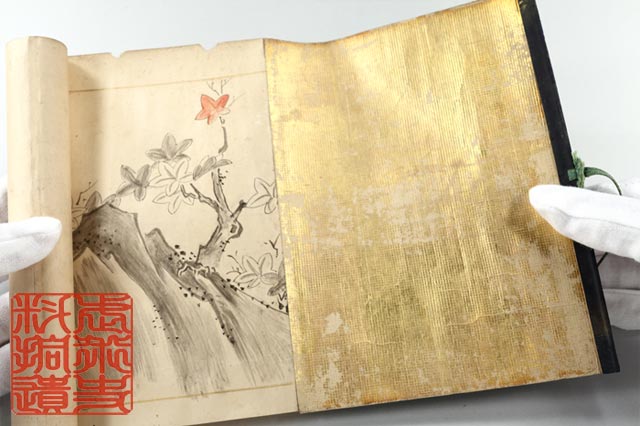

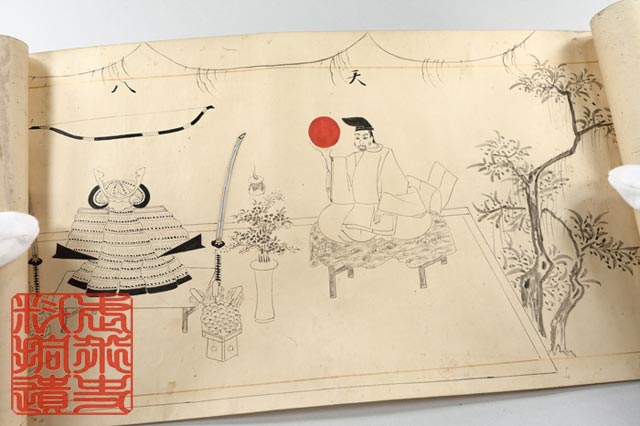

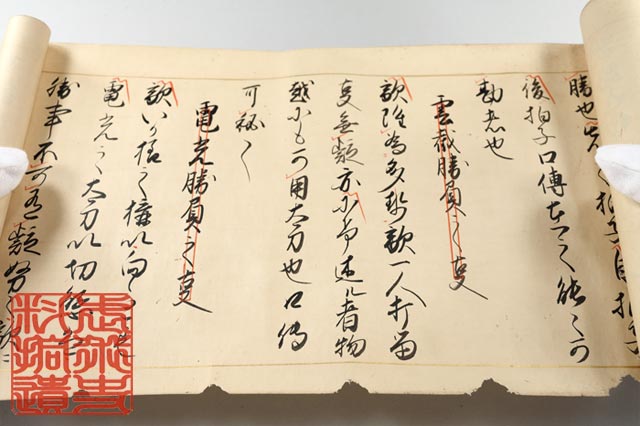

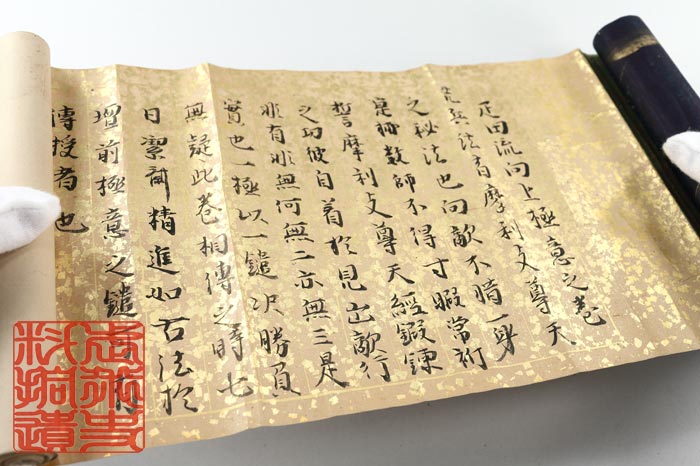

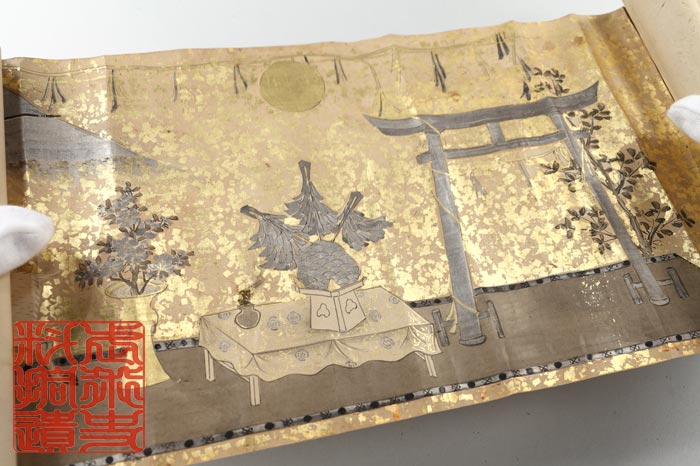

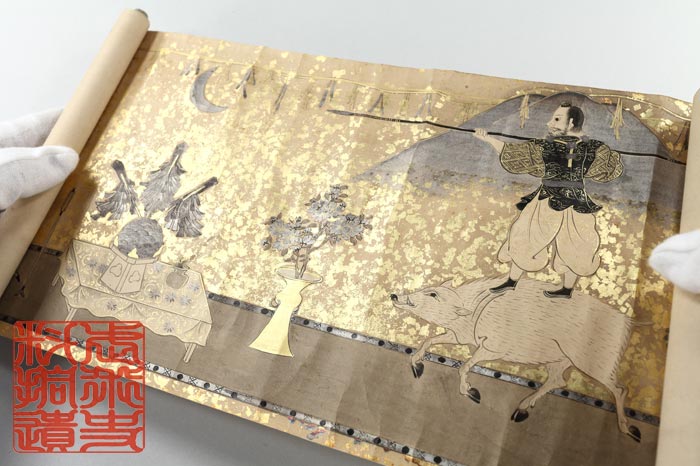

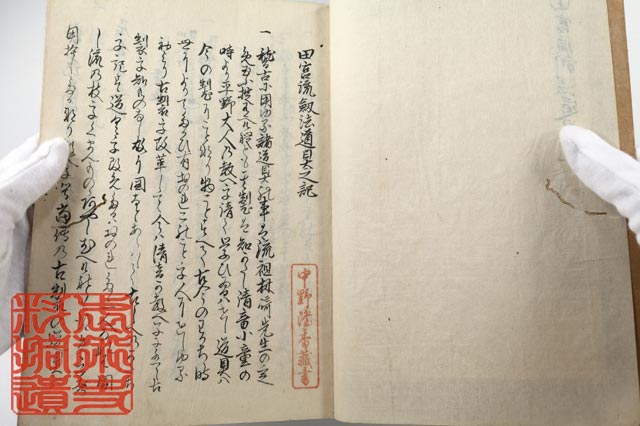

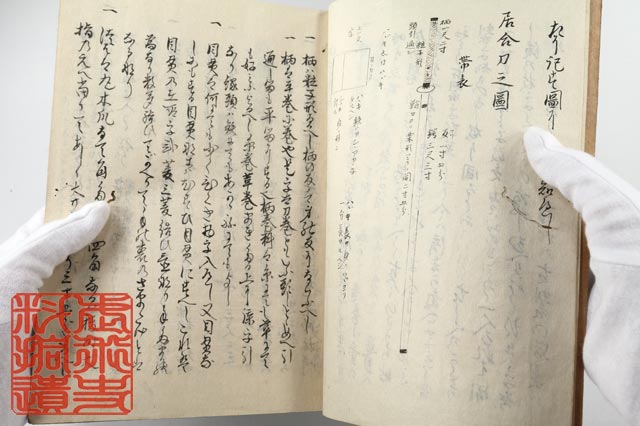

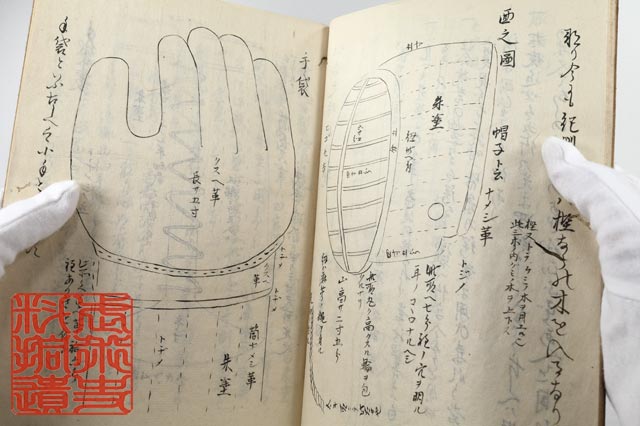

書かれている内容は、上掲の画像に説明されている通り、窪田清音の教え子たちに向けて、古製の稽古道具を図入りで解説したものです

清音の教え子たちは、清音が改良した稽古道具を使っていたゝめ、古製の稽古道具を知らなかったという事情により

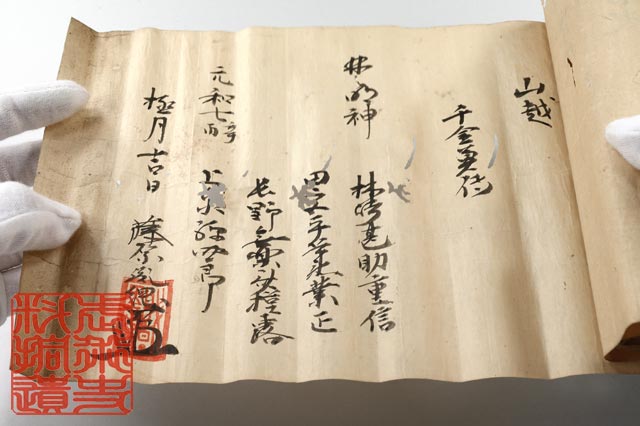

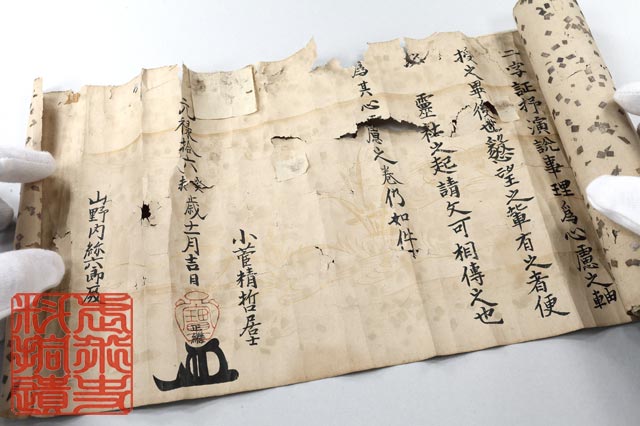

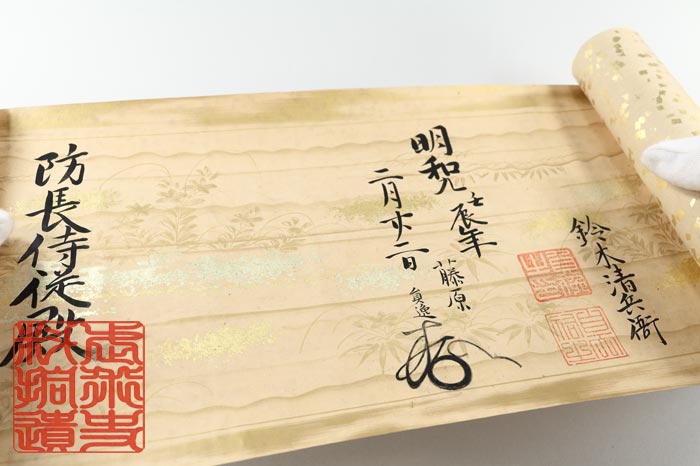

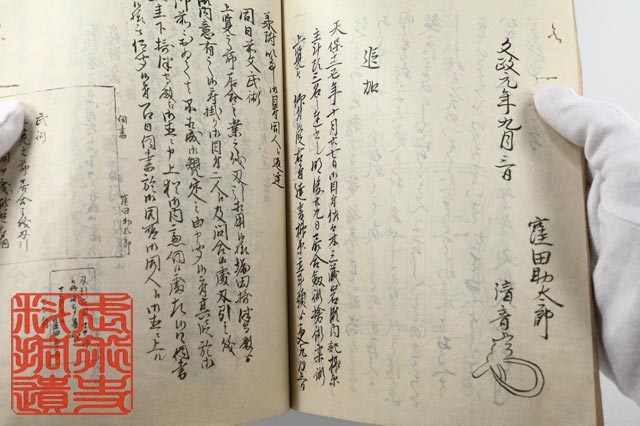

文政元年の著作となれば、窪田清音の年齢は二十八歳

写されたのは安政のころ

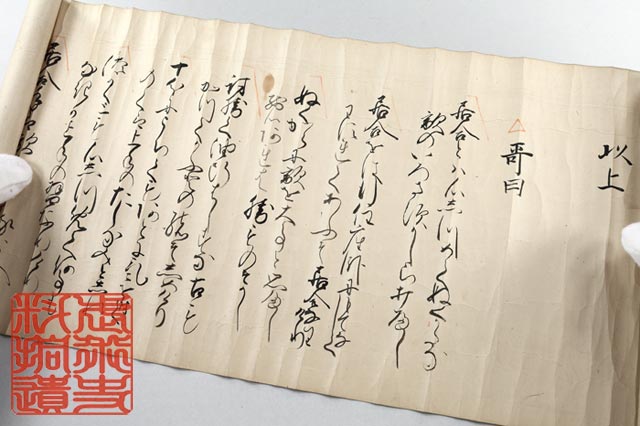

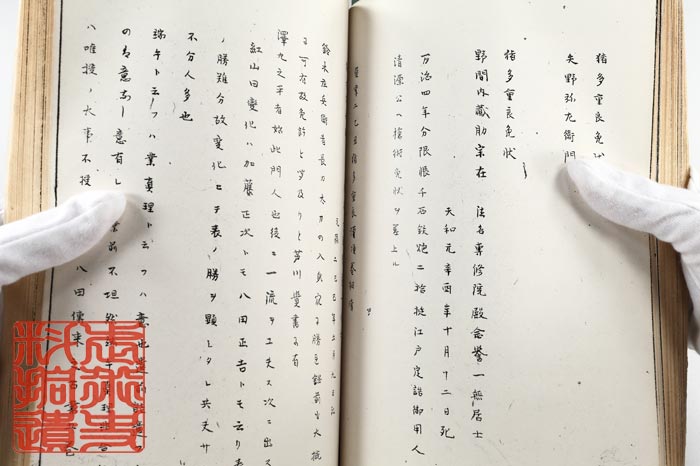

巻末には「追加」として、後年の武術上覧の様子が綴られています

因陽隠士記す

2025.8.20