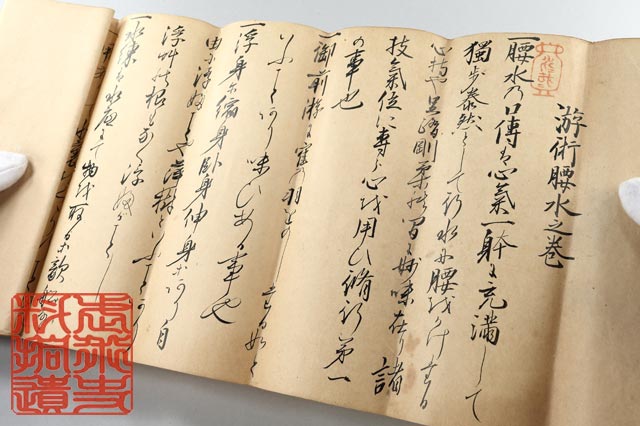

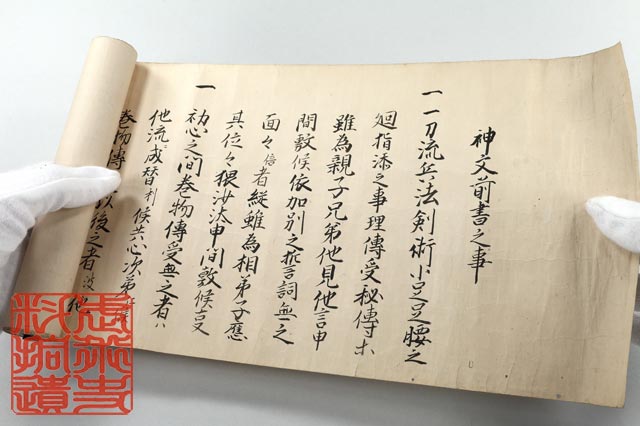

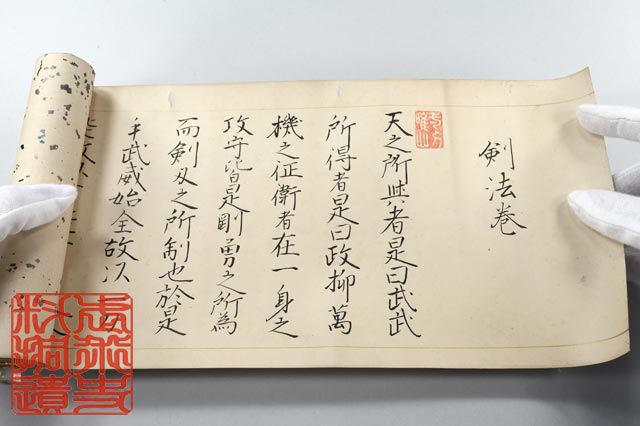

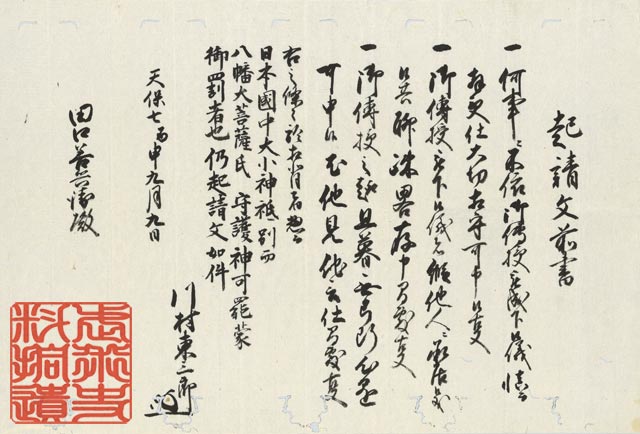

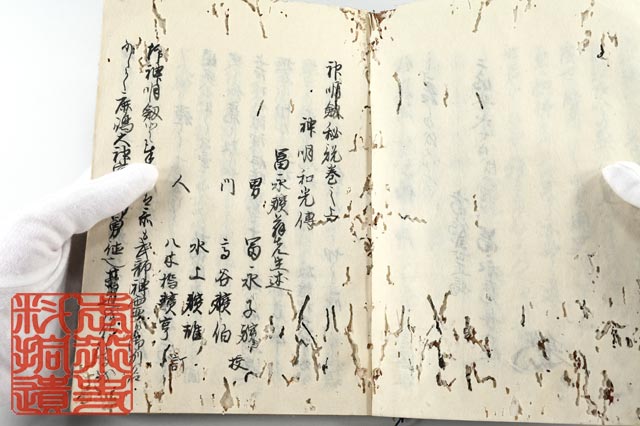

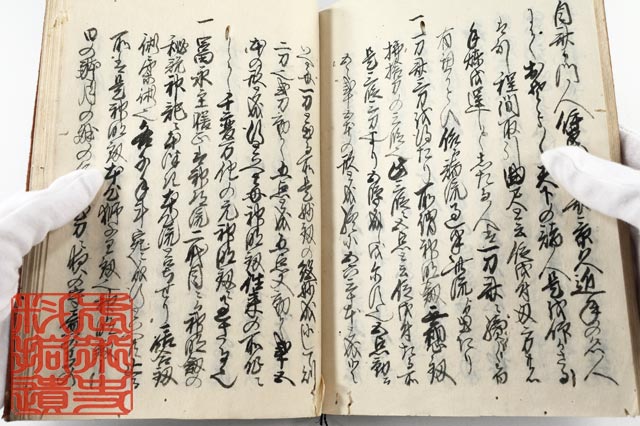

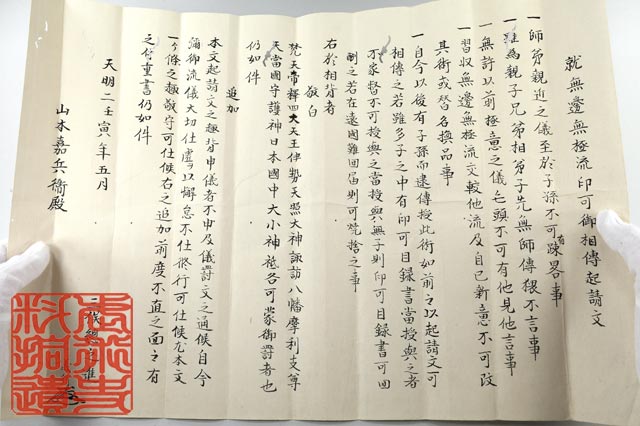

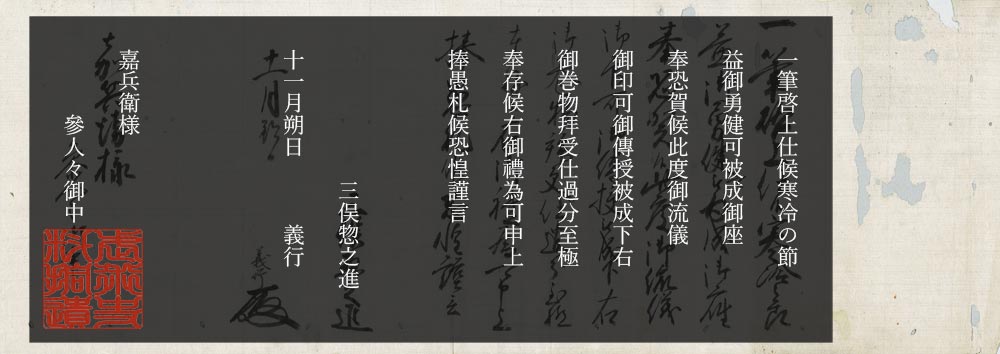

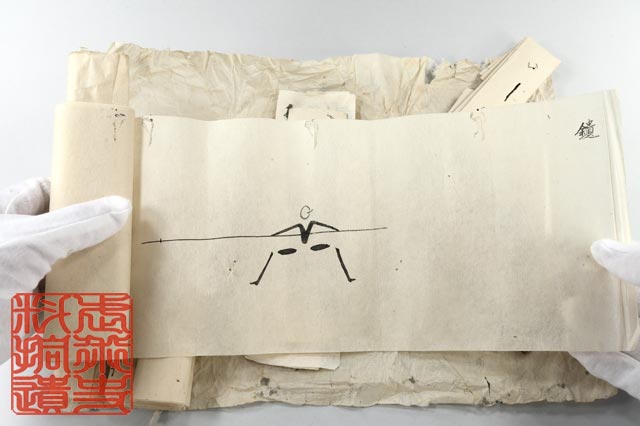

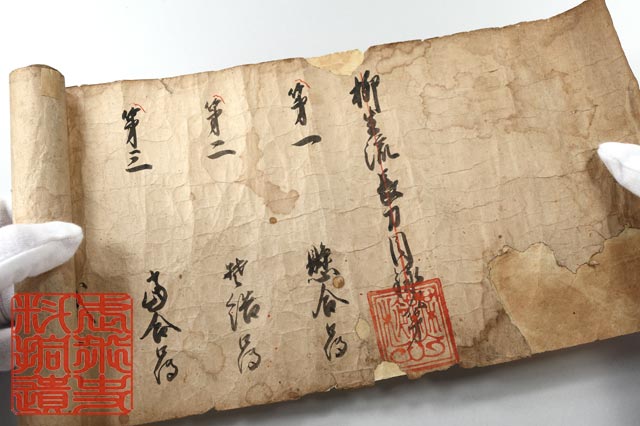

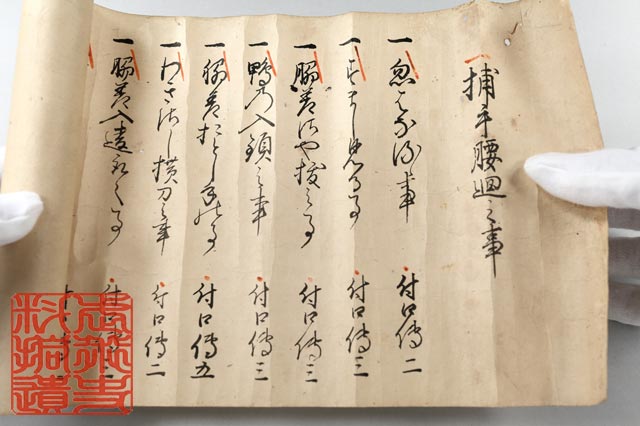

今回焦点を当てるのは、現存数の極めて少ない天真白井流兵法の開祖、白井亨(義謙)の伝書についてゞす。

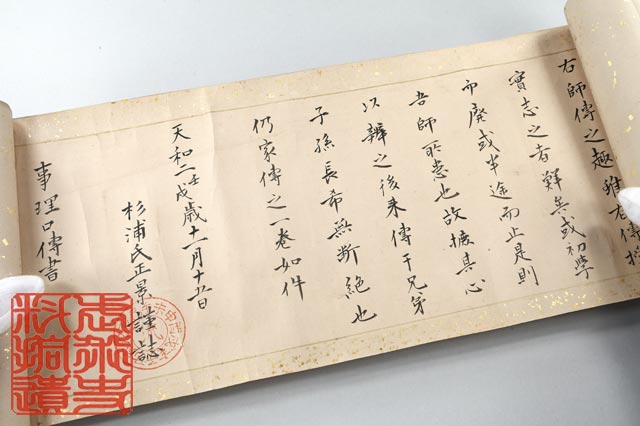

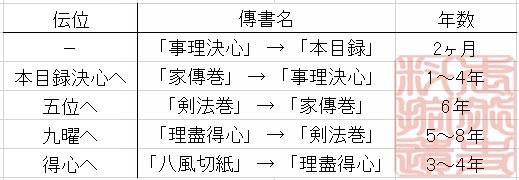

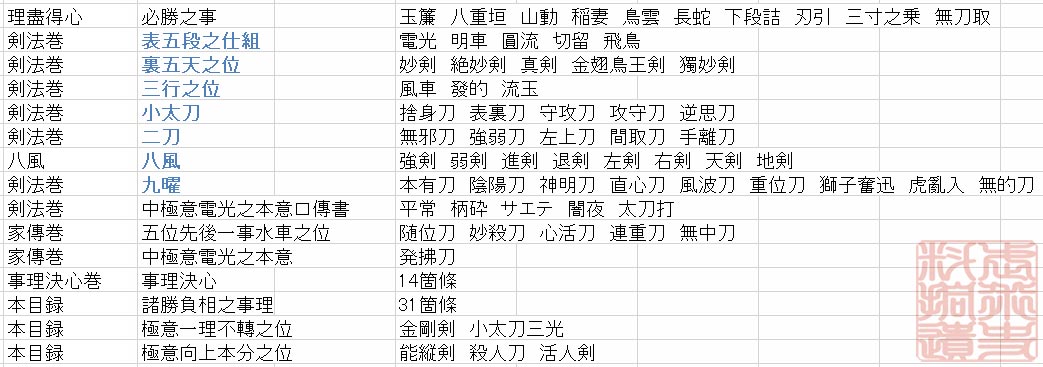

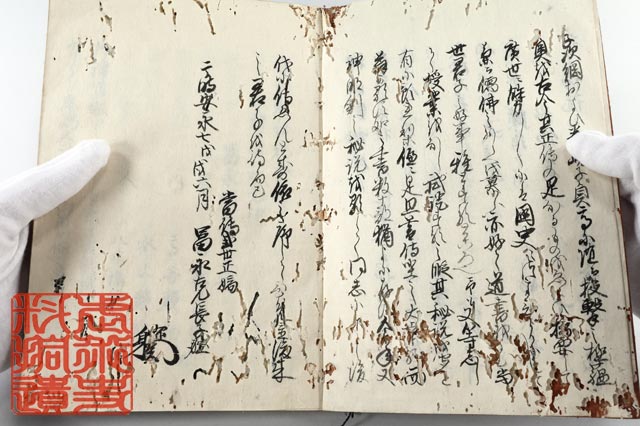

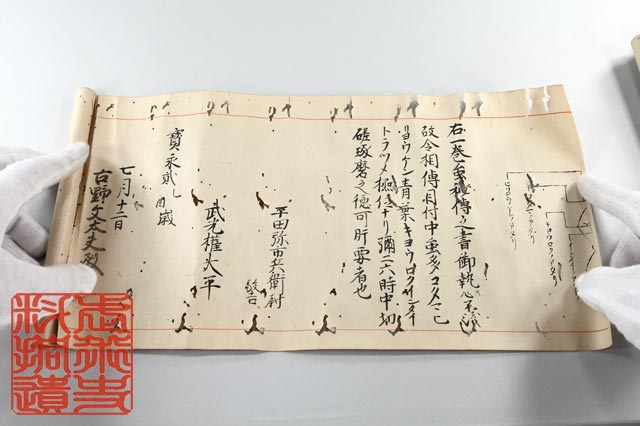

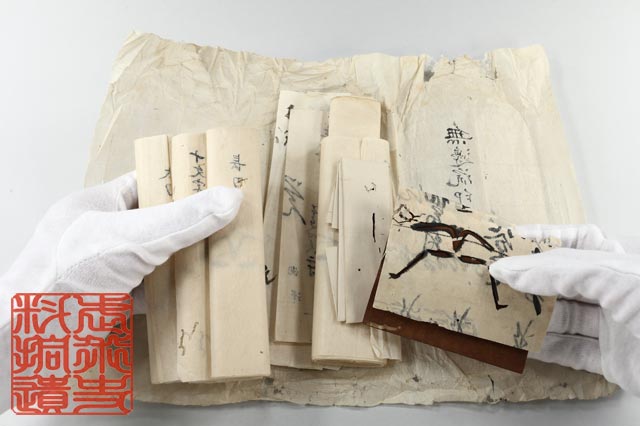

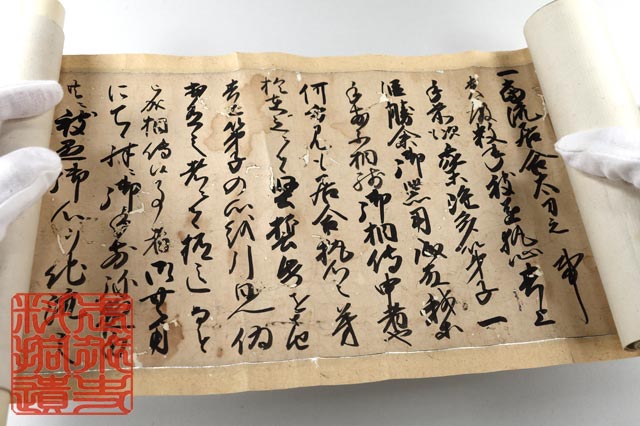

私の伝書の蒐集歴は約十二年になりますが、これまでに白井亨の伝書を目にしたのは、今回取り上げる伝書を含めわずか二度のみと記憶しています(一度は今回の伝書、二度目はオークションでの確認)。管見の限り、資料にもその伝書大系に関する詳細な記載が見当たらず、はたしてどのような構成になっていたのかは、未だ解明されていません。

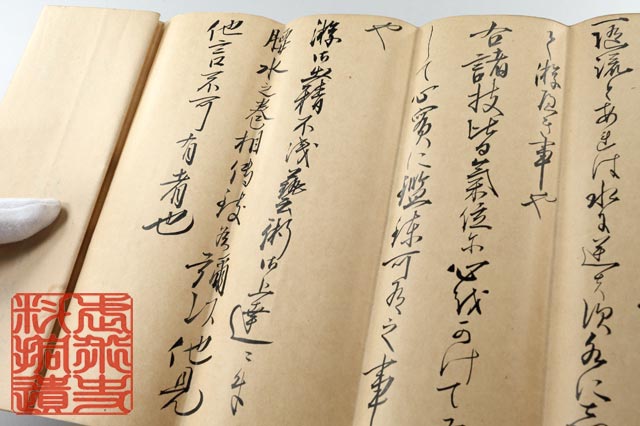

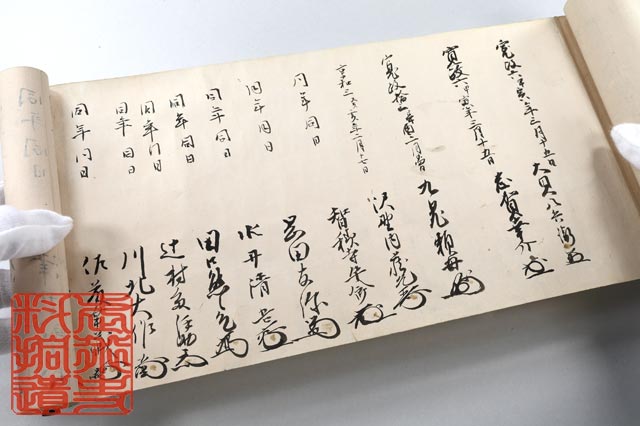

この謎を解き明かす上で、吉田有恒が書写した伝書群が重要な手掛かりになると考えられます。

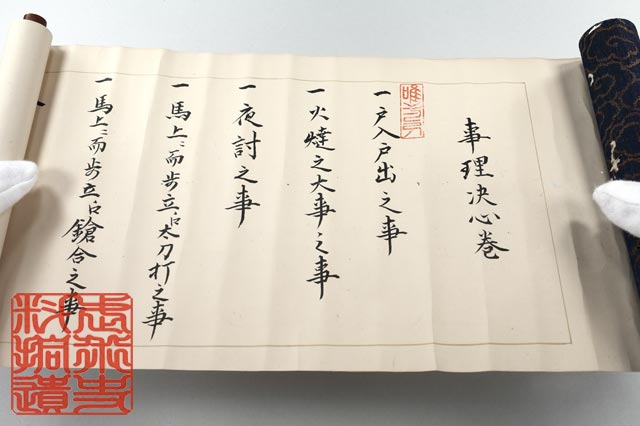

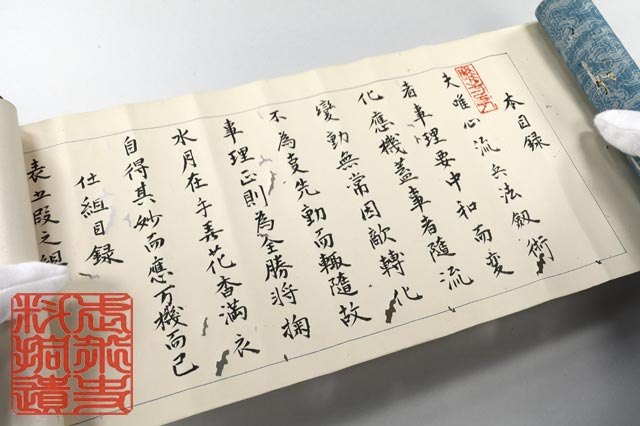

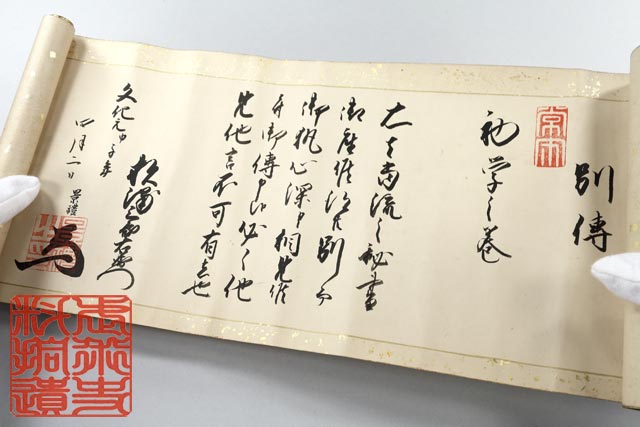

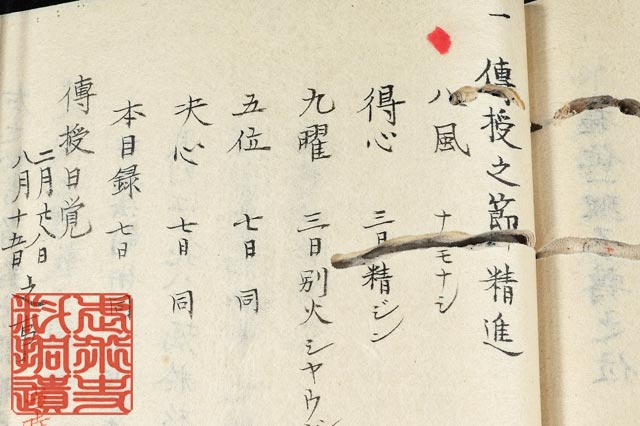

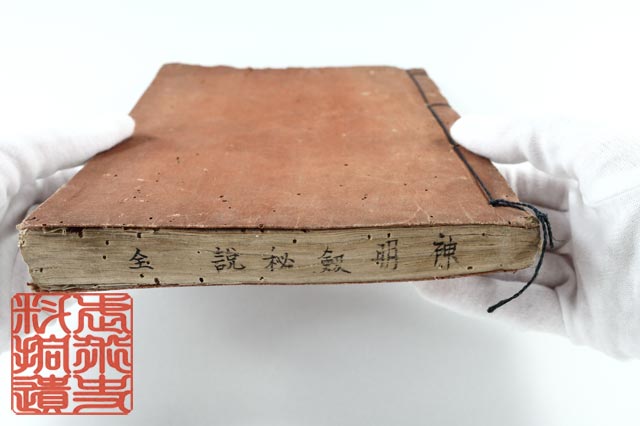

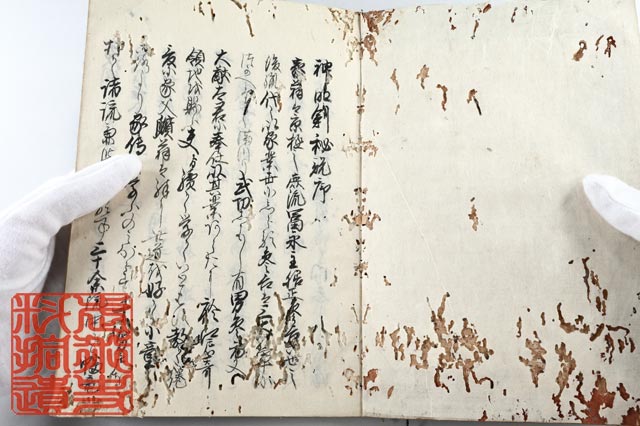

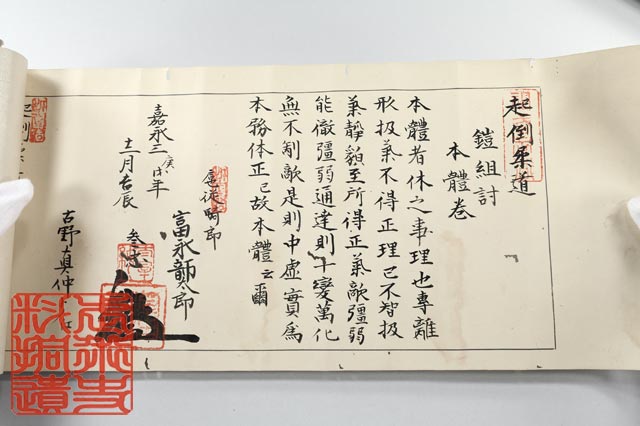

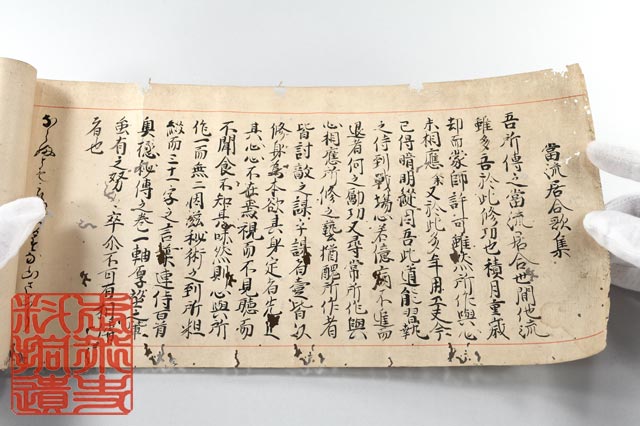

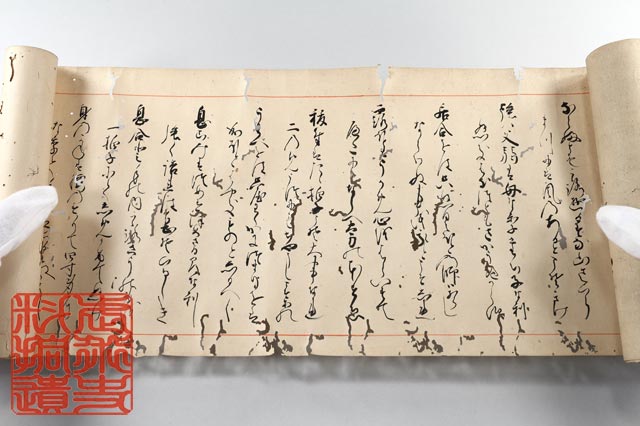

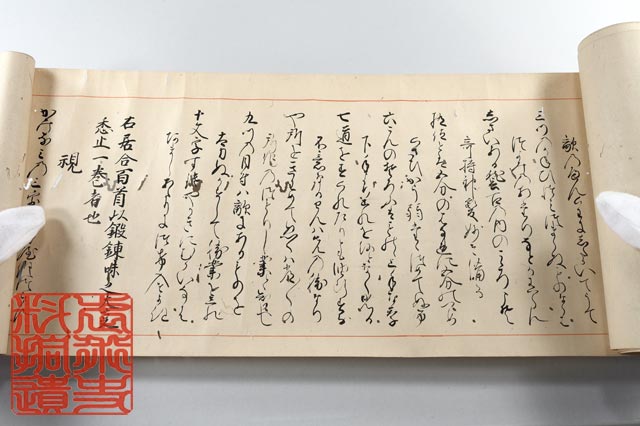

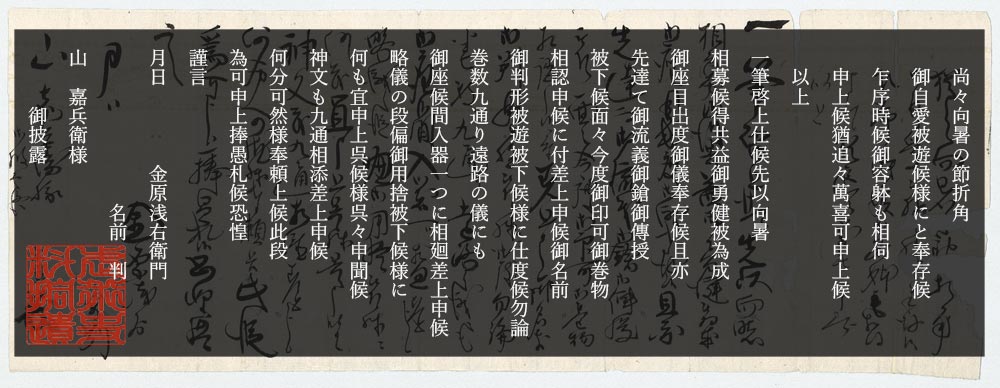

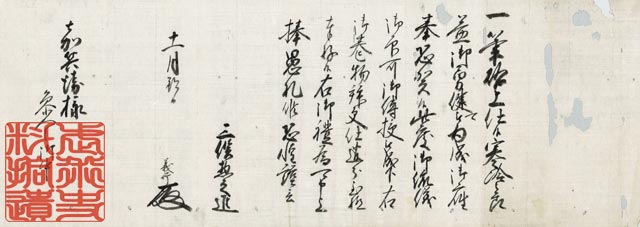

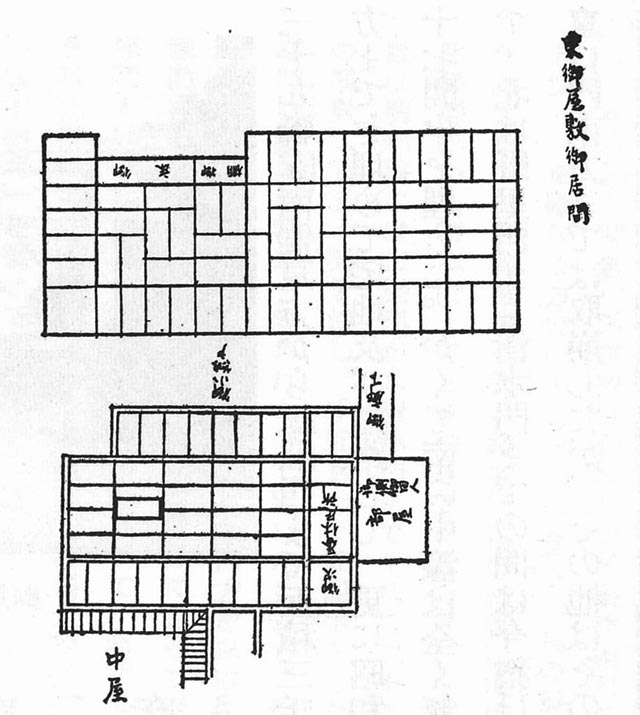

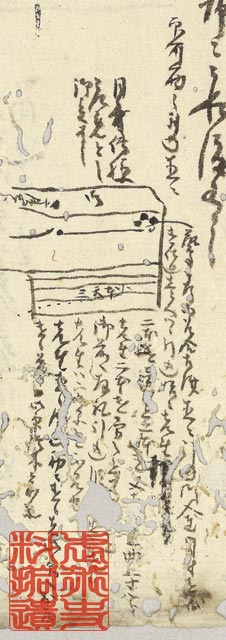

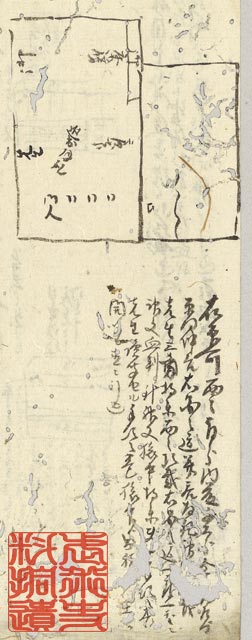

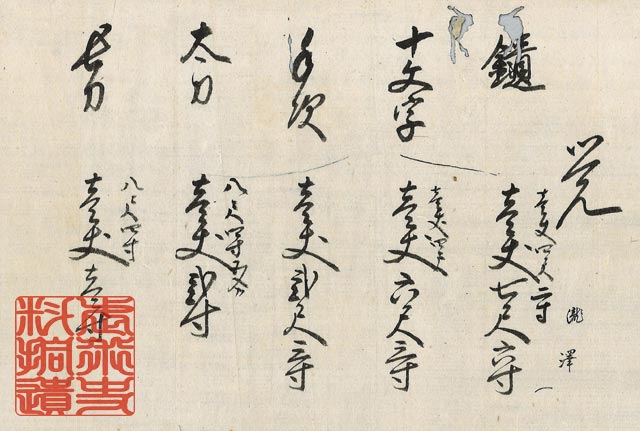

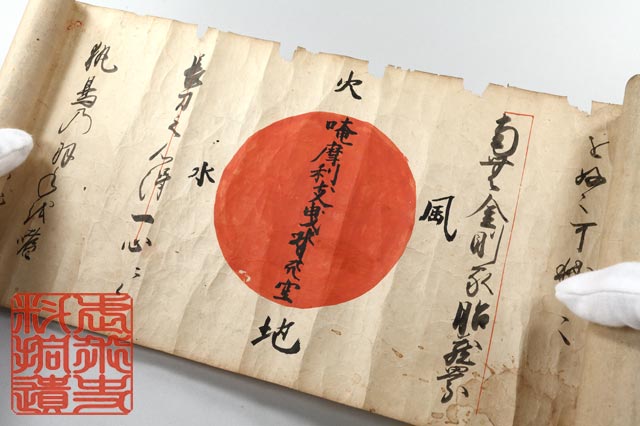

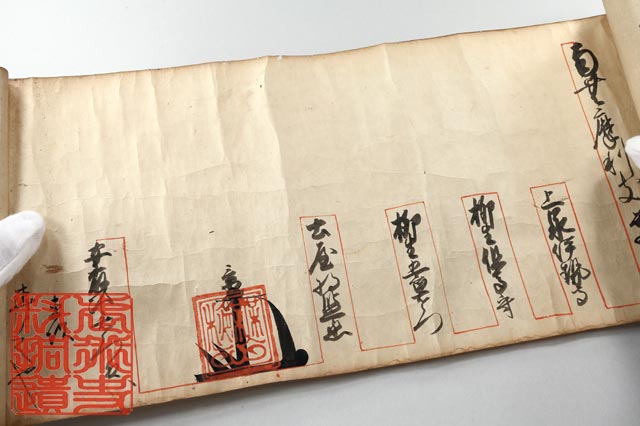

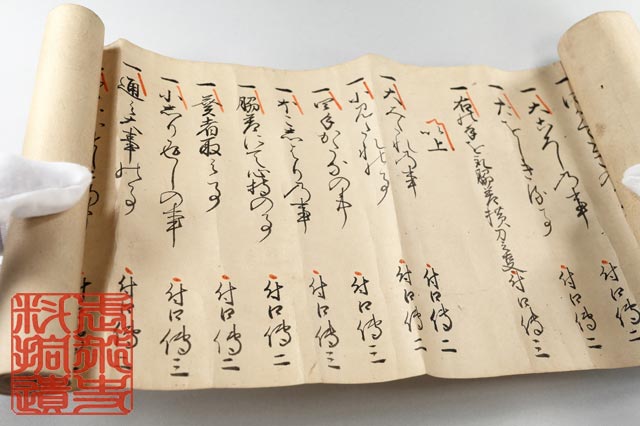

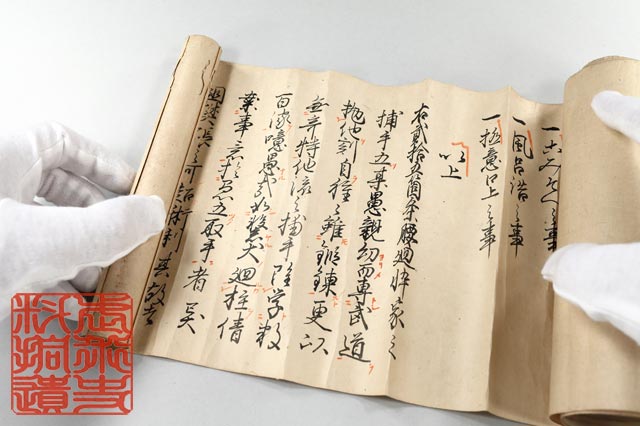

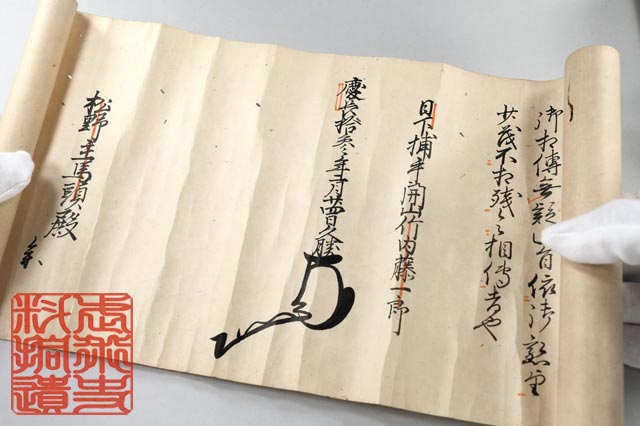

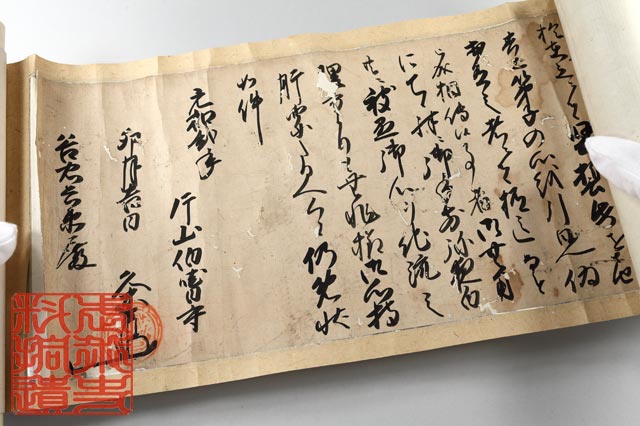

現在のところ、巻子として装幀された伝書としては、『真剣拂捨刀』と『目録明道論』の二種類が確認されています。

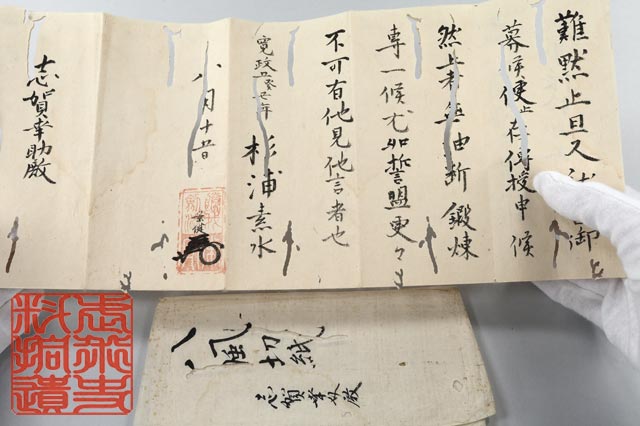

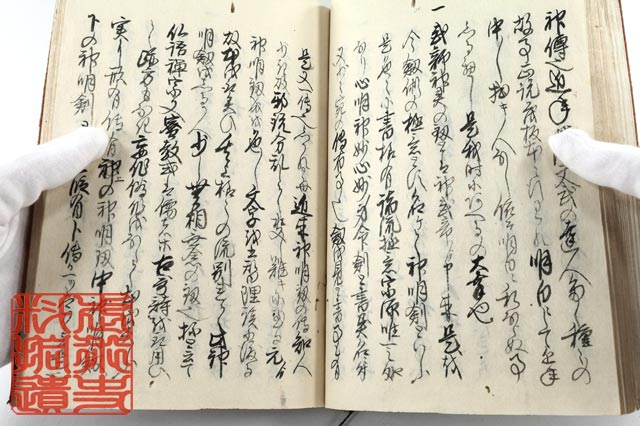

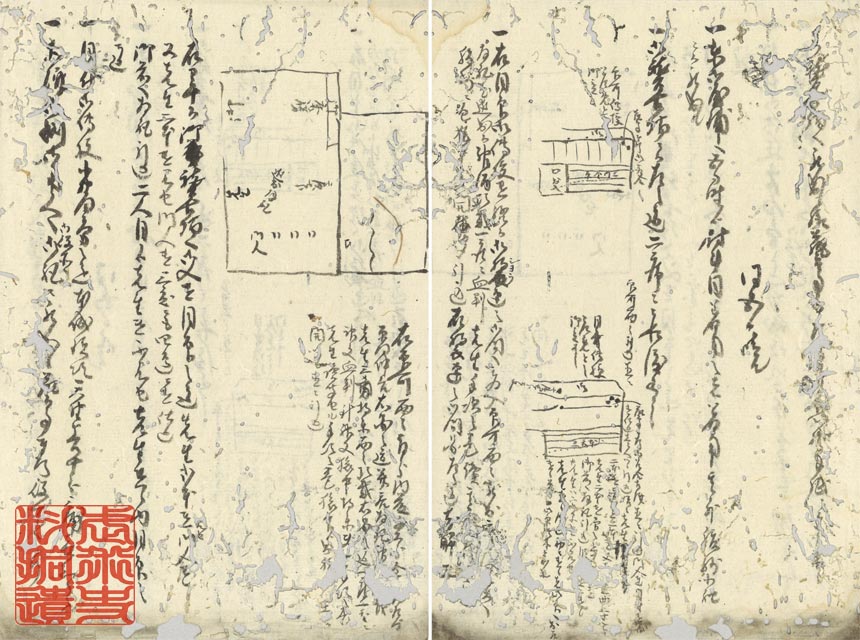

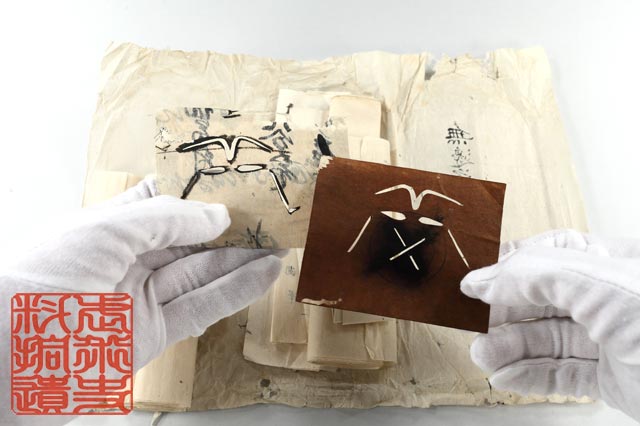

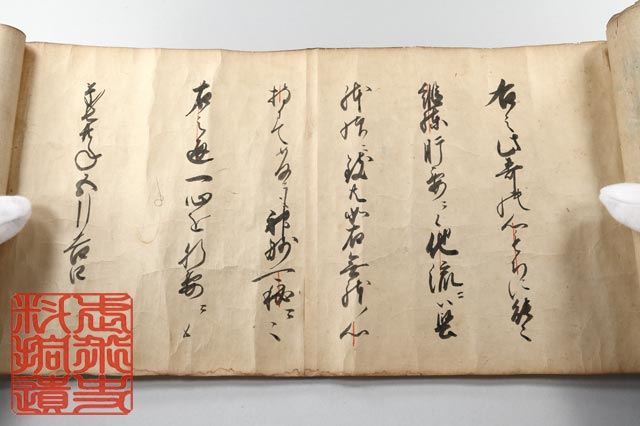

白井亨という人物像から、私はその伝授するところの伝書を武骨で簡素なものであろうと想像していました。しかし、実際に目にした伝書は予想外に稀有な趣を備えており、少なからず衝撃を受けました。

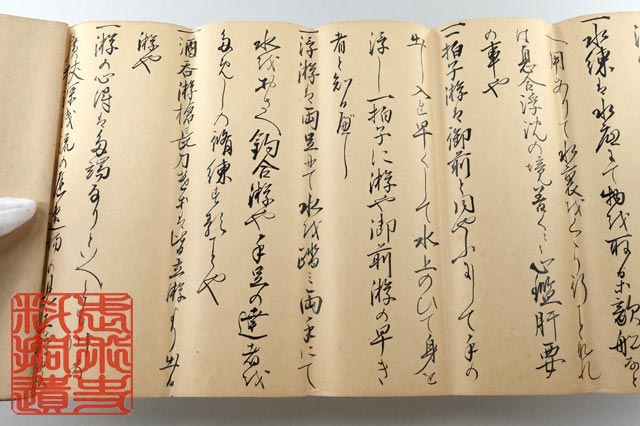

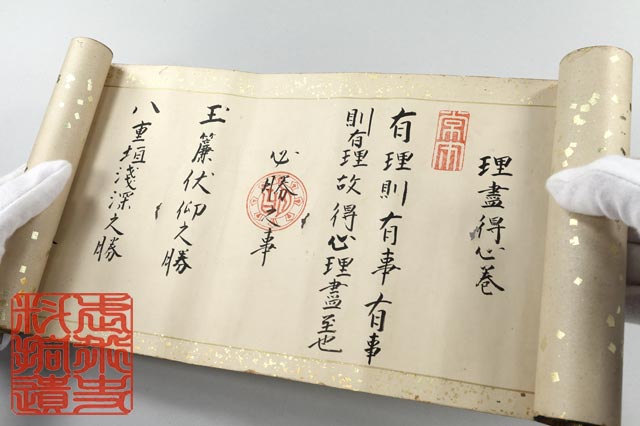

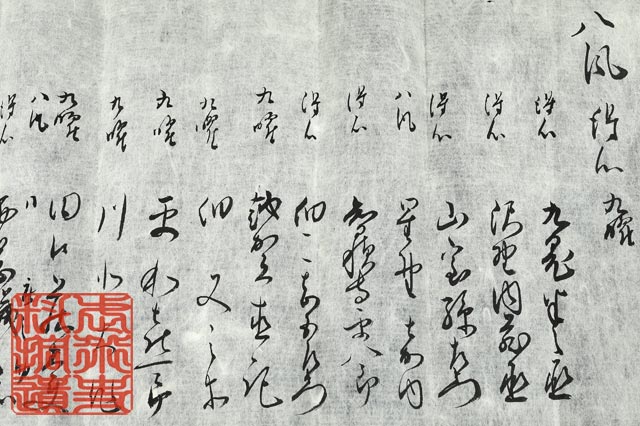

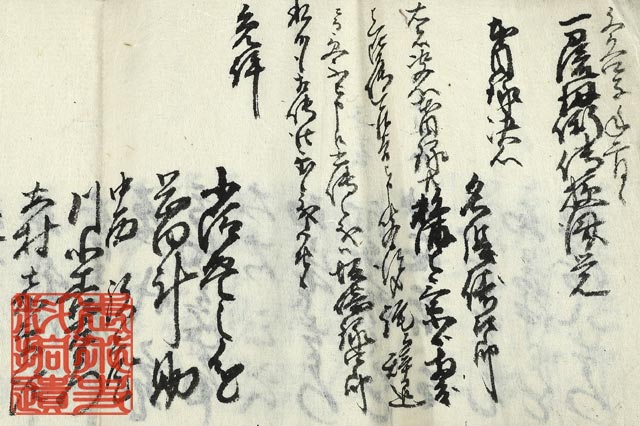

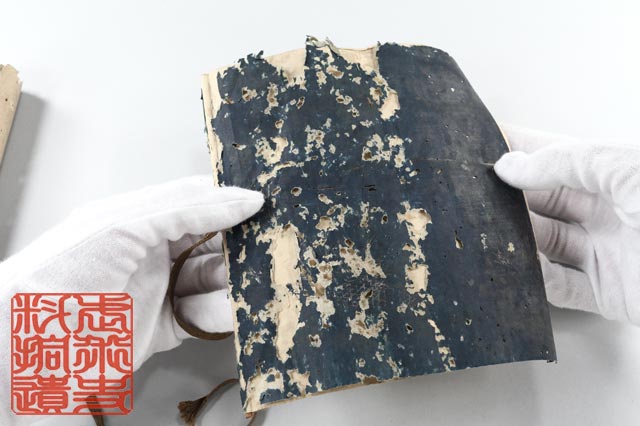

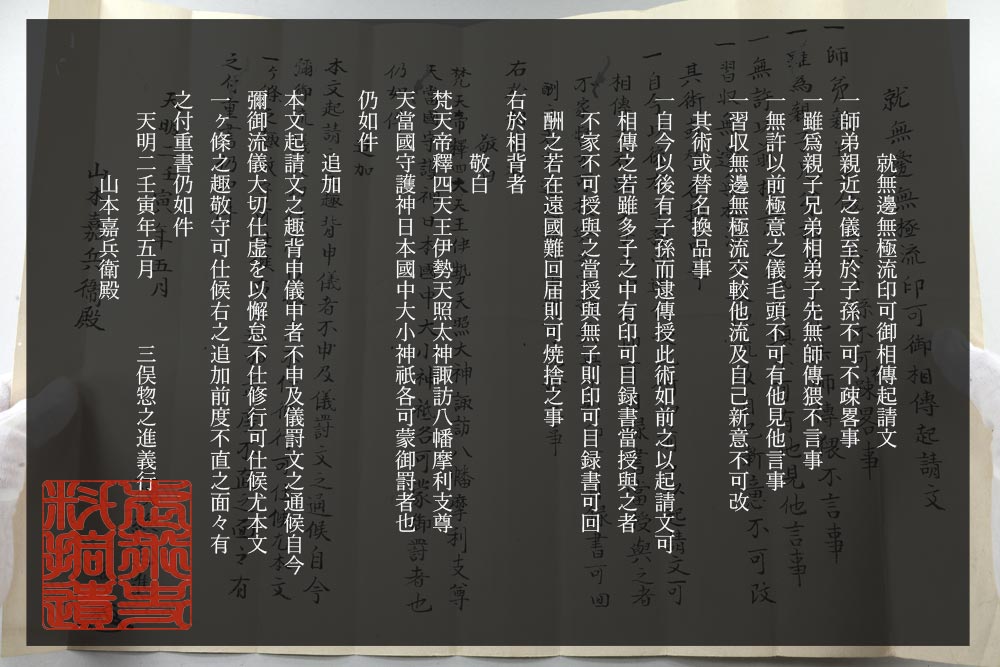

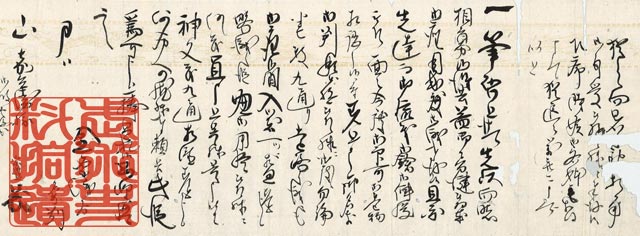

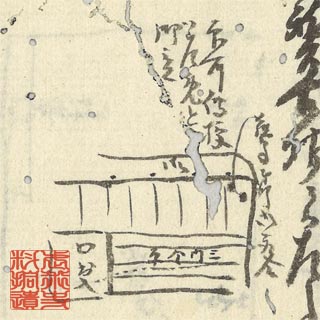

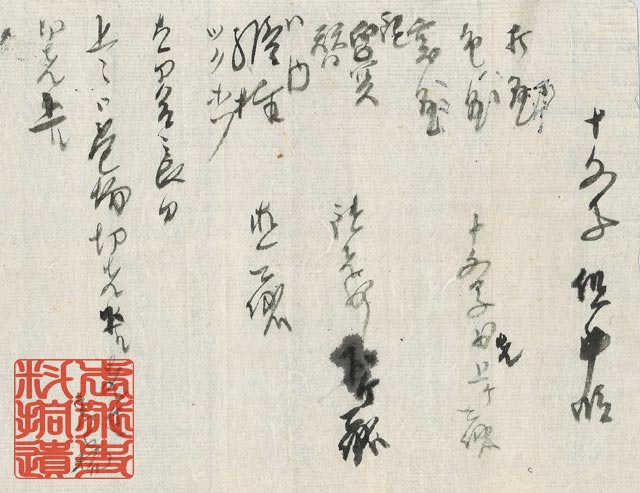

装幀(表裂や軸)は現存しないものの、料紙の様式は仏教の経典を彷彿とさせます。その厳粛な雰囲気は、上下の境界、行ごとの罫引き、謹直な楷書によって形作られており、特に境界の外側に細かく施された金銀粉や箔(緑青の粉末も散らされています)が荘厳さを際立たせています。当時の一般に普及していた伝書とは一線を画す異例な趣であり、奇異と評しても過言ではないでしょう。

初見の際には、私が抱いていた先入観とは異なりましたが、今振り返れば、一筆一筆を疎かにしない謹直な書風と、この異風な様式こそが、剣術を道として極めた白井亨という孤高の人物の精神を体現しているように感じられます。

因陽隠士記す

2025.12.4