生沼曹照(1764~1830)略伝

加賀八家の筆頭前田土佐守家の家臣

生沼家八代目当主

多宮流居合師範

経武館出座多宮流居合師範役

通称 與三兵衛・与三兵衛・善兵衛

実名 曹孝(トモノリ)・曹照(トモテル)

実は中嶋武兵衛の二男

実兄は中嶋七次

篠原尚賢に多宮流居合を学び印可を相傳される

そのほかの藝事については明らかでありません

天明3年(1783)加賀八家の筆頭たる前田土佐守家来生沼浅之進(当時、御目附役)の養子となり、天明5年(1785年)御中小将組に召し出され、御料理之間詰、御式臺御中小将番、御角番を勤めた

寛政6年(1794)養父浅之進(当時、御臺所奉行)の病死によってその遺知を相続、同年御時宜役となる

文化10年(1813)御目附役を命じられ、翌年には頭並となり御用所勤め、御武具方・宗門方を兼帯。文化13年(1815)足軽頭に進む

文化14年(1817)には殿様の江戸御供を無事に勤め、同年名を善兵衛と改めるよう命じられた

文政3年(1820)藩の武学校「経武館」の居合師範役を命じられ、定日に出座することゝなる

これは前年に嫡子の曹傳が殿様の居合御師範を命じられたことが背景にあると思われる

翌年、家中の定によるものか隠居を命じられ弐人扶持を下された

文政13年(1830)歿、67歳

前田土佐守家 六代直方公・七代直時公に仕え、都合三十七年の御奉公

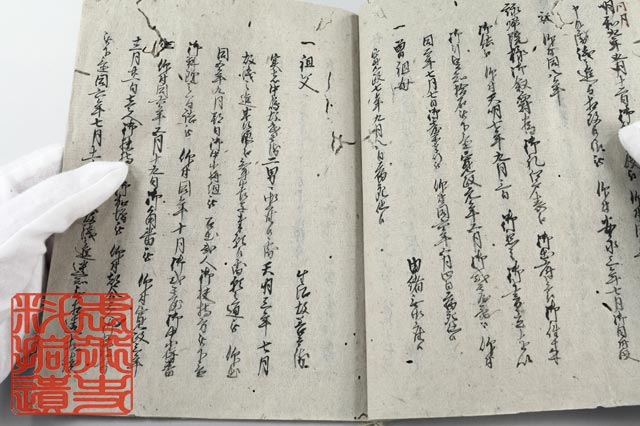

生沼家の系譜(初代~七代)

初代 一木善左衛門

微妙院様御代、御当地に罷り越し願い奉り候ところ、御元祖本多安房守様へ御招き堪忍分として新知二百石を下される

寛永13年12月14日歿

二代 生沼十兵衛

長安寺様御代、寛永15年召し出され新知百五十石を下される

苗字を”生沼”に改める(その子細は伝えられず)

寛文1年12月5日歿

三代 生沼善兵衛

長安寺様御代、父十兵衛跡目として召し出され百石を下され、小松御城中御作事御用

佛心院様御代、御普請会所下奉行

元禄6年12月2日歿

四代 生沼善兵衛

御中小将組(御近習)-遺知百石御式臺御取次番-大御目附役(御算用所詰)-御普請会所下奉行-大銀支配・御借用銀方・御倹約之節御作事方(頭並)-御臺所奉行-御組御取次役・大銀支配・御借用銀方・宗門御用-足軽頭

正徳6年5月8日歿

五代 生沼善兵衛保久

中川式部様御家来野崎弥兵衛二男

元禄9年(1696)生-寛延3年(1750)3月15日歿、55歳

末期聟養子、跡目として召し出され遺知百石を相続

御式臺御取次番-足軽頭-御組御取次役・御用人-御歩頭-御組御取次役-御小将頭-中症煩いにつき改役のほか免許、保養-隠居

寛延3年3月15日歿

六代 生沼十兵衛

五代善兵衛の嫡子

御中小将組(御次詰)-御式臺番-御次詰-御前御納戸御奉行・御目附御倹約方御用-御知行百石相続-御前御普請請会所下奉行役-不調法の趣御座候につき逼塞-逼塞免許、御式臺番-不調法の趣御座候而、御知行御取上げ、八人扶持下され逼塞-逼塞免許、御中小将組(御式臺御中小将番)-江戸御供-御簾番-御国目附(御用津幡への御供)-御供方御目附

宝暦8年11月歿

七代 生沼小右衛門-浅之進曹久(トモヒサ)

五代善兵衛の三男

享保19年(1734)生-寛政6年(1794)5月4日歿、61歳

御歩頭-詠帰院様(三左衛門様)御幼年につき御附-御小将組-御中式臺番-御先供役-御角番-御中小将組-遺知百石の内五拾石下される、残知は勤方次第-御時宜役-御目附役-御叙爵御供-御引足知拾石下される-御式臺番-御臺所奉行

寛政6年5月4日歿

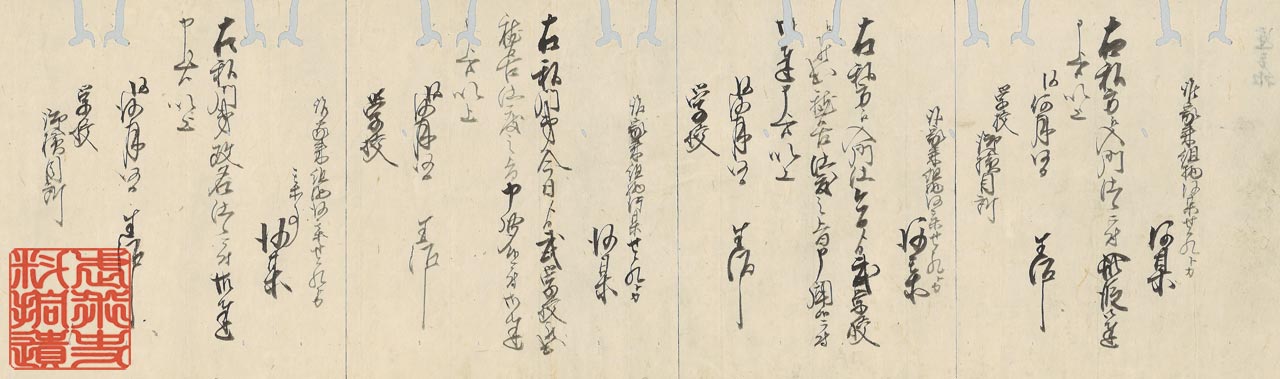

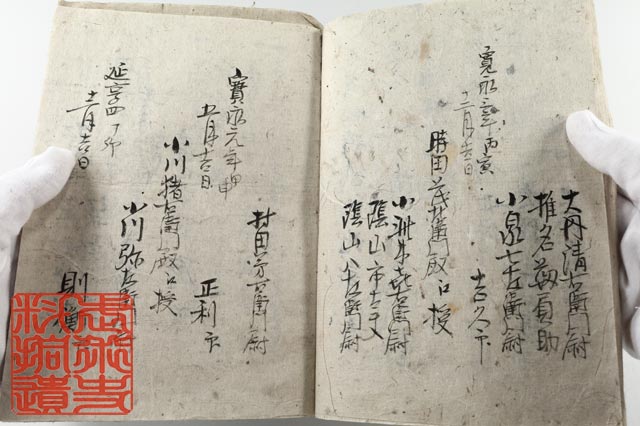

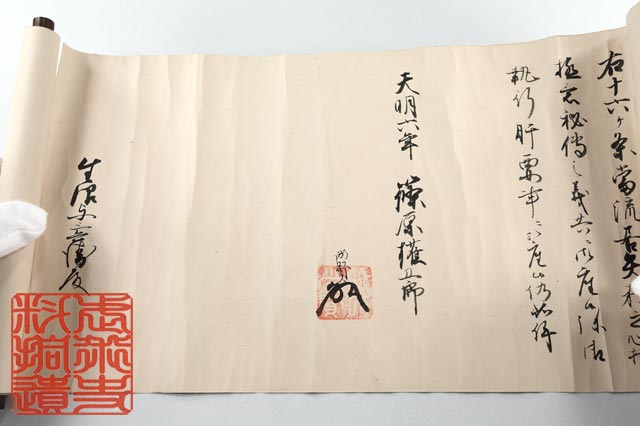

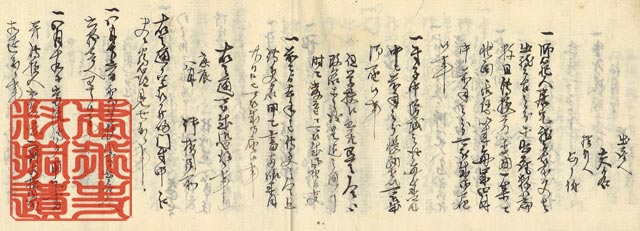

1783. 聟養子願い 天明3年7月28日

七代生沼曹久のとき、男子の跡継ぎがいないため、中嶋家から聟養子をとりたいと主家に許可を願いました

その聟養子が後の八代生沼曹照です

文中に「養娘」とありますので、実質的には家名を存続させるための処置だったようです

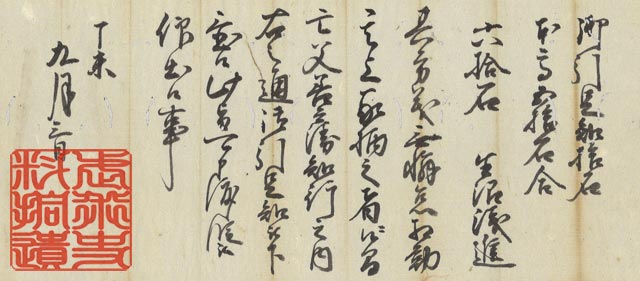

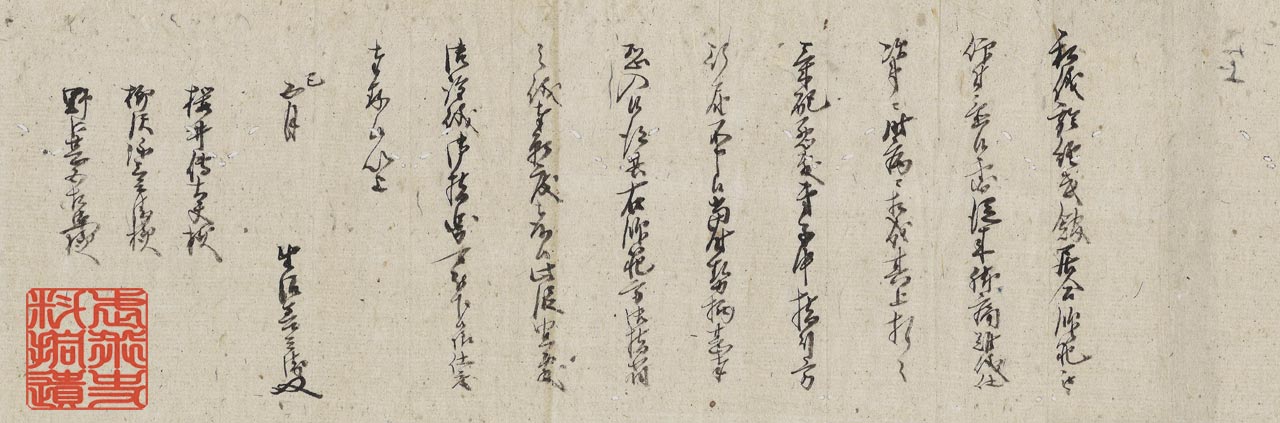

1787. 養父加増の沙汰 天明7年9月3日

生沼曹照の養父曹久が加増されたときの切紙

陪臣の身分

陪臣とは又家来・又者などゝとも呼称され、家来の家来を意味します

生沼曹照は加賀八家の筆頭前田土佐守の家来でありましたから、その身分は藩士(直臣)の下に位置しました

加賀藩の場合、千石以下は若党(士分)・小者(草履取など)を数人召し抱え、千石以上は給人(騎士)・中小将・小将・徒組・足軽・小者を召し抱え

四,五千石以上となればその上に家老や用人が置かれます

その中において、生沼善兵衛は中小将にはじまり、給人(騎士)へと出世したことから、上級の家臣と云って良いでしょう

殿様

────

家老

────

用人

────

給人 ↑騎士 ↑

──── │生沼曹照の身分

中小将 │

────

小将 ↑士分

────

徒組 ↓士分以下

────

足軽

────

小者

さて、これら陪臣の身分は小将以上が士分であり、小将・中小将は名跡を相続できました

その上の給人は与力並の扱いを受け、名跡と家禄を相続できる譜代の臣が多かったと云います

生沼曹照の主人前田土佐守家の場合、石高は一万一千石、大名クラスだったので、家臣も多く召し抱えていました

前田土佐守家の家臣構成は不明なので、目安としてちょうど二倍の石高をもつ本多家の家臣団(正保-元禄)を二分の一にすると、給人70人・中小将16人・徒組20人・醫師など47人・足軽75人ほどかと思われます

生沼曹照年譜

| 明和1年 | 中嶋武兵衛の二男として生る |

| 天明3年7月 | 生沼浅之進養娘へ聟養子願い奉り候處、願いの通り仰せ出ださる 20歳 |

| 天明5年9月1日 | 御中小将組召し出され弐人扶持方下し置かれ御料理之間詰仰せ付けらる |

| 天明5年10月 | 御式臺御中小将番仰せ付けらる |

| 天明6年 | 篠原権五郎尚賢より印可相伝 23歳 |

| 天明6年5月19日 | 御角番仰せ付けらる |

| 寛政3年12月21日 | 壱人御扶持方御加増仰せ付けられ、都合三人扶持方下し置かる |

| 寛政6年7月11日 | 養父浅之進遺知[六十石]相違無く相續仰せ付けらる 31歳 |

| 寛政6年9月27日 | 御時宜役仰せ付けらる |

| 文化10年7月14日 | 御目附役仰せ付けらる 50歳 |

| 文化11年3月24日 | 頭並仰せ付けられ御用所相勤め候様仰せ付けられ、御武具方・宗門方兼帯相勤め候様仰せ付けらる |

| 文化13年閏8月17日 | 足軽頭仰せ付けらる |

| 文化14年3月 | 万法院様御叙爵御礼の為江戸表へ御出府の節、江戸表貸小屋請取り并びに御宿見分を為す |

| 文化14年3月19日 | 發足仰せ付けられ御帰りの節、御供御先祓い御宿相勤め候様仰せ付けらる |

| 文化14年6月19日 | 名與三兵衛と申し候處、改名仕り候様仰せ付けられ善兵衛と相改め申し候 |

| 文政3年8月8日 | 武学校に於ける多宮流居合師範方仰せ付けらる 57歳 |

| 文政3年10月23日 | 御歩頭仰せ付けらる |

| 文政4年3月10日 | 御番定を以て善兵衛儀極老と申すにてはこれ無く候得共、是迄数役相勤め御師範も申し上げ候に付き隠居仰せ付けられ、弐人扶持方下し置かる 58歳 |

| 文政13年7月5日 | 病死仕り候 67歳 |

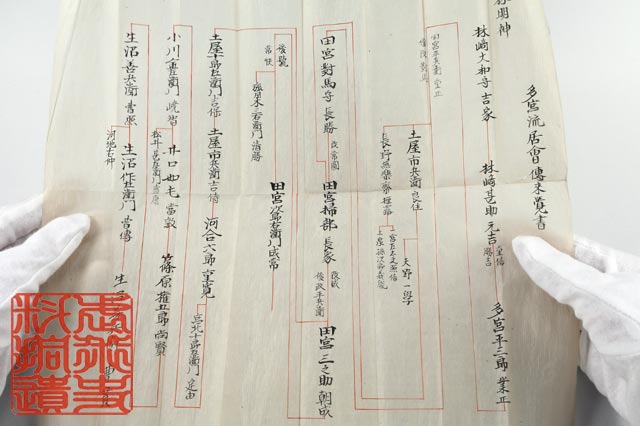

多宮流居合の系譜

生沼家十代曹貫に至るまでの多宮流居合の系譜

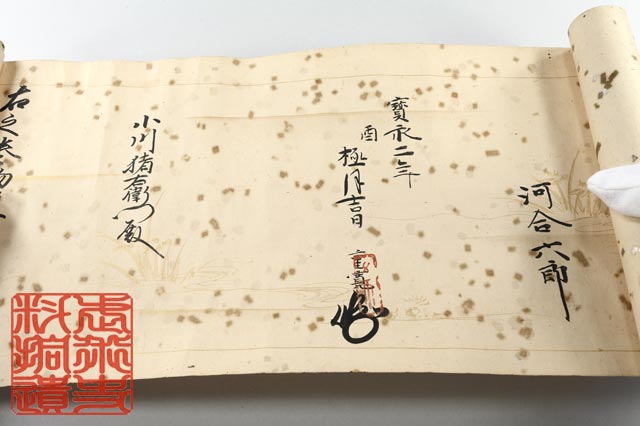

1705. 多宮流居合傳書 宝永2年12月

河井重寛より小川嶢智に相伝された目録

後に小川嶢智の子息と思しき人物に相伝されました

この目録が生沼家の所蔵に帰した経緯は二通り考えられます

1.篠原尚賢より印可を伝授されたとき、この目録も引き継がれた

2.生沼家が多宮流師範となった後、小川家より返還された、これは被伝授者が他界した後は師筋に返還するか火中に投じる規定により

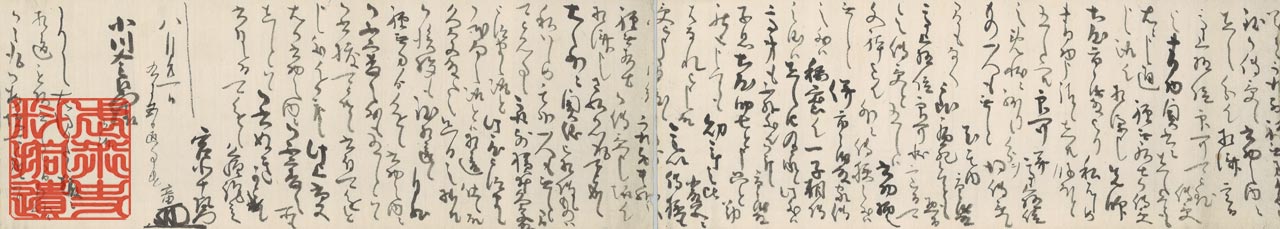

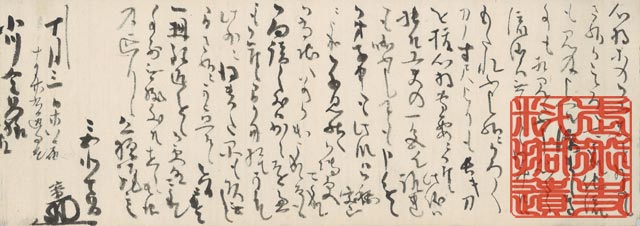

宮北定由書簡:恐るゝ 流儀はこれ無く候

差出人の宮北定由、受取人の小川嶢智、共に河井重寛に多宮流居合を学んだ同門の士であり、同流における師範の立場でした

なお、宮北定由は越前福井藩士、高弐百五十石、江戸留守居役

小川嶢智は元越前松岡藩士、食禄百石、後ち浪人して加賀の弓箆町に住し三術を教授した、「無邊流の鎗術、多宮流の刀法を以て冠たり」と称される

書中「他流も見及申候へ共深ましき事も相見へ不申候恐るゝ流儀は無之候」と高言し、つゞけて自身の工夫を教え、これは弟子たちへは極密にし、子息へ傳授する扱いであることを教えています

このことから、宮北定由は兄弟子にあたるらしい

江戸時代の武藝というのは閉鎖的印象をもたれがちですが、師範同士、昵懇の者へは書簡を以て秘密を教えることが珍しくありませんでした

また、そういった例は、お互いの主家が異なる場合、より親切に対応したように思います

また書中において、「御當地へ若御出被成候ても御面談の義は少々遠慮にも御座候間御用捨可被下候」と云い、小川嶢智の訪問を断っています

推察するに、他家の者との面倒事は御免ということかと

他家の者が来れば、主家への届けもして宿の手配も必要となる

加えて初対面の者が好ましい人物とも限らず、何らかのトラブルが生じれば、主家から責められる

斯ういったときは、あらかじめ断るのが妥当であったと考えられます

たとえば、熊本藩の三藝師役星野實員が、防州岩国の片山流師家を訪問しようとしたとき一旦断られています

あるいは、仙臺藩の五藝師範石川光實が、他家の剱術修行者を独断で泊めた後にトラブルを起し、主家より罰せられています

この場合、たとえ藩へ届けていたとしても、周旋した石川光實は何らかの罰を受ける可能性があり、他家の人物を引き受ける危険性を示しています

宮北定由書簡:伝書の存在

特筆すべきは、書中「印可并高上極意の免状」について言及していることです

小川嶢智は、自身が伝授された伝書の奥書に示される「印可并高上極意の免状」の存在について不審に感じ、宮北定由にその存在の有無を問います

問われた宮北定由は、他の門弟や土屋市兵衛の子などにも確認して「印可并高上極意」が実質的には存在しないことを明らかにしました

「惣て高上極意印可状定て傳受せしむべし、とこれ有るは書物柄の文躰とて外に傳授の義はこれ無く候」と

このような実情は、伝書の奥書を全く鵜呑みにすることの危うさを端的に表わしており、また当時の門弟たちの認識や情報の共有を示す事例として参考になります

愚考するに、当初は「高上極意印可状」が存在したのかもしれません、いや代々が継承してきた奥書の記述に随えばたしかに存在していた筈です

しかし、いつの頃か傳落・途絶してしまったものと考えられます

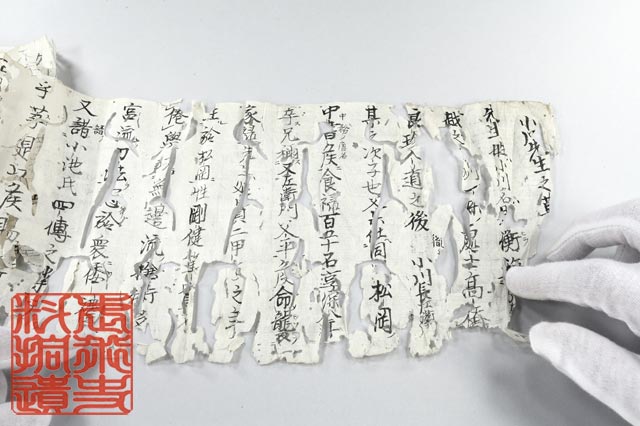

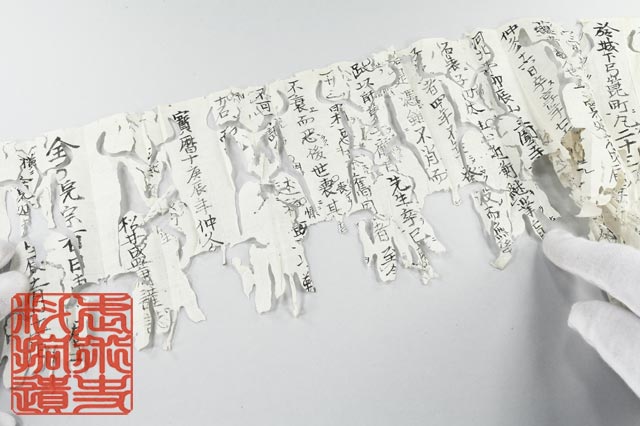

1760. 小川則衡墓碑銘 宝暦10年

小川則衡に三藝を学んだ松井盛庸の撰文による墓碑銘

これによれば、小川則衡は延寳二甲寅之年(1674)生れる

父は松岡の中書侯(松平中務大輔昌勝)に仕え、食禄百五十石

家督は兄又左衛門が継ぐ

小川則衡は「性剛健篤實學びて倦まず、無邊流の鎗術、多宮流の刀法を以て冠たり」と称され、また「小池氏に四傳之業を請て抜きんでたり」と礼法にも秀でた才を見せ、新恩百石をもって松岡氏に召し抱えられ、師範を勤めた

しかし、故有って僻邑に逃れ、享保十一年国を去る

後に金沢城下の弓箆町に廬を結び、凡そ二十三年、三藝を若干の弟子に授けた

寛延元戊辰年(1748)仲冬十六日に卒す

なお名乗りについて

通称は猪右衛門、金左衛門、弥左衛門と改め

実名は嶢智から則衡に改めたと見られます

後を継いだ小川則衡の息子は、子弟を育てること四年にして早世したという

虫食いのためささらのようになっています

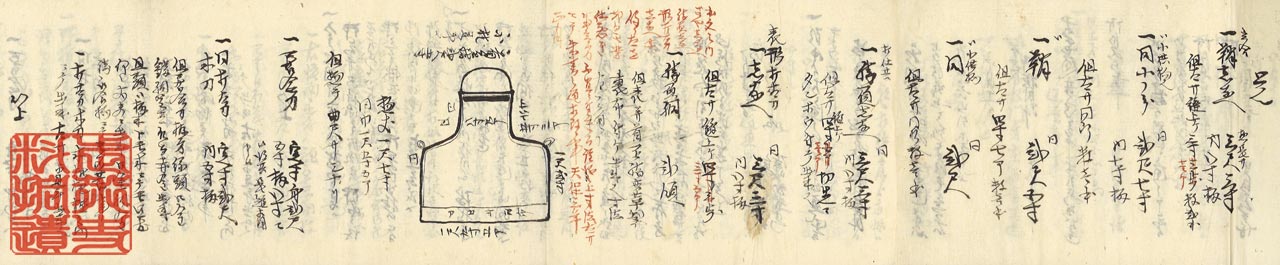

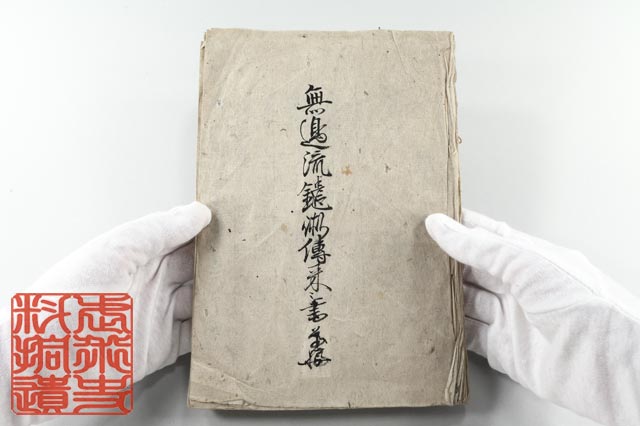

無邊流鑓術

村田正利より小川嶢智へ、そして松井盛庸から高田兵右衛門へ伝授された無邊流鑓術の伝書を控えた冊子

九代生沼曹傳のとき写されました

松井盛庸のころに作成されたと思しき無邊流鑓術の秘伝書

早田武節という人物が記したもので、どのような経緯があったものか生沼家の所蔵に帰す

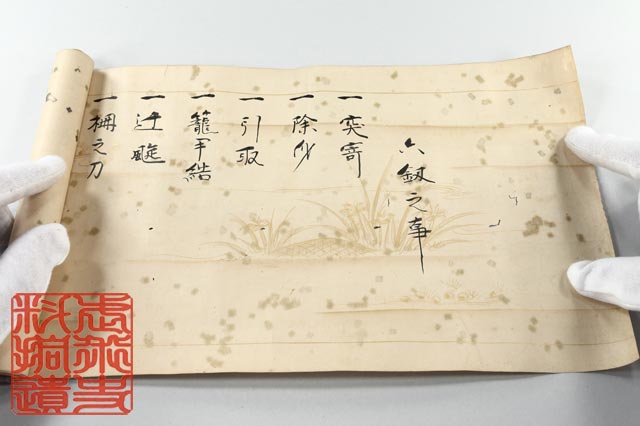

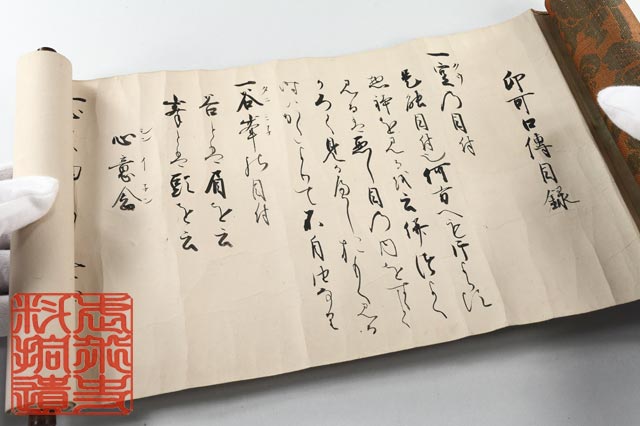

1786. 多宮流居合印可口傳目録 天明6年

篠原尚賢より生沼曹照に伝授された『多宮流居合印可口傳目録』

本来、このほかにいくつかの伝書を所蔵していた筈ですが、散逸してしまったと思われます

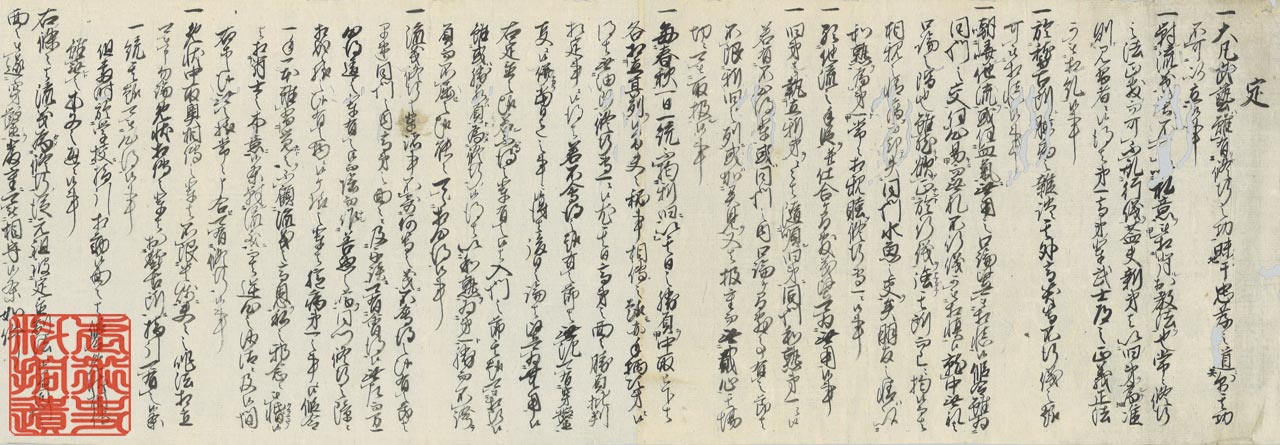

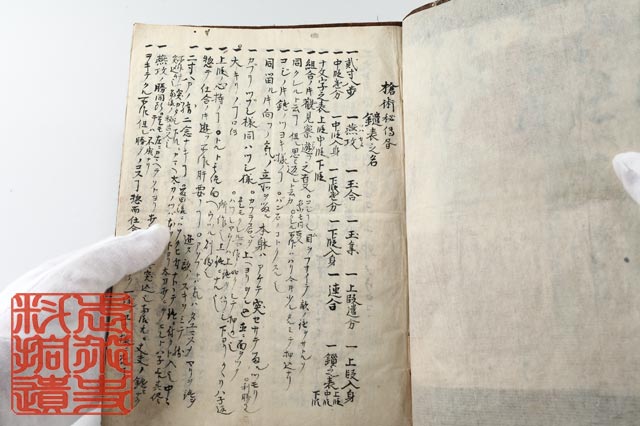

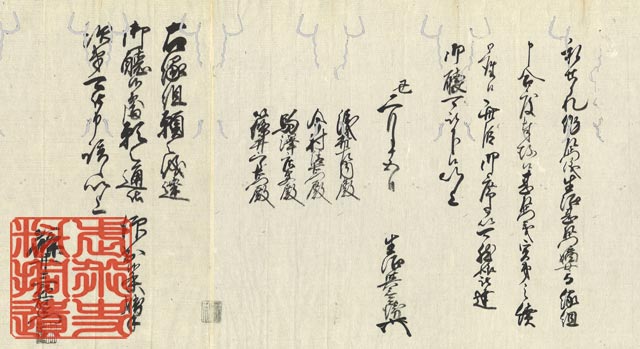

~1817. 多宮流居合定書 文化14年以前

生沼善兵衛曹照が改名を命じられる以前、與三兵衛と称していたころに作成した定書

これによって前田土佐守家における多宮流居合の稽古日が明らかとなります

縁組願い

九代生沼曹傳縁組の願書

1817. 家督相続願い 文化14年3月

養子生沼曹傳に家督を譲りたいと当局に差し出された願書

願書を差し出した生沼曹照は、自身がいつ急死するか分らない、遺書も用意したと記しているので、なにか健康上の不安があったのかもしれません

結局、このときの願いは許可されず、文政四年に隠居します

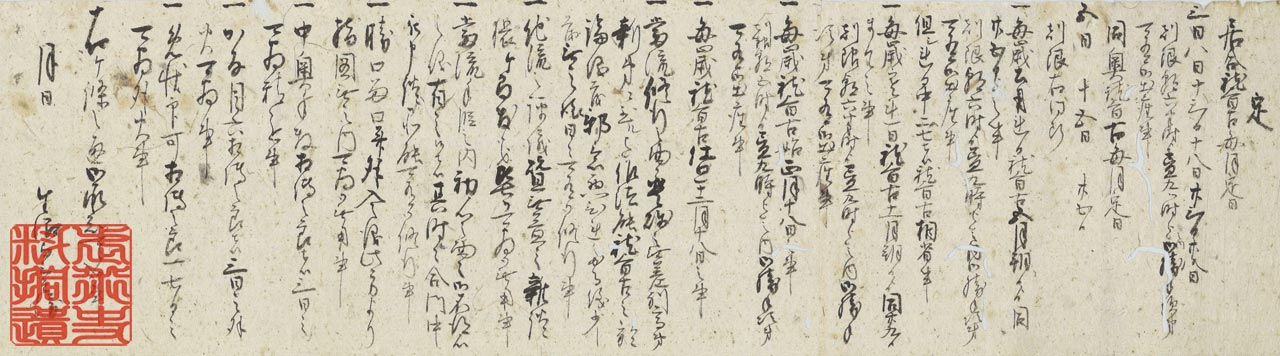

1820. 加賀藩武学校「経武館」出座 文政3年

文政三年八月八日、生沼曹照五十七歳にして経武館出座の居合師範役に任じられました

この切紙は、主家である前田近江守宛に出されたもので、その写が生沼曹照に渡されました

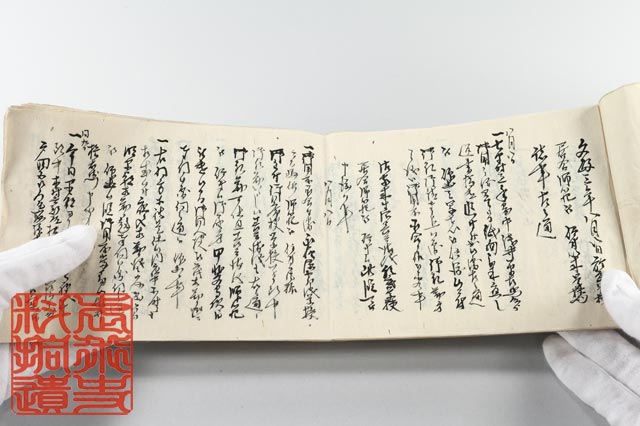

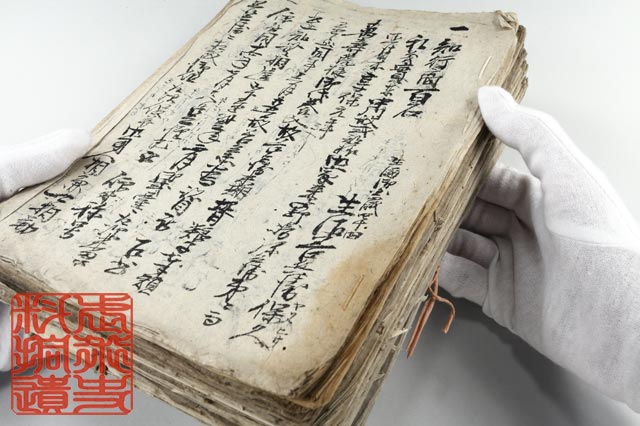

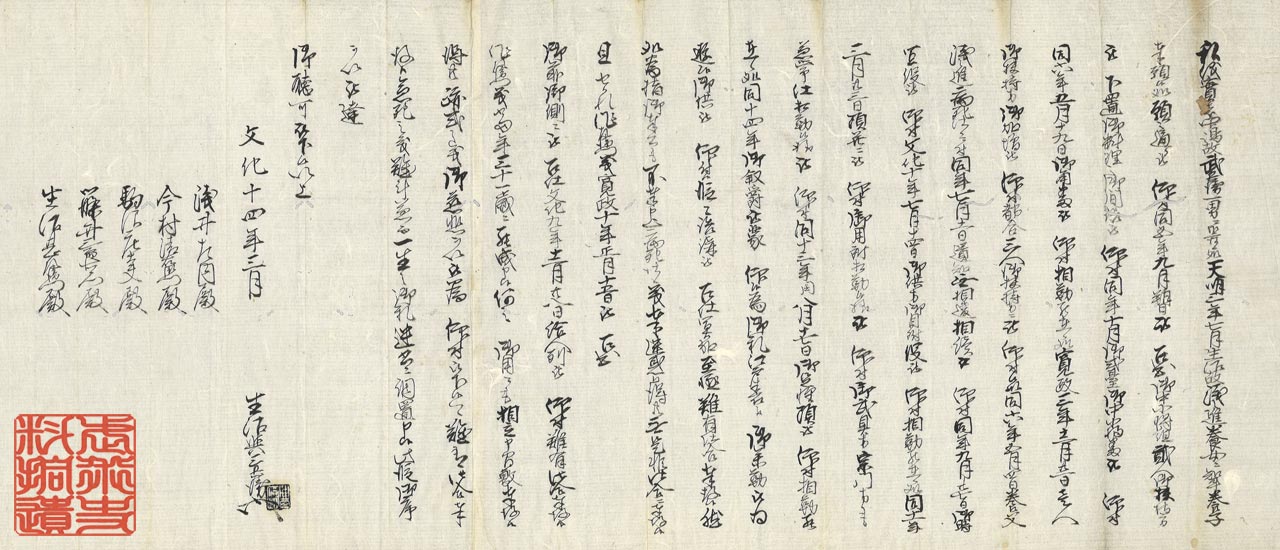

『学校向達方等一巻留』は、経武館に出座し多宮流居合師範役を勤めた生沼家三代にわたる記録

八代生沼曹照が経武館出座を命じられた文政三年八月八日はじまり、経武館が廃館される慶応四年五月十七日至るまでの四十九年間、学校からの通達や頭衆・御用所・御横目所等との連絡、生沼家が仕えた前田土佐守家との連絡などが書き留められています

1820. 多宮流居合稽古道具新調 文政3年8月12日

この日、稽古道具について、武学校に在るものでそのまゝ利用できるものを見分し、無いものは細工人へ相談、その寸法図を学校へ提出するよう告げられました

1820. 経武館定日初出座 文政3年8月26日

初めて経武館に出座した生沼善兵衛の多宮流一門は六十一人を数えました

生沼曹照が経武館出座に抜擢されたのは、家中において多くの門弟を指南していたからでした

「武術に練達して門弟に教ふる者にても、其門弟極めて少数なれば、経武館の師範たることを得ざりしもの」と云い、経武舘の師範は武藝の練達のみで撰抜されず、門弟の人数が少ないため出座の撰に漏れた師範も多くいました

1821. 経武館居合師範隠退 文政4年

生沼曹照の居合師範役隠退願い

経武館出座居合師範となった翌年、病によって早々にその任を辞すことになります

師範役は、その後忰生沼曹傳に引き継がれました

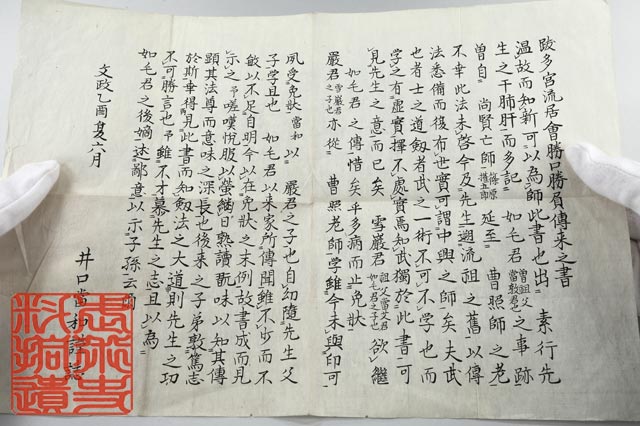

1825. 跋多宮流居會勝口勝負傳来之書 文政8年

九代生沼曹傳の著書『多宮流居會勝口勝負傳来之書』に寄せられた跋文

撰文は井口如毛の曾孫にあたる井口當和です

基本的に『多宮流居會勝口勝負傳来之書』を讃える内容であり

筆者である生沼素行を中興の祖と称しています

また、文中において井口家の事情についても語られており

1.井口如毛の子當艾は多病によってその伝を継げなかった

2.井口如毛の孫は、生沼曹照に学び免状を相伝された

3.井口如毛の曾孫にあたる井口當和もまた生沼曹照父子に学んだ

ことなどが記されています

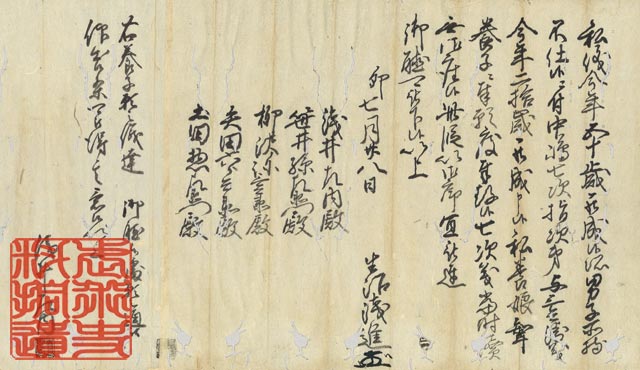

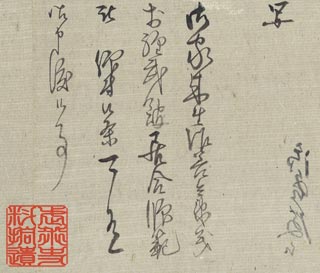

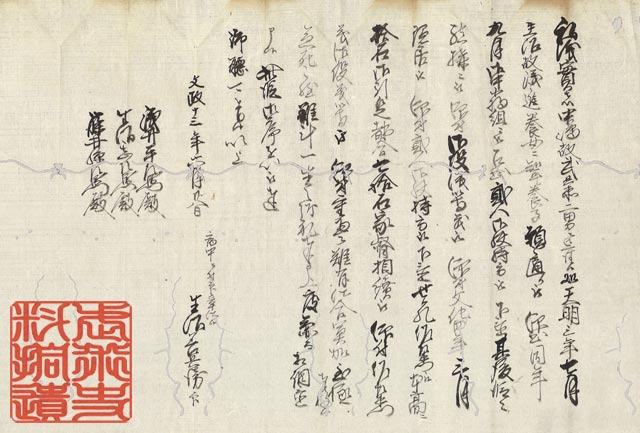

1830. 家督相続御礼 文政13年

生沼曹照が病に伏していたとき、忰曹傳の家督相続を感謝した礼状

もはや花押を書くことすら儘ならない病態だった様子で、この一週間後に他界します