伝書の作成について、詳しく知っている人は少ないでしょう

それは史料が少ないことや、関心をもつ人が少ないことによると思います

私は昔から伝書の作成に関心があり、僅かな情報でも得られるように努めてきました

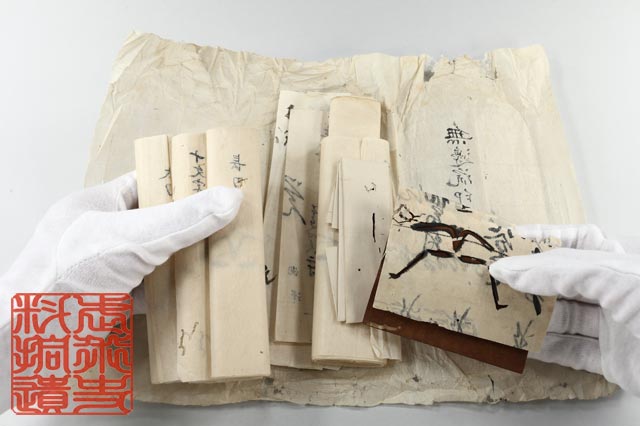

伝書作成に直接関係する史料があります

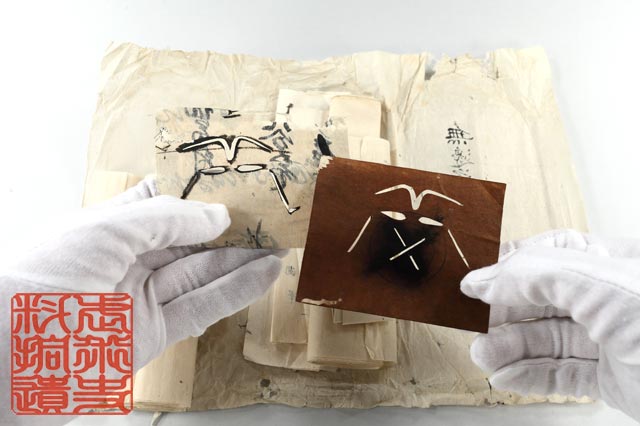

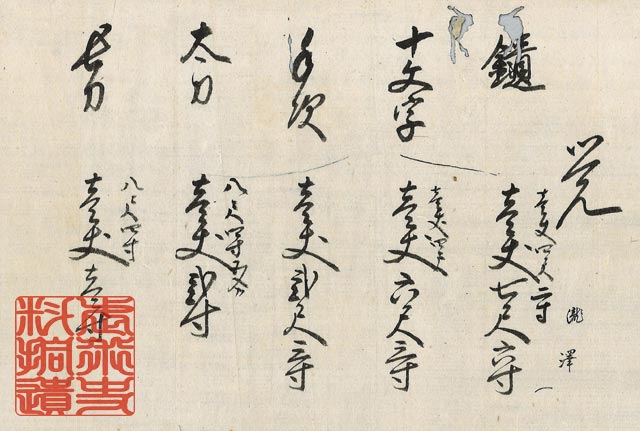

『無邊流印可下書』と題された包紙に収納されていて、同流の印可伝書の見本や図法師を書くための型紙などが一式揃っています

図法師を書くための型紙には使用の痕跡が認められます

竹串のようなものは鑓などの武器を書くために用いたと思われます

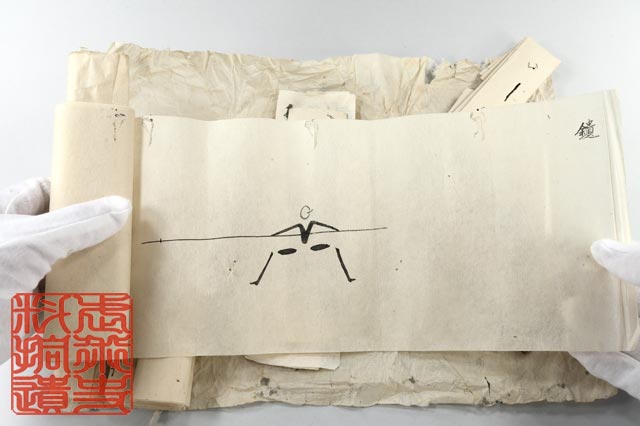

無邊無極流の印可は、『手次』『鎗合』『十文字合』『太刀合』『長刀合』の五巻をもって一揃いとします

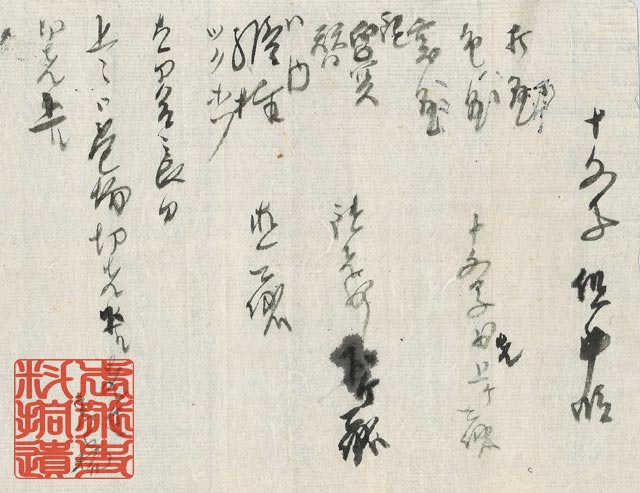

『無邊流印可下書』にはこれら各巻の雛形があります

「十文字少先上げ認むべし」「鑓先少し下げ認むべし」などの指示

『無邊流印可下書』は、そもそも酒井雅楽頭家の家臣三俣氏が所蔵したものです

三俣氏は無邊無極流の師範ではありませんが、このような『無邊流印可下書』を所持していました

それはなぜか?

酒井家においては、印可のとき巻物を自前で用意すると決められていました

おそらく、師範家に負担をかけないよう配慮したものと思われます

というのも、酒井家における同流の伝授形態はちょっと特殊なもので、無邊無極流の宗家ともいうべき幕府旗本の山本家に伝授を依頼していたからです

つまり、印可の段階に至れば、家臣たちは各々が巻物を用意して神文を提出し、山本家に実名・判形を求めたのです

印可伝書は、下書の通りに作成され、実名・判形のところを空白にしておいて、江戸に送られました

そして、後日公式の場でそれぞれの家臣に伝授されます

因陽隠士記す

2025.9/2