先日、伝書類を点検していると、新たな虫食いを発見

もう何年も前に購入した伝書で、今さら虫が出るなど考えもしなかった

所蔵する伝書は、ほとんどのものを個別に管理しているため、他所から虫が入り込む可能性は無い

とすれば、ずっと以前に産み付けられた卵が有ったとしか考えられない

何年経っても油断するなということ

推測の域を出ないが、乾燥状態で卵は休眠しており、何らかの条件を満たして孵化するものか

というわけで、点検を兼ねて個別に投稿を開始

さして需要があるとも思われないが、いくつか投稿する

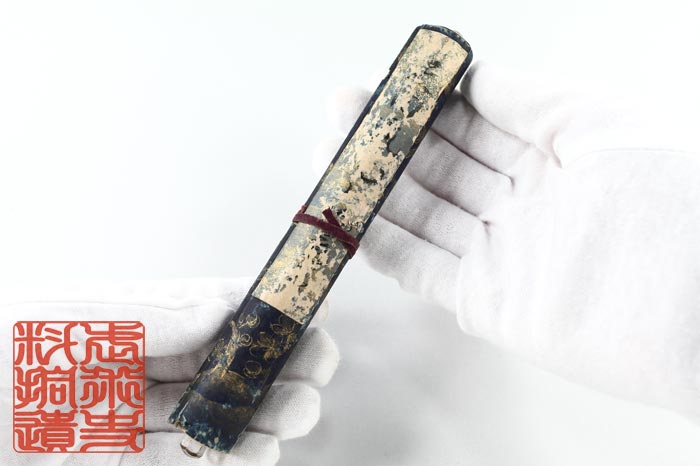

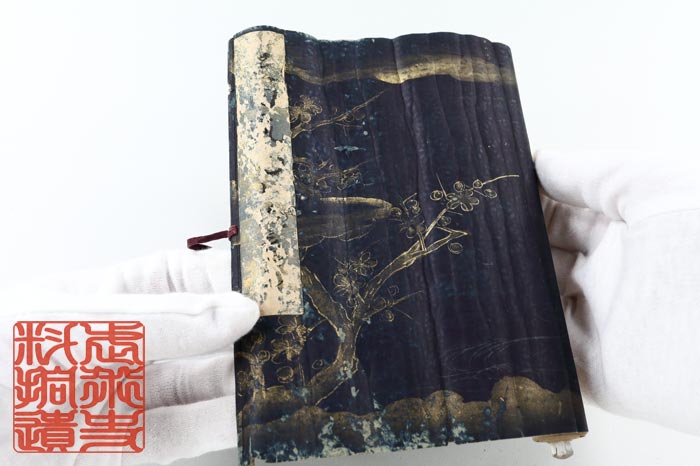

題簽は紙魚に舐められ文字は掠れている

通常よりも大振りな題簽は、表具と共に原装

紐も、この時代のものとして違和感無く、原装と見ている

外気に晒される面は、どうしても紙魚に舐められやすい

紺地のところよりも題簽の舐められ方が酷いのは、題簽を貼る際に使われる糊の所為

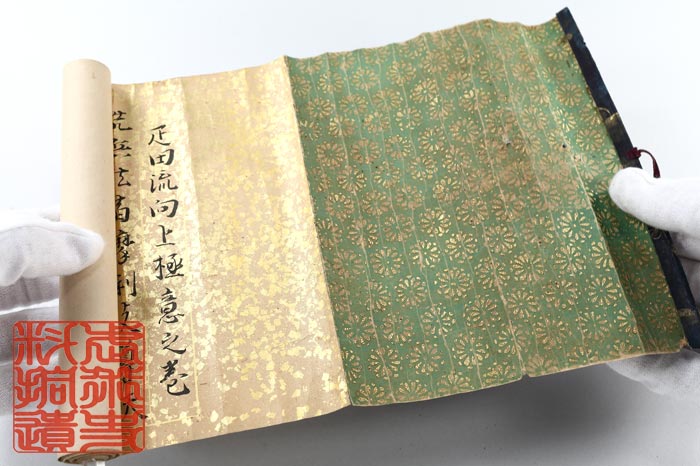

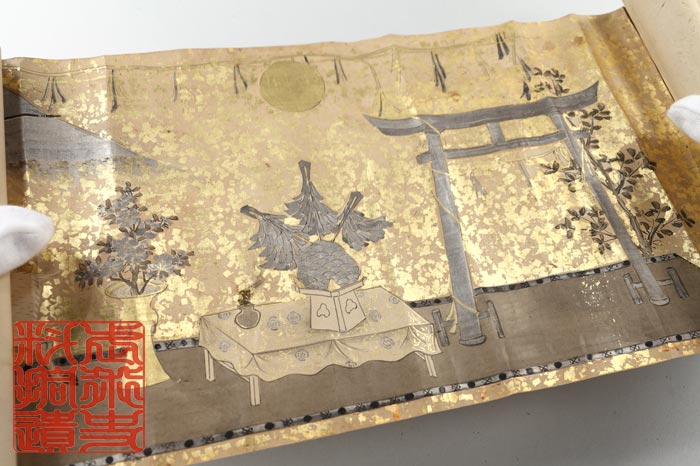

表具の見返しは在り来りな金地ではなく、緑地に型押しの金の花紋

なんとなく古風な印象

これは本紙の金箔散らしとの対比を狙ったものか

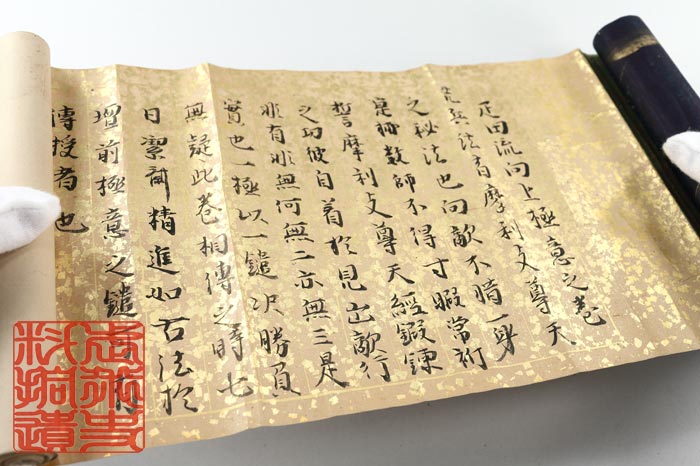

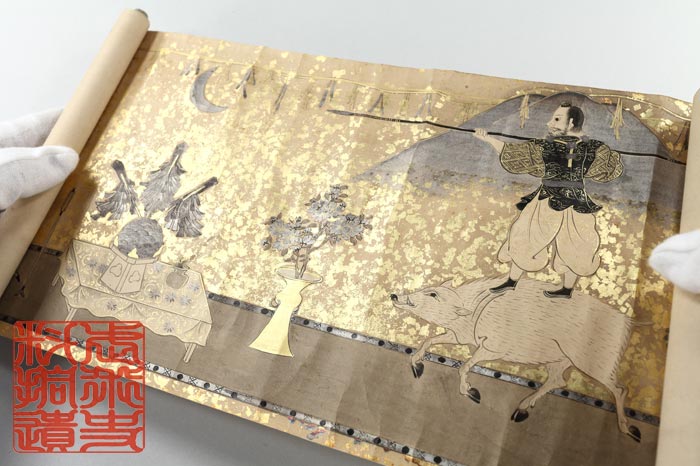

これでもかと散らされた金箔

相手への敬意を込めて、特注で誂えた伝書に見られる

華やかな金の中に、銀による彩色

目に鮮やかな色を使わないところが好ましい

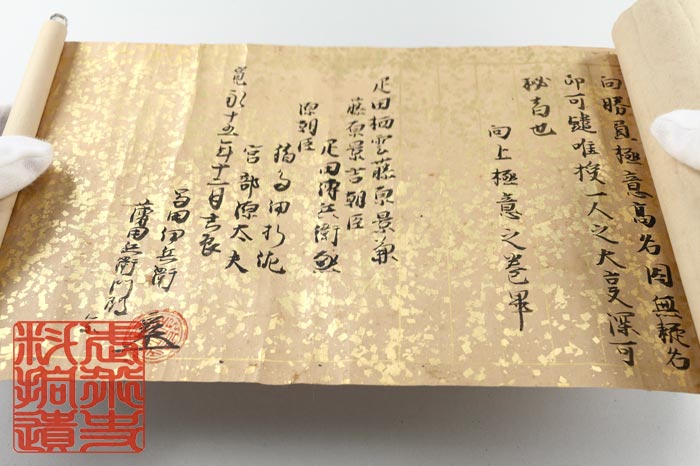

本書を伝授した冨田正次は池田家の家臣、高三百石

池田利隆公・輝政公に仕えた

伝わっている履歴は少ない

十六歳のとき大坂夏の陣、父と共に利隆公に随い、追首ながらも手柄を挙げた

この伝書の四年後、寛永十九年江戸平川の普請に出張

山内忠義公への使者として土佐に下る

そして、国許の検見を数度勤める

慶安四年八月二十日病歿

本書を伝授された薄田兵衛門についても伝わっている履歴は少ない

冨田正次と同じく池田家の家臣、高四百二十石

慶長十二年に家督を相続

承応三年江戸留守番のため出張

度々検見を勤め、鉄炮引廻を命じられ、後ち二つの組頭を勤めた

寛文九年二月歿

巻末伝系や署名・宛名の書式が少し変っている

これは疋田栖雲斎のころの書式の名残か