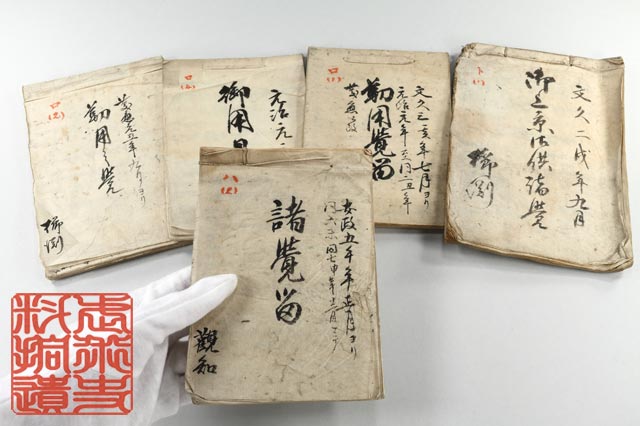

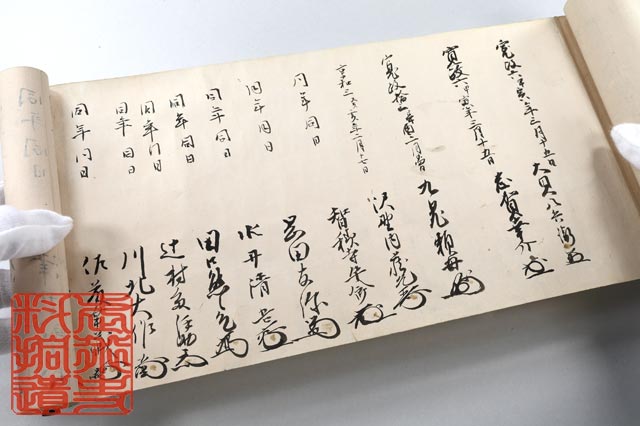

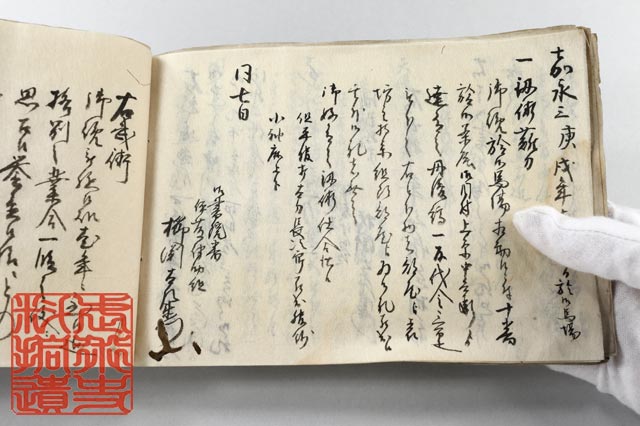

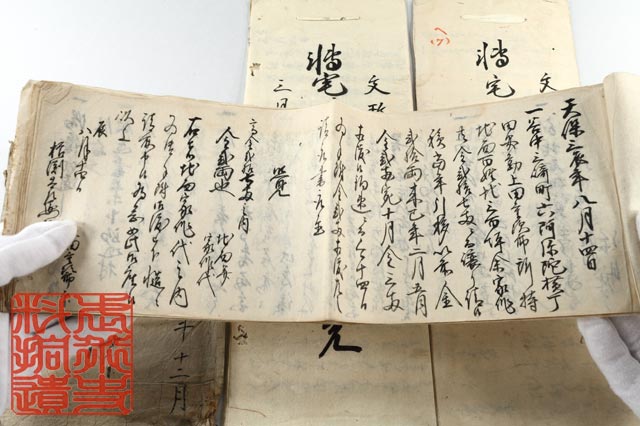

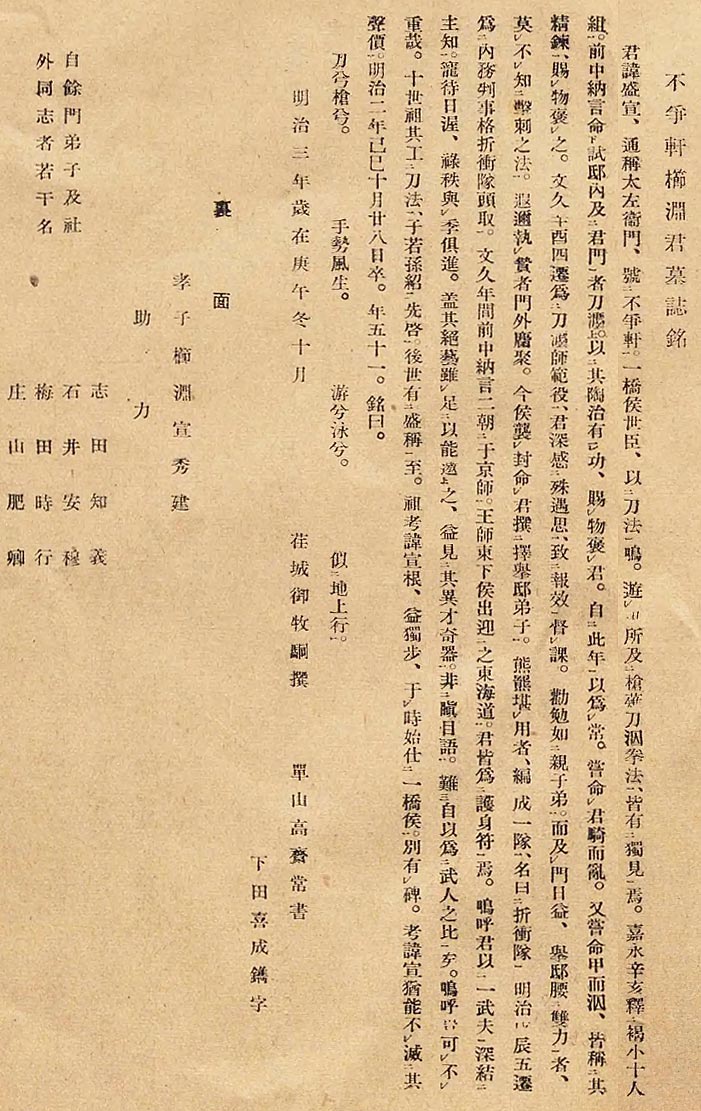

| 文政二年四月廿三日 | 櫛渕虚中軒、歿す |

| 文政二年四月廿九日 | 一橋家 御徒目付筆頭 櫛渕宣猶の次男として生れる |

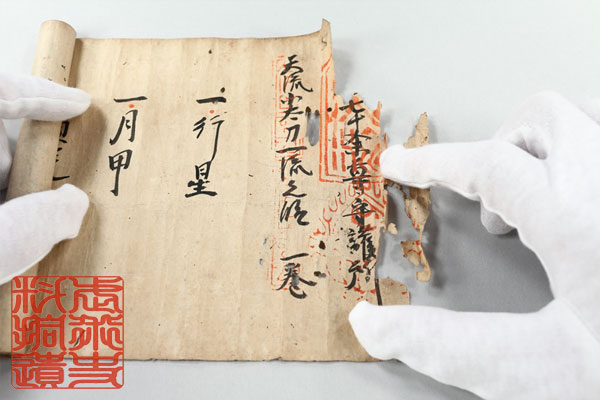

| 文政十一年 | 湯島天満宮へ奉納閣 |

| 文政十一年 | 王子稲荷へ剱術薙刀奉納閣 |

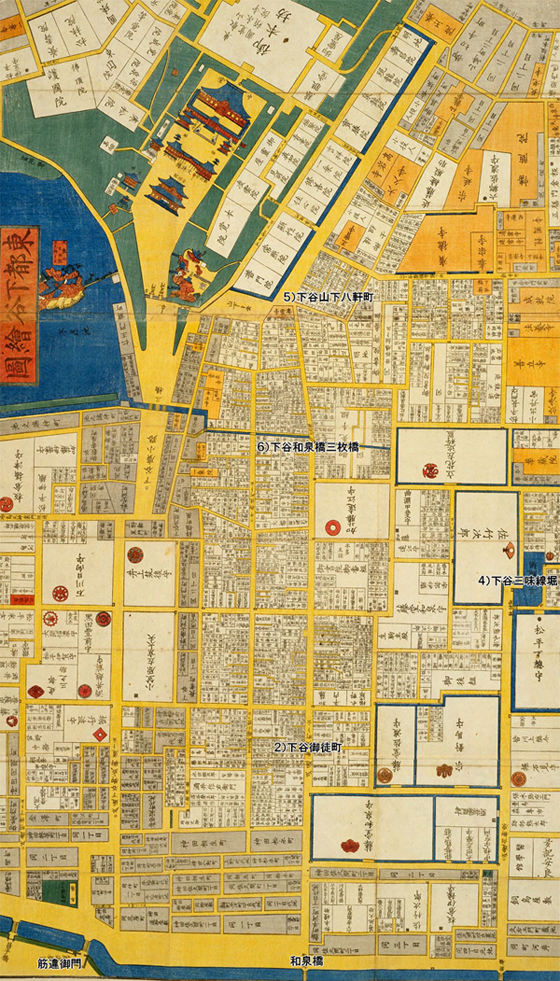

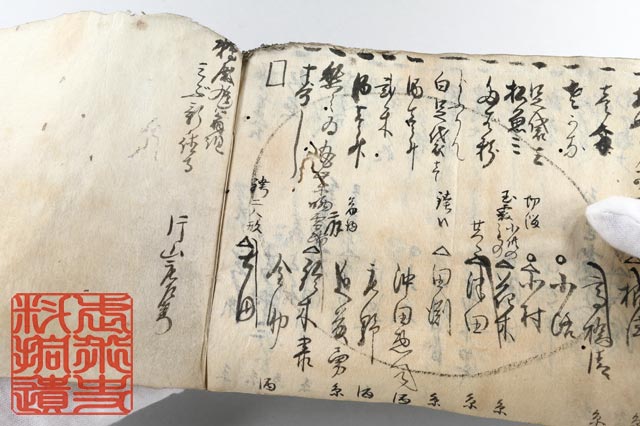

| 文政十二年十二月十六日 | 父宣猶、下谷山下八軒町(御徒小野左太夫組太田竜之進地の内家作)へ引越す |

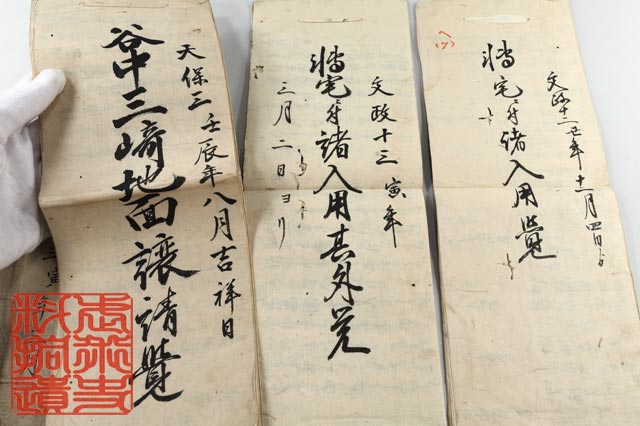

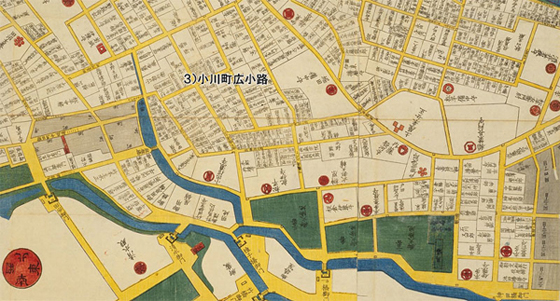

| 文政十三年三月二日 | 父宣猶、和泉橋通十番組御徒小川重兵衛地の内御普請役村上量平家作を譲り受ける 三月七日引越す |

| 天保二年 | 薗原騒動 |

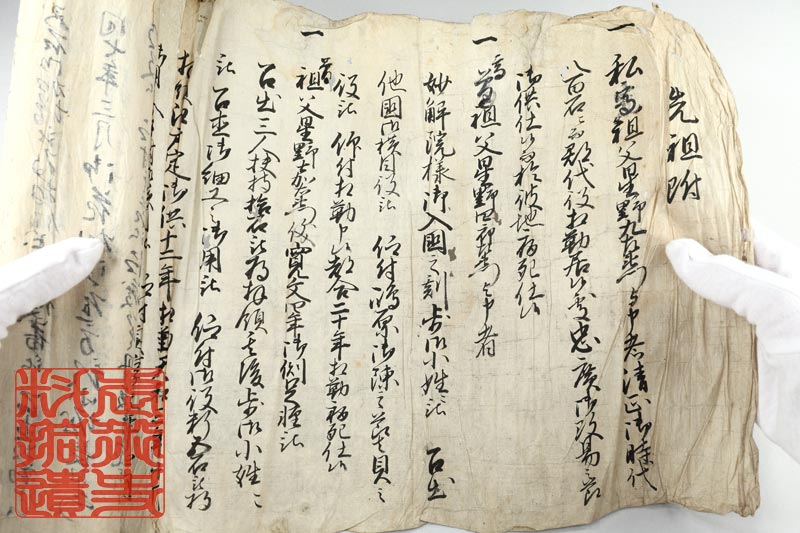

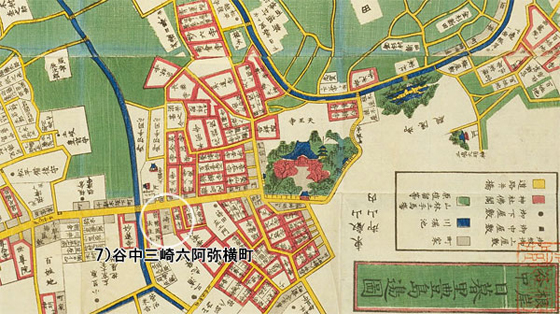

| 天保三年八月十四日 | 父宣猶、薗原騒動の一件にて外聞を失った為、田安家に仕える上田重次郎所持の谷中三崎六阿弥横町地面の内百姓地三百坪余を譲り請ける 八月廿六日下谷和泉橋三枚橋より引越す |

| 天保五年十一月十三日 | 奥口御番並であった従弟 櫛渕重太郎が病氣に付き永の御暇を申し渡され、代って厄介養育のため御物頭組同心へ御抱え入れを申し渡される |

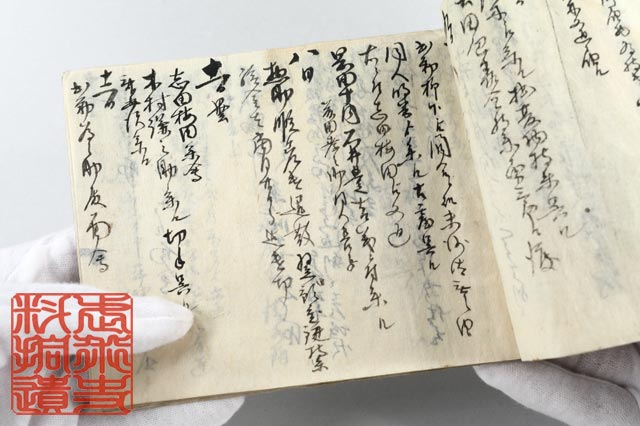

| 天保六年二月七日 | 長男斧太郎、浅草一件を起す |

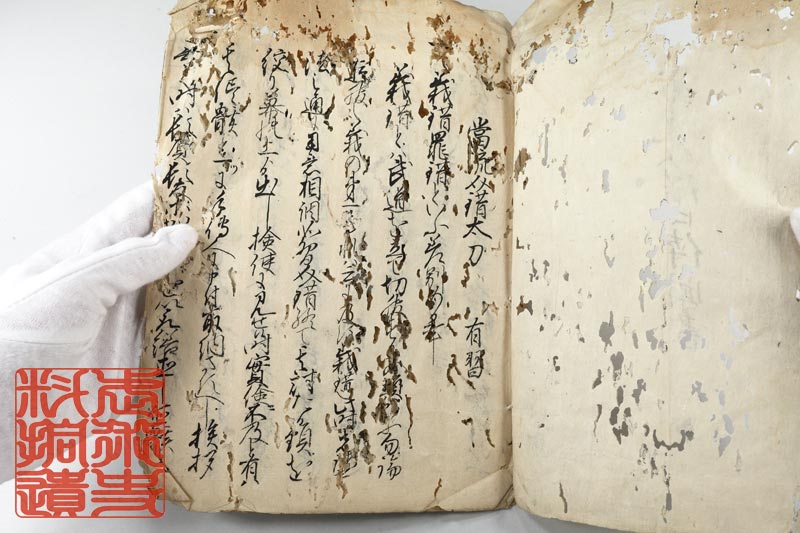

| 天保六年二月晦日 | 長男斧太郎、願いによって病氣に付き御番御免、父へ御戻しを仰せ付かる 七月廿一日失踪 九月二日着の後閑よりの書状によれば、宣猶の許から忽然と姿を消した斧太郎は八月二日まで後閑に滞留し、それから越後岡之町へ移った由、その際稽古道具や着物などを与え、繁野代作(繁野は櫛渕氏の旧姓)と改め微塵流と名乗るよう申し付けた由 後ち天保七年後閑よりの書状によれば、斧太郎は要助と称し岡田勘右衛門家を相続の由 |

| 天保八年四月十一日より | 父宣猶、傷寒にて大難渋、九死に一生 同月廿七日長男斧太郎見舞いに来り看病、五月十三日出立帰村 その頃より宣猶の病氣快方に趣く |

| 天保九年四月廿八日より | 長男斧太郎、勘当される 八月十一日斧太郎召し捕えられ入牢、盗賊火附方改落合長門守より身許の問い合わせ来る、武士道に有る間敷き働きにつき死罪の処、久離勘当の届けによって御咎も軽く済むも十月十一日斧太郎病死 |

| 天保九年十月廿九日より | 父宣猶の願いによって、長次郎病氣に付き永の御暇を下され、厄介養育の為母方従兄弟 祖谷和助へ御番代を仰せ付かる |

| 天保十年四月八日 | 父宣猶、長次郎を惣領とする届けを出す |

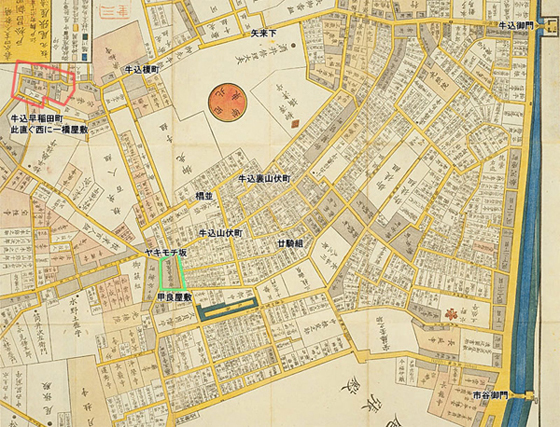

| 天保十二年六月廿七日 | 父宣猶、一橋家早稲田御屋敷内 堅田吉十郎より家作を譲り請ける 八月七日・八日・十一日谷中三崎より引越す |

| 天保十三年三月二日 | 武術御覧あり、父宣猶の打太刀を勤め、父より金弐朱を遣わされる

三月二日 慶壽、邸臣の鎗術・剱術・柔術・薙刀・居合・棒術を覧る。(番頭用人日記) |

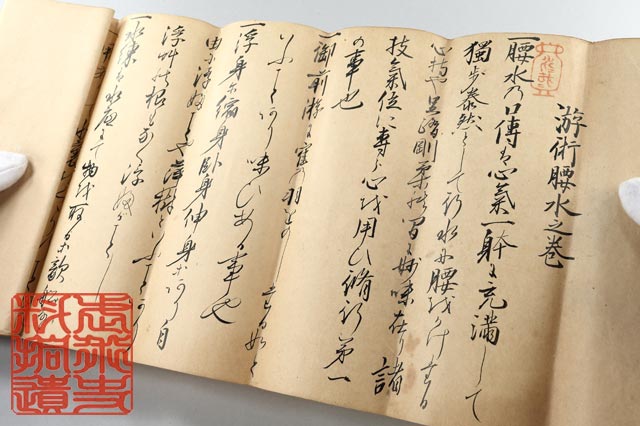

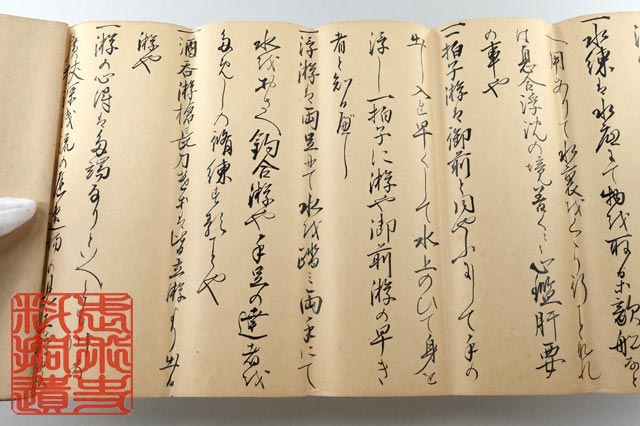

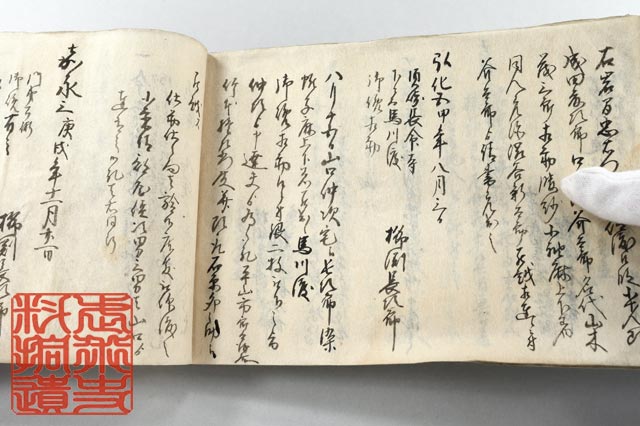

| 弘化五年八月三日 | 須崎長命寺下にて馬川渡し御覧を勤め、同月十五日銀二枚を下される

八月三日 慶喜、須崎村長命寺下にて邸臣の水馬・水泳を覧る。(用人部屋「嘉永日記」) |

| 嘉永三年十一月廿一日 | 門弟弓術御覧あり、皆中に付き郡内嶋一反代金弐百疋を御馬場に於て下される

十一月廿一日 慶喜、外庭馬場に於て部屋住の者の武術を覧る。(番頭用人日記) |

| 嘉永三年十一月廿六日 | 釼術薙刀御覧あり、御好みに付き釼術仕合仕る 薙刀打太刀は父宣猶、釼術打太刀は今村鏡次郎が勤める 父宣猶へ郡内嶋一反代金弐百疋を下され、又御好みを勤めたことで御鼻紙代金五拾疋を下される

十一月廿六日 慶喜、外庭馬場にて部屋住の者の武術を覧る。但、二男以下及び目見以下の者の子は透見の體をとる。(番頭用人日記) |

| 嘉永四年八月二日 | 一橋慶喜公大川筋へ入らせられ馬川渡し御徒水泳御覧あり、同月十一日御褒美として白銀二枚を下される

八月二日 慶喜、大川筋に遊び、須崎村長命寺下に於て邸臣の水馬・水泳を覧る。(番頭用人日記) |

| 嘉永四年十月八日 | 父宣猶数年精勤により、新規に召し出され小十人組見習過人を仰せ付かる、御扶持方五人扶持下される 33歳 |

| 嘉永五年十一月十日 | 父宣猶、歿す |

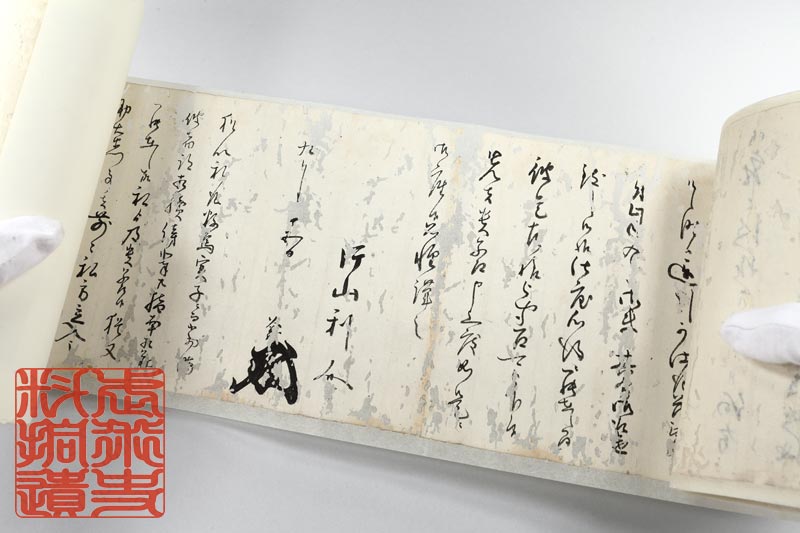

| 嘉永六年七月 | 跡式相続 35歳 |

| 安政二年十二月 | 小十人組を仰せ付かる |

| 安政五年十一月十一日 | 御書院番並過人を仰せ付かる 40歳 |

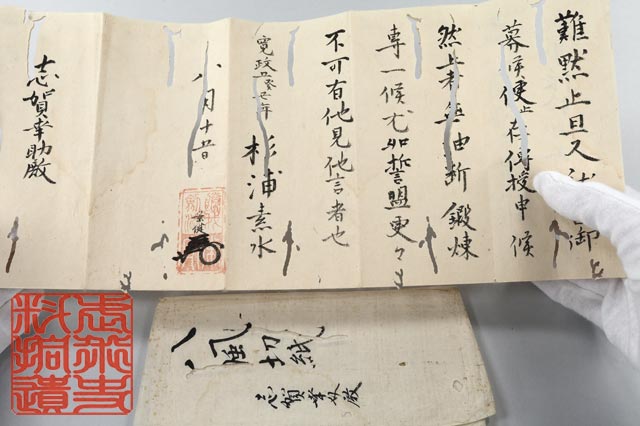

| 安政六年二月廿二日 | 大火によって牛込早稲田町の道場が類焼する

今暁青山辺より出火、一橋邸早稲田・大久保抱屋敷類焼す。(番頭・用人日記) |

| 安政六年四月八日 | 桜井鋋之丞地の内 深田吉右衛門の家作を譲り請ける 同月十六日引越す |

| 安政六年十二月廿六日 | 御書院番を仰せ付かる |

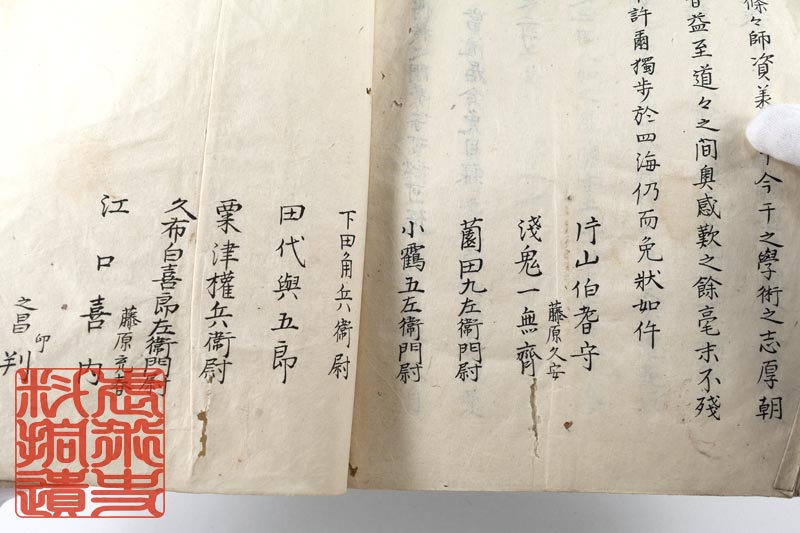

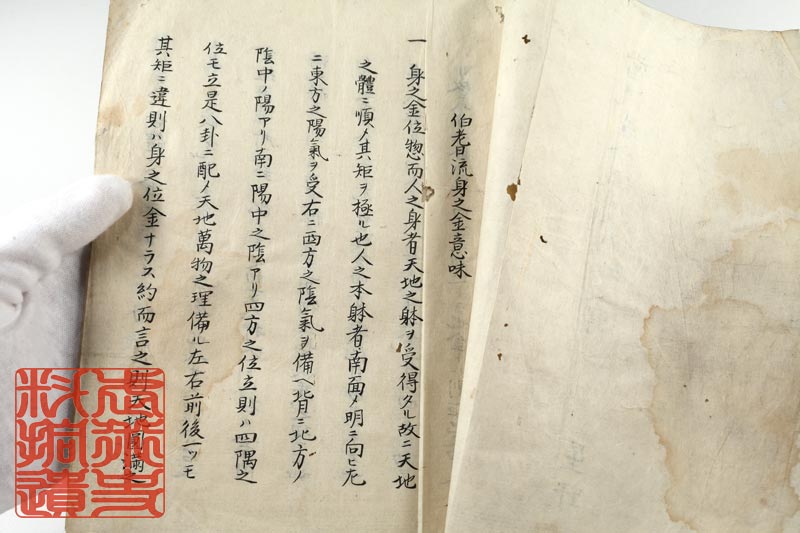

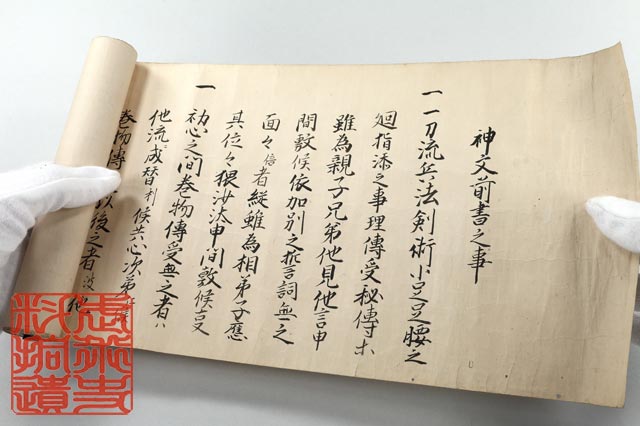

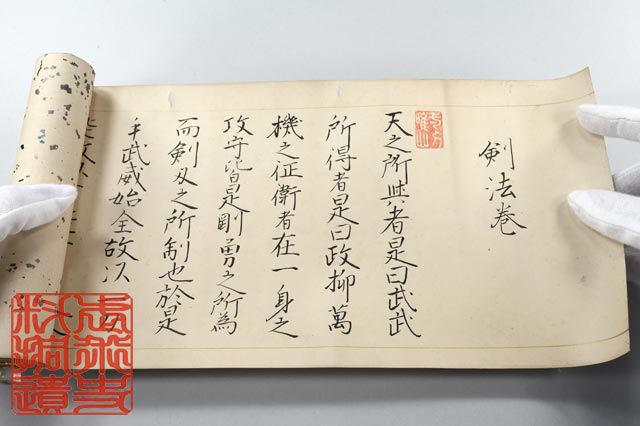

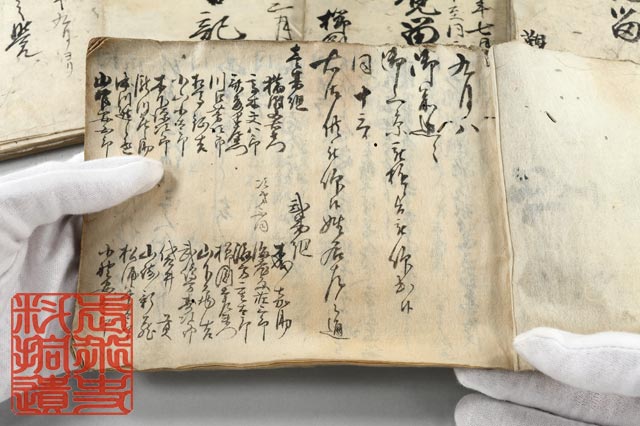

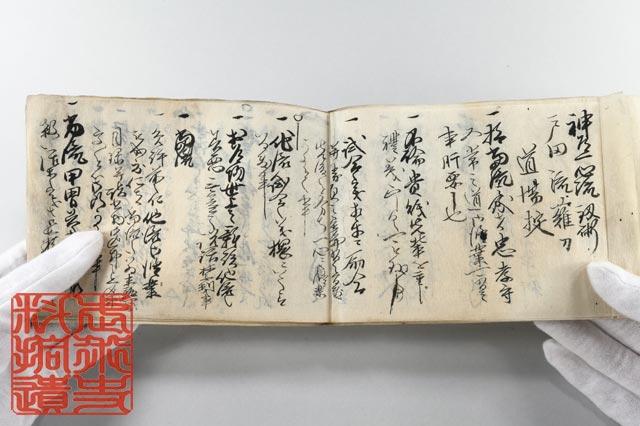

| 文久二年五月 | 書院番櫛渕太左衛門に剣術・薙刀の師範を命ず。(御手前書付留) |

| 文久二年九月 | 御上京御供を仰せ付かる |

| 文久二年十二月 | 御上京御供 京に於て慶喜公諸々へ御出の節御警衛、及び御殿の御番を勤める |

| 文久三年五月八日 | 江戸に帰着 |

| 文久三年七月廿三日 | 御徒頭を仰せ付かる |

| 文久三年七月廿四日 | 御上京御供を仰せ付かる |

| 文久三年八月廿六日 | 陸軍御取立御用取扱を仰せ付かる |

| 文久三年九月朔日 | 釼術教授方を仰せ付かる |

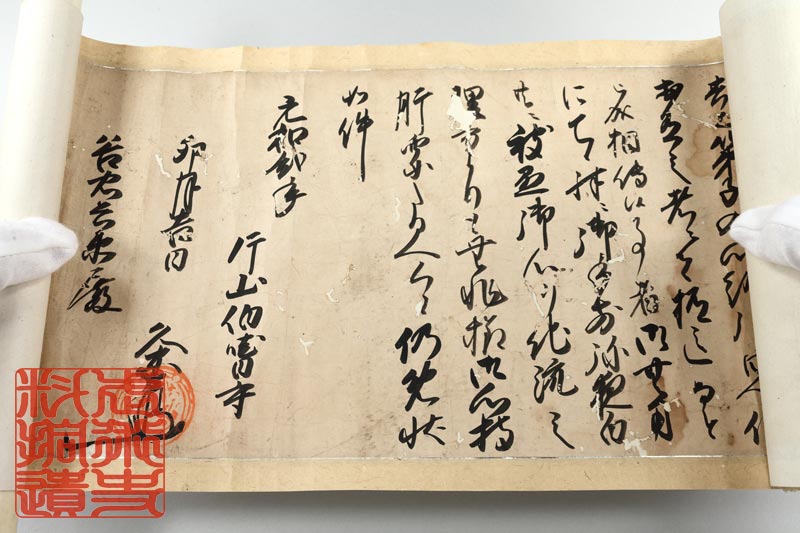

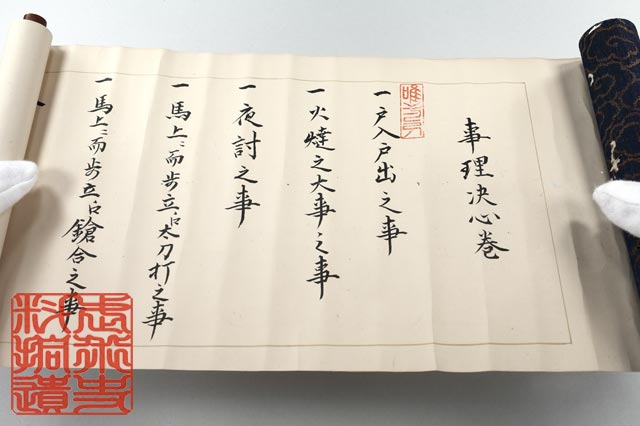

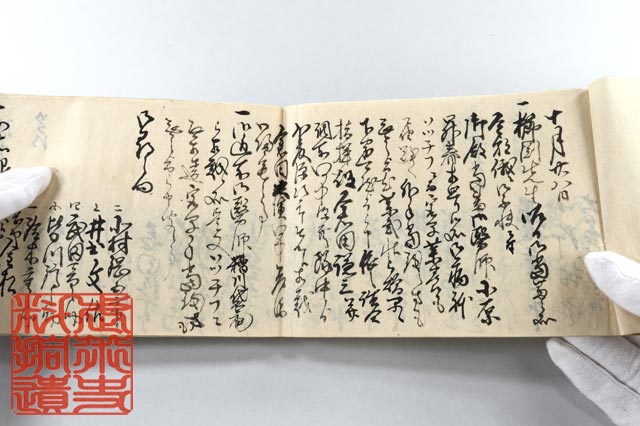

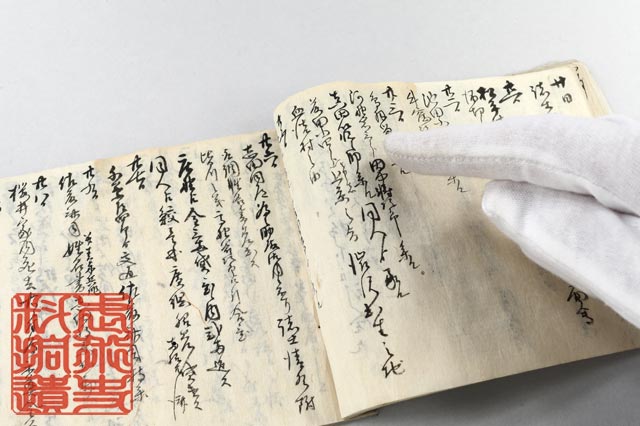

| 文久三年十月十一日 | 御稽古所にて教授方・世話心得の三本勝負あり、勝利に付き翌十二日小菊壱束・大小御下釼・御扇子を拝領する |

| 文久三年十月廿一日 | 鎗釼方頭取を仰せ付かる |

| 文久三年十月廿六日 | 一橋慶喜公御發駕、上京に御供し御警衛を勤める 45歳 |

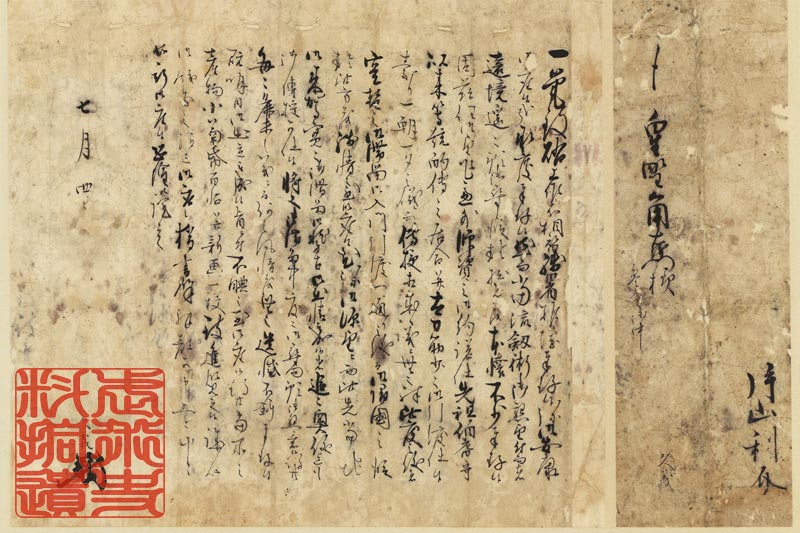

| 元治元年三月廿八日 | 江戸表諸士槍釼見分御用を仰せ付かり、四月十二日江戸着

四月十三日 槍剣方警衛士を壹番床机隊と改称し、水戸家より附けられし警衛士を貮番床机隊と唱ふ。(御手前書付留) |

| 慶應二年九月七日 | 両御番格歩兵差圖役頭取勤方・兼歩兵組頭役を仰せ付かる |

| 慶應二年十一月廿三日 | 一橋家、稽古所御開 十二月十六日稽古所御開後骨折に付き銀三枚を下される |

| 慶應三年五月廿一日 | 奥御馬場にて野仕合御透見あり、一統へ砂糖五斤を下される |

| 慶應三年六月十九日 | 御廣敷御用人格を仰せ付けられ、釼術師範格別骨折に付き年々銀五枚つゝ下される |

| 慶應三年十一月廿二日 | 去る六月十五日拝借の御銃を返納する |

| 慶應四年二月廿七日 | 御廣敷御用人格教衛隊頭取を仰せ付けられ、御役金拾両を下される、釼術師範役是迄の通り 50歳

二月廿六日 一橋邸軍制を改編し、教衛隊・大砲方・銃隊を編成し、諸役よりの轉役を以て頭以下隊員を任命す。此日より廿八日に至る。(番頭・用人日記・支配向被仰渡書付留) |

| 慶應四年三月 | 一橋玄同公東海道へ入らせられるに付き御供を仰せ付かる |

| 明治二年二月廿三日 | 師範役格別骨折、修業人教授も行届に付き取米弐百俵・御手當銀五枚・外御手當銀並の通り下される |

| 明治二年二月廿三日 | 小石川におゐて野仕合あり |

| 明治二年三月廿二日 | 小石川御屋敷におゐて誠順院様・徳信院様野仕合御透見あり、一統へ振飯御煮染付折詰、弐朱充下される |

| 明治二年四月七日 | 小石川中隊運動後野仕合あり、弁當料三匁つゝ下される |

| 明治二年五月二日 | 小石川野仕合俄かに御両方様御透見あり、砂糖を下される |

| 明治二年八月廿五日 | 一橋家、佛式銃隊御開 |

| 明治二年九月十三日 | 惣髪御届を出す |

| 明治二年十月廿八日 | 朝俄かに不快、御殿当番御醫師小原昇春、卒中にて最早致し方もなしと診断、御近所御醫師糟川袋庵も同断 病歿 51歳 |

| 明治二年十二月十三日 | 養子重之助(一橋家近習鈴木政之丞の子)、櫛渕家に引き移る 同月十五日勤め向き是迄の通り仰せ付かる |

| 明治三年三月三日 | 養子重之助、家督を相違無く下し置かれ、教衛隊指揮役を命ぜらる 21歳 |