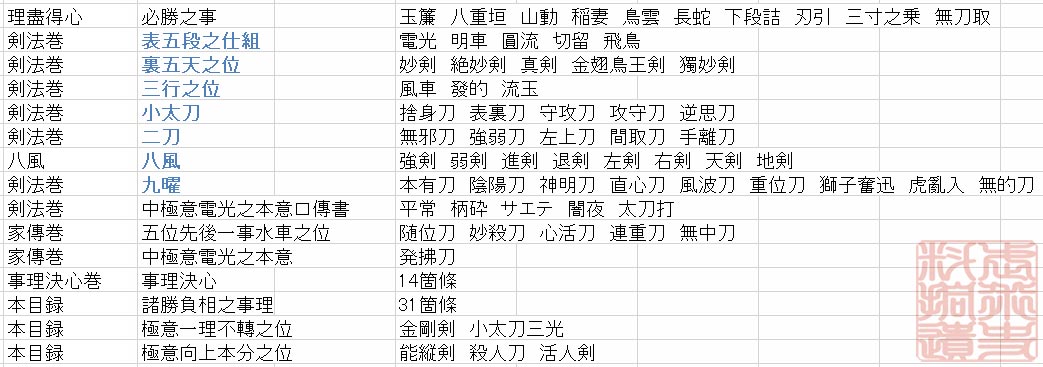

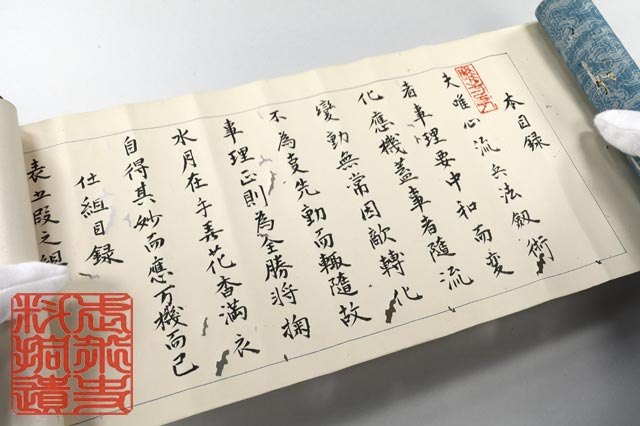

唯心一刀流を代々継承した杉浦家(本家)は、『八風切紙』『理盡得心卷』『劍法卷』『家傳卷』『事理決心卷』『本目錄』を門弟に傳授しました。

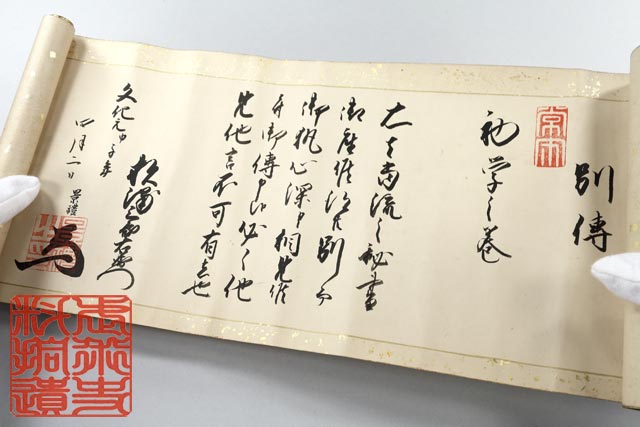

このほか、別傳として『唯心流劍法初學書』を傳授することもあります。

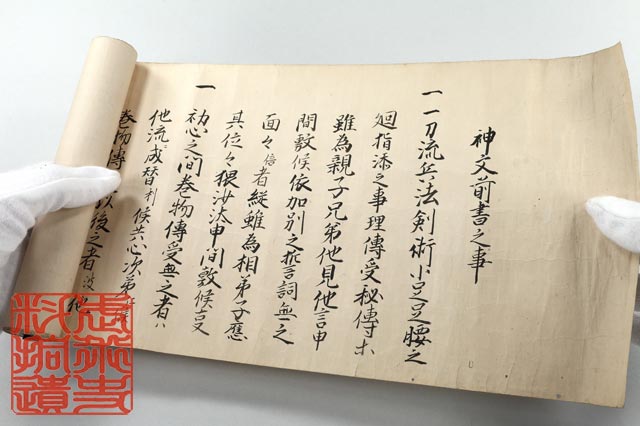

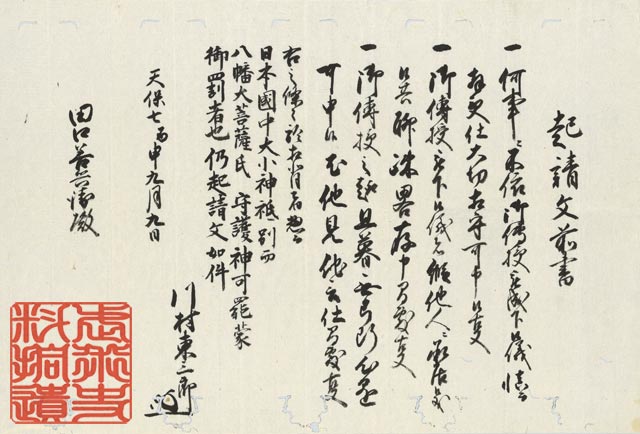

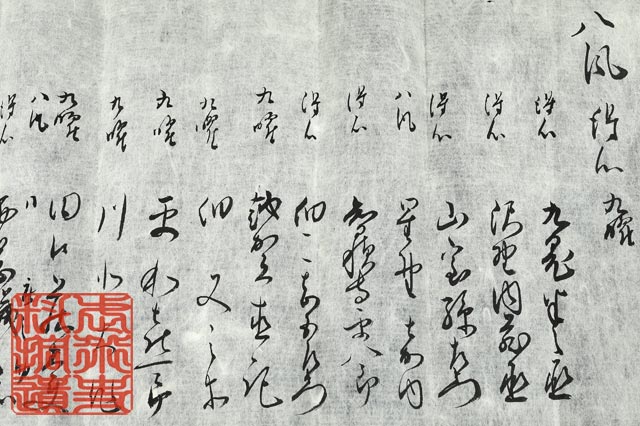

入門する者は、師家の「神文」に署名・書判・血判して門弟になります。入門して未だ伝書を伝授されていない門弟を「初学」と云います。

この神文には、丹波綾部藩唯心一刀流師範田口氏に入門した家中の士たちが名を列ねています。

『八風』は『八風切紙』とも云い、初学の門弟に伝授されます。これは奧書によれば、初学の者の修行を励ますことを目的として細分化されたもので、杉浦家の四代目当主杉浦景健が新たに加えた伝書と考えられます。

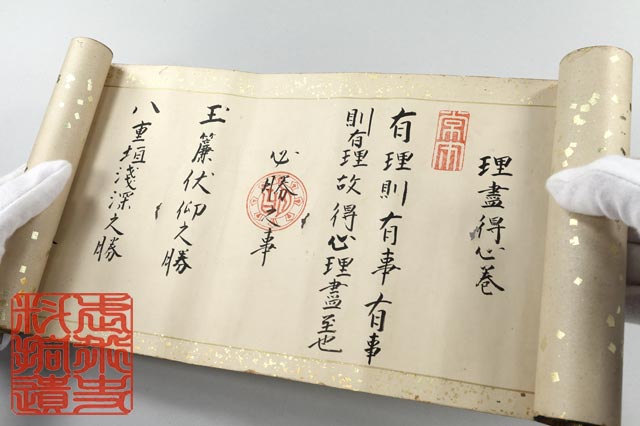

『理盡得心巻』は、「得心」の位と云い、修行することおよそ三~四年で傳授されます。その主旨たる「必勝之事」は杉浦家二代目当主杉浦正本の創出であると『唯心一刀流伝書(無題)』に記されています。則ち『理盡得心巻』は初代正景のときには存在し無かった伝書であり、杉浦正本が新たに加えた伝書ということです。

因みに、杉浦正本は初代杉浦正景の子にて、家伝の一刀流を継承して、牧野侯に仕え一刀流の指南役を勤めました。

こゝまでの伝授段階にある門弟は、階級で言えば「初入」と云う扱いでした。

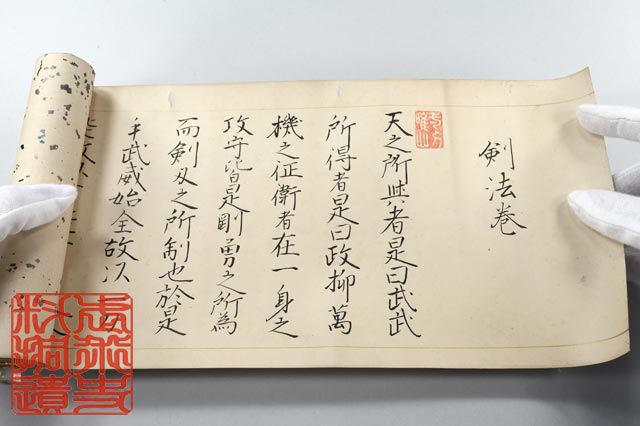

『剣法巻』は、「九曜」の位と云い、「得心」から修行することおよそ五~八年で伝授されます。これは「中極意」に相当し、「中格」と云う扱いでした。これは流儀の基礎伝書であったと考えられます。

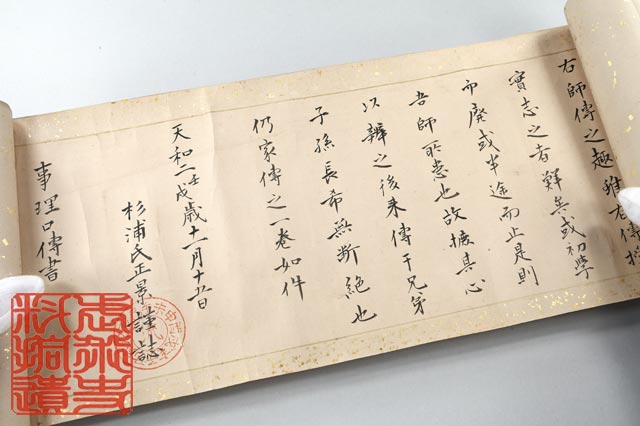

『家傳巻』は「五位」の位と云い、「九曜」から修行すること長くておよそ六年ほどで伝授されます(この参考年数はとても長い場合)。これは「免許」に相当し、「上達」と云う扱いでした。通常の修行者はこの位より上には上れず、これを以て上限の位です。なお、『家傳巻』には初代杉浦正景の記述があり、曰く「右師傳の趣傳授有ると雖も、實志の者は鮮(すくな)し。或は初學にして廢(すた)れ、或は半途にして止む。是れ則ち吾か師の患ふ所也、故に其の心を摭て、以て之れを辨へ、後來兄弟子孫に傳へ、長へに断絶無きことを希ふ也。仍て家傳の巻件の如し」と。則ち、『家傳巻』は初代杉浦正景已來の基礎伝書と考えられます。

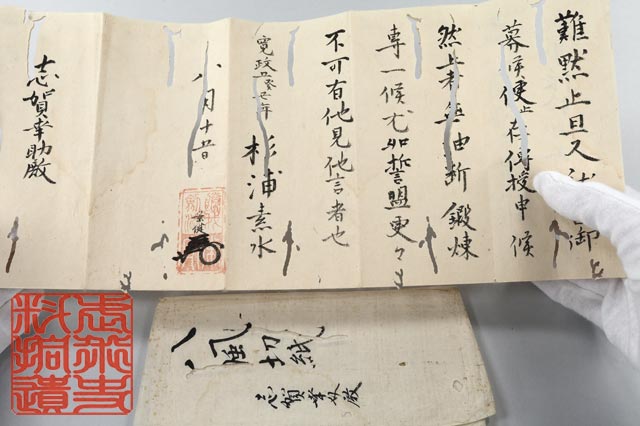

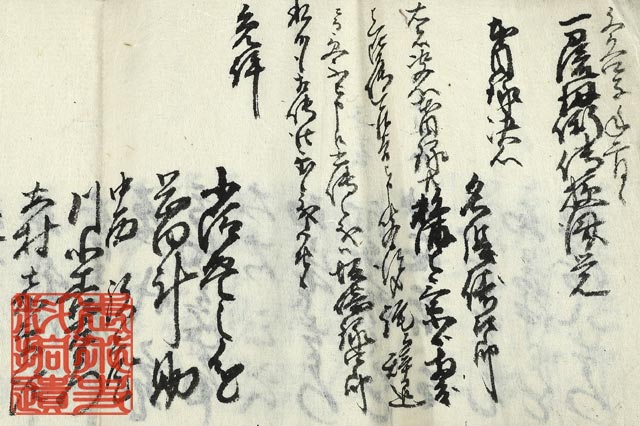

この位に至るまで、門弟は伝授に及び『起請文』を師家に申請(此語今樣に聞へ候へ共神文前書に有之)します。恐らく、『起請文』は『劍法巻』『家傳巻』の伝授のとき師家に申請したものと思われます。

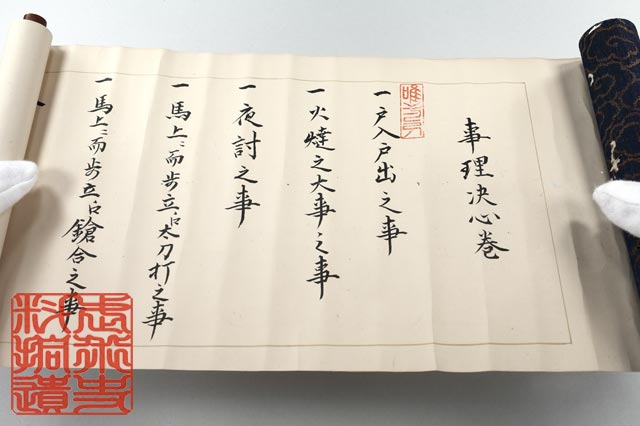

『事理決心巻』『本目録』は、「両度の伝授」と称される一対の伝授にて、師範家として認められる門弟のみに伝授されます。およそ「五位」から修行することおよそ一~四年で傳授されました。これは一般的「皆傳」或は「印可」に相当し、基礎伝書の一つであったと考られます。なお、『本目録』は古藤田系の『唯心流目録伝授之巻』に杉浦氏が工夫を加えたものと見られ、杉浦家(分家)の『唯心一刀流太刀之巻』もまた似た仕様です。

更にこの「両度の伝授」を済ませた者は、特別に師範家の秘蔵書を閱し写すことを許されました。これによって師範家の者は、流儀について門弟たちより遥かに豊富な知識を得られたわけです。田口家文書には、そういった写本類が多く殘されています。

『事理決心巻』『本目録』は、「両度の伝授」と称される一対の伝授にて、師範家として認められる門弟のみに伝授されます。およそ「五位」から修行することおよそ一~四年で傳授されました。これは一般的「皆傳」或は「印可」に相当し、基礎伝書の一つであったと考られます。なお、『本目録』は古藤田系の『唯心流目録伝授之巻』に杉浦氏が工夫を加えたものと見られ、杉浦家(分家)の『唯心一刀流太刀之巻』もまた似た仕様です。

更にこの「両度の伝授」を済ませた者は、特別に師範家の秘蔵書を閱し写すことを許されました。これによって師範家の者は、流儀について門弟たちより遥かに豊富な知識を得られたわけです。田口家文書には、そういった写本類が多く殘されています。

伝授起請文は、入門時に師家へ提出する起請文ではなく、伝授を承ける際に師家へ提出する起請文です。流派や師範によって弟子に伝授起請文を求めるか求めないか異なります。

『初学之巻』は、通常初学の門弟に冊子で与えられるものと考えられます。奥書はされず写本の形式で現存しており、初学の門弟に自身で写させたものかと想像しています。

こゝに掲げた『初学之巻』は、九鬼式部少輔隆郷侯に伝授された『理盡得心巻』に別伝として付属したもので、通常とは異なる伝授かと思われます。

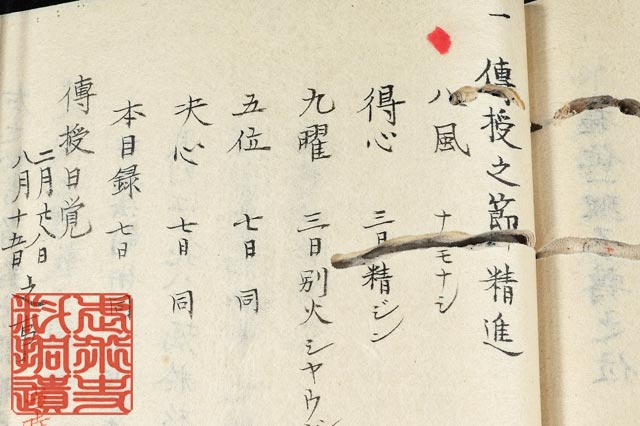

唯心一刀流の伝授の節、精進日

各伝授に際して、夫々精進日が定められていました。『八風』は何もなし、『得心』は三日精進、『九曜』は三日別火(べっか)精進、『五位』は七日別火精進、『事理決心卷』は七日別火精進、『本目錄』は七日別火精進。

なお、『九曜』~『本目録』は、精進落ちに酒・吸物を出す事、とされていました。これらの精進の仕来りは、時代を下るに従って簡略化されていったようです。

唯心一刀流の伝授日

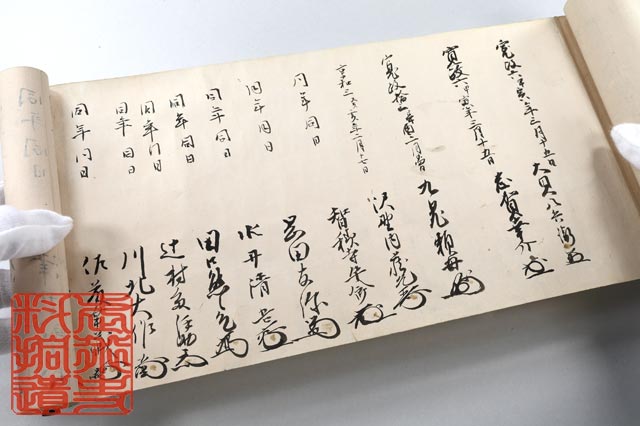

伝書の伝授日は「二月二十八日」「八月十五日」と定められていました。伝書には「○○年二月二十八日」「○○年八月十五日」と書かれます。しかし、現実的に必ずしもその日に門弟に伝授するというわけではなく、伝書上はその日付という体裁を取るものです。

唯心一刀流の各伝位と人数

一、上表は文久四年の『一刀流剣術傳授済覚』と『綾部藩田口家文書』の伝書をもとに作成しました。(傳書と階級の関係を示すような史料は残されていなかったので配置は推測です)

『一刀流剣術傳授済覚』とは、文久四年二月田口重良が藩へ提出した伝授者一覧です。これに「初學」の未伝授者は数えられていません。

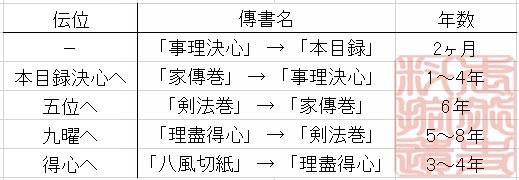

唯心一刀流の伝授年数

一、『事理決心』と『本目録』は”両度の傳授”と称され、伝授する者に一対で伝授されます。この段階は特別なものであり、通常は伝授されません。

一、田口重信の場合、天明五年二月廿八日『理盡得心巻』→寛政二年八月十五日『剣法巻』→寛政八年二月廿八日『家傳巻』へと進みました。

一、『剣法巻』→『家傳巻』の年数は、田口重信(他藩士であるため出府時のみ素水と接触)の情報しかないため、実際はもっと短い年数だったと考えられます。

唯心一刀流の伝書箇條

一、上表は各傳書で増加する箇條を抽出し作成しました。同じく古藤田氏に学び一流を開いた人物も似たような箇條の傳書を作成しています。

一、青字は”仕組目録”と云われます。

一、”仕組目録”の中、「表五段之仕組」「裏五天之位」「三行之位」は”表十六本”と呼び、一通りを続けて行う”早遣”がありました。さらに”九曜傳之外附傳”の遣い方があります。

一、”必勝之事”は二代杉浦與三兵衛正本の創出と伝えられています。

一、上表は伝書をもとに作成したので記載していませんが、九代目杉浦景高の留書には”天狗象””センユ””小太刀仕組”がありました。『丹波綾部藩田口家文書』によれば、”小太刀仕組”は”裏”、”天狗象”は往古”表”であったと記されています。そして、唯心一刀流の『兵法太刀之巻』には”進退屈伸連続之仕組 天狗象”と”小太刀連續之仕組 旋移”があります。

一、四代目杉浦景健の高弟白井克明が傳授した『剣法巻』には、「小太刀事理之位 序之勝 破之勝 急之勝 一字之位 十字之位」が付加されています。