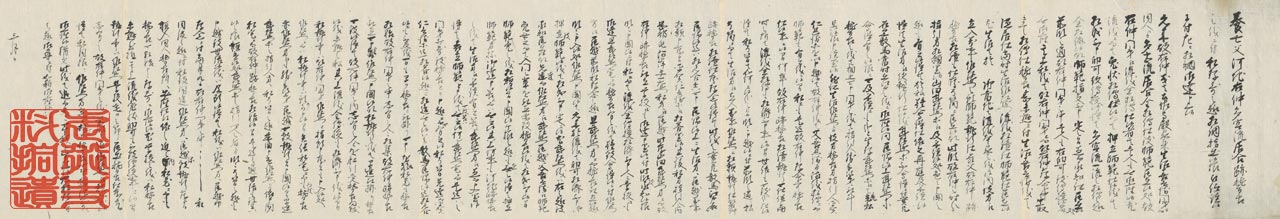

生沼素行(1787~1851)略伝

加賀八家の筆頭前田土佐守家の家臣

生沼家九代目当主

多宮流居合師範

経武館出座多宮流居合師範役(在任期間:文政4年3月21日~嘉永4年7月18日)

源姓

通称 虎之助・新八郎・作左衛門

実名 曹傳(トモツク)

号 素行館・素行軒・素行

父曹照に多宮流居合を学び印可を相傳される

軍学に精通しており、数多くの文書が現存している

このほかの藝事については明らかでない

寛政10年(1798)12歳のとき御中小将組に召し出され弐人扶持方下され、当時わずか五歳の前田直時公の御附を命じられる

文化1年(1804)壱人扶持方御加増

文化9年(1812)前田直時公が家督を相続したとき、奥詰御近習御装束方を命じられ、三日後に給人列に上げられた

その後、御稽古所主附、同所御目附役、御馬方御取次役を勤め、文化13年・14年は江戸への御供を勤める

文政2年(1819)には前田直時公の御前において多宮流居合師範を命じられ、格別の趣を以て御刀を拝領する

文政4年(1821)35歳のとき父曹照の隠居によって家督を相続する

これまで前田直時公の御側によく仕えたことから拾石を加増され七十石を下された

同月21日父の跡役として経武館の居合師範を命じられる

文政5年(1822)奥御用人、文政6年(1823)御番頭へと進むも文政8年(1825)前田直時公の最晩年、役向に不相應の儀あり一旦役務を退けられる

同年(1825)前田直時公病歿の五日後に奥御用人に復職、文政11年(1828)御番頭に復帰

文政13年(1830)前田直時公の三回御忌御法事の支配を勤めた

天保7年(1836)前田直時公の弟主鈴が越中古國府勝奥寺に入寺する際の御用主付を命じられ度々これを勤める

天保11年(1840)御組頭・御組御取次役兼帯を命じられ、天保12年には白鳳院様七回御忌御法事の支配を勤める

嘉永4年(1851)前田直良公が江戸表に於いて卒去、御葬式より御百ヶ日迄の御用支配を勤めた

同年歿す、65歳

前田土佐守家 七代直時公(万法院様)・八代直良公(本学院様)に仕え、都合五十四年の御奉公

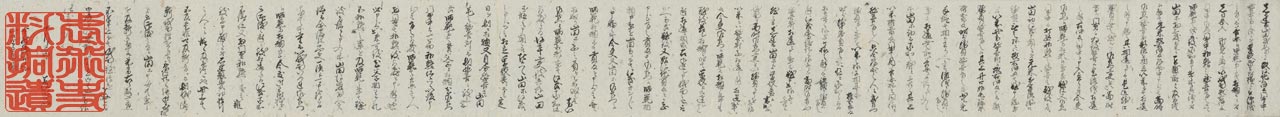

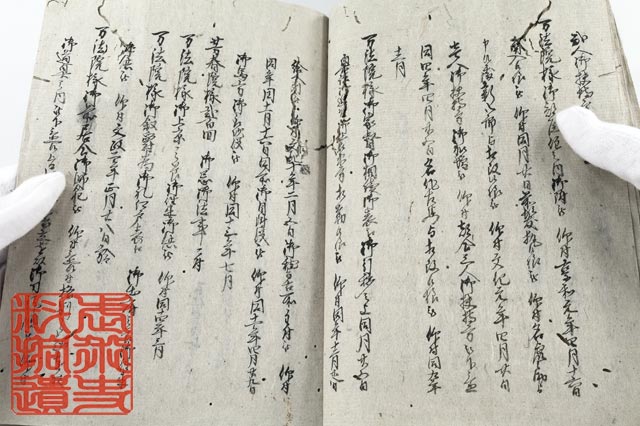

生沼素行年譜

| 天明7年 | 八代生沼善兵衛の子として生れる |

| 寛政10年1月15日 | 御中小将組召し出され弐人扶持方下し置かれ、万法院様[前田直時公]御部屋住の内御附仰せ付けらる 12歳 |

| 享和1年4月16日 | 角入候様仰せ付けらる |

| 享和1年4月20日 | 前髪執候様仰せ付けられ、虎之助と申し候處、新八郎と相改め候様仰せ付けらる |

| 文化1年4月20日 | 壱人扶持方御加増仰せ付けられ、都合三人御扶持方下し置かる |

| 文化4年4月25日 | 名作左衛門と相改め候様仰せ付けらる 21歳 |

| 文化9年(1812)12月 | 万法院様御家督御相續、御表へ御引移の上 |

| 文化9年12月25日 | 奥詰御近習御装束方相勤め候様仰せ付けらる |

| 文化9年12月28日 | 給人列仰せ付けらる 26歳 |

| 文化10年2月5日 | 御稽古所主附仰せ付けらる |

| 文化10年11月16日 | 同所御目附役仰せ付けらる |

| 文化11年4月29日 | 御馬方御取次役仰せ付けらる |

| 文化13年7月 | 芳春院様弐百回御忌御法事に付、万法院様御上京の節御往来御供仰せ付けらる |

| 文化14年3月 | 万法院様御叙爵御礼の為、江戸表へ御出府の節御往来御供仰せ付けらる |

| 文政2年1月28日 | 万法院様御前に於いて居合御師範仰せ付けられ置き候付、格別の趣を以て御道具の内下し置かれ候旨、段々御書立を以て御刀拝領仰せ付けらる 33歳 |

| 文政2年6月5日 | 深き思召在らせられ候旨にて御稽古方主付御免仰せ付けらる、但御目附の儀は只今迄の通り相勤め候様仰せ付けらる |

| 文政4年3月10日 | 父善兵衛儀隠居仰せ付けられ、善兵衛へ下し置かれ候御知行六拾石相違無く相續仰せ付けらる、其節御書立を以て万法院様御部屋住以来久々側近く召し仕えられ候處、不調法無く相勤め候付、拾石御加増仰せ付けられ都合七拾石下し置かる 35歳 |

| 文政4年3月21日 | 武学校に於いて父善兵衛代りとして居合師範仰せ付けらる |

| 文政5年6月15日 | 奥御用人仰せ付けられ、勤方の儀は只今迄の通り奥詰の方相勤め申すべき旨仰せ渡さる |

| 文政5年6月17日 | 居屋鋪の後御馬場の内地面百弐歩拝領仰せ付けらる |

| 文政5年6月28日 | 失念の趣御座候付、自分指扣え罷り在り候處、翌29日其儀に及ばざる旨仰せ渡さる |

| 文政6年11月3日 | 万法院様御前に於いて御番頭仰せ付けらる |

| 文政8年6月20日 | 役向不相應の儀これ有り思召に相叶わず、役儀御指除き遠慮仰せ付けらる |

| 文政8年8月12日 | 遠慮御免許、奥御用人仰せ付けらる |

| 文政11年7月21日 | 御番頭帰役仰せ付けらる |

| 文政12年8月28日 | 本学院様[前田直良公]御代 御番頭にて御用所仰せ付けらる |

| 文政13年8月 | 万法院様三回御忌御法事支配仰せ付けらる |

| 天保3年12月11日 | 御文庫御土蔵主付仰せ付けらる |

| 天保7年 | 主鈴様御儀、越中古國府勝奥寺へ御入寺仰せを蒙り候付 |

| 天保7年12月29日 | 右御用主付仰せ付けらる |

| 天保8年2月22日 | 御當地御發足、其節御見送りの為勝奥寺へ罷り越す |

| 天保8年3月1日 | 罷り帰り候處、本学院様御前に於いて御目録を以て金弐百疋下し置かる |

| 天保8年3月29日 | 重ねて御用これ有り勝奥寺へ御使仰せ付けらる |

| 天保8年4月6日 | 罷り帰り申し候 |

| 天保11年1月18日 | 重ねて勝奥寺へ御使御用仰せ付けられ發足仕り |

| 天保11年2月13日 | 罷り帰り申し候 |

| 天保11年9月1日 | 本学院様御組頭仰せ付けを蒙られ候付、同日御組御取次役兼帯仰せ付けらる |

| 天保12年4月25日 | 白鳳院様七回御忌御法事支配仰せ付けらる |

| 嘉永1年5月 | 清寥院様御幟御用主付仰せ付けられ、右御用相勤め候付、御目録を以て金子下し置かる |

| 嘉永4年4月 | 本学院様江戸表に於いて御卒去に付、御葬式より御百ヶ日迄の御用支配仰せ付けらる |

| 嘉永4年7月18日 | 病死仕り候 65歳 |

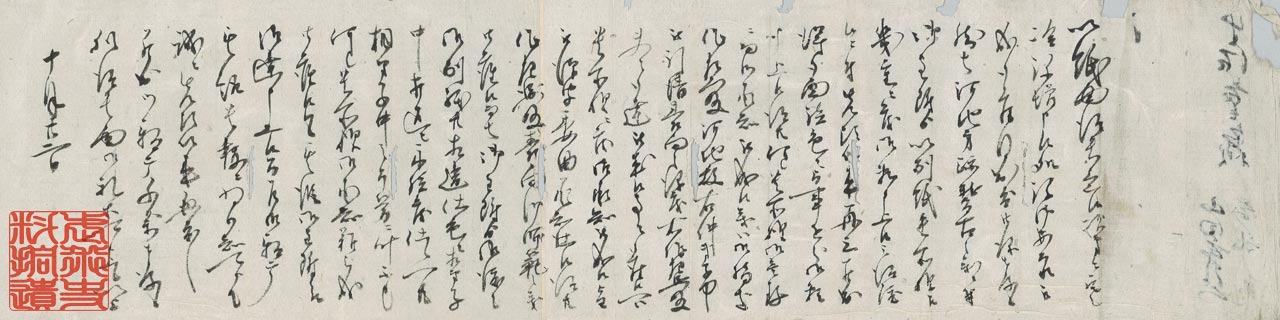

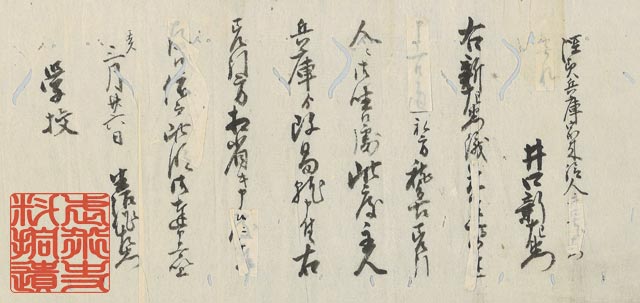

井口新左衛門改易

井口如毛の後裔、井口新左衛門は主家である深見兵庫より改易を申し付けられ、多宮流居合差引方の任から外れることになりました

このことを学校方へ申請した際の文書です

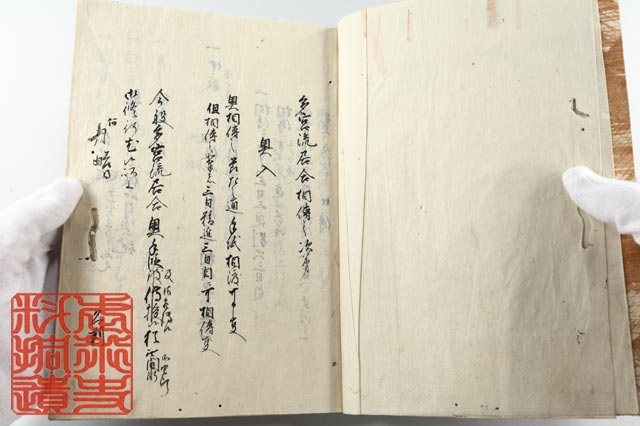

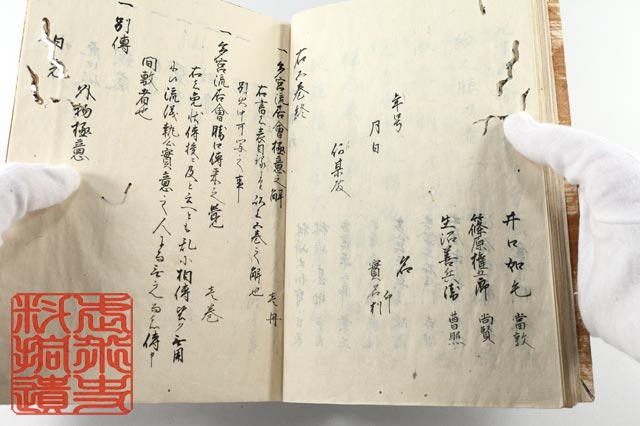

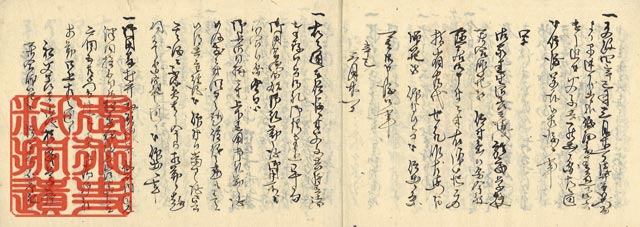

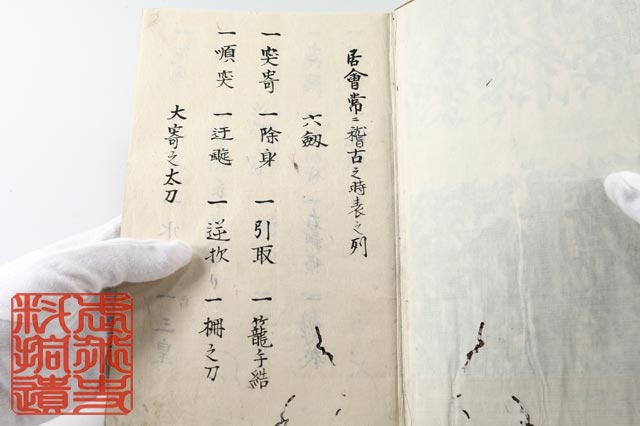

多宮流居合相傳之次第

多宮流居合が相伝する伝書五巻をまとめた冊子

また、伝授における決り事など若干の説明が附されています

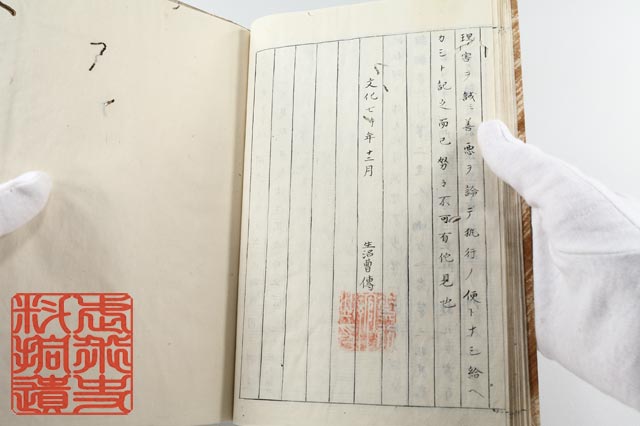

1810. 多宮流居合秘歌私解 文化7年12月

生沼素行の著書、免状に付された秘歌を解説した一冊

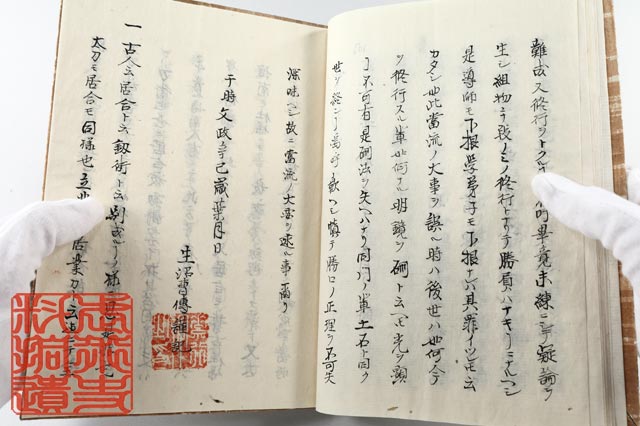

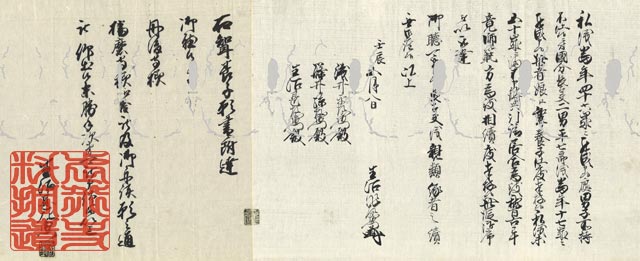

1821. 経武舘居合師範役拝命 文政4年3月21日

父生沼曹照が経武館出座を命じられてより一年未満で病のため隠退

忰生沼素行が代って師範役となり、その跡を継ぎました

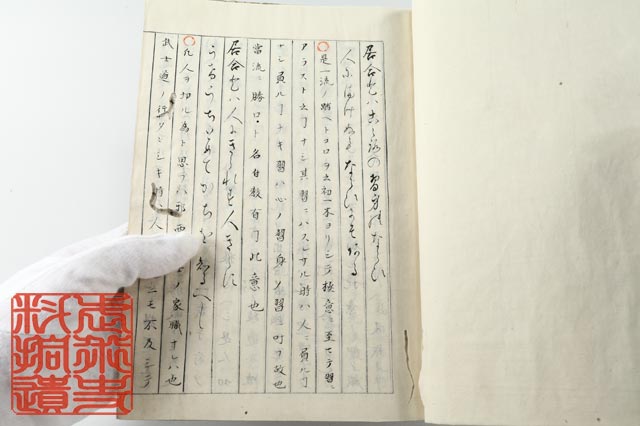

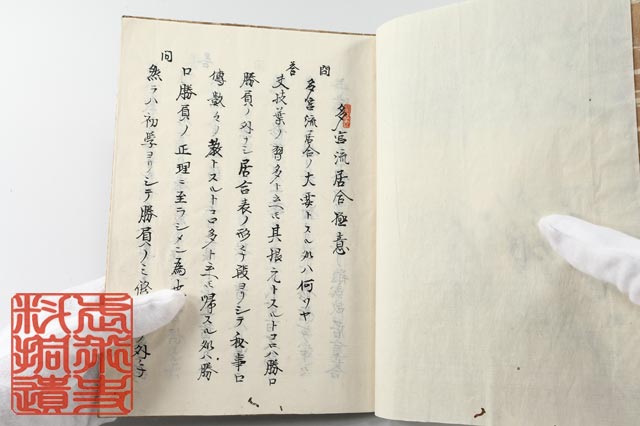

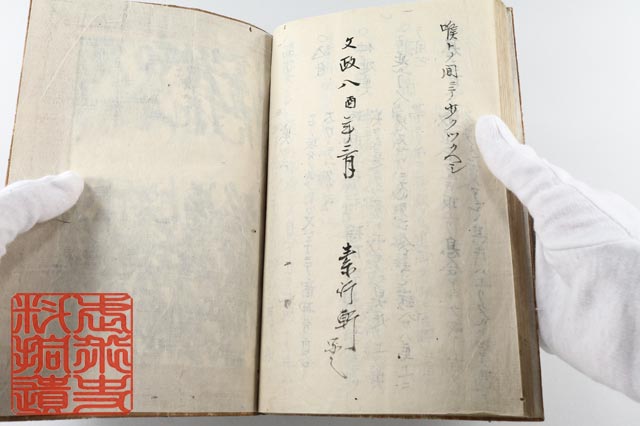

1821. 多宮流居合極意 文政4年8月

生沼素行の著書、問答形式で多宮流居合の大要を語った一冊

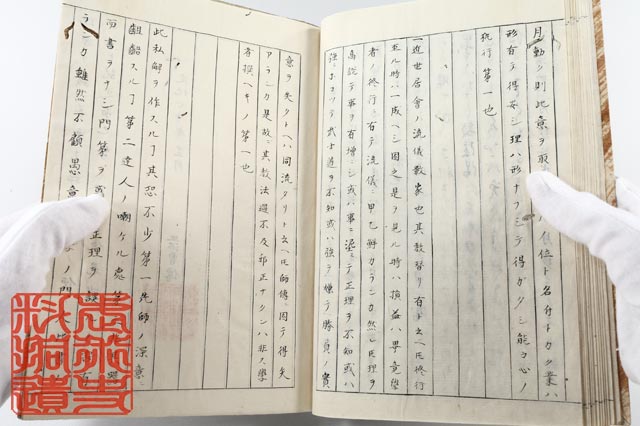

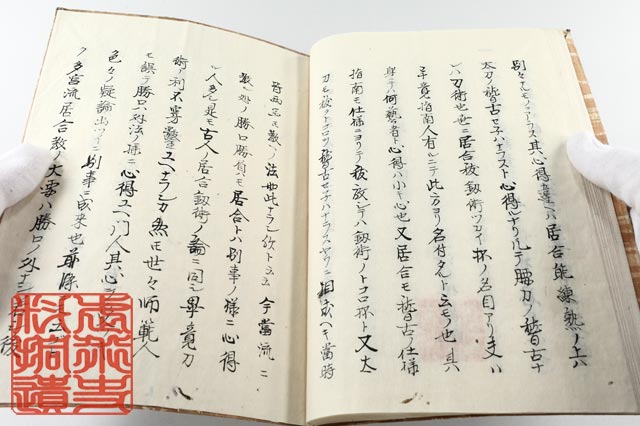

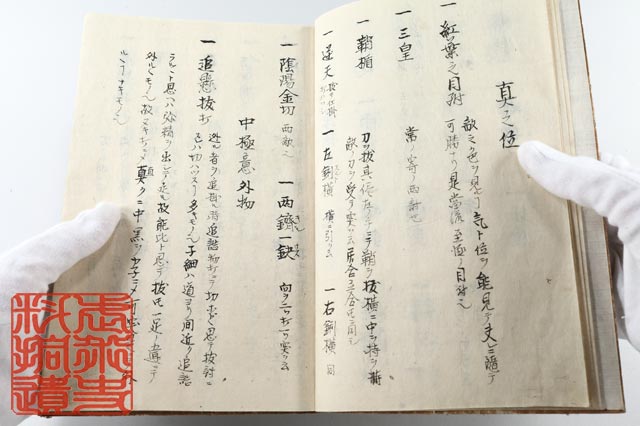

1825. 多宮流居合極意之解 文政8年3月

『多宮流居合相傳之次第』の巻末に触れられていた一冊

主に「外物」についての解説

既に伝書五巻を相伝された者が写すことを許されます

1831. 多宮流居合の門弟騒動 天保2年

八代生沼曹照に免許皆伝を許され、同流の指引人を勤めていた河地右仲が急逝したことによって、その門弟たちが起こした一連の騒動について、数点の文書が残されています

この騒動について簡単にまとめると

1.河地右仲は、未だ門弟に免許皆伝を許しておらず、後継者がいないまゝ急逝したことによってその門弟たちは新たな師範を求めた

2.残された主だった門弟たちは、河地右仲の師である八代生沼曹照を師範にしたいと働きかける

3.しかし、八代生沼曹照は既に隠居しており、子息の九代生沼素行にその座を譲ったとして、申し出を断わり、生沼素行の弟子になるよう勧めた

4.ところが、故河地右仲の門弟たちは納得しない、どうしても生沼曹照に師事したいと、隠居の身分であっても師範は可能という故例を引いて説得に努めた

5.両者の主張は平行線を辿り、議論は紛糾した

同流の近しい門弟たちが、なぜこゝまで生沼曹照師範にこだわったのか

彼ら故河地右仲の門弟たちの主張は、子息である生沼素行の教授方針をどうしても受け入れられなかったのです

結果、生沼曹照以外の選択肢は無いということでした

河地右仲、生沼素行、両人とも生沼曹照の直弟子であるにも関わらず、教授方針がそこまで違うものかと思われるでしょう

どうも生沼素行という人物は、流儀の研鑽に非常な熱意をもっており、その研究心から稽古方法が従来のものと異なってきたのではないかと思われます

1832. 養子願書 天保3年5月8日

後の十代生沼曹貫を養子に迎えるときの願書

生沼曹貫は当時十七歳

願書には、多宮流居合を稽古させ、いずれ師範を相続する旨も記されています

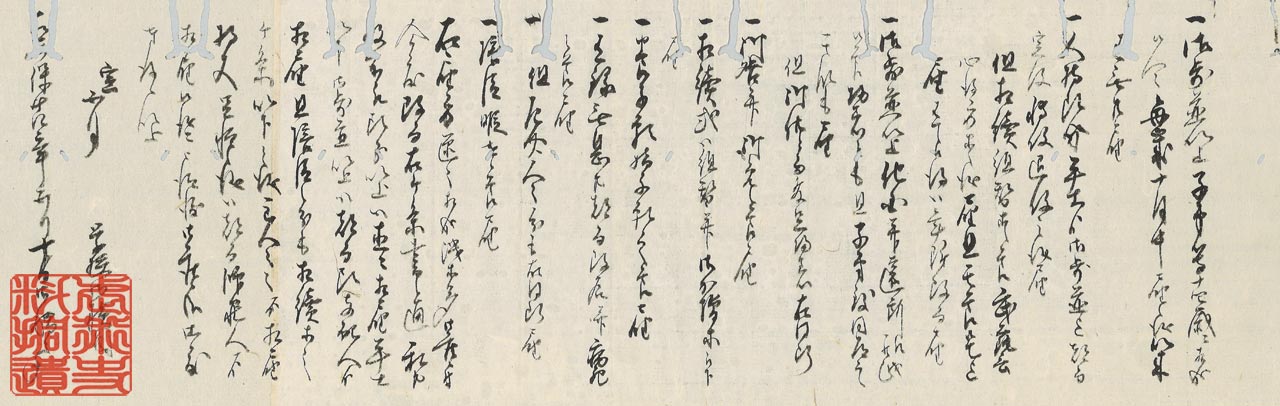

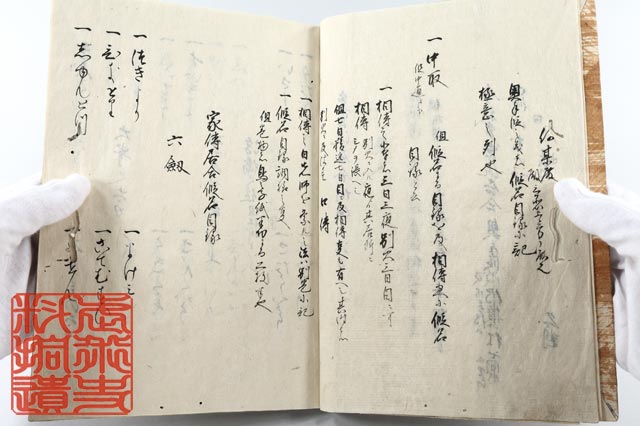

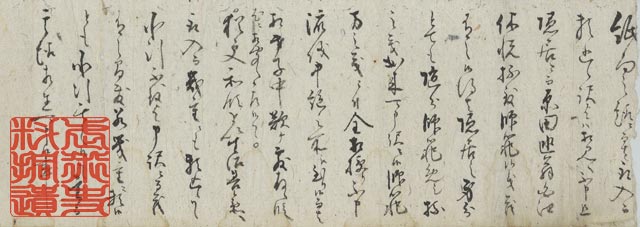

学校御横目觸書

経武館出座の師範役は、門弟を管理する責任があり、門弟たちの役職の変更や家督の相続、養子や縁組といったことまで事細かく届け出する必要がありました

しかし、あまりにも届け出が煩雑で届け出漏れがあったゝめ、学校御横目からしっかりと届け出るように触れたときの文書です

いわゆる「不届者(ふとゞけもの)」とお叱りの言葉が聞えそうです