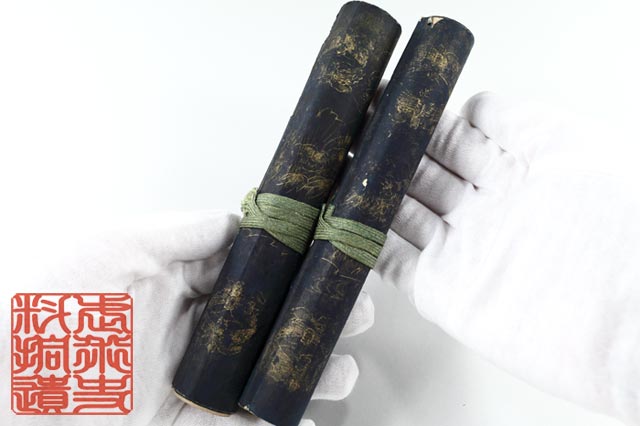

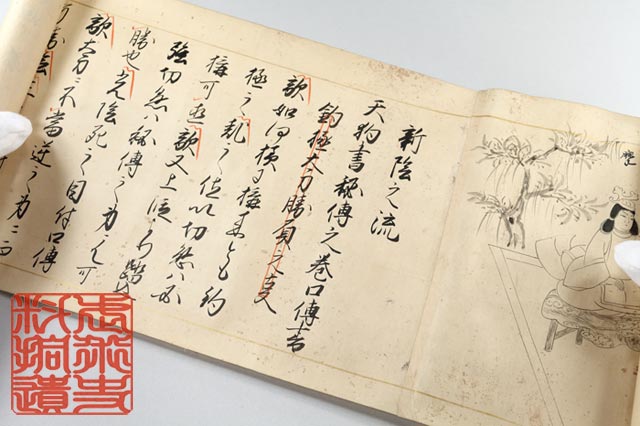

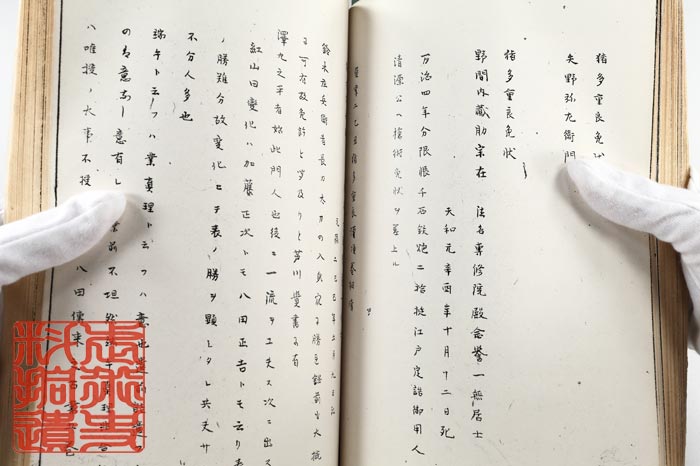

疋田流に続いて出すべきものは、この新陰之流の伝書

『疋田流向上極意之巻』から十三年後の慶安四年に伝授された

紺紙金泥の表具

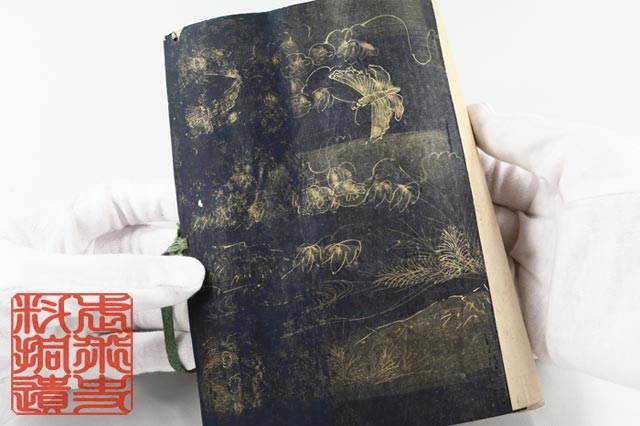

金泥が掠れて見えにくいが、流水に草花、上下にそれぞれ向い合う蝶が描かれている

これは「対(むか)い蝶」といって、ご存じの通り池田家の副紋として用いられた

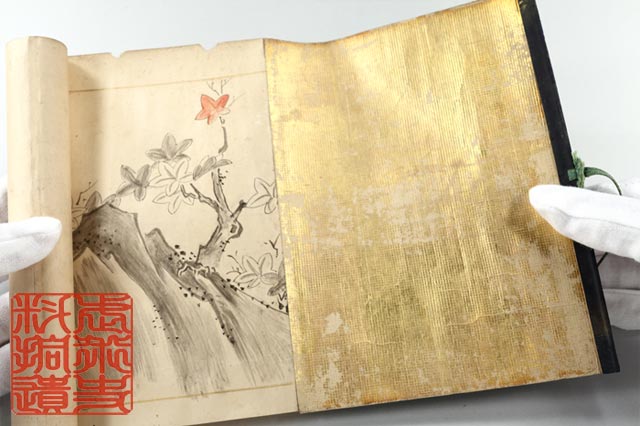

されに展(ひら)くと、擦れずに残った金泥で描かれた蝶があらわれる

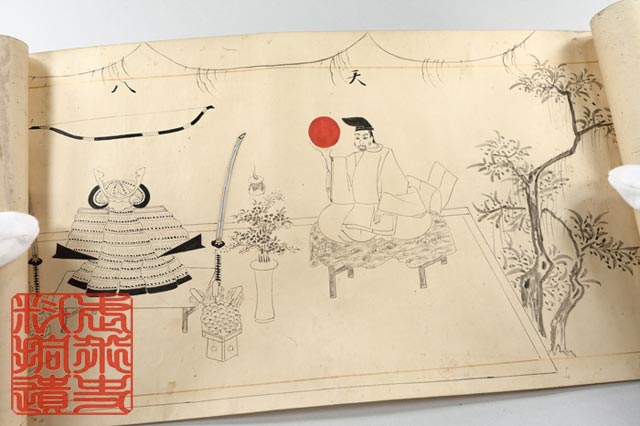

巻頭に題などは無く、唐突に絵から始まる

「伝書を眺める-疋田流」の絵に近しいものを感じ、また別の伝書に似たものを見た気がする

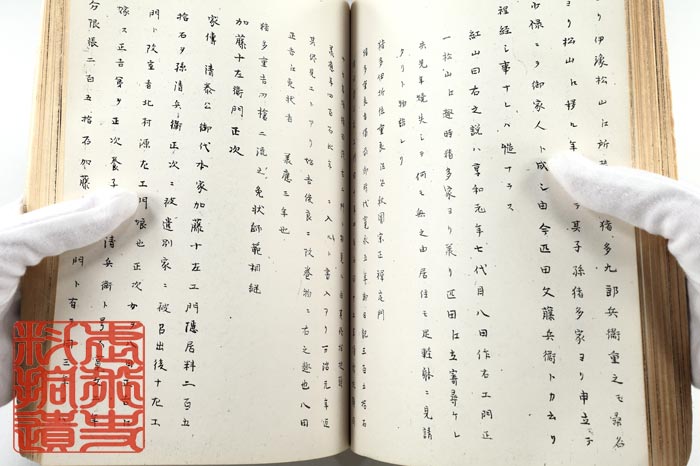

本書を伝授した猪多重良は言わずと知れた新陰疋田流刀槍二術の精妙を極め指南した人物

池田家に仕えたとされるが、同家の侍帳にその名は見当らず

また、『鳥取藩史』の記述には不可解な点があり*1、はたして池田家に仕えたものか疑わしい

1…『鳥取藩史』の編者も、侍帳に「猪多伊折佐」の名が無いことを不審に思っていた

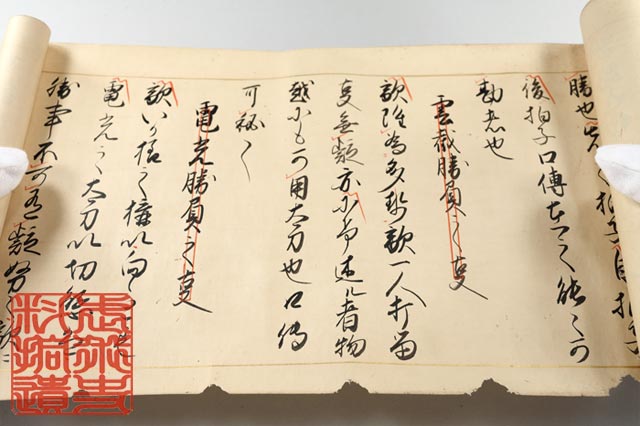

さて、伝書の年号に注目してほしい

慶安四年とある

定説によれば、猪多重良の没年は寛永十年九月二十九日とされる

つまり、没後九年を経て伝授された伝書ということになる

これについては以前あれこれと調べた結果、『本藩武藝伝統録』に手掛かりがあった

「重良死去の後免状を送りし例、今以伊豫にては其通り也と云へり」<本藩武藝伝統録>

「八田正吉へ免状は 承應三年也」<本藩武藝伝統録>

「貞享二乙丑猪多重良灌頂之巻相傳」<本藩武藝伝統録>

死去後に伝授されている、けれどもそれを否定しない

そこに何らかの事情があったと読み取れる

しかし

「文筆に通じ、諸流の伝書を閲し、各師範家の伝説を聞き、墳墓を調べ、先輩故老に質し、「武藝伝統録」を著した*2」西田紅山*3でさえ言葉を濁しているから、現代の私が調べたところでこれ以上のことは分らないだろう

2…『三百藩家臣人名事典』

3…西山紅山は、疋田流を伝える八田家の生れであり、殊に疋田流に詳しい

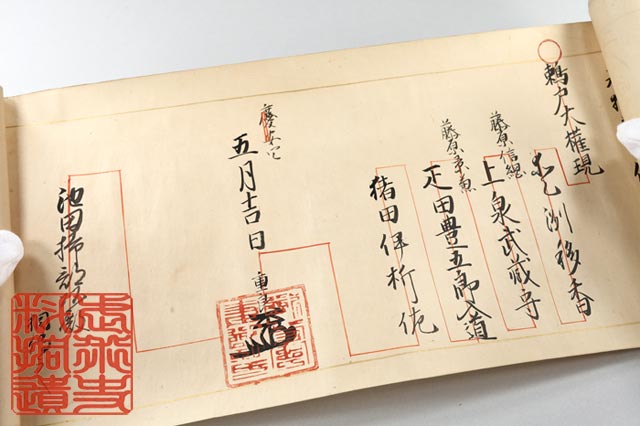

最後に宛名の人物について

「池田掃部頭」とある

該当する人物は一人しかいない

「池田掃部長重」

池田長吉の孫で、寛永十九年鳥取において池田光仲公に三十人扶持を以て召し抱えられた

後ち五十人扶持七百俵を下されるが、京都に出て浪人となる

この浪人となった年が慶安三四年の頃とされているので、鳥取を離れる餞別として伝授されたものかと想像する