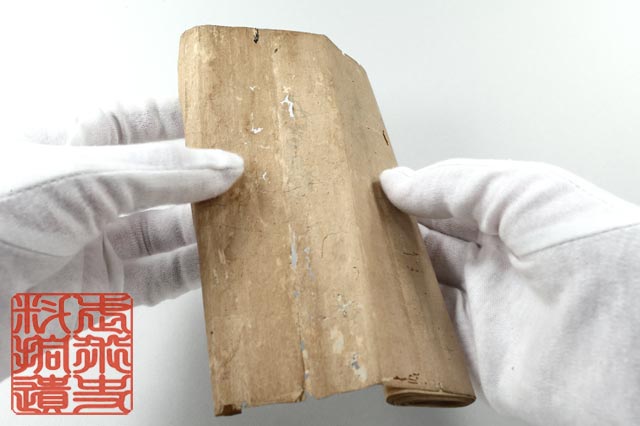

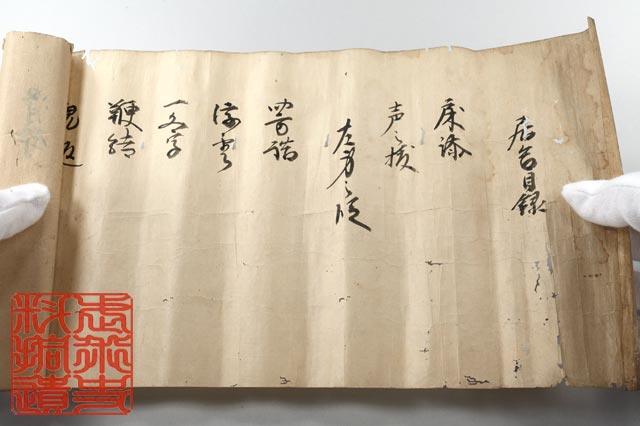

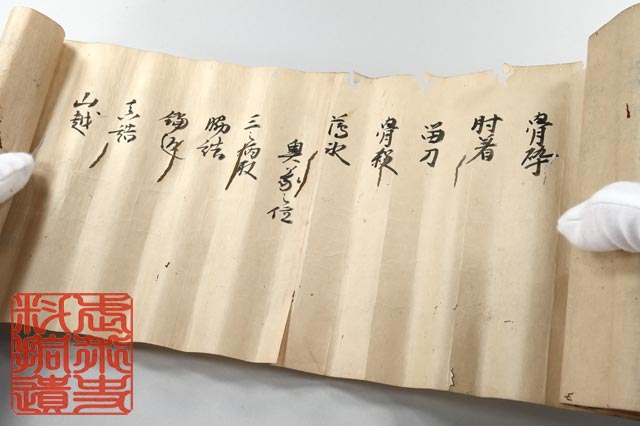

表具はありません、はじめから表装されていなかったと考えられます

古伝書*4にまゝ見受けられる仕様で、伝書を表装することがまだ一般的でなかったのでしょう

私が調べた範囲では、寛永のころから伝書に表具するという観念が広まったように思います

4…古伝書という言葉は存在しませんが、私は元和以前のものを古伝書と呼んでいます

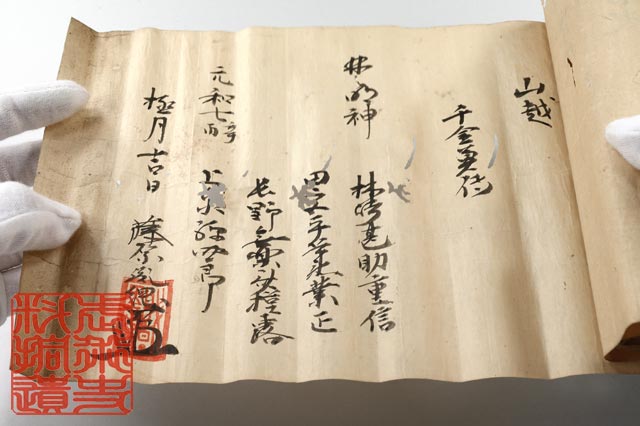

「上泉孫四郎 藤原胤綱」と署名されています

上泉孫四郎は多くの別名を持つが、「胤綱」の実名はこの伝書のほかに確認されていません

実名と花押のところに捺された印章は、おそらく「知識明」と彫られています

なお、この伝書は彦根井伊家の念流指南役上坂家の旧蔵文書です

上泉孫四郎は、井伊直政公に寄食していたという*1から、そのころ彦根家中の上坂氏に伝授したものかと推測しています*2(推測の域を出ません)

そして、長野無楽斎もまた井伊直政公に仕え、五百石、九十餘歳で没したと云います3

風傳流の元祖中山吉成も井伊家に出入りしており、念流の友松偽庵も仕えていたりと、武術方面では有名な人物たちがいたのですね

1…『武藝流派大事典』

2…宛名の部分が無いという点を考慮すると、全く別の可能性も考えられます

たとえば、1)身分の高い人物に差し上げた、2)内密に伝書を譲るとき宛名部分を切り取った

3…『武藝流派大事典』、このくだりは『会津藩教育考』を出典とする

*流名については「夢想流」とすべきか悩みましたが、当時の称が分らないため、仮に「上泉流」としました

参考文献『武藝流派大事典』

因陽隠士記す

2025.8.17